Médiations singulières

À nous la glace ! À Montréal.

À nous la glace ! est une exposition pensée et créée à partir des documents d'archives et des collections de la BanQ. Dessinant le portrait vivant de l'univers du hockey amateur au moyen de nombreuses médiations, elle nous propose de s'essayer à une expérience interactive dont le parcours s'inspire d'une partie de hockey. Julie Derouin, Claude Sauvageau et Christophe Lebel nous expliquent les modalités de ce jeu sur tablette.

Envie d'en apprendre plus sur la tablette interactive ? C'est par ici :

https://www.facebook.com/akufenstudio/

https://www.instagram.com/akufenstudio/

Ce projet s’inscrit également dans le contexte de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du Québec.

Pour en savoir plus : http://numerique.banq.qc.ca/p/promo/hockey/

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.

Eloïse Canavesio

Elise Mathieu

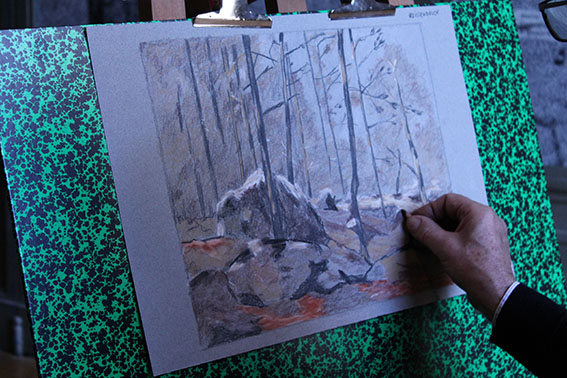

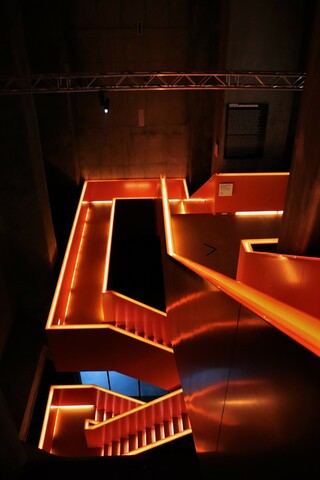

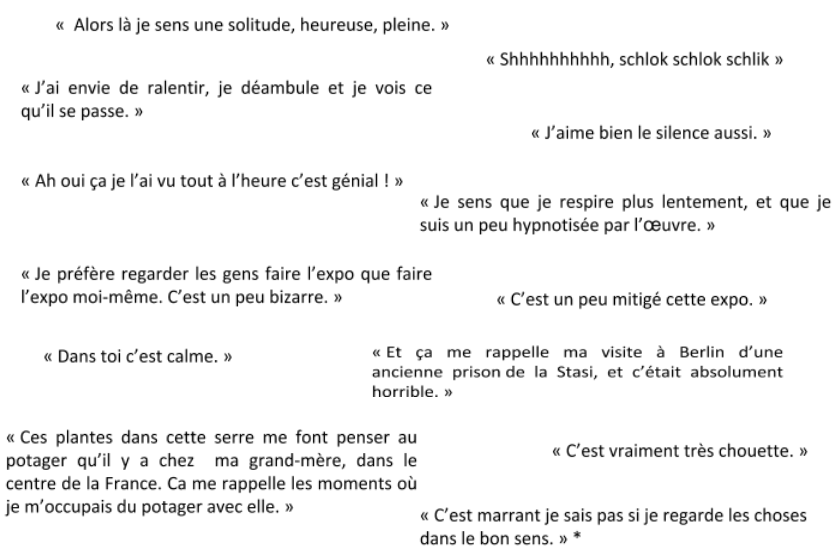

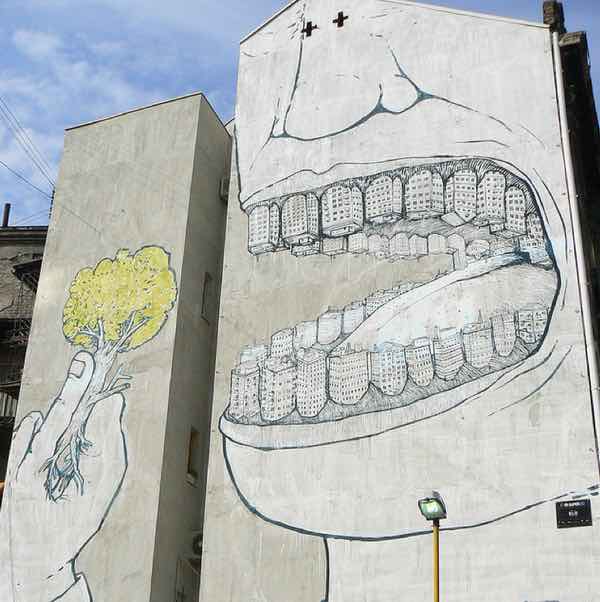

L’art méditation contemporaine, Destination Recherche Intérieure

Fermez les yeux. Écoutez votre respiration. Inspirez, expirez. Encore une fois. Encore. Encore, jusqu’à pénétrer dans ce temps suspendu, où vous êtes non seulement face à l’œuvre, mais aussi face à vous-même ; à destination de votre moi intérieur.

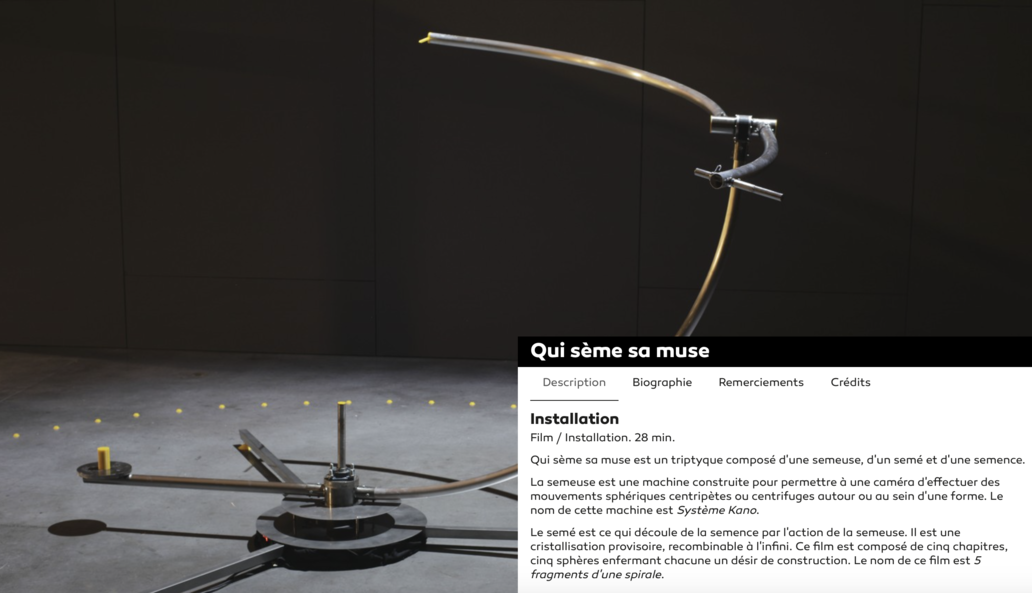

Visuels de l'exposition Panorama 20 au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains

* L'ensemble de ces extraits sont tirés de l'oeuvre de Léonore Mercier, Empreinte Vagabonde.

Visuels de l'exposition Panorama 20 au Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains

#mediation

#artcontemporain

#rechercheinterieure

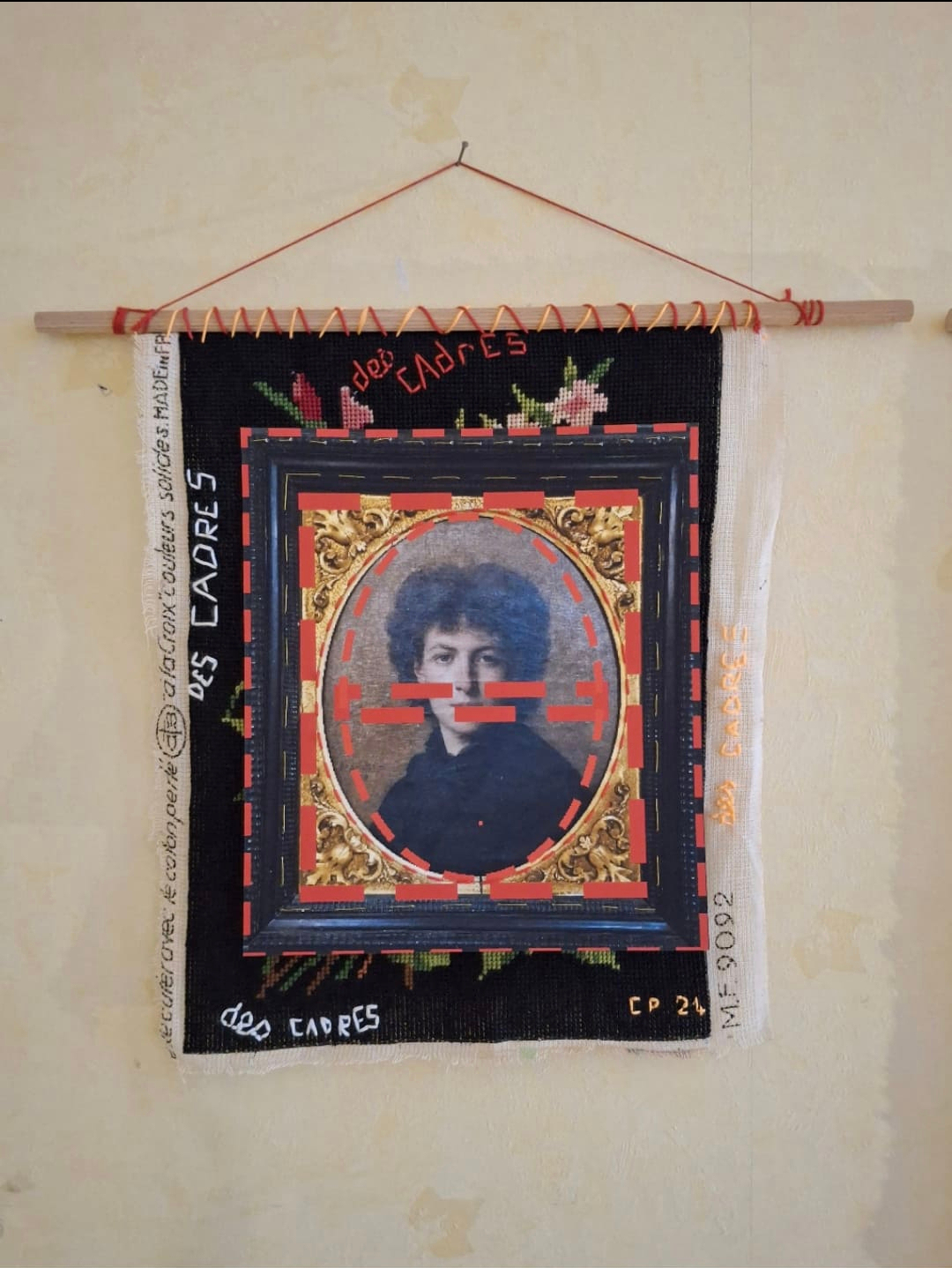

Accrochage numéro 11

Depuis 2008, le Musée des Beaux-arts de La Rochelle a mis en place une politique d'accrochages participatifs. Renouvelé chaque année, le commissariat d'exposition est confié à des citoyens rochelais (dont l’équipe de rugby du stade rochelais, les femmes du quartier de Mireuil, un groupe de détenus de la centrale de Saint-Martin de Ré, des personnes déficientes visuelles), pour proposer au public une sélection d’œuvres de la collection autour d'une thématique préalablement définie.

La 11ème édition de l’opération Accrochage a été confiée à vingt-trois élèves de 1ère en baccalauréat technologique du lycée hôtelier de La Rochelle avec leur professeur de français Dominique Terrier, et la documentaliste de l’établissement et Florence Michaud. Ils vous invitent à découvrir l'exposition qu'ils ont intitulée "Accrochage n°11 - Le Palais des sens" à partir du 18 septembre 2017 jusqu'au 30 juin 2018. A l'heure où la question du participatif dans les musées est au cœur des débats, nous faisons le point avec Annick Notter, directrice du Musée des Beaux-arts.

Pour aller plus loin :

- Site officiel de la Rochelle: http://www.ville-larochelle.

fr/actualites/detail-actualite /b/2/h/638abc161024b3a680be5bc 0b6ec1378/article/accrochage- n11-1.html - Site du Lycée Hôtelier de la Rochelle: http://lycee-hotelier.fr

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube

Mathilde Esquer

#accrochageparticipatif

#cinqsens

#médiationsingulière

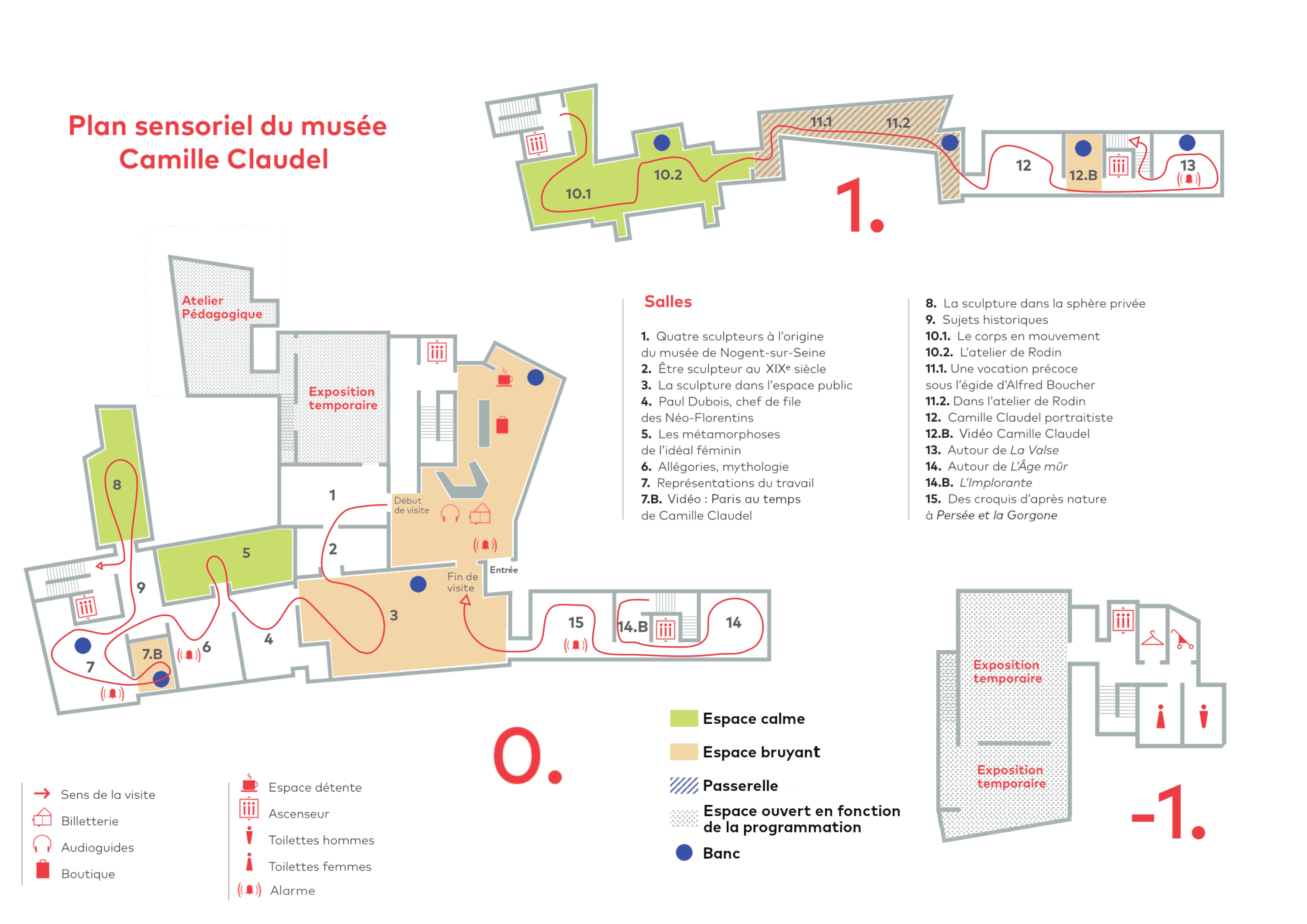

Aller au musée, une difficulté pour beaucoup, un droit pour tous

Malheureusement, les visiteurs avec des troubles du spectre autistique (TSA) sont peu représentés dans les musées. Pour beaucoup, les visites au musée ne sont pas compatibles avec les difficultés qu'ils peuvent éprouver, car le musée est vu comme une ouverture sociale alors que, de manière tout à fait caricaturale, les visiteurs neuro-différents sont identifiés comme des individus repliés sur eux-mêmes, et ayant des intérêts culturels restreints.

Les musées américains ont été parmi les premiers à tenter de comprendre ce handicap afin de leur proposer un accueil adapté, comprenant que ces lieux chargés d’histoire sont parfaitement adaptés et adaptables aux visiteurs avec des besoins spécifiques.

Pour l'égalité des chances, la participation des personnes à handicaps

Permettre à ces visiteurs de préparer leur visite sereinement

Le Metropolitan Museum of Art de New York l’a bien compris. Afin de satisfaire ces besoins, il met à disposition des documents permettant aux visiteurs de préparer leur visite en amont (comme le Social Narrative). Ce document raconte comment leur visite va se dérouler dans le détail. Ces pratiques mettent en confiance des publics avec TSA pour l’avant-visite, mais cela ne suffit pas, il est également nécessaire d’apaiser leurs sens lors de la visite du musée pour éviter une souffrance ou un inconfort.

La nécessité d’un apaisement sensoriel pour certains visiteurs

Plein les yeux, plein les oreilles

Car dans le cas de l’hypersensibilité aux stimuli sensoriels qui nous intéresse ici, la réception aux sons, goûts, à la lumière ou à la stimulation tactile peut être plus intense et ainsi être plus difficile à gérer pour certains visiteurs. Ces troubles sensoriels surviennent souvent chez les personnes avec des troubles du spectre autistique (TSA). Comme Cyrielle Leriche l’explique, ces troubles sensoriels peuvent varier en intensité, affecter plusieurs sens, et sont causés par un dysfonctionnement du traitement de l’information par le système nerveux. Or les musées regorgent de stimulations : la lumière parfois vive dans les salles, de nombreuses couleurs, des changements de température voire un bruit envahissant qui peut gêner ou faire souffrir.

Items sensoriels classés par catégories © Cyrielle Leriche

Cette surstimulation sensorielle peut entraîner une anxiété que certains musées tentent d’apaiser en aménageant des espaces calmes ou en créant des circuits évitant les lieux “violents” pour ces visiteurs. C’est le cas du Metropolitan Museum of New York qui, dans sa “Sensory Friendly Map”, recense tous les espaces du musée plus calmes et moins bondés.

Lieux plus et moins fréquentés du MET de New York (Sensory friendly map) © MET Museum

Diminuer les sollicitations sensorielles envahissantes

Outre ces exemples, il existe des dispositifs de médiation permettant de diminuer la sollicitation sensorielle superflue. Les sacs à dos sensoriels du Victoria & Albert Museum de Londres en sont un exemple reconnu. Ils contiennent un casque anti-bruit permettant aux visiteurs sensibles aux bruits ambiants d’apaiser leurs sens et de pouvoir continuer leur visite sereinement. Ces sacs sont prêtés gratuitement à l’accueil du musée, sans condition de ressources et sans avoir à présenter des documents pouvant les déranger, voire amener à une stigmatisation.

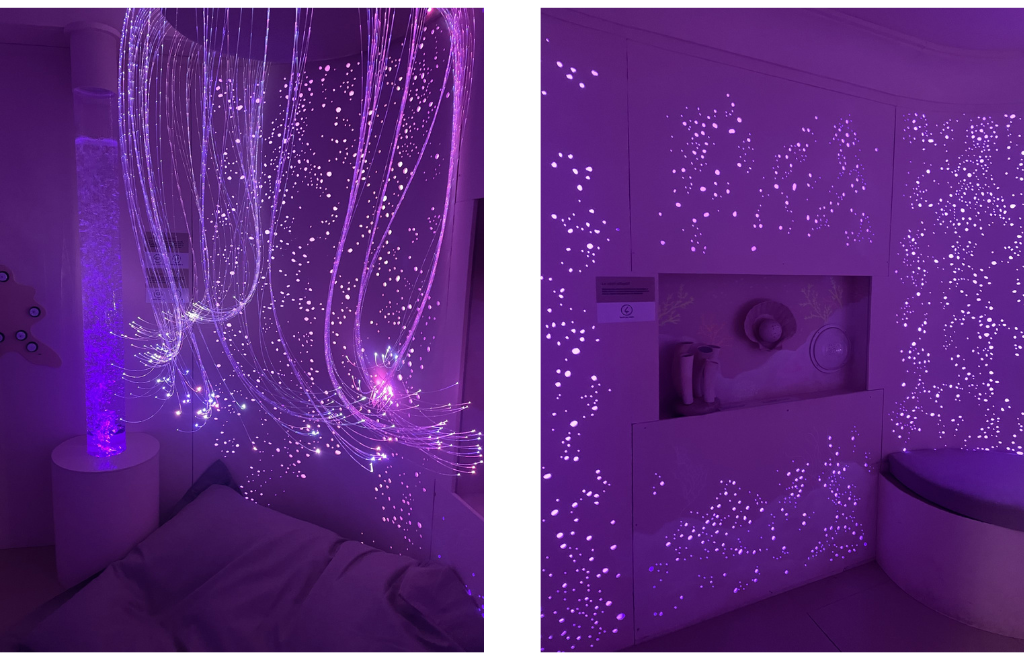

Apaiser ses sens, se réapproprier son corps

Pièce multisensorielle © Snoezelen-France

Ces salles multisensorielles gagnent à être associées à des salles de mise au calme, dépourvues de stimulation sensorielle, permettant une rupture avec l’environnement source de stress et d’inconfort. Ces salles peuvent être utilisées en cas de crise ou bien simplement en réponse à une surcharge sensorielle.

Alors en France, on attend quoi ?

Dans les musées français aussi la sursimulation des sens est présente. Prenons la grande galerie de l’évolution du Museum d’Histoire Naturelle de Paris où les visiteurs peuvent activer des haut-parleurs diffusant le barrissement de l’éléphant, ce qui peut déranger les publics malvoyants, autant que les familles et les publics avec TSA, ces sons se rajoutant aux annonces diffusées et au brouhaha naturel de la galerie. C’est là un des principaux problèmes des expositions contemporaines, que l’on veut interactives et sensorielles.

Caravane africaine, Grande Galerie de l'Évolution © MNHN - Agnès Latzoura

# Musée

# Bien-être

# Accessibilité

# Handicap

Sources

- Cyrielle Leriche, « Accueillir les publics autistes au musée », La Lettre de l’OCIM, 186 | 2019.

- Cyrielle Leriche, « Musée et troubles du spectre autistique », Les Cahiers de l’École du Louvre, 14 | 2019.

Fanny Bougenies, Julie Houriez, Simon Houriez et Sylvie Leleu-Merviel, « Musée pour tous : un dispositif de découverte dans les murs et son évaluation », Culture & Musées, 26 | 2015, 115-139.

Balade urbaine à Croix-Rousse : suivre le fil de la soie

Le musée Gadagne nous invite à découvrir l’histoire de Lyon hors de ses murs avec des balades urbaines autour de différents quartiers. Nous vous proposons un retour d’expérience sur une visite consacrée aux innovations dans l’histoire de la soie.

Métier à tisser au sein de la Maison des Canuts. Photographie : M.L.

Le musée Gadagne

Le musée Gadagne est situé dans le Vieux Lyon, quartier historique et touristique de la ville. Pour être plus précis, il faudrait plutôt parler de l’Hôtel Gadagne, un bâtiment dont l’histoire débute au XIVe siècle et qui est loué par le banquier Thomas II de Gadagne à partir de 1538, ce qui donne son nom à cet espace. Le bâtiment est progressivement acheté par la ville de Lyon à partir du début du XXème siècle. Il abrite aujourd’hui deux musées : le musée d’Histoire de Lyon (MHL) et le musée des Arts de la Marionnette (MAM). Toutefois, ce qui nous intéresse aujourd’hui n’est pas ce qui est proposé dans ces lieux mais au contraire, ce que le musée propose en dehors de ses murs.

En effet, le musée Gadagne a mis en place un programme de balades urbaines pour découvrir l’histoire du territoire lyonnais à travers plusieurs thématiques en lien avec des quartiers en particulier : « Derrière les voûtes : redécouvrez les traces de l’histoire industrielle du quartier Confluence », « Gerland – Terreau fertile de la santé : découverte d’un territoire devenu pôle d’excellence initié par la dynastie Mérieux » ou encore « Biodiversité de la voie verte ».

« Partez sur les traces de l’industrie de la soie à Croix-Rousse »

Pentes de la Croix-Rousse. Photographie : M.L.

Profitant de l’effervescence muséal de la Nuit des Musées, j’ai assisté à une balade urbaine consacrée à la fabrication de la soie, son commerce et à son influence sur le territoire lyonnais. Cette balade prenait son départ directement dans le quartier Croix-Rousse sous la statue de Joseph Marie Jacquard, personnalité majeure pour la soie lyonnaise. La médiatrice, chercheuse en histoire, introduit l’histoire du lieu et son développement : l’arrivée des soyeux, propriétaires de maison de commerce de soie et des canuts, qui vendaient leur soie à ces soyeux, qui a développé l’urbanisation du quartier Croix-Rousse. Les quartiers liés à la production de soie ont une hauteur particulière : pour pouvoir installer les métiers à tisser, chaque étage a environ quatre mètres de hauteur sous plafond. De plus, ces immeubles ont de très hautes fenêtres, assez nombreuses pour avoir suffisamment de lumière pour tisser. Si elle était intéressante, l’introduction, de trois quarts d’heure pendant lesquels nous sommes restées statiques et debout, pourrait peut-être plus dynamique dans ce contexte de « balade ». La médiatrice nous a ensuite invitées à nous déplacer dans plusieurs endroits importants du quartier, comme l’ancienne entrée du funiculaire à « un sous » aujourd’hui transformée en métro ou devant les pentes de la Croix-Rousse où ont défilé à plusieurs reprises les canuts pour réclamer plus de droits sociaux. Les commentaires de la visite sont riches : mêlant architecture, urbanisme, histoire sociale et technique, racontant une histoire transversale et illustrée sous nos yeux par le territoire que nous parcourons.

Démonstration d’un métier à tisser à bras monté avec une mécanique Jacquard. Photographie : M.L.

La visite se conclut par un court moment au sein de la Maison des Canuts. Cet ancien siège du Syndicat des Tisseurs et Similaires a été réinvesti à partir des années soixante-dix par la COOPTISS, coopérative de tissage. Nous découvrons enfin un métier à tisser à bras, annoncé pendant la balade ; il est monté avec une mécanique Jacquard (un système de carte perforée qui permet de sélectionner les fils lors du tissage afin de faciliter la réalisation des motifs, cette sélection des fils étant auparavant réalisée à la main). L’intérêt de la Maison des Canuts est d’exposer des métiers en état de fonctionnement ; une médiatrice formée nous fait une démonstration afin de nous expliquer le fonctionnement et d’observer la minutie nécessaire des gestes, de voir danser les fils avec la navette et entendre le fameux « bistanclaque », bruits successifs du métier manipulé pour le tissage. Les tissus réalisés lors des démonstrations entrent ensuite dans les collections de la Maison.

Carte perforée indispensable pour le fonctionnement de la mécanique Jacquard. Photographie : M.L.

L’histoire en balade, une bonne idée ?

Sortir de l’espace du musée peut avoir ses inconvénients : la météo n’était pas avec nous le jour de la balade et il a fallu improviser un abri. C’est aussi un type de médiation qu’il est compliqué de rendre accessible pour toutes et tous puisqu’elle implique d’être debout pendant deux heures. Et, faute de jauge réduite, nous étions une vingtaine : il était parfois compliqué d’entendre tous les commentaires de la médiatrice.

Toutefois, ce type de proposition a de nombreux avantages. Sortir des murs, c’est peut-être l’occasion de toucher un public qui n’est pas forcément à l’aise entre les vitrines et les cartels. C’est aussi nous inviter à être dynamique, ce qui met en place d’autres types d’apprentissages, sollicitant l’ouïe et la compréhension par le corps de manière générale. C’est l’occasion de faire découvrir des savoirs en s’inscrivant directement dans le territoire, d’illustrer une histoire qui devient concrète puisque nous pouvons en observer les traces. C’est aussi permettre de découvrir un espace avec un angle spécifique ou de redécouvrir les espaces fréquentés au quotidien.

En espérant que les beaux jours vous donnent aussi envie de découvrir les musées en dehors de leurs murs, vous trouverez ci-après d’autres idées de balades urbaines muséales !

Marine Laboureau

Pour aller plus loin :

- Et pour une réflexion plus approfondie sur le musée « hors les murs », vous pouvez consulter sur le blog les articles « Lire le musée hors les murs » partie 1 (https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2041-lire-le-musee-hors-les-murs-1-2) et partie 2 (https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/2041-lire-le-musee-hors-les-murs-1-2)

- Musée Gadagne : https://www.gadagne-lyon.fr/gadagne/histoire-de-gadagne

- La Maison des Canuts : https://maisondescanuts.fr/histoire/

- Balade urbaine musée Sapeurs Pompiers (Lyon) - https://museepompiers.com/balades-urbaines/

- Balade urbaine Le Rize (Villeurbanne) https://lerize.villeurbanne.fr/vie-du-rize/balades-urbaines-patrimoniales/

- Balade urbaine musée de l'histoire de l'immigration (Paris) - https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-10/visites-hors-les-murs

- Balade urbaine musée d’Aquitaine (Bordeaux) - https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/balade-urbaine-1

- Balade urbaine musée de la Mode de la Province d'Anvers (MoMu) - https://www.momu.be/en/activities/fashion-walk-03-06

#balade urbaine #histoire de la soie #hors les murs

Bébé au musée

Bébés et parents sont les bienvenus au musée du Louvre-Lens pour partager un moment autour d'une oeuvre spécifique. L'animation "Bébé au musée" a été conçu pour vivre ensemble les premiers émois artistiques par le récit, le chant, le dialogue et l'éveil sensoriel. Découvrez le reportage d'Elise sur cette médiation proposée à partir de neuf mois !

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.

Elise Mathieu

Cité Architecture : Sous la Cité, la plage

Le 15 août est passé, mais les vacances ne sont pas encore terminées ! Plus que 2 jours pour aller à la plage, à la Cité de l'architecture et du patrimoine !

Cité Architecture : Sous la Cité, la plage

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.

Noémie Verstraete

Coding goûter

Coding goûter au Musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, quand le numérique s'invite au musée !

Le musée de Saint-Brieuc propose des après-midi en famille pour découvrir l'univers du numérique au musée ! Inspiré de l'esprit de Museomix, et mis en place en collaboration avec l'association briochine Le phare numérique, l'atelier permet de créer un mini Fab lab au musée ! Les participants sont invités à fabriquer un prototype tous ensemble en une après-midi. Petits et grands mettent la main à la pâte, certains s'initient au code quand d'autres partagent leur talent en dessin et bricolage ! L'important c'est de faire ensemble !

L'atelier peut s'adapter à un sujet, un thème, une exposition, etc. Celui-ci était placé sous le signe du festival Art Rock de Saint-Brieuc et de son exposition Animals !

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.

Justine Faure

Comment nous avons construit une cathédrale

A l’occasion des 800 ans de la cathédrale Notre Dame d’Amiens, la métropole a invité l’artiste Olivier Grossetête à construire une architecture insolite dont il a le secret de fabrication. L’évènement nommé « Les bâtisseurs cartonnent » propose aux habitant.es de participer à la construction d’une cathédrale géante le tout en carton. C’est l’occasion de revenir sur le projet artistique et humain que propose l’artiste au cours de ses interventions à travers le monde.

Affiche de l’évènement « Les bâtisseurs cartonnent » dans la ville d’Amiens.

©AGR

Le concept de l'artiste

Atelier de fabrication et modules d’assemblage.

©AGR

Entre production artistique et médiation collective

Phase de construction sur le parvis de la cathédrale Notre Dame d’Amiens.

©Amiens Métropole

Axelle Gallego-Ryckaert

Conditionnement d'une coiffe au musée de Granville

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.

Lisa Sécheresse

Conquête des publics connectés : où sont les musées ?

Quel avenir pour les musées dans la transition numérique ?

L’engagement numérique des musées les pousse à dématérialiser leurs collections afin de promouvoir l’ouverture culturelle et l’accès au patrimoine. Pour l’instant, peu d'offres de médiations existent réellement avec ces collections numériques. Cependant, les nouvelles problématiques, mises en exergue par la crise sanitaire, ont impliqué les musées dans de nouvelles opportunités sociovirtuelles.

En cherchant à établir un contact avec les internautes, les institutions culturelles répondent par l’accessibilité en ligne de leurs collections. Mais sur le terrain des usages numériques, les musées ne seraient-ils pas en train de passer à côté d’un certain type d'expérience muséale ?

Je vous propose d’évoquer ensemble des actions culturelles menées dans le domaine du numérique : le cas d’Animal Crossing: New Horizon ©.

Crédit image d’intro : Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo © / Le goût des musées, éditions Le Petit Mercure /Musée et muséologie, Dominique Poulot / Traité d’expologie, Serge Chaumier

Un musée (pas) comme les autres

Replaçons le contexte: nous sommes en mars 2020, en plein premier confinement en France, avec pour principales distractions : instagram, netflix et les jeux vidéo. La coïncidence veut que le dernier jeu Animal Crossing, très attendu, vient de sortir et trouve très rapidement son public dans cet environnement d’attente et d’incertitude.

Édité par Nintendo pour sa console, la Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons est un jeu de simulation de vie avec une nature immersive. Le gameplay est simple: customiser sa propre petite île, tisser des liens amicaux avec ses voisins, des animaux anthropomorphes et explorer les alentours. Le jeu japonais propose également une fonctionnalité qui va ici nous intéresser : la possibilité de compléter les collections du musée de l’île !

Quand il est tard le soir et que toute l'île est endormie, un petit hibou, Thibou, conservateur du musée, est bien réveillé et peut converser avec vous toute la nuit. Il laisse les portes de son musée ouvertes jour et nuit, pour vous permettre de vous balader dans les collections qui invitent à la balade et la rêverie.

Le musée se divise en 4 sections : les fossiles, les animaux marins, les insectes et la section "œuvres d’art” qui est intégrée en mai 2020. Le musée ne se caractérise pas par son implication culturelle sur l’île mais par sa fonction de recensement des ressources vivantes et sa dimension de collection d’objets rares du jeu. Ainsi les joueurs se lancent à la recherche de toutes les espèces différentes en pêchant des poissons, en attrapant des insectes ou en déterrant des fossiles. Mais il peut également acheter des œuvres d’art, auprès du mystérieux personnage de Rounard, qui fait halte sur l’île seulement quelques jours par mois. En moyennant quelques clochettes (monnaie du jeu) et en aiguisant son regard pour ne pas se faire revendre une contrefaçon, le joueur peut acquérir des chefs d'œuvres comme la Joconde ou le penseur de Rodin et les intégrer à son musée. Tel un trafiquant d'œuvres d’arts venu d’une autre réalité, Rounard fait la passerelle entre notre univers culturel et le monde d’Animal Crossing.

Dans un jeu de simulation de vie imitant nos pratiques, le musée est un vecteur de lien entre le monde réel et virtuel. Le jeu, ainsi que ces possibilités, ont conquis les internautes et certains musées. Dans un souci de se rapprocher de ses visiteurs, plusieurs initiatives sont nées des potentiels de médiation qu’offre le jeu.

La section oeuvres d’arts du musée, Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo©

Léo Tessier, médiateur scientifique au Muséum d’Angers, connaît bien l’univers des musées, il en a fait son métier. Et ce jeu vidéo l’inspire. Il met en place dès avril 2020, des visites virtuelles, sous la bannière de son musée dans la vie réelle. Le Nintendo Switch Online permet aux joueurs de se connecter entre eux et de s’inviter les uns chez les autres pour venir découvrir son île. Léo organise ainsi des visites de 7 personnes maximum (jauge du jeu), connectées en parallèle sur skype, et avec ce groupe réduit il mélange ses deux passions, les musées et les jeux vidéo. Il présente les collections d’Animal Crossing et n’oublie jamais de faire le lien avec son musée, à Angers.

Visite virtuelle par Léo Tessier, Muséum d’Angers / Jeu Animal Crossing : New Horizons ©, Nintendo©

« Je me suis dit que ce serait rigolo de recréer le muséum : la collection est bien sûr différente et moins fournie (une soixantaine d’objets contre 500.000 !). Mais on peut faire des parallèles : dans le jeu, où il y a un vrai souci de réalisme, j’ai par exemple un plésiosaure, ce gros reptile marin de six mètres de long et sa grande mâchoire, également présenté au Muséum. » Livre t’il dans un article pour le magazine 20 minutes.

L’initiative a commencé timidement, avec quelques créneaux, et a rencontré un franc succès. Un planning s’est vite instauré et les visites (complètes) se sont déroulées régulièrement pendant les deux mois du confinement. La visite de Léo Tessier était très pédagogique et inventive, mais également humaine et participative. Le médiateur a su transposer virtuellement une expérience de visite.

Passion culture

Imiter sans égaler

Si l'on peut saluer ces deux initiatives, les musées peinent encore à trouver leur place dans le paysage virtuel dans lequel les collections s’immiscent, mais quid de l’expérience muséale… En effet, si l’intégration, de plus en plus courante, des nouvelles technologies dans les espaces d’exposition s’avère conquérir les publics, les musées semblent encore peu innovants sur leurs propositions dématérialisées.

Voyons le cas du musée du Prado qui a créé sa propre île sur le jeu en reconstituant son propre musée. Dans un souci d’accessibilité pour les personnes ne possédant pas la console ou le jeu, des visites virtuelles sont disponibles sur Youtube. La proposition semble plus éloignée des deux précédentes en cherchant plus à tirer profit d’un effet de mode que de mettre en place une réelle ambition culturelle. En simulant leur musée dans Animal Crossing, le musée du Prado tombe dans l’écueil de simplement transposer ses collections et son identité graphique, sans exploiter l’interaction avec les visiteurs.

Un besoin de réinventer

Deux ans après le premier confinement, la fréquentation des musées n’est toujours pas remontée à sa jauge d’avant pandémie. Un besoin de se réinventer émerge.

Et si le temps était venu de continuer à explorer les espaces numériques et d’apporter des changements dans notre accès à la culture ? Et si les espaces culturels commençaient à créer des liens durables avec le public connecté ?

A l’heure ou la transition numérique est en plein essor, de nombreuses plateformes (jeux vidéo, Instagram, Facebook, …) s’installent dans les pratiques d'accès à la culture et la conditionne. Par leur rôle et leur essence, il devient alors important (peut être vital ?) que les institutions culturelles s’adaptent rapidement aux questions relatives au numérique.

Les musées gagneraient à exporter l'expérience utilisateur plutôt que simplement les contenus. Même si l’accessibilité des collections est une valeur enrichissante pour la communauté, il est intéressant d'appréhender la médiation et l'expérience de visite comme pouvant s’étendre jusque dans les univers virtuels. Les internautes restent des visiteurs, curieux de découvrir et de vivre de nouvelles expériences. Il ne s’agit plus seulement de transposer, mais d'habiter, d’inventer, de faire vivre et vibrer les visiteurs, tant dans les musées, que sur la toile.

Les musées ont toutes les clés pour conquérir les nouveaux espaces numériques, à eux d’en tirer parti.

Drella Hubert

Pour aller plus loin :

- https://experiments.getty.edu/ac-art-generator/

- https://www.rfi.fr/fr/culture/20220108-entre-coup-de-com-et-v%C3%A9ritable-m%C3%A9diation-culturelle-les-mus%C3%A9es-s-allient-aux-jeux-vid%C3%A9o

- https://medium.com/museonum/explorer-les-possibilit%C3%A9s-des-collections-ouvertes-avec-animal-crossing-new-horizons-742e3a60fb4c

#AnimalCrossing #JeuxVidéo #MédiationNumérique #MuséeVirtuel

Dans les musées d'art, on touche avec les yeux ?

Qui n’a jamais rêvé de toucher une sculpture en se baladant dans les ailes du Musée du Louvre ou encore de sentir la douceur du marbre des colonnes du forum antique de Rome sous ses doigts ? Toucher les œuvres dans un musée ou sur un site archéologique est tabou. Entre sécurité des œuvres et satisfaction du public, n’y aurait-il pas un compromis à trouver ?

Le musée d'art, un lieu sacré

Il est interdit de toucher les objets d’art dans un musée pour des raisons de conservation des œuvres. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Pendant la Renaissance, il fallait toucher en plus de regarder pour appréhender l’objet dans son ensemble. Dès le 19e siècle, le nombre de visiteurs s’accroît, et pour préserver les œuvres une interdiction formelle de toucher s’impose dans les institutions muséales. Le monde des musées se professionnalise dans les années 1970 et cinq fonctions principales lui sont attribuées : acquisition, conservation, étude et recherche, interprétation et exposition. Aucune mention du visiteur.

Nous avons déjà tous ressenti cette frustration en nous promenant dans les allées d’un musée de ne pas pouvoir toucher des œuvres dont les matériaux nous intriguent et les couleurs nous appellent. Dans une perspective de développer leur rôle social auprès du public, les musées mettent en place des expériences de visite, notamment en s’appuyant sur le sensoriel. Ainsi, le toucher commence à retrouver une place dans l’appréhension des œuvres par le visiteur.

Toucher pour mieux voir ?

Certains musées ont d’ores et déjà mis en place des dispositifs tactiles au service des visiteurs dans le cadre d’événements ponctuels. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon par exemple a pensé une exposition temporaire L’art et la matière. Prière de toucher proposant au visiteur de découvrir les œuvres en les touchant pour comparer les différents matériaux. Dix reproductions d’œuvres d’art sont exposées retraçant l’histoire de la sculpture de l’Antiquité au 20e siècle. En plus d’admirer les œuvres, le public peut exceptionnellement les toucher.

La Galerie tactile du Musée du Louvre © Musée du Louvre, Antoine Mongodin

Des dispositifs tactiles sont également proposés aux personnes malvoyantes et non-voyantes, pour faciliter l’accès à des contenus qu’ils ne pouvaient pas appréhender auparavant. C’est le cas du Musée du Louvre qui a mis au point une galerie tactile mettant à disposition du visiteur des moulages en résine, en plâtre ou en bronze. Il peut ainsi toucher différents matériaux et différentes textures et appréhender les volumes des œuvres en trois dimensions. Un objet d’art peut être lu par des personnes souffrant de déficiences visuelles si on lui en donne les moyens. Dans une perspective de démocratisation culturelle, enjeu au centre des préoccupations muséales, développer ce type de dispositif est une évidence.

Solliciter les sens de manière pérenne

Matériauthèque du Musée National Fernand Léger @ Musée National Fernand Léger

D’autres solutions existent : comme installer une matériauthèque. Un dispositif simple contenant des échantillons de différents matériaux, scellés à un socle et en libre accès pour le visiteur. Le Musée National Fernand Léger a mis en place une salle dédiée à la découverte de différentes pâtes de verre et pierres de mosaïque par le toucher. En visite libre ou en visite accompagnée pour les publics en situation de handicap, ce dispositif raconte l’histoire de la mosaïque monumentale réalisée pour la façade principale du musée en 1960, d’après un projet de décoration murale de Fernand Léger. La matériauthèque permet ainsi au visiteur de découvrir l’œuvre sous un nouvel angle en faisant appel à un autre sens que la vue pour apprendre à regarder différemment. Ludique et demandant plus de concentration car mobilisant un sens supplémentaire, la matériauthèque rend également plus facile la compréhension d’une œuvre et le souvenir que l’on en garde.

Lisa Sécheresse

#toucheraumusée

#expériencesensorielle

#dispositiftactile

Pour aller plus loin :

https://www.louvre.fr/la-galerie-tactile

http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/expositions-musee/l-art-et-la-matiere/l-art-et-la-matiere.

Image de couverture : Vue de l'exposition L'Art de la matière. Prière de toucher au Musée des Beaux-Arts de Lyon © Musée des Beaux-Arts de Lyon

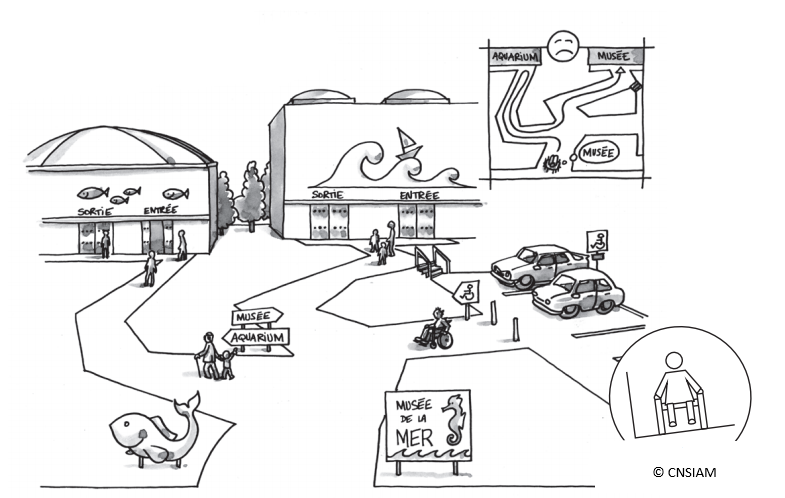

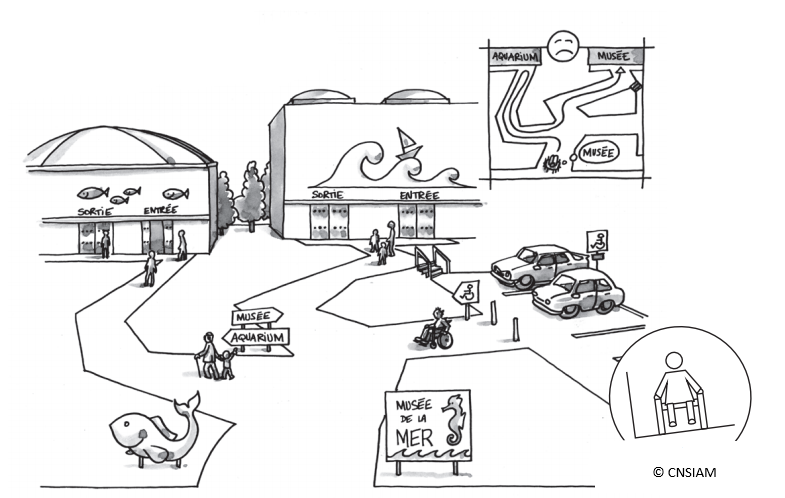

De l’accessibilité à l’inclusion : la conception universelle à l’épreuve des musées

Imaginez que vous souhaitiez vous rendre au musée. Après avoir traversé tout Lille, pris les transports en commun, traversé des routes très fréquentées, vous arrivez enfin devant le musée. Devant vous se dresse une volée de marches pour accéder à l’entrée principale, vous ne pouvez pas les emprunter et devez donc faire un détour pour emprunter une porte isolée. Vous sonnez et attendez qu’un agent vienne vous ouvrir. Pourquoi devriez-vous attendre et effectuer des efforts supplémentaires alors que d’autres peuvent emprunter l’entrée principale ? C’est ce que vivent chaque année des milliers de visiteurs en situation de handicap qui ne peuvent pas emprunter les mêmes entrées ou participer aux mêmes activités que les valides en autonomie.

Entrée PMR à distance de l’entrée visiteurs, Palais des Beaux-Arts de Lille © CHF

Entrée pour tous, inclusive © CNSIAM

Bien qu’il soit obligatoire d’avoir une entrée accessible aux personnes en situation de handicap, rendre son site accessible en ouvrant un accès PMR n’est pas suffisant. L’accessibilité des prestations et du bâtiment est mise en avant par les lois handicap successives mais la mise aux normes des établissements culturels recevant du public ne suffit pas à offrir une vie culturelle inclusive et confortable aux personnes en situation de handicap.

Dans le domaine de la culture, on entend par inclusion, le mélange de tous les visiteurs, quelle que soit leur origine ou leurs capacités dans une même expérience muséale commune et indifférenciée. Cet idéal paraît utopiste et compliqué à mettre en place, pourtant, en changeant de paradigme et en incluant les usagers dans le processus de création, l’utopie peut devenir réalité.

L’accessibilité, la surface émergée de l’iceberg

« Je ne vais pas très souvent au musée, j’aimais beaucoup avant, mais maintenant j’aime beaucoup moins, vue ma problématique [sa situation de handicap moteur et visuel, ndlr]. Le musée c’est très fatigant quand on n’a pas d’endroit où s’asseoir, quand on n’a pas d’audio description ou pas de choses tactiles. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.

Rendre sa structure culturelle accessible est une première étape pour permettre aux visiteurs en situation de handicap d’accéder à la culture muséale, mais il s’agit du sommet émergé de l’iceberg. En réalité, la visite culturelle se prépare en amont et commence dès le site internet, en passant par la voirie, les transports en commun jusque dans la structure. Il s’agit de la chaîne de déplacement, ou chaîne d’accessibilité, du domicile de la personne jusqu’à la fin de son expérience culturelle. Les points clés de la chaîne d’accessibilité sont : l’accès à l’information, la sortie du domicile, la voirie, les transports en commun ou le parking, l’entrée dans le bâtiment, l’accueil, les circulations, les sanitaires et la signalétique. Si l’une de ces zones est impraticable ou impossible à passer par le visiteur, alors la chaîne d’accessibilité est brisée, et quand bien même l’offre culturelle est accessible, le visiteur en situation de handicap risque de ne pas se déplacer jusque dans votre structure.

La mise en accessibilité de ces éléments constitue ainsi une amélioration vers une autonomie des personnes en situation de handicap, mais est loin d’être suffisante. En obligeant un usager en situation de handicap moteur à faire un tout autre chemin pour accéder à une offre culturelle ou bien en ne lui donnant accès au lieu qu’à travers une visite guidée, il s’agit d’une pratique ségrégationniste. « On n’a pas tous envie d’une visite guidée, il y a des jours où tu veux être autonome » (Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel). En créant une offre culturelle destinée uniquement aux personnes en situation de handicap et en les mettant ainsi à part des personnes dites « valides », c’est de l’intégration mais pas de l’inclusion, la bulle entre personnes en situation de handicap et personnes « valides » n’est pas rompue. La différence est marquée et renforcée et s’apparente à une ségrégation des personnes en situation de handicap.

Vers la conception universelle, répondre aux besoins spécifiques de certains pour améliorer le confort de tous.

La mise en accessibilité d’une structure peut être coûteuse, pour économiser du temps et de l’argent, et éviter de devoir créer un dispositif par type de handicap ou par profil de visiteur, il ne faut pas penser adaptation mais changer l’angle de vue, le curseur sur le problème. Démultiplier les offres par type de handicap est ainsi chronophage et inutile, c’est pourquoi, lors de la création d’expériences muséales, il convient de créer une offre englobant les besoins de tous, en situation de handicap ou non. C’est la ligne de pensée que revendique Signes de Sens, une association lilloise qui croit que le handicap est un levier d’innovation et que les besoins particuliers des personnes en situation de handicap peuvent être un point de départ à la création d’expériences utiles et bénéfiques à tous. Au lieu de créer un parcours alternatif pour les personnes en situation de handicap, transformez ce parcours alternatif en nouveau parcours pour tous les visiteurs.

C’est ce qu’a fait le Musée de l’Homme à Paris en créant des reproductions d’œuvres ou d’objets accompagnées de dispositifs sonores rendant possible la découverte de la galerie de l’Homme par le toucher et par l’écoute. Ces dispositifs ont été créés en ayant à l’esprit, les besoins des publics en situation de handicap visuel, pourtant, ils ont été placés dans le parcours de visite classique. Les besoins spécifiques des visiteurs en situation de handicap visuel sont ici satisfaits, toutefois, en répondant aux besoins spécifiques des uns, le Musée de l’Homme améliore la visite de tous. En ne passant pas exclusivement par le texte, en permettant aux visiteurs de découvrir le parcours de visite par les sens, le musée de l’Homme et en ne reléguant pas le parcours sensoriel à une salle annexe du parcours, le musée de l’Homme propose une manière intéressante de créer une expérience de visite inclusive et universelle.

Visiteur observant des reproductions à toucher d’ossements dans le parcours d’exposition du Musée de l’Homme © Mon cher Watson

Prenons également l’exemple du musée Carnavalet de Paris. En créant leur exposition temporaire en cherchant avant tout à résoudre les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap et en réécrivant ses documents en écriture claire et facile à lire pour répondre aux besoins d’usagers avec des troubles cognitifs. Les visiteurs avec troubles cognitifs peuvent présenter des difficultés de lecture, notamment avec la lecture des chiffres romains. En effet, dans les règles du FALC (facile à lire et à comprendre), qui consiste à produire des documents accessibles à ces visiteurs, l’usage de chiffres romains est déconseillé. Ainsi, l’équipe a choisi de les traduire en chiffres arabes pour simplifier la lecture pour tous les visiteurs.

Photographie des cartels du Musée Carnavalet © Le figaro

« C'est uniquement, sur 170 textes, sur un ensemble de 3 000 contenus, qui ont été produits pour le nouveau parcours dans le musée, que nous avons choisi d'appliquer cette mesure d'accessibilité universelle. C'est une recommandation européenne, pour une information facile à lire et à comprendre » - Noémie Giard, cheffe du service des publics au musée Carnavalet – Histoire de Paris

Cette adaptation n’est pas uniquement destinée aux visiteurs en situation de handicap cognitif, mais profite également à l’enfant qui apprend à lire de mieux appréhender les informations, mais également à l’usager de nationalité étrangère d’avoir accès à l’information. Et il servira également aux usagers de structures culturelles qui peuvent, en fin de journée, ne pas avoir envie de lire de longs textes pour trouver l’information qui les intéresse. Ce type de refonte pour une accessibilité universelle des informations a déjà été effectué dans d’autres musées européens comme le Louvre ou le British Museum depuis déjà quatre ans. Cette adaptation de l’écriture des contenus est ainsi née d’un besoin des personnes en situation de handicap cognitif et servira tous les publics à court ou long terme. Le musée Carnavalet se place ici dans une démarche de conception universelle.

Malgré ces initiatives à visée universelle, beaucoup reste à faire pour se diriger vers une expérience muséale inclusive, car nombre de dispositifs inclusifs et universels sont finalement le fruit du hasard et n’ont pas été réfléchis comme tel. Charles Gardou définit la société inclusive comme soutenue par cinq piliers fondateurs dont font partie la prise en compte des besoins de tous mais aussi l’abandon des phénomènes de hiérarchisation, le partage du patrimoine humain et social commun, le droit d’exister au-delà du droit de vivre, ainsi que la reconnaissance de la diversité.

La diversité humaine* se reconnaît au-delà du handicap. En 1983 Edward Gardner théorise que chaque personne a une manière de réfléchir différente des autres, elle peut être musicale, kinesthésique ou encore logico-mathématique. A travers cette théorie des intelligences multiples, il conçoit que chaque personne pense différemment. C’est un des biais par lequel on peut comprendre la conception universelle. Ainsi, en offrant une expérience muséale mobilisant au maximum les 8 intelligences d’Edward Gardner, la structure culturelle touche un panel de visiteurs plus larges, sans handicap, mais également les personnes en situation de handicap. L’intelligence kinesthésique et l’imitation d’une œuvre par son corps par exemple peut aider un visiteur avec troubles du spectre autistique d’appréhender une œuvre ou une exposition, là où l’écrit aurait échoué. Les expositions muséales sont encore aujourd’hui trop visuelles et reposent majoritairement sur l’écrit, l’image et l’objet exposé, alors que les autres sens sont encore sous-exploités. Pourtant, pour qu’un visiteur puisse retirer ce qu’il souhaite de l’exposition (un sentiment, une information …), il lui faut pouvoir passer par le canal qui lui convient le mieux, ce à quoi la pluri sensorialité et les espaces sensoriels dans les musées répondent. D’autant plus qu’une approche tactile, par exemple, bénéficiera à tous les publics. Il est notamment prouvé que l’approche tactile aide à la rétention d’informations par les publics. Elle bénéficie aux personnes en situation de handicap visuel, mais aussi aux voyants : Henri Focillon (Éloge de la main, 1934), « « Mais les voyants eux aussi ont besoin de leurs mains pour voir, pour compléter par le tact et par la prise la perception des apparences ».

« Laissez-nous toucher. Mettez-nous des reproductions, rien que pour avoir le regard de la statue. En touchant, on voit dans notre cerveau. Laissez-nous voir à travers nos mains vos sculptures, mêmes vos tableaux, même un relief de tableau, ça peut nous apporter beaucoup. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.

Grâce à cette réflexion sur les intelligences multiples, nous nous rendons compte que créer des expériences muséales pour tous, et non plus par handicap, atténue la séparation entre visiteurs en situation de handicap et visiteurs « classiques ». Au-delà d’un gain financier, créer des expériences universelles aide à viser juste. Au sein d’un handicap, il existe une multitude de ressentis personnels. Le trouble du spectre autistique est caractérisé par des symptômes qui sont, par définition, tellement variés qu’ils représentent un spectre de possibilité d’adaptations, cela est moins connu mais c’est également le cas pour les personnes en situation de handicap visuel, auditif ou encore moteur. En effet, à handicap équivalent, deux personnes en situation de handicap visuel n’auront pas les mêmes besoins, l’une préfèrera avoir des dispositifs en braille alors qu’une autre ne saura pas le lire. Produire des expériences universelles ouvre les programmations culturelles à tous ces publics, au-delà de leurs handicaps.

Vers l’inclusion : faire « avec »*, ou comment éviter la maladresse accessible

Créer des contenus en ayant en tête le concept de conception universelle améliore donc non seulement l’accessibilité des structures culturelles au plus grand nombre, mais aussi de gommer les différences entre les différents visiteurs, évitant ainsi de mettre les visiteurs en situation de handicap face à leurs difficultés. La conception universelle initie un premier pas vers l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les musées et vers une expérience universelle et inclusive du musée.

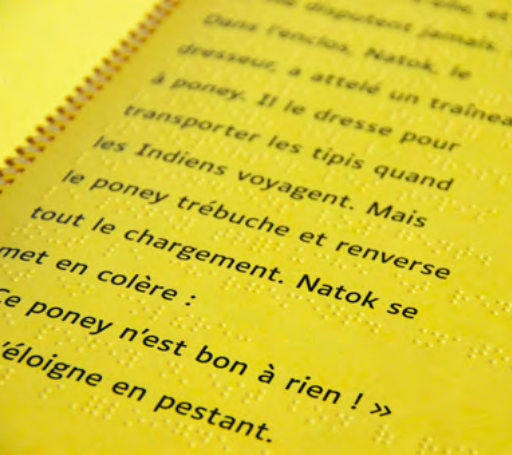

Toutefois, connaître les besoins de ses publics ne suffit pas à créer des dispositifs adaptés. Pour produire des dispositifs fonctionnels et inclusifs, il faut travailler de concert avec les publics concernés, cela permet d’éviter d’oublier des besoins, de mal les comprendre ou encore de viser à côté du besoin en pensant bien faire. Le meilleur exemple reste le braille. De nombreux musées traduisent tous leurs cartels en braille pour rendre accessible leurs contenus aux visiteurs en situation de handicap visuel. Pourtant, sur la totalité des visiteurs malvoyants ou aveugles, seuls 10% lisent le braille. De plus, traduire un cartel en braille n’est pas accessible aux visiteurs malvoyants qui ne savent pas le lire et ont simplement besoin que ces textes soient rédigés en gros caractères.

Page de livre en gros caractères et braille, Les belles histoires, Winona, la cavalière des plaines © Mes mains en or

« S’ils font des cartels en braille, qu’ils les fassent aussi en grands caractères. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.

Cet exemple de cartels uniquement en braille représente parfaitement ce que l’on appelle la « maladresse accessible »*, en voulant bien faire, il est courant de ne pas atteindre son objectif ou que le dispositif ne soit pas inclusif car le public concerné n’a pas été consulté et que des aspects importants de l’accès à l’objet ont été oubliés. C’est pourquoi il est important de garder à l’esprit que, si bienveillant que nous puissions être, si nous ne sommes pas en situation de handicap, nous ne pouvons pas comprendre l’étendue des difficultés rencontrées par nos publics.

« Je pense qu’il y en a beaucoup qui n’imaginent même pas nos difficultés. Nous, en tant que personnes en situation de handicap, on ne montre pas nos difficultés donc ils n’imaginent pas. Il faut côtoyer ou travailler avec des personnes en situation de handicap pour comprendre. » - Lucienne Landais, visiteuse de musée en situation de handicap visuel.

Afin d’éviter cet écueil et la perte de temps et d’argent qui peut l’accompagner, il est important de travailler directement avec les publics ciblés. Cette collaboration est essentielle à la pertinence du dispositif créé et peut se penser à court terme, en faisant appel pour la durée du projet à une personne en situation de handicap, une association, ou à long terme, en constituant un comité à consulter pendant les différents projets de la structure constitué de personnes en situation de handicap et de personnes sans handicap. Ce processus d’inclusion des personnes en situation de handicap dans la création des dispositifs leur étant destiné en premier lieu est une pratique qui bénéficie tant aux destinataires qu’à la structure culturelle.

NB : Les propos rapportés des témoins ne représentent qu’un point de vue sur le sujet et n’ont pas valeur d’universalité.

*: contenus et termes étudiés par Maëlle Bobet, cheffe de projet culture et inclusion chez Signes de Sens, dans le cadre de ses projets au sein de l'association.

#Inclusion #ConceptionUniverselle#Handicap

Pour aller plus loin :

-

Charles Gardou, La société inclusive, parlons-en ! : Il n'y a pas de vie minuscule, Erès 2012

-

http://reglementationsaccessibilite.blogs.apf.asso.fr/tag/universal+design%3B+conception+universelle

-

Exposition et parcours de visite accessibles, guide du ministère de la culture, 2016

Déjeuner au fond de la mine

Une mine d’ardoise au cœur des Ardennes belges

Une fois les blocs remontés à la surface, les fendeurs prenaient la relève. Travaillant à l’extérieur de la mine – un privilège ! – ils étaient chargés de découper les énormes blocs remontés des profondeurs en fines ardoises de 3 à 5 millimètres d’épaisseur prêtes à être posées. Payés au nombre d’ardoises découpées, ils travaillaient jusqu’à 10h par jour, pour sortir quotidiennement plus d’un millier d’ardoises. Celles-ci étaient ensuite chargé directement dans des camions pour être livrés.

Vestiges d'outils dans une galerie ©Chatenet A.

Du paternalisme au renouveau économique

Le système mis en place par les exploitants de la mine correspond complètement au schéma du début de l’industrialisation. Afin d’attirer les travailleurs, la paie est meilleure que celle des journaliers dans les champs et le travail ne dépend pas des saisons, provoquant un petit exode rural. Les salaires sont versés toutes les semaines – sauf pour les porteurs et les fendeurs – en fonction de la production des équipes, encourageant un travail acharné. En contrepartie, toutes les infrastructures appartiennent au patron, notamment le magasin général et surtout le bar, qui récupère ainsi une bonne partie de l’argent investi. Le patron contrôlait alors tous les domaines de la vie du mineur, de l’offre du travail à l’approvisionnement en biens de première nécessité, en passant par le divertissement.

La région de la Wallonie a particulièrement souffert de la fermeture des mines, et de manière plus générale, du déclin industriel de toute l’Europe de l’Ouest. De même qu’en Allemagne de l’Est, en Lorraine ou dans les Hauts-de-France, la disparition des grands employeurs et l’arrêt des usines a provoqué une crise économique et un chômage de masse dont les effets sont toujours visibles de nos jours. De nombreux savoir-faire ont alors disparu en même temps que les métiers, qui sont aujourd’hui remis en valeur comme partie intégrante de notre patrimoine historique.

Pour relever la tête, la Wallonie cherche alors à développer le tourisme, pour profiter de ses retombées économiques, en mettant en valeur à la fois son patrimoine naturel comme la Grotte de Han, et son patrimoine historique tel que le château de Bouillon ou l’abbaye d’Orval. Dans ce contexte de renouveau, d’anciens mineurs réhabilitent l’ardoisière en 1997 en créant « Au cœur de l’ardoise ». Ce ne fut pas une mince affaire ! Il a d’abord fallu pomper une grande partie de l’eau qui avait envahi la totalité de la mine (six mois de pompage furent nécessaires), puis nettoyer les montagnes de déchets envahissant l’espace. Aujourd’hui, seul l’étage le plus haut – à 25 mètres de profondeur – est accessible au public, l’étage intermédiaire servant de zone de sécurité par rapport au niveau de l’eau. La visite est libre, avec l’installation de plusieurs bornes interactives et multilingues (français, néerlandais et wallon), ou guidée. L’option qui vous est proposée ici est plus originale : la visite « mine gourmande ».

La Grotte de Han ©Chatenet A.

Un pari risqué

La salle à manger ©Chatenet A.

Chim Chollin

#AuCoeurDeLArdoise

#MineGourmande

#VisiteInsolite

#PatrimoineIndustriel

Pour réserver votre visite gourmande : http://www.aucoeurdelardoise.be/fr

Des assassins aux Invalides

L’expérience Assassin’s Creed a été accueillie à trois reprises par le Musée de l’Armée à l’Hôtel national des Invalides. À elles seules, les deux premières éditions (vacances de Toussaint et de Noël 2018) ont réuni plus de 11 000 participants. Il s’agit là d’un jeu immersif basé sur l’univers d’Assassin’s Creed, un des jeux vidéo phares d’Ubisoft. L’agence Cultival, spécialisée dans la médiation culturelle, s’est chargée de l’élaborer à leurs côtés. Par le biais de cet « escape game » à demi-ciel ouvert, les participants découvrent ou redécouvrent le lieu, ayant même accès à des parties habituellement interdites au public au cours du jeu. Celui-ci, après les explications et modalités énoncées, leur laisse 1h30 pour venir à bout de leur mission et ainsi parcourir ces bâtiments historiques en renouvelant leur regard. Seuls ou accompagnés, ils errent guidés par leurs smartphones (un pour deux, maximum), et force est de constater que le collectif est plutôt préféré …

Attendez. Et si on présentait tout ça autrement … ?

Signe distinctif de participant facilitant l’accès à l’Église du Dôme © Emeline Larroudé

« Dans le tombeau de l’aigle,

Caché sous un autre ciel

Sur lequel les anges veillent

Le fruit défendu attend »

L’année 2018 a vu renaître un conflit historique : celui des descendants d’assassins et de templiers (ou serait-ce les rosicruciens du XXIe siècle ?). Une première vague a vu plus de 11 000 d’entre eux s’affronter, bizarrement un peu avant la Toussaint succédant à la fête des morts … Coïncidence ? De mi-juin à début juillet 2019, ils ont lancé une nouvelle offensive, toujours empreinte de discrétion, à l’ombre de nombreux regards, dans les coulisses de l’Hôtel national des Invalides. Guidés par les astres tant solaires que lunaires, de nuit comme de jour, ils se sont mobilisés pour percer un des secrets les plus énigmatiques de Napoléon 1er : l’emplacement de la Pomme d’Eden. Héritée de la Première Civilisation, on lui prête des pouvoirs inestimables qui auraient, par ailleurs, servis à l’empereur … La détenir reviendrait alors à avoir accès à une puissance incommensurable.

Mais, n’y a-t-il pas là comme un petit problème ? Rien ne vous titille ?

Vues intérieures de l’Eglise du Dôme © Emeline Larroudé

Cette deuxième version est, indéniablement, romancée. Elle mêle fiction et réalité si bien que sa lecture en est floue : comment prendre la mesure de cette porosité ? Qu’est-ce que le lecteur doit vraiment prendre en compte ? C’est peut-être là toute l’ambiguïté de cette expérience. « Enquête très stimulante, mi-historique, mi-fiction », nous dit Le Parisien. J’irai plus loin encore. Trois niveaux de lecture sont possibles : ce qui relève de l’univers Assassin’s Creed créé par Ubisoft ; ce qui relève de l’adaptation de l’univers Assassin’s Creed au lieu et à son histoire ; ce qui relève de l’histoire du lieu. Une fois ce constat établit, comment les distinguer de fait ? L’exercice semble bien ardu. S’il ne paraît pas nécessaire d’avoir déjà parcouru le dit jeu-vidéo pour avoir envie de participer, le faire, et réussir la mission à temps, les amateurs peuvent avoir certaines clés de compréhension supplémentaires qui manqueront aux participants lambda (symboles, univers, … et plus largement ce qui relève de la citation du jeu, notamment AC II ou encore AC Unity). Comment donc cette visite peut-elle alimenter sa culture personnelle lorsque, malgré le bon temps passé et l’attention portée aux différentes énigmes, l’on ne sait pas ce que l’on doit vraiment en retenir ?

Arrêtons-nous sur la devise des Assassins : « Rien n’est vrai, tout est permis ».

Hôtel national des Invalides, et modalités de jeu sur l’application dédiée © Emeline Larroudé

Qui plus est, qui sont ces assassins et templiers des temps modernes ? A l’inverse des institutions culturelles prônant généralement le « tout public » à tel point qu’elles finissent parfois par ne s’adresser à personne, le game design s’attache véritablement à cette question. Il propose alors des projets pertinents qui touchent le public visé, déterminé bien en amont, au lancement. Ici, même si l’expérience est ouverte à tous, il semblerait que le public visé soit plus particulièrement celui des jeunes adultes voire adolescents, adeptes de jeux-vidéos mais pas seulement. Pour résumer, le type de public qui se fait rare dans ces institutions culturelles qui n’arrivent pas à le mobiliser et ne savent comment l’attirer. L’univers emprunté, la durée de l’expérience, le niveau de difficulté des différentes énigmes … Tout est pensé pour eux. Le cadre « ludique », cependant, nuit lui aussi à l’apprentissage. Globalement, le but de ces joueurs est de gagner (c’est aussi le but des organisateurs), qu’ils soient bons ou mauvais perdants. Mais cette quête de la réussite amène parfois à privilégier l’efficacité, la rapidité, à l’attention qui ne se porte alors que peu sur le contenu quant à lui toujours ambigu.

Vues extérieures de l’Hôtel national des Invalides © Emeline Larroudé

Pourquoi, cependant, l’objectif serait-il d’apprendre ? Ne pourrait-on pas se contenter de la venue de milliers de personnes qui, peut-être, ne s’étaient jamais rendues en ce lieu auparavant, voire ne s’y étaient jamais intéressées ? Ces visiteurs, conquis par l’expérience, s’y rendront peut-être à une autre occasion pour tenter de percer ses véritables mystères … Soit. A cet égard, le score de plus de 11 000 participants en seulement deux sessions est remarquable. Par ailleurs, le fait que le Musée de l’Armée ait accueilli trois fois l’expérience est significatif : la plupart des séances (limitées à 20 personnes, mais proposées toutes les demi-heures environ) ont affiché complet, ce qui témoigne d’un engouement réel. Soulignons cependant que, si c’est là le résultat attendu (à savoir de nouveaux visiteurs conquis qui auraient moins de scrupules à pousser les portes du lieu une prochaine fois), malgré une bonne expérience, ludique, ce but est rarement atteint par les organisateurs. Pourquoi ? Peut-être parce que la visite classique n’est pas en mesure de leur apporter les sensations promises, elles, par un escape game ou un de ses cousins, et donc perd de l’intérêt pour eux.

Quoi qu’il en soit, l’expérience a le mérite indéniable d’être singulière et de conquérir les cœurs des participants, primo-visiteurs pour la plupart, qui s’en souviennent comme d’un moment très agréable et qui y associent le lieu, devenant décor 4D du jeu.

Voir la vidéo :

Emeline Larroudé

#museedelarmee

#cultival

#assassinscreed

#experienceassassinscreed

#escapegame

#ubisoft

Liens internet :

https://www.musee-armee.fr/accueil.html

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur notre chaîne youtube

Dialogues photographiques en Asie

L'atelier "Concordances et jeux visuels" invite les visiteurs du musée Guimet de Paris, à aiguiser leur regard sur les oeuvres de la collection permanente du musée national des arts asiatiques (MNAAG).

La photographe Nadia Prete accompagne les participant(e)s de cet atelier grand public dans cette balade photographique. En binôme, chacun(e) parcourt le musée, découvre les formes et les détails : une démarche favorisant un nouveau dialogue visuel.

En savoir plus :

- Photos sur le compte Instagram du musée Guimet

- Collections en ligne du musée national des arts asiatiques

- Conférence le 1er avril sur Margaret Bourke-White, par la photographe Nadia Prete

- Prochains ateliers animés par Nadia Prete les samedis 25 juin et 9 juillet 2017 à 14h.

Retrouvez l'intégralité des vidéos de la série "Médiations singulières" sur youtube.

Jérôme Politi (réalisation vidéo)

Hélène Prigent (article)

29 mars 2017

#jeux

#Asie

#baladeartistique

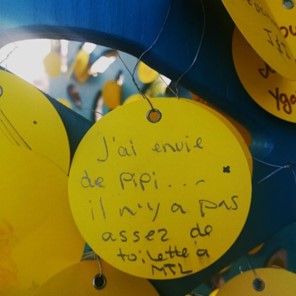

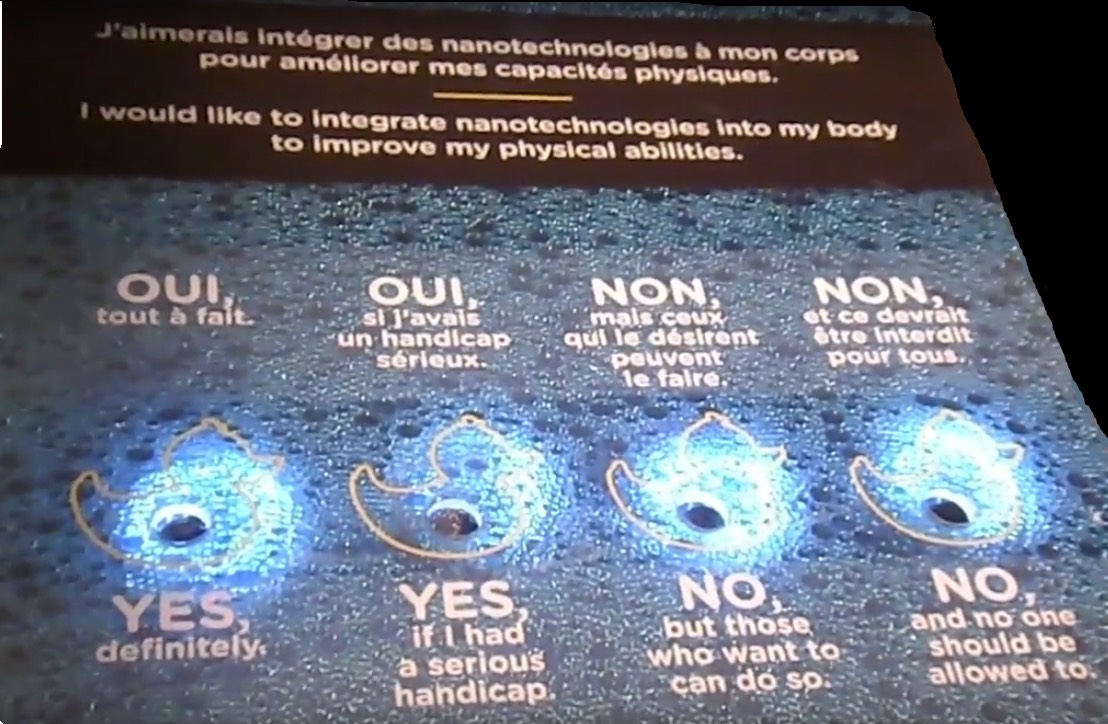

Dispositif participatif : quand le visiteur vient mettre son grain de sel

Rendre une exposition participative grâce à un dispositif suscitant des contributions de la part du public ? Sur le principe, l’idée est riche de potentiel. En pratique, les contributions sont souvent rares et assez peu intéressantes. Au-delà des montagnes de murs de post-it cornés, partons explorer le monde des dispositifs participatifs à la recherche d’une proposition intéressante susceptible de nous inspirer quelques pistes de réflexion.

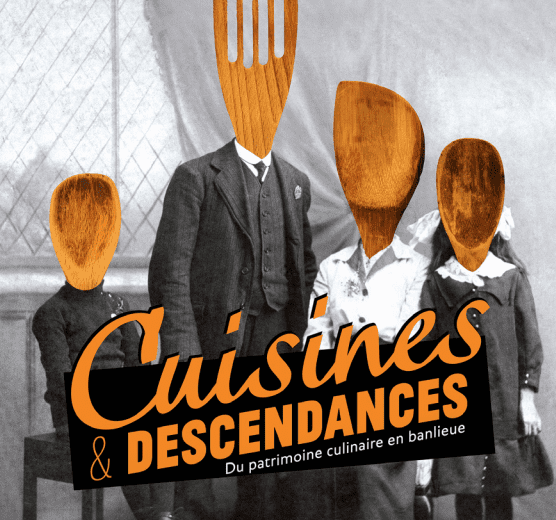

Des visiteurs apportant leur contribution dans l'exposition Cuisines et Descendances ©RV

L’exposition sera participative ou ne sera pas

Le participatif est au musée ce que la couleur orange est à cette année 2022 : un phénomène de mode. L’idée de participation, de même que dans la vie politique, y est mise à toutes les sauces : on la greffe sur un projet d’exposition, on la tartine sur les documents de communication, on en presse le jus dans des publications et des colloques, on l’invoque jusqu’à en perdre le sens.

Pourtant, l’idée avait de quoi séduire. Si la participation peut susciter un engagement accru de la part du public, pourquoi s’en priver ?

Le concept de participation est apparu dans les années 1970, dans un mouvement de renouvellement du monde muséal qui a trouvé son expression dans l’éco-muséologie. Le principe de cette Nouvelle Muséologie est de donner une place accrue aux publics et aux communautés : le participatif peut y contribuer. C’est même une nécessité selon John Kinard, cité dans le recueil Vagues : Une anthologie de la nouvelle muséologie (1992) : « Si nous voulons que les musées survivent et qu’ils soient le vecteur des nouvelles valeurs culturelles, alors l’impératif majeur est la participation ». Quelques décennies plus tard, la participation a dépassé le monde des écomusées et s’est étendue à tous les champs d’action du musée. Le financement participatif, tel un arbre qui cache la forêt, pourrait nous faire croire qu’ouvrir son porte-monnaie est la seule contribution possible de la part du public. Bien au contraire : on peut contribuer à des inventaires ou des collectes participatives, à des opérations de sciences participatives ou encore à des expériences de commissariat ou de muséographie, elles aussi participatives. D’un parti-pris de rupture propre aux écomusées, l’idée de développer la participation des visiteurs est devenue une tendance installée dans le monde muséal. Le « musée inclusif et collaboratif » fait partie des axes de la Mission Musées du XXIe siècle « Inventer des musées pour demain ». Serions-nous déjà demain ? Le mot « participation » a fait son entrée dans la nouvelle définition du musée adoptée en 2022 par l’ICOM.

Le dispositif participatif, une baguette magique ?

Un dispositif participatif dans l’espace public à Montréal ©RV

Adopter une pratique participative dans les domaines de la gestion des collections ou de la mise en exposition est un défi ardu pour le musée, ne serait-ce que parce qu’il implique de partager une partie de cette autorité muséale dont se drapent certains conservateurs, d’âme et de métier. Pas de panique ! Pour pouvoir cocher la case « participation » à moindre risque, une solution est possible : intégrer à une exposition un dispositif participatif. Un mur d’expression avant la sortie de l’exposition, quelques piles de post-it, trois crayons et dix gommettes, un écriteau « Donnez votre avis » … et le tour est joué ! Les visiteurs vont pouvoir s’exprimer, l’institution aura la conscience tranquille. Pourtant, quelques semaines plus tard, si les post-it tiennent encore au mur – ce qui est loin d’être acquis ! -, le dispositif, lui, tient rarement ses promesses : il faudra se satisfaire de quelques smileys, gribouillages, d’un « Jean-Michel était là » ou de quelques sympathiques « Coucou ! ».

Mais pourquoi donc les visiteurs ne s’emparent-ils pas de cet espace d’expression de manière plus intéressante ? Peut-être parce qu’ils ont senti que le musée ne portait pas grand intérêt à ce qu’ils pourraient y dire. De la même manière qu’un distrait « ça va ? », adressé sans s’arrêter à une lointaine connaissance, n’attend surtout pas d’autre réponse qu’un « oui, ça va » aussi évasif que trompeur, un dispositif participatif sans intérêt appellera des contributions sans intérêt.

Nina Simon, autrice de l’ouvrage de référence The participatoy museum (2010), l’explique lors d’une conférence TEDex : « Je pense que nous avons tous fait l’expérience de commentaires publics qui n’étaient pas très significatifs. […] J'y vois plus une opportunité manquée dans le fait de ne pas les avoir incités à donner du vrai contenu. Je crois que nous tous dans cette salle avons quelque chose de puissant et créatif à donner. Je crois que nous avons tous une histoire à conter, et chacun d'entre vous a probablement quelque chose d'étonnant à partager à ce stade aujourd'hui. Mais je sais aussi que nous pouvons tous être parfois banals. Nous sommes tous un peu stupides parfois. Et pour moi, qui m'efforce d'améliorer la participation, la différence se fait dans la conception de cette invitation à participer. Un bon design peut nous élever à donner le meilleur de nous-mêmes, le contraire est vrai aussi. » (retranscription et traduction française – YouTube)

N'est pas participatif qui le veut

C’est la rançon du succès : le participatif étant à la mode, on veut en mettre partout, au risque d’en perdre le sens et l’intérêt initial. Les écrits théoriques sont nombreux sur la co-conception, ils sont beaucoup plus rares à étudier les dispositifs participatifs. Cela induit une difficulté à cerner les contours de cette notion, d’autant plus que la participation, de manière générale, est difficile à définir. Comme l’écrit Alexandre Delarge dans Le musée participatif, l’ambition des écomusées, « Le mot « participation » englobe de nombreuses acceptions, ce qui peut conduire à des contresens, voire à des conflits ».

On qualifiera ici de participatif un dispositif suscitant l’engagement du visiteur en lui proposant d’apporter une contribution qui enrichira le contenu de l’exposition, sera visible par les autres visiteurs et valorisée par le musée.

Selon cette acception, le participatif ne peut être réduit à une notion avec laquelle il est parfois confondu : l’interaction. Proposer au visiteur d’appuyer sur un bouton pour voter suscite son engagement en le rendant actif. Cependant, selon le sens que l’on donne à ce geste, le dispositif peut être participatif ou seulement interactif. S’il s’agit de répondre à un quizz pour vérifier sa compréhension du sujet à l’issue de la visite, on préfère parler d’interaction, car le visiteur ne donne pas une contribution qui enrichit le contenu de l’exposition. Par contre, si, comme dans l’ancien dispositif Free2Choose à la Maison Anne Franck, il s’agit de se positionner dans un débat éthique grâce à un vote dont les résultats apparaissent dans l’espace d’exposition comme un sondage en temps réel, on peut dire que le dispositif est participatif. La contribution de chaque visiteur apporte réellement sa voix au débat.

Une fois cernée la notion de dispositif participatif, il s’agit de s’intéresser à une proposition considérée comme inspirante et susceptible de faire naître des pistes de réflexion.

Une exposition dans laquelle mettre son grain de sel !

Vue de l’exposition ©RV

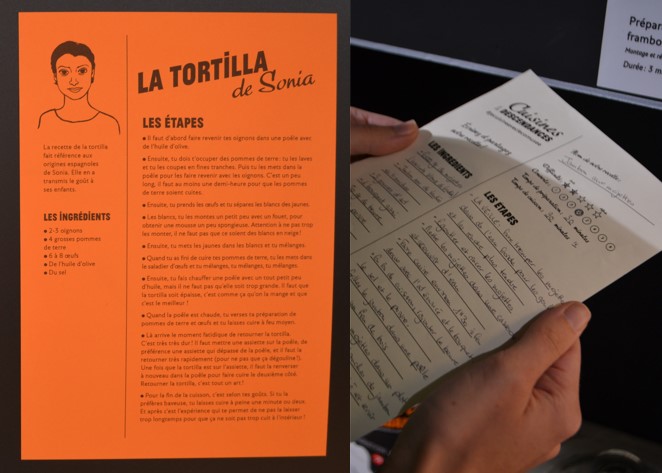

L’exposition Cuisines et Descendances a ouvert en octobre 2022 à l’écomusée du Grand-Orly-Seine-Bièvre, une petite structure à la grande ambition, celle d’être « un musée qui change votre regard sur la banlieue ». C’est pour présenter et rendre hommage au patrimoine culinaire de la banlieue que l’écomusée propose cette nouvelle exposition temporaire. Elle présente, au cours d’une déambulation dans les pièces d’une maison, les différents aspects de la transmission culinaire. Pendant sa vie, chacun.e reçoit, s’approprie et transmet de nombreux éléments qui constituent ce patrimoine culinaire : des tours de mains, le goût des produits, des valeurs, des souvenirs, une passion pour la cuisine, parfois la charge qu’elle représente… et bien sûr, des recettes !

A la fin de l’exposition, le visiteur est invité à s’assoir pour partager sa recette fétiche. Il l’écrit sur un papier qu’il peut ensuite accrocher au mur, afin de la faire découvrir à d’autres visiteur.euse.s. Il peut aussi déposer sa contribution dans une « bonbonnière aux recettes », et, en échange, tirer une recette déposée par un autre visiteur pour la ramener chez lui. Il est invité à passer aux fourneaux, prolongeant donc la visite et la relation avec l’écomusée même une fois son portail passé.

La bonbonnière des recettes est présentée lors des évènements organisés par l’écomusée, afin de faire vivre la collecte, comme lors des Journées Européennes du Patrimoine. En faisant circuler les recettes entre les visiteurs, le musée laisse volontairement lui échapper certaines des recettes collectées. Cela pourrait paraître paradoxal dans un milieu habitué à la thésaurisation. C’est en fait un moyen de valoriser le caractère vivant de ce patrimoine, de partager ce qu’est la cuisine. Pour garder une trace de ces échanges de recette, le musée a créé le hashtag #jecuisineaveclecomusee, grâce auquel des photographies des recettes peuvent être partagées sur les réseaux sociaux.

Ce dispositif évite le piège fréquent du participatif gadget, ajouté à l’exposition « parce que ça fait bien ». Au contraire, la proposition est d’une grande cohérence par rapport à l’exposition. Avec son thème, d’abord, puisque l’on propose aux visiteur.euse.s de faire vivre cette transmission culinaire qui est au cœur de l’exposition. Dans la démarche, ensuite, puisque l’exposition a été conçue grâce à une collecte participative auprès des habitants du territoire. Les dix-huit personnes interrogées ont partagé leur expérience de la cuisine et ont désigné un objet et une recette par lesquels ils ont été présentés dans l’exposition. Le dispositif participatif permet donc de poursuivre tout au long de la vie de l’exposition cette collecte initiée lors de sa conception en recueillant les contributions des visiteurs et visiteuses, eux aussi majoritairement habitant.e.s du territoire.

Le graphisme de la feuille sur laquelle le visiteur écrit sa recette reprend d’ailleurs celui des recettes exposées. Nina Simon l’a prouvé, la qualité matérielle du dispositif proposé a un impact fort sur la qualité des contributions. Un visiteur prendra sûrement plus de soin à remplir une feuille cartonnée, de bonne qualité et bien présentée, que si on lui avait proposé un post-it – comme c’est souvent le cas dans les dispositifs participatifs ! -, support associé à des listes de courses, gribouillages ou notes sans importance et colorées. Ici, en plus de la qualité matérielle, la cohérence esthétique est extrêmement valorisante pour le visiteur, qui voit que sa contribution a le même statut que les recettes des personnes interrogées. L’exposition montre que les recettes constituent une partie de ce patrimoine culinaire de banlieue auquel s’intéresse le musée : il y a donc un intérêt sincère de la part du musée dans le fait de collecter les recettes des habitants. Il est d’ailleurs envisagé de publier, en guise de catalogue d’exposition, un carnet de recettes des habitants du territoire, qui regrouperait les recettes des 18 personnes interrogées et celles des visiteurs et visiteuses de l’exposition.

À gauche : La recette transmise par une habitante présentée dans l’exposition / À droite : Une visiteuse lisant la recette déposée par un autre visiteur ©RV

En guise de conclusion : quelques pistes

Alors, à partir de cet exemple, quelles pistes peuvent être mises en avant pour réfléchir des dispositifs plus enrichissants pour les visiteurs et le musée ?

Pour être le plus enrichissant possible, à la fois pour les visiteurs et le musée, un dispositif participatif gagne à :

- être lié à la thématique et au parti-pris de l’exposition, et donc à être pensé dès le début de la conception de l’exposition

- avoir un rendu esthétique qualitatif et cohérent avec le graphisme et la scénographie de l’exposition

- guider le visiteur dans sa contribution

- susciter des contributions intéressantes à la fois pour le visiteur qui participe et les autres visiteurs

- être pensé avec une valorisation des contributions par le musée (dans une exposition ou une publication, sur les réseaux sociaux…)

- prendre vie lors d’évènements ou grâce à la présence de médiateurs et médiatrices

Partage des recettes lors des Journées du Patrimoine 2022 : page Instagram de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre

Raphaëlle Vernet

Si vous avez encore faim de découvertes :

- la page consacrée à l’exposition sur le site de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre : https://ecomusee.grandorlyseinebievre.fr/programmation/expositions/grande-salle

- L’exposition Cuisines et Descendances a été conçue par l’équipe de l’écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre. Nicolas Franchot et Stéphane Rébillon en signent la scénographie et le graphisme. Rendez-vous à Fresnes pour la visiter d’ici mars 2024 !

- deux projets artistiques inspirants autour du partage des recettes de cuisine : le Grandmas Project, dont quelques vidéos sont présentées dans l’exposition (http://grandmasproject.org/fr/) et Kitchen, la cuisine transportable, un projet de Thorsten Baencsh et Christine Dupuis présenté dans une vidéo de Charlotte Grégoire (https://www.monoeil.org/kitchen)

#exposition #écomusée #participatif #cuisine #recettes

Ecrire³ au musée, sur le musée, pour le musée

Avec la promotion des Master 1, nous sommes parti.es en résidence d’écriture à Boulogne-sur-Mer. Accueilli.es pour l’occasion au musée de la ville, nous avons pu découvrir la collection Alaska en compagnie d’Elikya Kandot, directrice de l’institution, et de Justine Vambre, en pleine rédaction de sa thèse sur la transmission et le patrimoine partagé autour de cette même collection composée de 270 objets. Donnée en 1875 au musée, cette collection rassemblée lors du voyage d’Alphonse Pinart, un explorateur ethnologue du 19ème siècle, possède une histoire bien particulière. Tombée dans l’oubli de 1900 à 1980 et divisée entre la France et Berkeley aux Etats-Unis, elle se caractérise par un manque de connaissance et une perte de sens pour la ville de Boulogne-sur-Mer. Elle soulève ainsi la problématique de son interprétation et sa réappropriation qui pourrait être initiée à travers un échange et un partage entre les deux parties de la collection et le lieu d’origine de ces objets.

Durant trois jours, nous avons donc fait la connaissance de la collection et plus particulièrement des masques associés aux chants rituels, de leurs histoires et nous avons écrit à leur sujet, accompagné de Catherine Berthelard, animatrice de résidences d’écriture. Nous avons pu, à travers l’écriture, nous approprier cette collection, comprendre leur histoire, leur origine. La résidence d’écriture et tous ces exercices ont su tisser un lien au fur et à mesure entre les participant.es et la collection. Cet article est donc l’occasion de se pencher sur l’intérêt des résidences d’écriture, ou plus particulièrement de l’écriture comme médiation.

Image d'en-tête : Le château-musée de Boulogne-sur-Mer © M.D

Qu’est-ce que l’on entend par résidence d’écriture ?

Une résidence, de manière générale, est une forme de soutien à la création ou à l’action culturelle. Fournissant les conditions financières et techniques nécessaires, la résidence permet à tout écrivain ou artiste (chorégraphe, musicien, plasticien, …) de créer, écrire et produire une œuvre, en dirigeant éventuellement quelques actions de médiation. Institutionnalisées depuis les années 80, les résidences peuvent prendre des formes variées selon la structure et le projet que ce soit de l’ordre de la valorisation, de jeunes artistes, d’une pratique artistique, de l’expérimentation, de l’animation ou générateur de rencontre, sociale, intergénérationnelle, interprofessionnelle, ect.

La résidence peut ainsi s’apparenter à de la médiation culturelle dans la mesure où le projet et ses acteur.ices ou l’artiste en question décident de mener des actions avec les publics. Dans ce cas, la résidence ne se cantonne pas à la création de l’artiste mais vise à créer des liens entre l’œuvre réalisée et des publics. (Carole Biseniues-Penin, « Les résidences d’écrivains et d’artistes : des dispositifs de créations et de médiation »). En ce sens, la résidence incarnerait alors un médium pour mettre en relation les publics et leurs intersubjectivités avec l’objet culturel. Il s’agirait de mettre en dialogue les sujets et l’artefact, le regardeur et le regardé et d’ainsi offrir aux publics un moyen de s’approprier un objet culturel, une collection.

Une partie de la collection « Alaska » © M.D.

Des textes dans une exposition à la médiation littéraire, il n’y a qu’un pas

Cette médiation peut tout à fait se vivre avec l’écriture. L’écrit dans les expositions est, effectivement, omniprésent. Les visiteur.euses, en arpentant une exposition, découvrent des œuvres d’art, des objets et des textes. On les retrouve sur tout type de support, des cartels aux fiches de salles en passant par les panneaux et les murs. Sur un ton scientifique, humoristique, philosophique ou poétique, ils viennent partager des connaissances sur ce qui est exposé, sur la thématique de l’exposition. Ils fournissent du sens, un discours, un point de vue sur un sujet en particulier. Les clés de compréhension semblent donc, le plus souvent, passer par l’écrit. Néanmoins, ils restent lointains car écrits par une tierce personne, le(s) commissaire(s) de l’exposition ou le(s) muséographe(s) et pas toujours à la portée de tous.tes. Le vocabulaire utilisé, le ton semblent essentiels pour permettre de toucher et d’intéresser le plus grand nombre. La réception des textes d’expositions, des écrits dans les expositions reste tout de même différente en fonction de chacun.es.

Comment le public peut-il s’approprier ces écrits et se saisir du sens d’une exposition et de son discours ? En gardant à l’idée que cette médiation écrite contribue à produire du sens pour les visiteur.euses, ne serait-il pas judicieux que ces dernièr.es puissent le produire eux-mêmes ?

Venir écrire sur une exposition, une collection, un objet, une œuvre en particulier ne serait-il pas un moyen de venir s’approprier le sens, de créer sa propre interprétation et de devenir acteur de sa visite comme ce fut le cas pour la promotion des Master 1 lors de leur résidence d’écriture au Musée de Boulogne-sur-Mer ?

Tous.tes inspiré.es pour écrire sur la collection « Alaska » © M.R

Petit tour d’horizon des actions de médiation littéraire …

Dans le département du Nord, on pense à la Villa Marguerite Yourcenar, un centre de résidence d’écrivains européens. Il s’agit ici pour un.e écrivain.e ayant publié au moins un livre chez un éditeur professionnel de participer à une résidence d’écriture de un à deux mois sans devoir produire un ouvrage mais en devant participer à trois rencontres lors d’événements littéraires organisés par l’institution. Ici, cette résidence a pour objectif d’offrir aux écrivain.es sélectionné.es les moyens de rédiger un livre tout en participant à quelques rencontres. Il n’est cependant pas question d’une animation de production d’écrits avec un public autour d’une thématique, d’une collection.

Evidemment, beaucoup de musées littéraires proposent des résidences d’écriture à des écrivain.es. Parmi elles, la maison de l’écrivain Michel Butor à Lucinges dans la Haute-Savoie ou encore le Musée Rabelais, à Seuilly dans le Centre-Val de Loire, qui accueille depuis 2015 des écrivain.es en résidence. En Nouvelle Aquitaine, on retrouve le Chalet Mauriac, fréquenté par l’écrivain François Mauriac durant son enfance, qui possède un espace dédié à toutes les formes contemporaines d’écriture : de l’écriture numérique ou graphique en passant par l’écriture littéraire, cinématographique et aussi audiovisuelle ou musicale... Accueillant des auteur.es/réalisateur.trices d’une semaine à deux mois, la structure vient alors soutenir la création cinéma et audiovisuel par l’accompagnement dans l’écriture et le développement d’un long métrage.