Nos inclassables - objets non identifiés

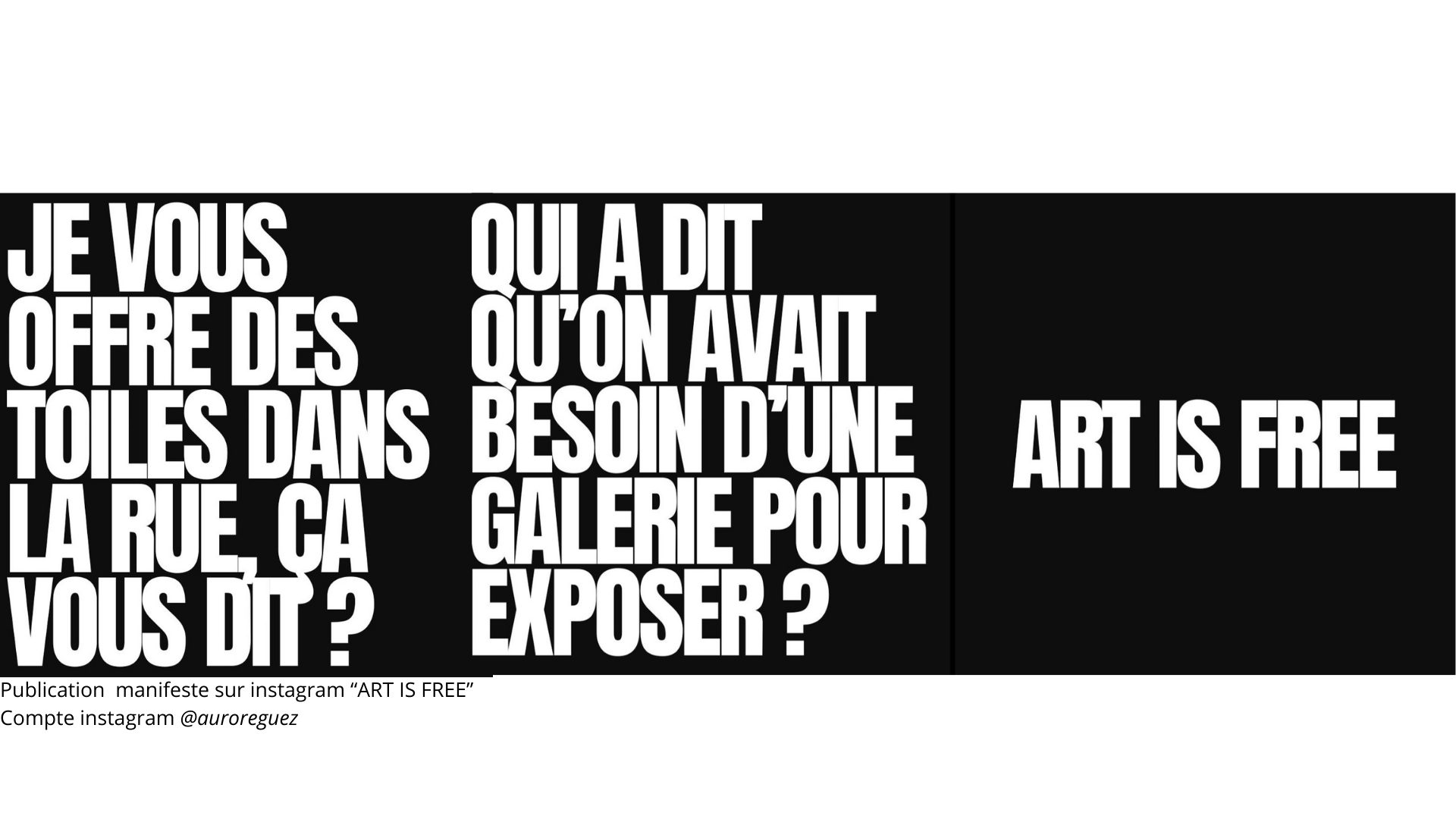

« ART IS FREE. »

Rendre accessible l’art contemporain à toutes et tous, c’est le souhait d’Aurore Guez, une artiste parisienne de 22 ans qui a enflammée Internet. Pourquoi ? Elle expose et offre ses œuvres dans la rue.

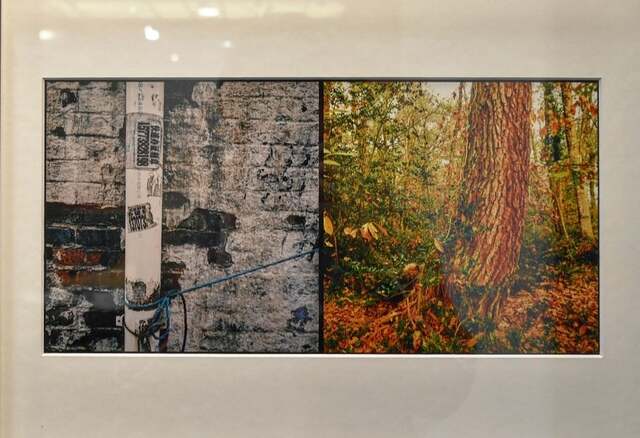

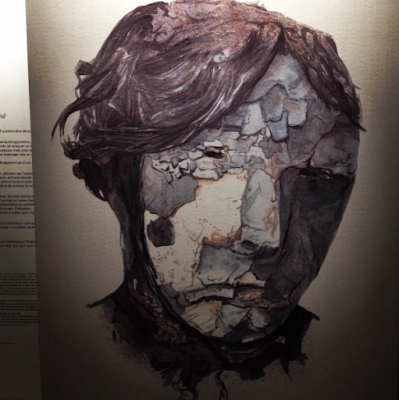

Portrait d’Aurore Guez devant son œuvre représentant l’artiste Tyler, The Creator, 2023 ©Brice Cassagn

Aurore Guez et ses toiles ©BRK Studio

« Vous savez ce que j’adore par-dessus tout, je crois, c’est m’exposer à l’indifférence générale, » Citation tirée de l’interview réalisé par BRUT

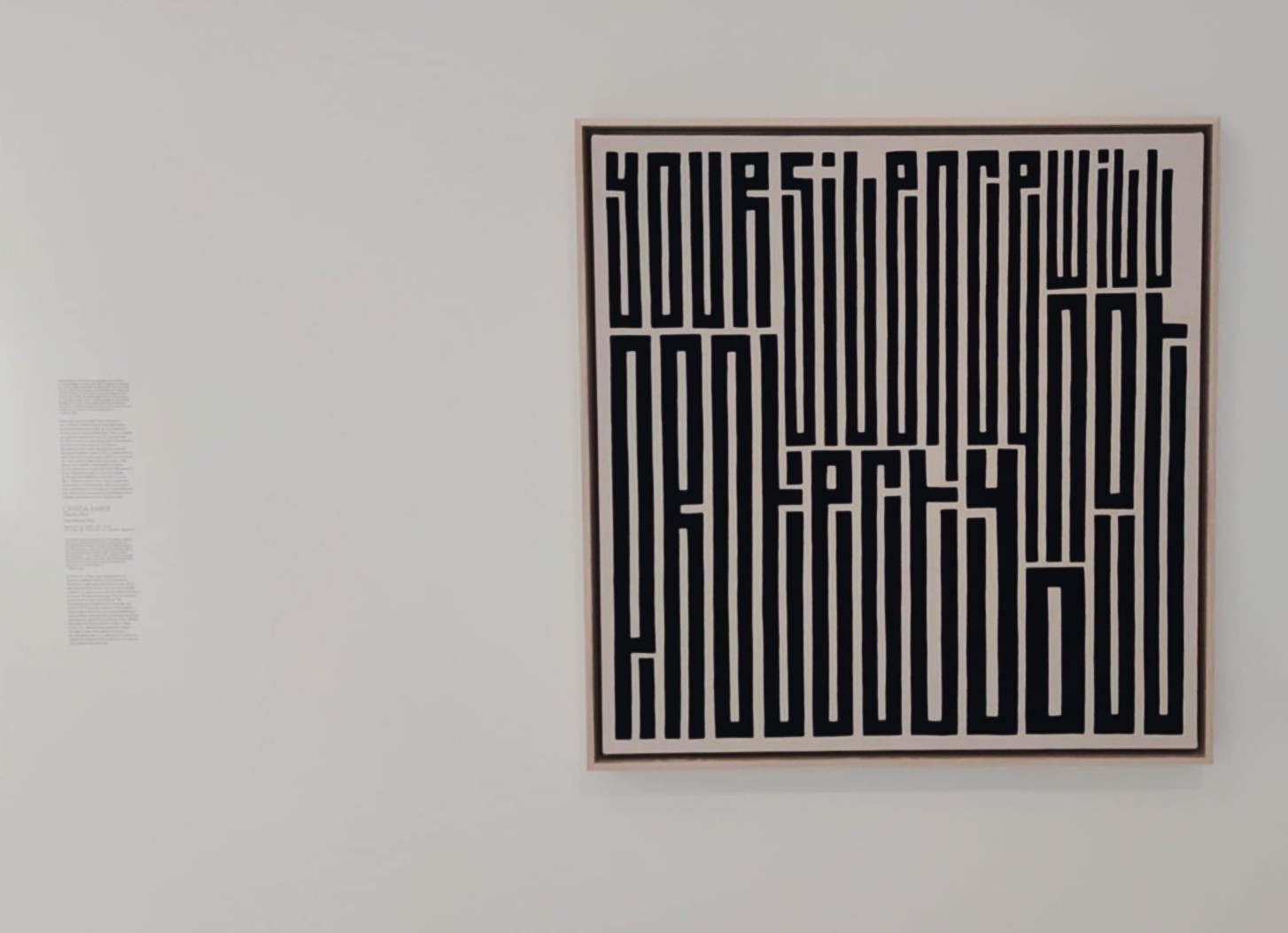

Aurore Guez est une artiste parisienne de 22 ans. Tout en poursuivant des études d’économie, elle s’est lancée dans une aventure artistique hors du commun. Tout commence en 2021. En autodidacte, touchée par une profonde dépression lors du confinement lié au COVID-19, elle peint, ce qui devient son exutoire thérapeutique. Son œuvre s’inscrit dans une réelle pensée manifeste. Pourquoi l’art devrait-il être payant ? Pourquoi tout le monde n’a-t-il pas accès à l’art de la même manière ? Pourquoi les jeunes, étudiants ou non, ne pourraient-t-ils pas commencer une collection de tableaux ? Ce sont les questionnements de l’artiste qui décide dès 2022 d’exposer et d’offrir ses œuvres dans la rue. C’est ainsi que son slogan ART IS FREE voit le jour en 2021. Rendre accessible l’art contemporain à toutes et tous, c’est le souhait de cette jeune artiste déjantée. Cette proposition artistique éphémère enflamme rapidement Internet. Bien que juridiquement illégale car elle ne possède pas les autorisations adéquates, l’exposition trouve son public, un public disparate, pressé mais quelques curieux se voient offrir l’œuvre de leur choix.

Les expositions d’art contemporain peuvent être considérées comme un lieu d’entre-soi élitiste. Des œuvres abstraites hermétiques aux publics sont accrochées en galerie d’art sur des murs immaculés. Cette conception ne convient plus à la jeune génération qui se rend compte des problématiques d’accessibilité à la culture et qui ne se reconnaît pas dans ses propositions culturelles. La pratique d’Aurore Guez s’inscrit tout à fait dans cette prise de conscience.

Des visages à travers un filtre grossissant

« Il ne s’agit pas de peindre la vie, mais de rendre vivante la peinture » Citation de Pierre Bonnard, citée dans un de ses posts Instagram

Son genre artistique est le portrait. Les visages sont grossiers et caricaturaux, arborant des yeux globuleux et de grosses bouches. Sa peinture est haute en couleurs, dans une inspiration héritée du fauvisme : teintes inédites, utilisation arbitraire et absurde. Les échelles sont faussées et démultipliées. Elle multiplie les représentations d’icônes issues de la culture populaire, allant des années 70 à nos jours. Ringo Starr, Snoop Dogg, Serge Gainsbourg, Salvador Dali, David Bowie etc... Tous sont passés au travers de ce qu’elle appelle son « filtre grossissant ». Elle déforme les visages pour les transposer dans un univers autre. L’artiste fait également le portrait à de nombreuses personnalités publiques actuelles telles que des DJs en vogue, des créateurs de contenus sur Youtube, des humoristes avec qui elle réalise des partenariats artistiques. De jeunes talents en photographie travaillent également avec elle.

Aurore Guez, une météorite dans le monde de l’art contemporain

Panorama de ses expositions

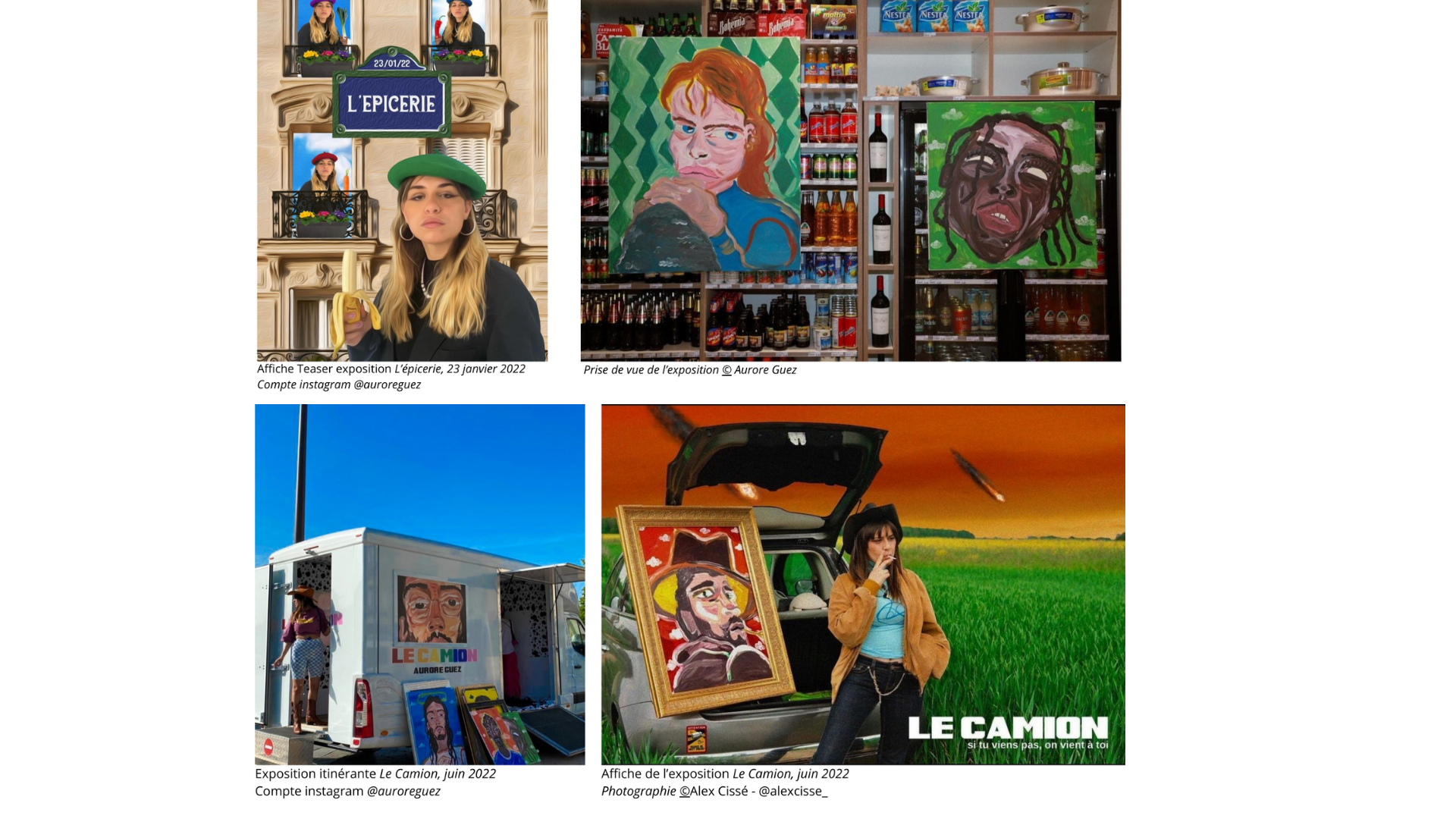

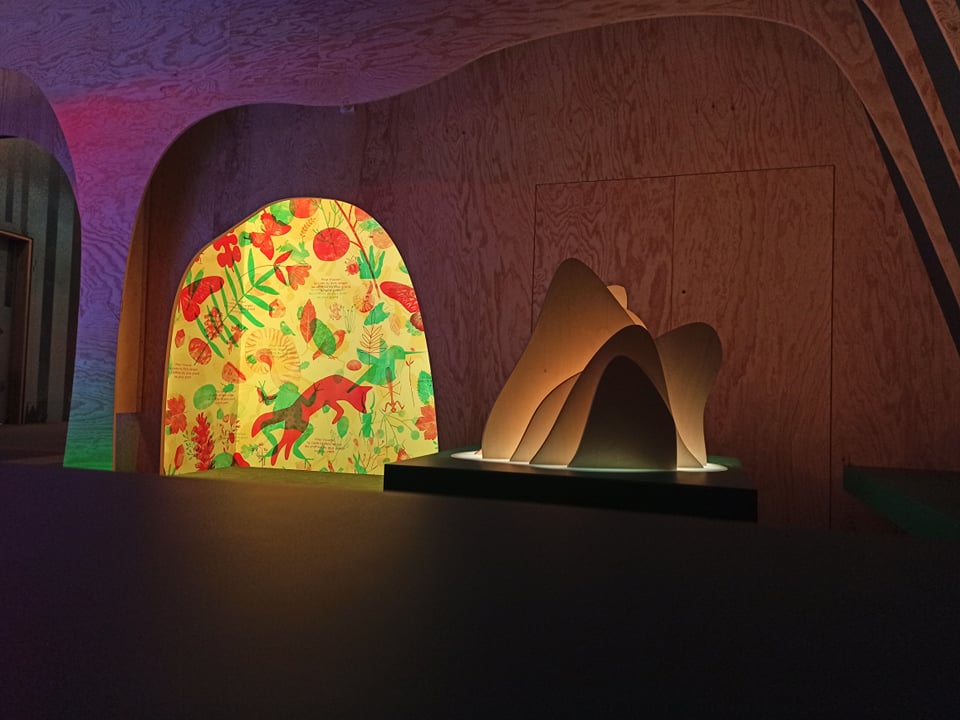

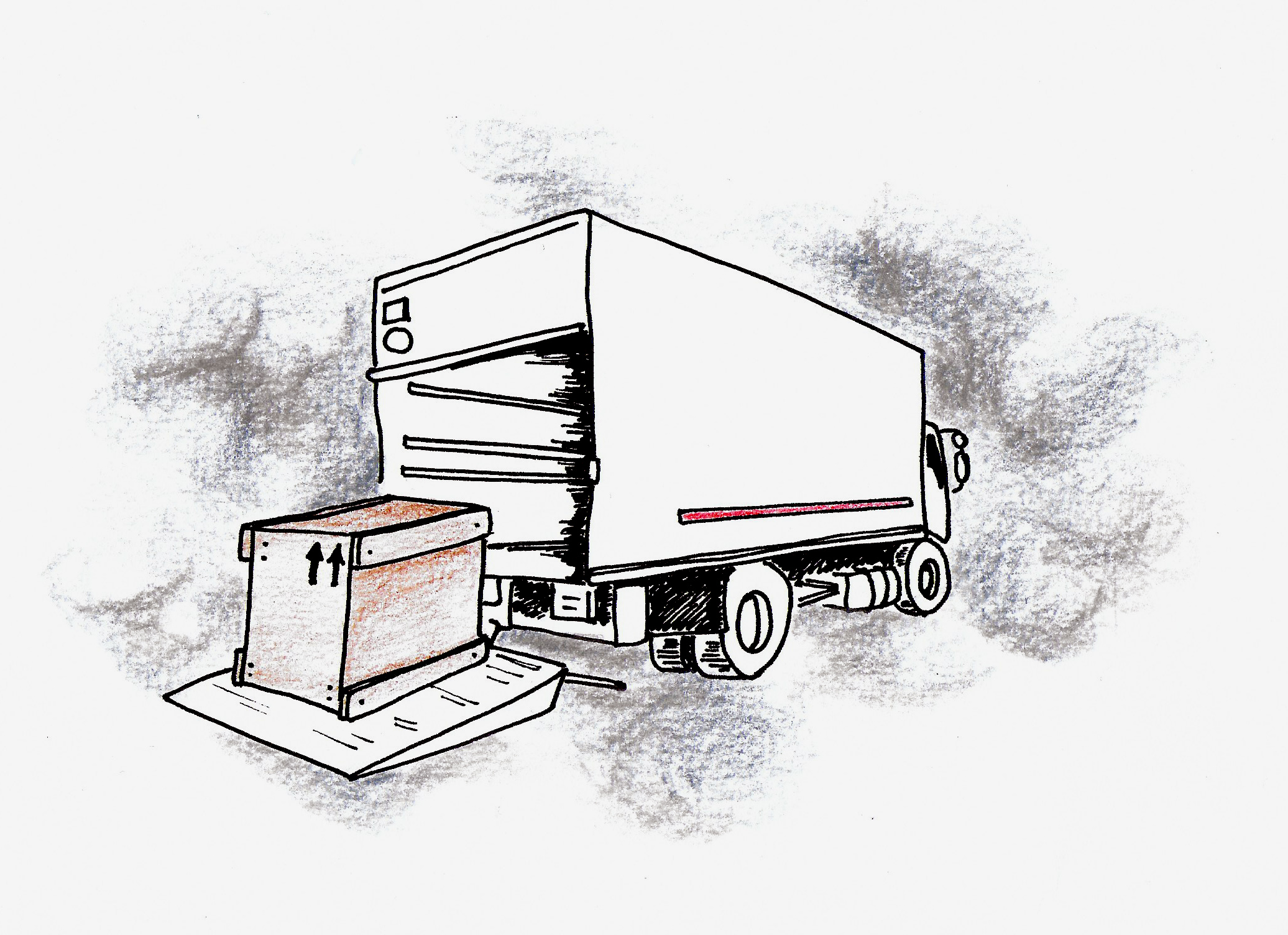

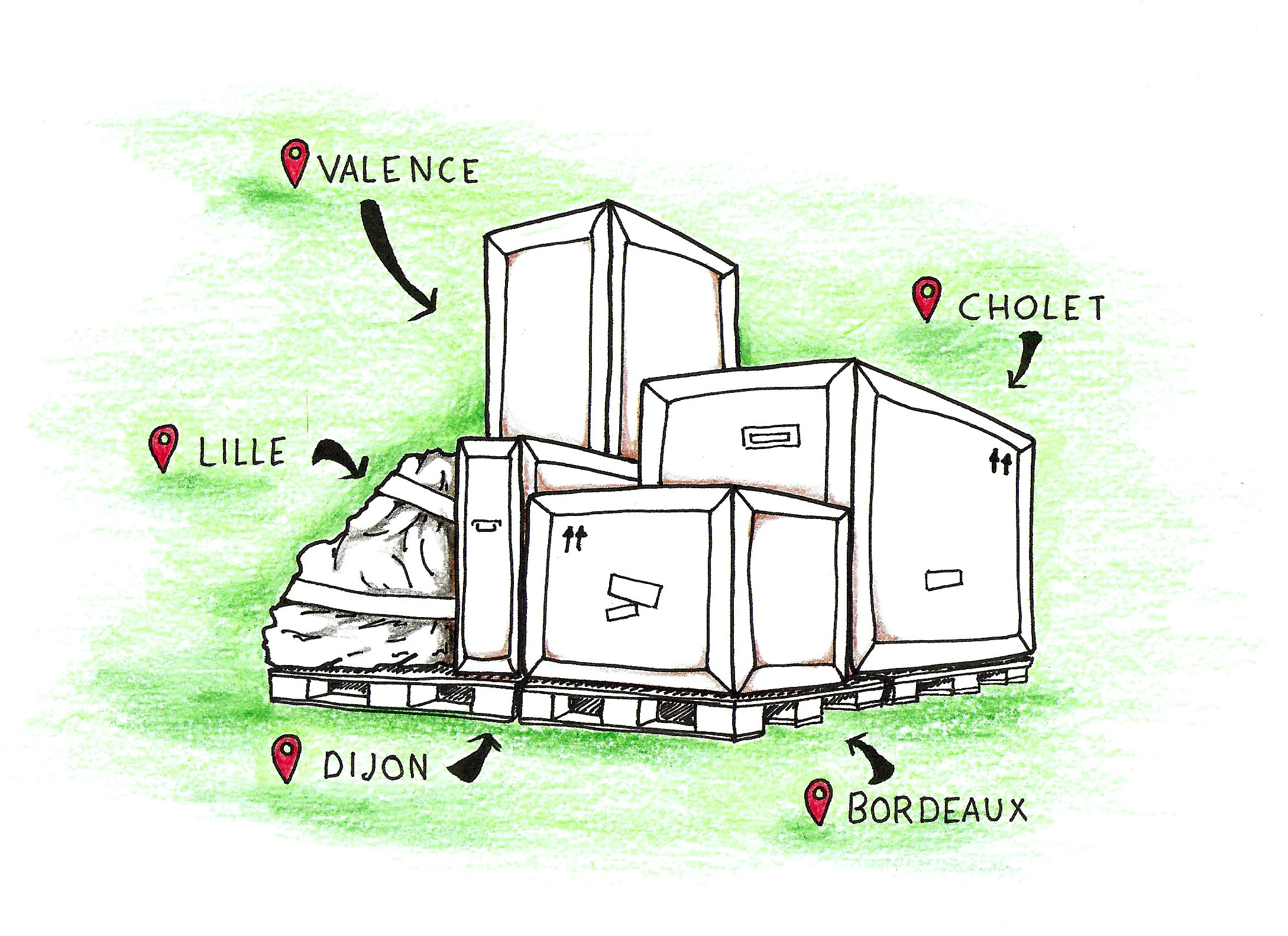

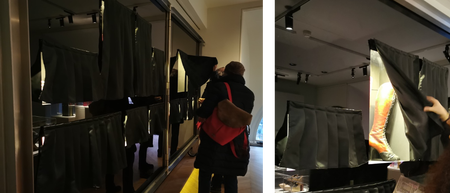

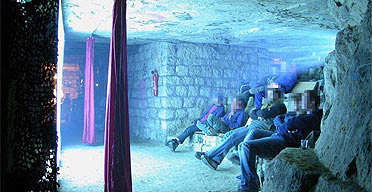

Exposer ses œuvres dans la rue l’a propulsée sur le devant de la scène. Cependant, elle commence son périple artistique dès 2021 en créant des expositions immersives et farfelues qu’elle appelle des shows. Qu’est ce qu’une exposition immersive ? Proposer une réelle expérience sensorielle aux visiteurs en les faisant interagir avec l’œuvre, impliquant alors très souvent une forte scénographie. Les expositions d’Aurore Guez s'inscrivent dans des lieux plus atypiques les uns que les autres. L’aventure commence fin 2021 dans une épicerie latino, au sous-sol aménagé en forêt tropicale. L’artiste accueille les visiteurs et se charge de toutes les visites guidées. Quelques mois plus tard, Aurore Guez dégaine son chapeau et son blouson de cowboy et propose une nouvelle campagne « Le camion : si tu viens pas, on vient à toi ». A l’été 2022, l’artiste sillonne en camionnette les rues de Paris et propose ainsi une exposition itinérante permettant d’aller à la rencontre de potentiels publics. Le Paname Art Café, une salle de stand up parisienne, invite ensuite l’artiste à exposer pour quelques jours.

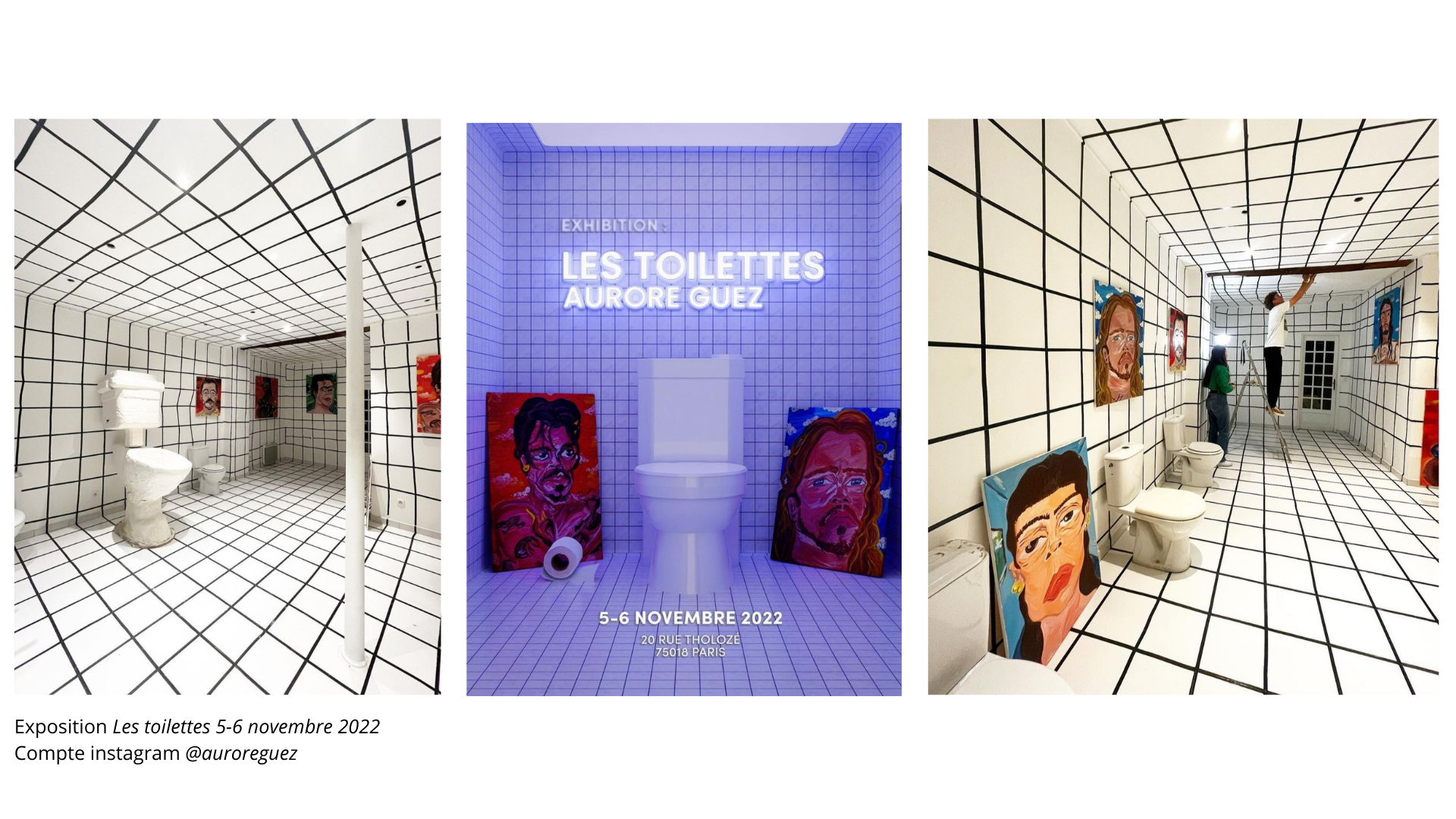

Autre geste : exposer dans des toilettes. Cette initiative rappelle l’exposition « Flush » (2021) où l’artiste Sacha a exposé ses œuvres dans ses propres toilettes.

L’artiste et son équipe ont pris leurs quartiers dans une galerie parisienne qu’ils ont aménagé en un gigantesque cabinet de toilettes aux échelles distendues. Cet événement a été l’occasion pour Aurore Guez d’inviter des artistes qu’elle affectionne comme la chanteuse Liv Del Estal qui a performé à côté des WC. Une idée farfelue mais qui casse les codes et joue avec les tabous. A la manière d’Andy Warhol, Aurore Guez côtoie le quotidien et le sublime en exposant l’art là où on ne l’attend pas. Même dynamique pour son exposition qui prend lieu dans un diner américain servant frites et Hot Dog. L’hôtel de ville de Vincennes s’est également vu investi, avec le Musée du Cactus et du Parapluie. L’artiste y expose quelques toiles en plein air dans un univers onirique et surréaliste. Chaque show est un véritable laboratoire créatif avec une direction artistique spécifique, une stratégie de communication efficiente, de réelles scénographies, des mises en scènes avec des acteurs mettant en valeur ses toiles.

La dernière en date : le magasin de lit

L’exposition la plus récente et qui a particulièrement retenu mon attention est le Magasin de lits qui s’est tenu le 25 avril. Cette exposition complétement loufoque prend place dans un magasin de literie en plein Paris (80 boulevard de Sébastopol). Les visiteurs sont invités à s’allonger sur de confortables lits pour découvrir les œuvres de l’artiste suspendues au plafond. Des pantoufles et bonnets de nuit sont à disposition pour approfondir l’expérience.

Cette scénographie insolite est inspirante pour renouveler l’accrochage des expositions de peintures. Imaginez-vous vous allonger pour admirer des œuvres. Plus de questionnement possible sur les assises dans les lieux muséaux… Cette démarche très intéressante pourrait aisément rentrer dans une démarche d’art thérapie dispensée de plus en plus dans les musées et lieux culturels. Cette atmosphère de magasin de lits à la « bonne nuit les petits » est singulière, extravagante et tellement rafraichissante dans le monde de l’art contemporain. L’exposition propose de forts partis pris muséographiques et scénographiques, en maniant humour et intimité.

The show must go on !

Aurore Guez est proactive, crée des histoires et des univers plus loufoques les uns que les autres. Les expositions qu’elle propose sont de véritables performances. Sa démarche bouleverse nos habitudes et prouve que le milieu de l’art peut ne pas se prendre trop au sérieux… Et ça fait du bien !

Cette jeune artiste pétillante et colorée nous transporte dans un style décalé et absurde, susceptible de toucher toutes les générations. Grâce à ses portraits aux couleurs acidulées, représentant des personnalités de tous horizonsissues de la pop-culture et de contrecultures comme le rap, Aurore Guez intrigue, touche et fédère. Ses expositions peuvent être considérées telles des manifestes qui s’inscrivent dans une pensée sociale de l’art et de la culture.

Prise de vue de l’exposition Le Diner © Aurore Guez 2023

Son compte Instagram est son carnet de bord artistique. C’est sur cette plateforme qu’elle s’exprime, partage son quotidien. Adoptant une véritable stratégie de communication spontanée et amusante, elle diffuse ses travaux et crée du lien avec sa communauté. Elle réalise souvent des petites capsules vidéos où elle vulgarise et démocratise le monde de l’art qui peut parfois rebuter. En s’entourant d’artistes, d’humoristes, de personnalités publiques créatives et hautes en couleurs, elle nous prouve que l’intelligence collective est essentielle dans la création de projets artistiques. Même avec des petits budgets, tout le monde peut créer, tout le monde a une histoire à raconter et des visions à offrir. Cette philosophie est celle d’une nouvelle génération d’artistes qui aime se réunir, s’amuser, et réunir ses forces pour créer ensemble et nous offrir des moments sans « prise de têtes » invitant à explorer notre imaginaire, ce dont nous avons bien besoin !

Vivement les autres performances de cette artiste prometteuse de la scène underground parisienne que l’on espère voir se familiariser avec le concept « d’happening » qui consiste à créer in situ devant un public.

Giulia Guarino

En savoir plus :

- Interview Konbini : https://www.konbini.com/videos/aurore-guez-la-peintre-qui-expose-ses-toiles-dans-la-rue/

- Interview BRUT. : https://www.brut.media/fr/entertainment/elle-expose-et-offre-ses-toiles-dans-la-rue-0697536a-8d95-45d5-a9b7-4940f2a7142b

- Médiation allongée du guide animateur Julien Ravelomanantsoa à la Musée de la piscine à Roubaix : https://formation-exposition-musee.fr/l-art-de-muser/1330-mediation-detonante-la-piscine-de

Suivre son actualité : @auroreguez sur Instagram

#Artcontemporain #Expositioninsolite #Jeunetalent

Aujourd'hui j'ai rendez-vous pour un contrat pro. !

Aujourd'hui j'ai eu rendez-vous pour un contrat de professionnalisation. Dans le milieu culturel c'est assez exceptionnel pour me donnerle prétexte de rédiger un article.

Un contrat pro, cela signifie une vraie mission, le temps de la réaliser, un salaire décent (ça se prend!) et l'espoir d'être embauchée à la fin.

Du coup, depuis une semaine, je me prépare et je trépigne d'impatience. J'ai donc décidé de partager cette expérience avec vous. On ne sait jamais ça peut servir !

Mode d'emploi en trois leçons.

1. Qu'est-ce qu'un contrat de professionnalisation ?

Le destinataire :

Le contrat de professionnalisation est destiné à trois types de bénéficiaires :

✔ les étudiants de 16 à 25 ans révolus

✔ les demandeurs d'emploi âgés de 26 et plus

✔ les bénéficiaires de certaines allocations ou contrats

L'objectif :

Le contrat permet au bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter sa formation initiale en vue d'accéder à un poste déterminé dans l'entreprise.

Cette définition inclut l'idée que le contrat débouche sur une embauche. Il représente donc une véritable opportunité pour un jeune diplômé entrant fraîchement sur le marché du travail.

La durée :

Le contrat peut être conclu pour une durée de 6 à 12 mois (voir 24 mois sous conditions particulières). Durant cette période, le bénéficiaire occupe un poste défini et mène à terme différentes missions.

Cette expérience est extrêmement valorisante sur un C.V. puisqu'aux yeux d'un futur employeur il signifie que son bénéficiaire a occupé un poste comme salarié.

Un accès à la formation :

Le contrat est accompagné obligatoirement d'un accès à la formation. Cette dernière peut être mise en place par un organisme public ou privé, ou par l'entreprise elle-même. Sa durée est comprise entre 15% et 25% de la durée totale du contrat, et ne peut être inférieure à 150 heures. Cette formation implique qu'un tuteur encadre le bénéficiaire dans les missions qui lui sont dévolues au sein de l'entreprise mais également pour le suivi de sa formation.

La rémunération :

Ici encore, le contrat est intéressant. Les 16/25 ans sont rémunérés en pourcentage du SMIC selon leur âge et leur niveau de formation, et ne peut être inférieur à 55% du SMIC. Les plus de 25 ans quant à eux, ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au SMIC et à 85% du salaire minimum conventionnel. Du côté de l'employeur, il permet d'accéder sous certaines conditions à une exonération de cotisations patronales ainsi qu'à de nombreux avantages tel que le remboursement des frais de formation.

2. La préparation : envisager toutes les possibilités

Si aucune solution toute faite ne permet de préparer au mieux son entretien, à mon sens quelques règles peuvent cependant être respectées.

Tout d'abord connaître sur le bout des doigts la législation concernant le contrat pro. (voir site dugouvernement). En effet, il n'est pas certain que l'entreprise que vous rencontriez sache réellement ce que signifie ce type de contrat, ou ne le confonde avec un contrat d'apprentissage. De plus malgré une législation longue et relativement barbante, certaines conditions du contrat ne sont pas précises. C'est le cas notamment de la rémunération. En effet aucune grille n'est disponible pour savoir à quel salaire vous pouvez prétendre en fonction de votre niveau d'études. Même s'il est bien entendu impossible d'établir une grille fixe, il aurait été intéressant que le gouvernement fixe un pourcentage fixe par rapport au salaire du poste occupé.

Ensuite comme pour un stage, il est indispensable de connaître : le secteur d'activité de l'entreprise, ses missions, son organigramme, mais également ce que réalise la concurrence. Si vous avez la possibilité de connaître l'intitulé exacte du poste, il est indispensable de se renseigner sur les missions qu'il entraine, la formation classique de ce poste, la rémunération standard, etc. Ces connaissances vous permettront d'être actif lors de l'entretien et de transformer vos particularités en forces si votre cursus est différent du cursus standard (ce qui est mon cas).

Personnellement je me suis préparée encore plus méticuleusement pour cet entretien que pour mes candidatures en stage, en master ou à des bourses d'état. En effet le contrat pro. ne peut être conclu que dans le secteur privé, ce qui exclut donc une grande majorité des structures embauchant dans le domaine culturel. Il est souvent méconnu, ce qui peut entrainer quelques craintes du côté de l'employeur. De ce fait j'ai vraiment considéré cet entretien comme une chance exceptionnelle et j'ai redouté la concurrence.

Après avoir travaillé le contenu de l'entretien, j'ai travaillé ma prestation. Aujourd'hui sur le web vous pouvez trouver des dizaines de vidéos réalisées par des coachs : « Parlez-moi de vous, que répondre à cette question ? », « Entretien d'embauche : jeune diplômé » ou encore « Langage corporel et non verbal, les gestes qui trahissent ». D'accord les titres sont racoleurs, le format fait très école de com' et l'on peut craindre que ce genre de conseils ne soit que peu adapté au secteur culturel. Cependant ces vidéos ont trois mérites : se préparer au cas où votre futur employeur est un sadique posant des questions complètement tordues et sans aucun intérêt pour le poste ; réfléchir à de véritables questions et vous apprendre à vous mettre en valeur ; vous détendre en ayant l'impression que vous avez tout fait pour vous préparer au mieux. Personnellement ayant eu sous la main quelqu'un d'assez sympa et tordu pour simuler avec moi un entretien, je l'ai répété plusieurs fois pour parer à toutes éventualités.

3. Nouveau look pour un nouveau job

La veille au soir j'ai entré l'adresse de l'entreprise dans mon GPS et j'ai préparé ce que j'allais mettre. Cela peut paraître trivial, mais pour moi c'est essentiel. Votre tenue est la première impression que vous allez donner à celui qui sera votre futur employeur. Lors de ma formation en droit, la question était beaucoup plus simple : tailleur ou costume de rigueur ! Lorsque j'étais en histoire de l'art, chacun s'habillait comme il le voulait et ça ne choquait jamais personne (hormis peut-être moi). Mais pour une entreprise dans le domaine culturel ? Certes on ne doit pas avoir un look de banquier, mais on ne doit pas non plus adopter celui d'un hippie. Du coup j'ai essayé de repenser à tous les interlocuteurs que j'ai rencontré dans ce secteur. Le plus souvent ils étaient habillés de manière assez classique, mais avec un élément original. Du coup j'ai opté pour un tailleur mais avec une veste décalée. Je me sens à l'aise dans cette tenue, et s'il ne faut retenir qu'un conseil en terme vestimentaire, c'est bien celui-là : se sentir bien, voire jolie, inconsciemment ça permet d'avoir confiance en soi. Personnellement je pousse le vice jusqu'à avoir des sous-vêtements fétiches et des chaussettes sans trous, même si personne ne les voit !

J'ai aussi préparé mon sac avec mon carnet de note (pour réviser dans la voiture parce que je savais que je serai très en avance), un crayon présentable : ni rose fluo, ni mâchouillé, ni publicitaire. J'en prend toujours un second au cas où on interlocuteur n'en aurait pas sous la main. Dans une chemise au nom de l'entreprise j'ai rangé mon C.V. et ma lettre de motivation, une fois encore au cas où mon interlocuteur ne les aurait pas imprimés. Je vous conseille également d'imprimer la documentation relative au contrat de professionnalisation, ainsi que la plaquette de votre formation. Si vous avez un book relatif à vos différents projets, pensez à le prendre, ça permettra de valoriser votre expérience.

Ensuite je me suis fait une petite séance de sophrologie pour m'endormir calmement, et éviter de répéter l'entretien toute la nuit. Bon je sais, dit comme ça, ça fait un peu bobo, mais ça marche pour moi. Après à chacun sa solution : sport, lecture, série TV, un petit verre de rhum …Enfin tout ce qui vous permettra de passer une bonne nuit.

Le matin, je me suis laissée plus de temps que d'habitude pour prendre un véritable petit déjeuner, afin d'éviter que mon ventre ne gargouille durant tout l'entretien. J'ai prévu une demi-heure de battement avec l'horaire prévu, résultat comme d'habitude j'ai attendu dans la voiture. Au final cela m'a permis de relire quelques notes. Deux minutes avant l'heure prévue j'ai respiré un grand coup, j'ai croisé les doigts et j'ai sonné à la porte.

Au final l'entretien a duré une heure, j'étais contente de l'avoir préparé autant même si mon interlocuteur ne m'a pas posé de questions pièges. J'ai mis en avant mes qualités, mais n'ai pas menti sur les sujets que je ne connaissais pas. Comme le conseillait la vidéo sur youtube j'ai fait attention de ne pas jouer avec mes mains ou avec mes cheveux.

Au sortir de là, j'étais plutôt contente de ma prestation et avais un bon pressentiment. J'espère donc que mon prochain article sera un guide de survie pour gérer un contrat pro, une formation prenante, un projet tuteuré, un mémoire, et une vie sociale !

Marion Boistel

Pour de plus amples informations sur les conditions d'accès au contrat pro :

Pour regarder des vidéos rigolotes mais tout de même instructives sur la manière de préparer un entretien :

https://www.youtube.com/watch?v=AYtAhi-YE9U

#contrat pro.

#préparation

#entretien

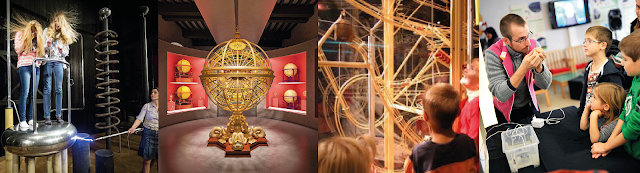

"Ils savent que c'est leur espace"

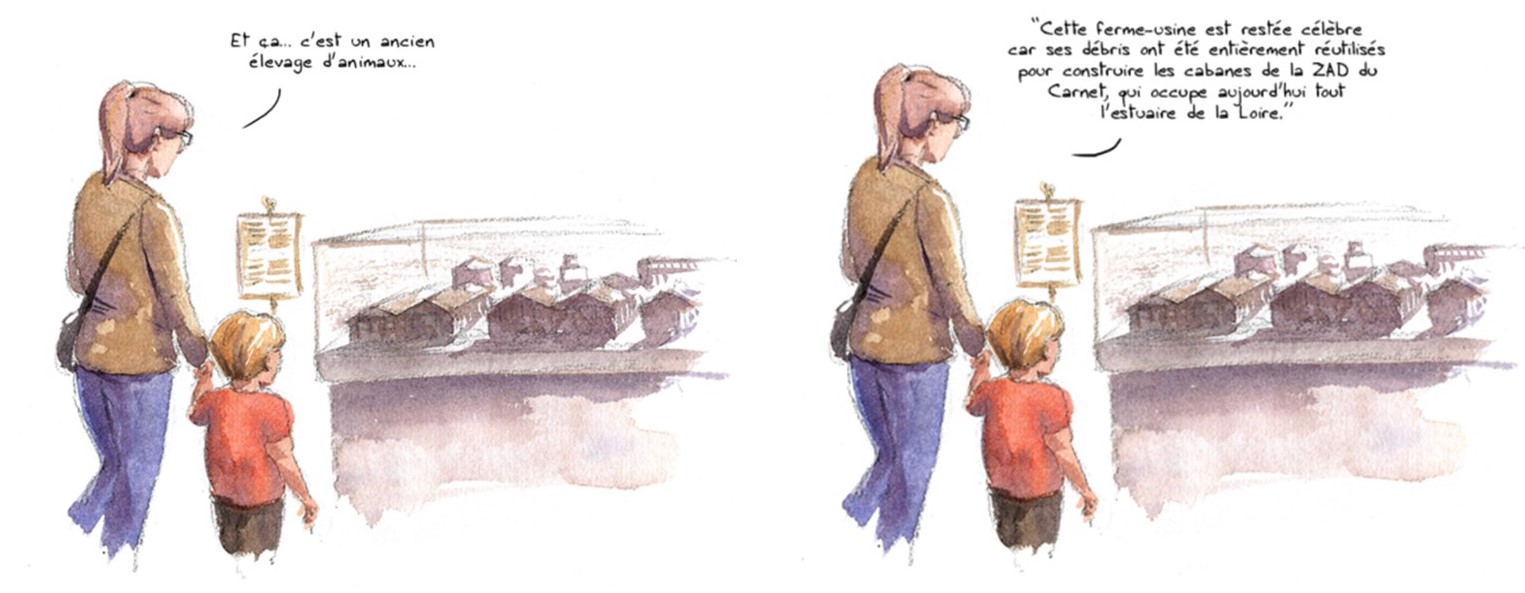

Le 26 mars 2015 s’est tenu à la Cité des Sciences un séminaire de muséologie : « Quoi de neuf du côté des enfants ? » L’intervention de Valérie Thieffry, responsable du service Politique des publics et actions éducatives au Museum d’histoire naturelle de Lille portait sur l’exposition imaginée à partir du livre « De la petite Taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête… ». Cette exposition permet aux enfants d’appréhender seuls le propos et met à leur disposition un espace de lecture. Durant son intervention ValérieThieffry a dit cette petite phrase qui a fait tilt : « C’est une exposition dans laquelle les enfants reviennent car ils savent que c’est leur espace. »

De la petite Taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête… © Lire au havre

Qu’est-ce qui fait qu’une exposition, qu’une muséographie, qu’une scénographie, nous font ressentir que c’est notre espace ? Qu’est-ce qui peut ainsi donner envie au visiteur de retourner dans un musée ou une exposition simplement parce qu’il s’y sent bien ? Sans doute que cela varie selon chacun, question de luminosité, d’agencement des salles, de présence de fenêtres ou d’assises, d’espace entre les différents éléments …

Il y a quelques mois, j’ai visité un musée et je me suis dit que je m’y sentais bien… Après avoir visité un grand nombre d’expositions, après avoir arpenté plusieurs musées, où j’aime me rendre pour le plaisir, c’est celui-ci qui m’a réellement frappée, où je me suis dit : « C’est mon espace ».

Ce musée se trouve en Bretagne, c’est le Musée des Beaux-arts de Quimper.

Façade du Musée des Beaux-arts de Quimper© Musée des Beaux-arts de Quimper

On reproche souvent aux musées des Beaux-arts de n’être pensés que pour les œuvres et en aucun cas pour le visiteur. Mais ici les deux ont leur place, ce n’est pas qu’un lieu de conservation, c’est un lieu de diffusion, d’éducation et de délectation.

C’est un musée à l’architecture multiple : de la pierre, des bois de teintes variées, des espaces modernes, d’autres anciens, du gris, du blanc, ocre… Contre toute attente, cette diversité n’empêche pas la création d’un espace unifié dans lequel œuvres et visiteurs se sentent à l’aise. Des vues sur les différents espaces du musée ont été créées, laissant ainsi de larges perspectives et une approche globalisante de cette variété. De larges ouvertures viennent ponctuer le parcours de visite, permettant au visiteur de respirer, de faire le plein de luminosité avant d’entrer dans une salle moins éclairée pour des raisons de conservation préventive.

Plus que le confort du visiteur, le Musée des Beaux-arts de Quimper cherche à stimuler l’amateur d’art, à le questionner, quel que soit son âge. Des espaces sont ainsi dédiés durant le parcours pour que chacun puisse prendre le temps, prendre son temps, dans le musée, auprès des œuvres.

Dans les expositions temporaires il est possible de trouver des espaces de lecture, comme si l’exposition s’était construite autour d’un salon. Une table avec quelques ouvrages, quatre fauteuils, deux petites étagères : un mobilier qui s’intègre parfaitement à la scénographie en place. Le visiteur est invité à prendre un livre et s’installer confortablement à la lumière du jour. Ce type d’espace n’est pas unique dans le musée. Dans la salle Lemordant, une table et quatre sièges permettent aux familles de se retrouver confortablement, un peu comme à la maison.

Salle Lemordant au Musée des Beaux-arts de Quimper © Bretagne Musées

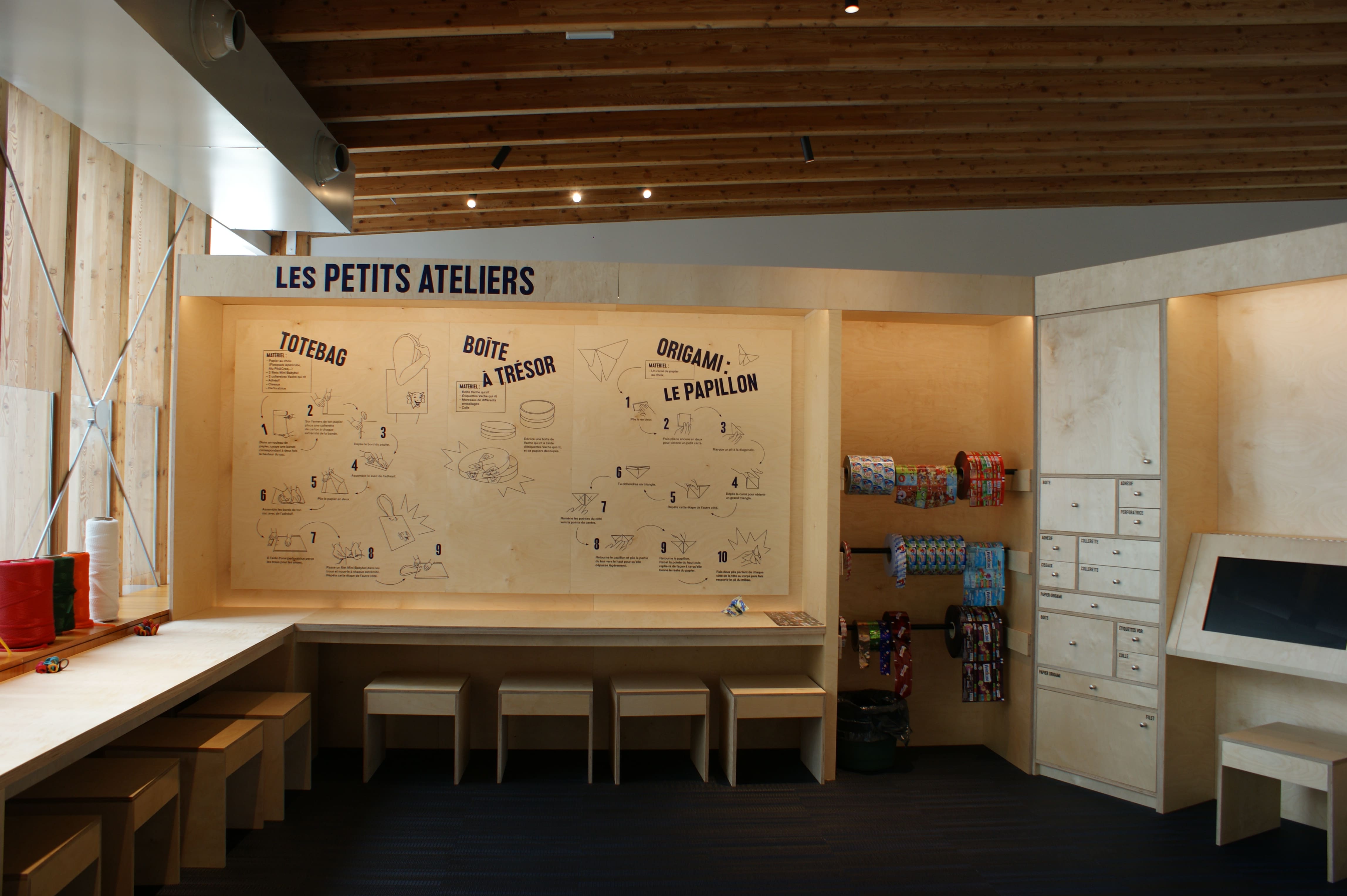

Tout au long du parcours permanent, le visiteur enfant trouve des points de médiation qui lui sont destinés : des jeux pour l’aider à regarder certains tableaux. Ainsi, même si les parents n’achètent pas le livret d’aide à la visite, le jeune visiteur est accompagné. Une salle entière lui est même réservée. Les expositions temporaires y trouvent leurs déclinaisons en manips et autres activités pour que l’enfant – et les adultes qui sont ravis de se prêter au jeu – puisse jouer à partir des œuvres qu’il a vues. Cela lui permet de repartir avec un souvenir s’il ne l’expose pas avec ceux des autres artistes venus avant lui.

Ce sont ces espaces de convivialité qui m’ont plu. Ce sont ces lieux destinés au repos, à la discussion, à la contemplation qui m’ont permis de rythmer ma visite et d’en profiter au maximum, sans culpabiliser de faire des pauses. Et je crois que ce sont aussi ces invitations qui m’ont permis d’avoir avec les personnes m’accompagnant des discussions riches sur les œuvres qui nous entouraient ou que nous avions croisées.

Et vous, quel est le musée qui vous offre votre espace ?

Aénora Le Belleguic-Chassagne

A consulter :

- http://mhn.lille.fr/cms/home/activites/La-petite-taupe

(Exposition jusqu’au 31 mai 2015)

# Beaux-arts

# Confort

# Visite

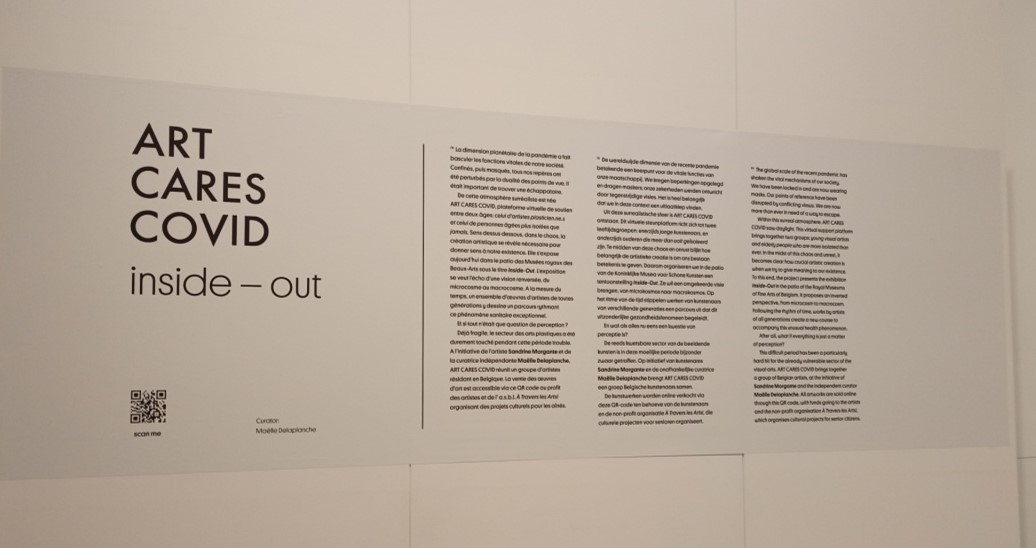

« Art Cares Covid – Inside out », une exposition qui bouscule le modèle classique des musées

Bannière « actualités » du site des MRBA, novembre 2020, affiche de l’exposition « Art Cares Covid – Inside out », © MRBA, 2020.

Des projets culturels au temps de la Covid-19

L’exposition « Art cares Covid, Inside-out » s’est développée dans un cadre particulier, celui d’une crise sanitaire. En Belgique et partout ailleurs, la création artistique contemporaine a été fortement touchée : fermeture des galeries, annulation ou suspension des expositions, visites d’ateliers annulées, etc. Le monde muséal a également été particulièrement touché, notamment par la fermeture des institutions culturelles et ce pendant de longs mois. C’est à partir de cette observation que l’exposition temporaire « Art cares Covid » a été conçue.

D’abord prévue du 2 octobre 2020 au 24 janvier 2021, puis prolongée jusqu’au 14 février 2021, elle a été présentée au sein des Musées Royaux des Beaux-arts de Bruxelles (MRBA). Plusieurs acteurs ont participé à l’élaboration de cette exposition : Maëlle Delaplanche, commissaire de l’exposition et co-créatrice d’« Art cares Covid », Sandrine Morgante, artiste et co-créatrice d’« Art cares Covid » ainsi que Gaëlle Dieu, exhibition coordinator des MRBA.

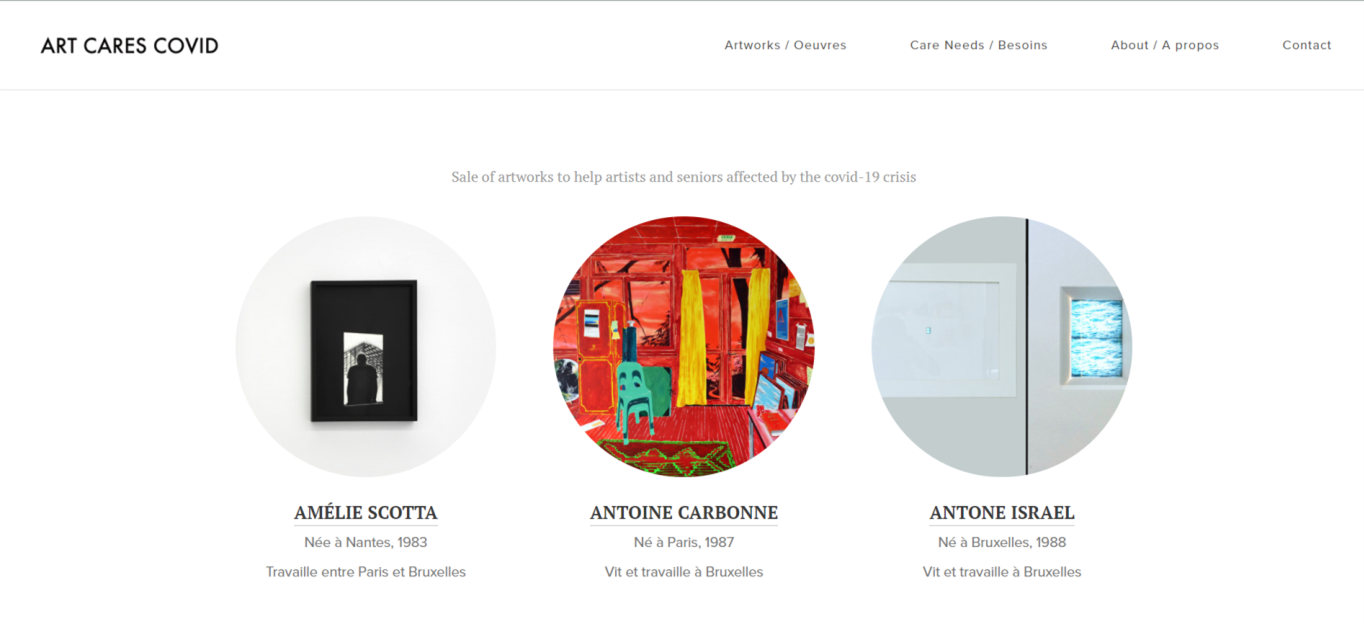

Présentons d’abord le projet « Art cares Covid », une plateforme numérique élaborée par M. Delaplanche et S. Morgante. Celle-ci consiste à offrir une galerie numérique à différents artistes sélectionnés par les deux créatrices : des artistes belges ou résidants belges actuellement peu connus dans le domaine de la création artistique (Samuel Coine, Laure Forêt, Selçuk Multu ou encore Catherine Warmoes). La plateforme permet de leur donner de la visibilité et de vendre leurs œuvres en ligne. Elle a été pensée en association avec l’ASBL « A travers les Arts ! » qui se donne pour objectif d’aller contre l’isolement des séniors en leur donnant accès à la culture. « Art cares Covid » soutient donc cette association par un système de don lors de chaque achat d’une œuvre sur la plateforme (60% revient à l’artiste et 40% à l’association). Ces dons sont ensuite utilisés par l’ASBL pour des projets comme l’organisation d’animations artistiques près des maisons de repos. Le projet global souhaite fédérer des artistes émergeants à travers les arts, de vendre leurs œuvres tout en aidant les séniors isolés.

Site internet « Art cares Covid », exposition numérique présentant les artistes, novembre 2020 © M. DELAPLANCHE, 2020.

Art Cares Covid est alors, dans un premier temps, une galerie-« exposition » virtuelle d’artistes. A partir d’une œuvre phare de l’artiste, vous pouviez naviguer pour voir l’ensemble de ces œuvres, avoir accès à son site, comprendre sa démarche, etc. Le conservateur des œuvres contemporaines des MRBA, P-Y. Desaive, a été touché par ce projet et par la galerie virtuelle que proposait M. Delaplanche. Il lui a proposé de créer une exposition réelle à partir de cette galerie numérique. Une occasion pour le musée de s’ouvrir au contemporain, qui, depuis quelques années cherche à exposer ce type de collections, alors très peu présentes depuis la création du musée en 1801. Cette exposition permet également d’offrir une visibilité à une initiative sociale et artistique. Le conservateur a ainsi donné carte blanche à la commissaire M. Delaplanche pour l'exposition, en matière de scénographie et de muséographie pour l’exposition « Art cares Covid, Inside-out ».

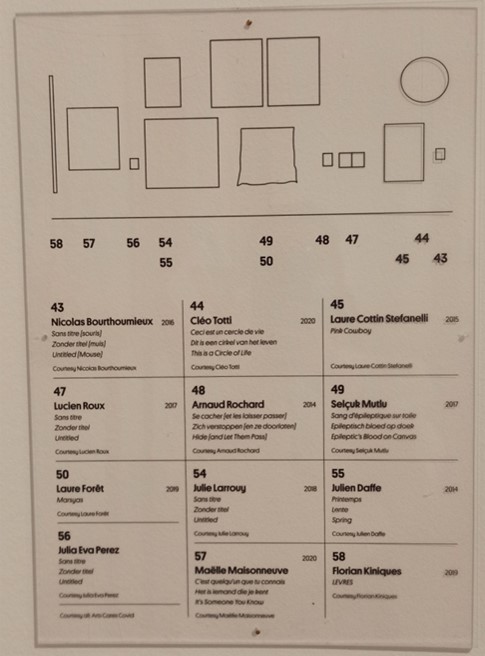

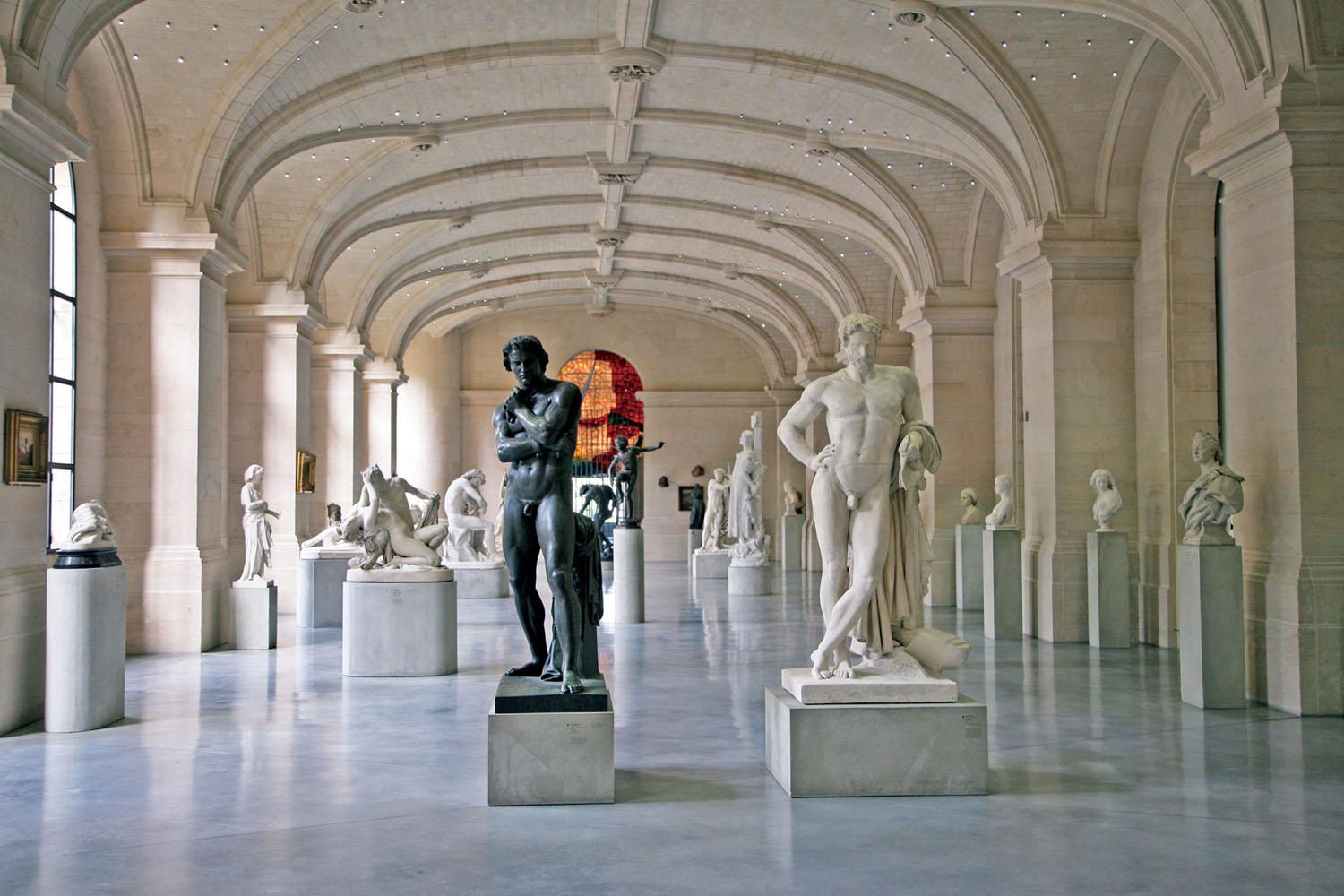

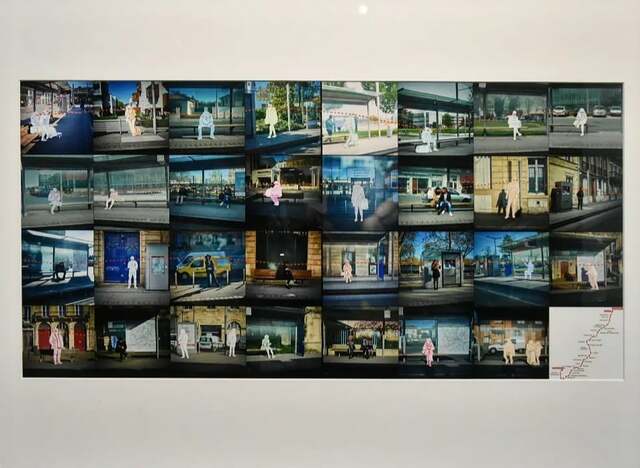

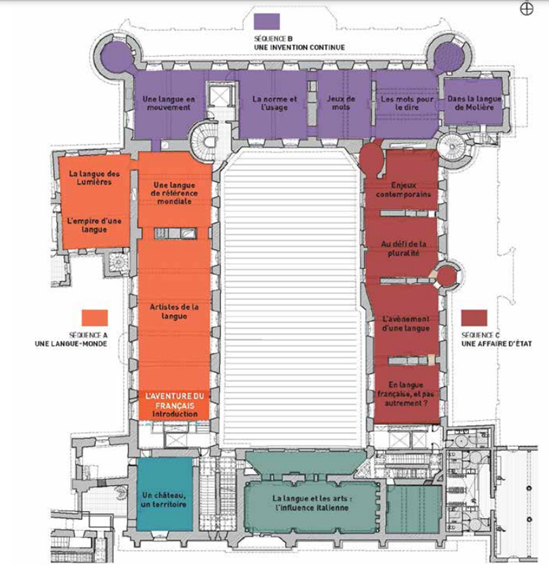

Une exposition temporaire, du numérique au réel

« Art cares Covid, Inside-out » est une exposition dite « focus » mettant en avant 41 artistes belges à travers 72 œuvres. Le but premier est de « concrétiser » physiquement une exposition numérique. C’est un processus très intéressant puisque nous avons vu durant cette crise sanitaire comment les expositions et les musées se sont numérisés (visite d’exposition en vidéos, podcasts sur les œuvres, ateliers de médiation à faire à la maison, etc.) pour donner accès à la culture « à domicile » alors que cette exposition fait le chemin inverse : un projet numérique prend forme physiquement dans une institution muséale. L’exposition prend place dans le patio 0 des MRBAB, une pièce carrée avec en son centre une salle circulaire. Quatre îlots d’exposition ont été mis en place et présentent des œuvres choisies autour du thème que souhaitait aborder M. Delaplanche : la création artistique contemporaine au temps du Covid-19. Elle a demandé à chaque artiste participant de composer une œuvre de grandes dimensions et une œuvre de petites dimensions en accord avec la thématique : microcosme et macrocosme. Ainsi, dans un même espace les œuvres dialoguent ensemble par un jeu d’échelle : Stéphanie Roland propose une sculpture imposante en plexiglas nommée Méta-église (2016) alors que Joao Freitas élabore une petite sculpture de papier, Untitled réalisée pendant une résidence italienne. Les publics peuvent se déplacer d’expôt en expôt au sein de chaque îlot thématique, l’espace est très aéré et reprend les codes habituels du « white-cube ».

Texte mural, introduction de l’exposition, en trois langues, titre et nom de la commissaire © M. MAINE, 2020.

L’exposition présente une variété d’œuvres en rapport avec l’actualité sanitaire et aborde plus précisément les différentes phases ressenties par chacun durant le confinement, conséquence directe de cette pandémie. Le sujet choisi permet de parler des sentiments d’enfermement puis de délivrance, les tâches répétitives accomplies, le repli sur soi, etc. Dans un second temps, le but est de montrer comment la création artistique actuelle, dans sa diversité (supports, matériaux, aspects), peut donner une image de nos sentiments dans une situation complexe internationale de confinement. Sont donc mis en scène la création artistique d’artistes méconnus belges, le confinement et ses conséquences sur nos perceptions (temps, espace) et sur le monde artistique, les repères habituels de la vie quotidienne perturbée, l’art contemporain face à un sujet de société, le rapport microcosme/macrocosme, etc. Les objets exposés sont quant à eux, tous des œuvres dédiées à la vente, ils appartiennent aux artistes qui en détiennent les droits jusqu’à leur vente. Les MRBA ont fait le choix d’exposer des œuvres d’art ayant un but lucratif dans une institution où l’inaliénabilité des œuvres est de mise. Ce parti pris audacieux répond à la volonté du musée de s’ouvrir au contemporain mais pose de réelles questions sur le statut de ces œuvres. Assurance, régie, muséographie et accrochage, toutes ces actions en sont nécessairement touchées : l’artiste étant propriétaire de son œuvre, il a fallu de la pédagogie et de nombreux échanges pour que cette exposition ouvre aux publics.

Premier îlot de l’exposition © M. MAINE, 2020.

Salle circulaire, pièce dédiée aux projections, © M. MAINE, 2020.

De la galerie au musée, accrochage et muséographie

Cette exposition se démarque par son originalité : exposer des œuvres d’artistes originellement dédiées au marché de l’art dans une institution muséale publique peu axée sur le contemporain. Ce fait a d’ailleurs beaucoup d’influence sur la scénographie, sur les outils de médiation et notamment sur l’absence de cartels explicatifs ou de textes de murs thématiques. Par son type d’accrochage, l’exposition dans sa forme s’approche d’une galerie. Cela a une conséquence directe sur les publics visés : l’exposition s’adresse principalement à un public de galerie ou habitué à l’art contemporain. Le manque d’explications (textes, cartels) et l’absence d’outils de médiation rendent assez complexe la compréhension du propos de l’exposition durant la visite. Les différents sentiments ressentis durant le confinement n’étant pas indiqués, les publics non habitués ou les publics jeunes auront du mal à les déceler.

Cartel de l’exposition, quatrième îlot, © M. MAINE, 2020.

Pour autant, l’accrochage qui se fait à la fois sur une association chromatique et sur une diversité des supports offre aux publics un large aperçu de l’étendue de la création artistique contemporaine. Ce parcours de visite permet ainsi d’appréhender différents matériaux, médias, dimensions et sujets ; on comprend donc le caractère personnel de chaque œuvre. En sachant que le propos de l’exposition s’organise autour du vécu du confinement, on comprend mieux la relation entre l’individu et l’objet : émotions, contemplation, sensation, ressenti.

Quatrième îlot de l’exposition, © MRBAB, Bruxelles, Odile Keromnes, 2020.

Cette exposition donne de réelles pistes de recherche muséologiques comme la place de l’art contemporain dédié au marché de l’art dans un musée public, les compromis entre la volonté des artistes et les normes muséales ou encore l’implication d’une exposition dans des sujets d’actualité. Dans un contexte complexe pour les institutions culturelles comme pour les créateurs, de tels projets peuvent réellement faire la différence notamment en donnant une visibilité aux artistes et en proposant une nouvelle façon d’exposer les œuvres pour les publics. Cette exposition permet également aux MRBA de s’impliquer dans l’art contemporain, le tout dans un but associatif pour aider les séniors isolés. « Art cares Covid, Inside-out » bouscule quelque peu le modèle classique des musées en lui donnant de nouvelles fonctions et de nouvelles missions.

MAINE Marion.

Merci à Gaëlle Dieu et Maëlle Delaplanche d’avoir accompagné la rédaction de cet article.

Pour aller plus loin :

- ART BASEL, « The Impact of Covid-19 on the art market », vidéo YouTube, publiée le 21.05.2020.

- R. AZIMI, « Art contemporain : face au Covid-19, le virage numérique des galeries africaines », Le Monde, 19 janvier 2021.

- M. DELAPLANCHE, Site internet « Art cares Covid », lancé en 2020

.

#artcontemporain #bruxelles #galerie

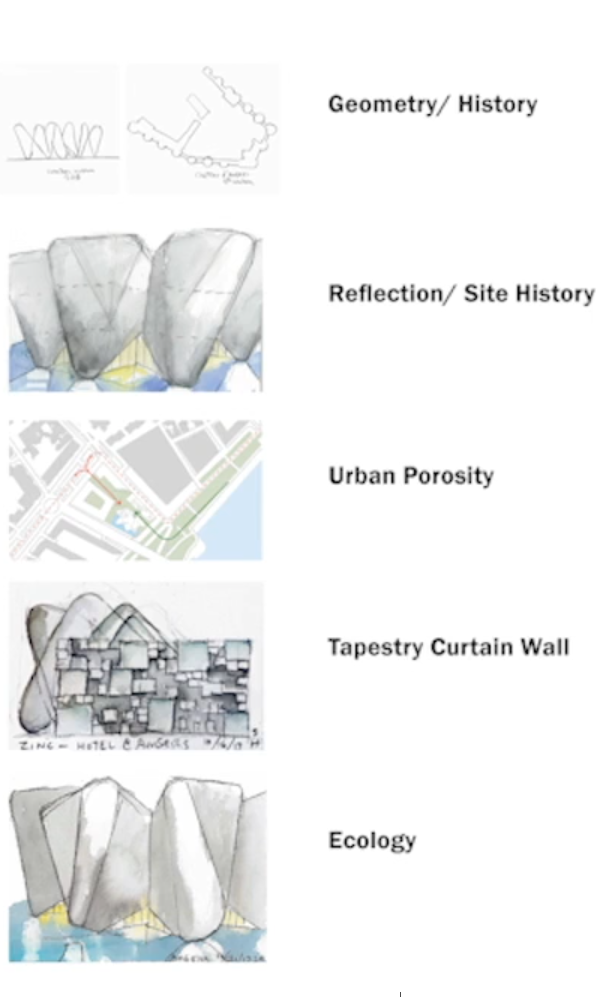

Accro(c) au futur musée des collectionneurs d'Angers?

Vue panoramique du projet sur le Front de Maine, le quartier du musée des collectionneurs. compagnie Phalsbourg. source: ImagineAngers

« Rappelez-vous le Centre Pompidou »

Cette remarque faite à des visiteurs de la foire d’exposition sur le stand des lauréats du projet imagine Angers eut le don de me faire sortir les crocs. Et non, ce n’est pas seulement un mauvais jeu de mots sur l’apparence architecturale imaginée par Steven Holl et Franklin Azzi du musée des collectionneurs, que certains appellent déjà les dents. Car en mauvaise journaliste que je suis c’est bien évidemment un véritable dialogue de sourds avec les « médiatrices du projet » post scriptumque j’ai mené, tout en perdant mon calme. Il faut dire que citer Jean-Jacques Aillagon ancien ministre de la culture et de la communication sous le gouvernement Raffarin, aujourd’hui conseiller de la Compagnie Phalsbourg, était le faux pas que j’attendais. Pourquoi tant d’effusions?

Tout d’abord parce qu’entonner le couplet de la « réussite architecturale » d’un centre culturel pluridisciplinaire aujourd’hui éminent dans le paysage français (et parisien) ne permet en aucun cas de justifier les nouveaux projets architecturaux d’équipements culturels qui interpellent le public. En effet le cas de l’édifice qui comprend le musée national d’art moderne et contemporain est unique.

Bien qu’évidemment si l’on se fait l’avocat du diable des points communs peuvent être établis :

- Un concours architectural novateur.

- Un bâtiment pluriel

- Et surtout une volonté similaire à celle du président Pompidou qui avait l’ambition de « doter Paris d’un ensemble architectural et urbain qui marque notre époque ».

ci il s’agit davantage de marquer un territoire. Stephan Holl l’explique de cette manière dans une vidéo réalisée avant que le jury ne statue sur les différents projets :« Nous sommes convaincus que le site front de Maine pourra accueillir un équipement grandiose et iconique participant au rayonnement d’Angers tant en Europe qu’à l’international »[5].

Enfin bien sûr l’apparence du Centre George Pompidou fut qualifiée dès la présentation des architectes Renzo Piano Gianfranco Franchini et Richard Rogers (dont le projet a été retenu en 1971) par « tous les sobriquets. « Pompidoleum», «Hangar de l'art» ou «Raffinerie culturelle» sont quelques-uns des noms d'oiseaux dont le bâtiment est affublé. »[6]

Mais, tout d’abord, nous sommes loin de cette ampleur en termes de rejet[7] et de créativité pour qualifier le projet de la compagnie Phalsbourg. Ensuite, bien évidemment, la logique et la facilité nous poussent à rejeter l’aspect visuel du bâtiment. La nouveauté effraie certains autant qu’elle peut en fasciner d’autres. Toutefois, est-ce pour autant la peine d’évoquer le modèle du Centre George Pompidou pour stopper toute réaction un tantinet négative sur l’apparence prévue pour le front de Maine ?

N’oublions pas non plus le rôle de l'architecte des Bâtiments de France, Gabriel Turquet de Beauregard qui veille à la bonne insertion des constructions neuves aux abords des monuments protégés. Dans le cas présent « il se montre plus réservé. Il ne voulait pas de concurrence avec le château. Selon lui, les dessins de Steven Holl ne sont pas encore définitifs et restent « à préciser », les teintes et les formes notamment. »[8]

Pour ma part je n’ai rien contre ces incisives géantes !

Et pourtant pour me convaincre de l’intérêt du musée des collectionneurs, il me faudra bien au moins un texte de Jean d’Ormesson ! Je fais allusion à son éditorial du 31 janvier 1977 dans Le Figaro où il transcrit ce fameux état d’esprit collectif au sujet du Centre Pompidou : « C’est atroce. On dirait une usine, un paquebot, une raffinerie. Une espèce d'écorché monstrueux et multicolore, avec ses tripes à l’air » avant d’en faire son plaidoyer[9].

Si l’on se propose de faire l’inverse, nous débuterions par un « c’est étonnant ! On dirait une belle roche immaculée, un jeu d’osselet monumental, une famille d’icebergs. Une espèce de monolithe lisse et blanc, avec ses reflets miroitants. ». Puis nous saluerions le cheminement de pensée des créateurs basée sur le château d’Angers, et la tapisserie de l’Apocalypse qui se trouve en face, c’est donc une structure à la fois complètement différente de son environnement tout en étant complémentaire.

A la clef, 5 grands concepts que voici en image :

A mon sens on peut admirer le travail d’un architecte de la même manière qu’une œuvre d’art, sans parler de son utilité. Néanmoins, utilité il y a, à qui s’adresse cette offre du futur front de Maine ?

Des nouveaux logements et services pour la Doutre, ce quartier d’Angers qui était très populaire jusque dans les années 80, est aujourd’hui très prisé notamment pour le cachet des vieilles maisons et le calme qui y règne. Ces 145 logements participeront à la gentrification de cette zone urbaine en offrant des logements modernes avec un tout autre cachet.

Vue d'intérieur d'un logement, source site Imagine Angers

L’hôtel 4* étoiles à vocation touristique ajoute une couche supplémentaire de luxe au projet. Certes le complexe architectural propose ses espaces de co-working ce qui apporte l’aspect chaleureux et inclusif à ce projet urbain. En dépit d’un travail conduit pour dédier cet espace au domaine artistique via une recherche des besoins sur le site internet myprofileart qui regroupe 900 artistes angevins, les futurs habitants sont supposés être de jeunes actifs, start-uppers….

S’il faut développer une offre sur le territoire angevin pour cette catégorie de population, on peut néanmoins regretter que le projet n’intègre pas plus de mixité sociale. Certaines interventions de la conférence publiques font écho : une dame souleva, une phrase émise par Phillipe Journo[10] directeur et seul actionnaire de la Compagnie de Phalsbourg, sur le sentiment de réussite qu’auront les futurs habitants de cette résidence du quartier des collectionneurs. Qu’il réponde qu’il ne pensait pas à polémiquer avec cette formulation mais juste à présenter leur philosophie ne satisfait pas. S’il expliqua penser aux gens, sans être hors sol mais bien ancré dans la vraie vie, son interlocutrice répliqua que la vraie vie ce n’est pas que la consommation et habiter dans des appartements luxueux. A cela, il acquiesça, le modérateur en profita pour introduire : « d’où le musée ».

Cette inconnue de la conférence se dit sceptique : « Qu’est-ce qu’un musée des collectionneurs ? ». Effectivement, ce concept est à interroger. En voici sa description officielle[11] :« ce musée unique au monde sera dédié aux collectionneurs qui pourront exposer au grand public leurs œuvres inestimables accumulées pendant leur vie. ».

Tout est dit. Cet équipement servira davantage les collectionneurs et sans doute par la même occasion leurs égos. De cette manière, ils auront peut-être le sentiment d’avoir réussi ou d’être philanthropes en exposant aux publics démunis de « l’art » leurs patrimoines. Et puis quel grand public espère-t-on ? L’accessibilité n’est ici qu’un mirage. Il semble évident que les publics que l’on retrouvera dans cet espace « White cube » ne sera guère différents de ceux avides de l’offre culturelle, voir ceux qui collectionnent des œuvres d’arts. De plus si l’on se fie à la définition du musée de l’ICOM et à celle de la loi musée 2002[12], l’utilisation du terme musée est ici un abus de langage. Ce modèle se rapproche en effet plus du Centre d’art, puisqu’il n’y aura aucune collection propre à l’établissement. Le fonctionnement de ce système d’exposition reste d’ailleurs très obscur. Un comité scientifique semble avoir pris forme autour de la personne de Jean-Jacques Aillagon. D’après la presse, il aurait même l’idée d’appeler la 1ere exposition : « Apocalypse Now » en hommage à la tapisserie conservée au Chateau et au film de F. F. Coppola.

Ce projet, P. Journo souhaite qu’il comble le problème que très peu d’individus sont en mesure de se créer un musée pour montrer leur passion. Selon une élue angevine[13] un doute existe quant à la possibilité d’exposer en étant un collectionneur local. La stature de l’ancien ministre, féru d’art contemporain[14] n’engage pas dans cette direction.

Le projet de société Phalsbourg pour le musée des collectionneurs à Angers

Finalement ce système d’exposition qui promet des œuvres venant du monde « dentier »[15]servira plus à installer Angers comme destination d’un certain type de tourisme basé sur le star-system grâce à la renommée des architectes et des possibles œuvres que l’on y trouvera. Par ailleurs, l’idée que Angers soit la 1ère ville d’un possible « réseau mondial de musées des Collectionneurs. » n’a pu que séduire les personnes en charge de sélectionner les lauréats de Imagine Angers.

Sur ce point, M. Béchu maire de la ville, explique « on n’a pas signé un permis de construire, on a adhéré à une vision ». A cette même conférence, peu de temps avant, P. Journo expliquait que le rayonnement d’une ville relevait d’un collectif, qui commence par les élus qui doivent donner la vision, et continue par les opérateurs privés qui doivent la réaliser.

Or, ce projet d’innovation urbaine en ce qui concerne la partie musée n’est pas issue d’une réflexion municipale sur sa politique culturelle ou touristique mais bien un effet d’opportunité, profitant de l’expertise d’un promoteur immobilier. Je ne critique pas la société Phalsbourg qui se voit développer un projet singulier dans un environnement qui lui semble cher. Je réagis à cette privatisation de l’offre muséal, où aucun projet scientifique et culturel n’est établi, où l’on ne sait pas quelle politique des publics sera menée, ni même les orientations scientifiques du futur musée.

Tout cela alors qu’une offre existe et que des effets de concurrence peuvent être en jeu. Ainsi le musée des beaux-arts a clôturé en mars 2018 l’exposition « Collectionner, un désir inachevé » qui présentait au public 5 collections particulières[16]. Le musée d’histoire naturelle a lui, besoin d’une rénovation des espaces. A l’inverse le musée Pincé a été complétement restauré, le chantier des collections est toujours en cours et l’on ne sait guère ce qui va advenir ensuite. Ajoutons qu’un Centre d’art contemporain pensé pour reconvertir la maison d’arrêt après sa fermeture était une des propositions électorales de C. Béchu. Sachant que le déménagement de la maison d’arrêt est retardé, est-ce que le musée des collectionneurs va prendre le pas sur cette ancienne ambition ?

En tant qu’étudiante je me prépare à m’insérer dans le monde professionnel de la culture. J’aimerais évidemment participer dans un futur aussi proche que possible à la construction d’un musée. Pourtant ce projet de musée des collectionneurs dans ma ville natale que certains voient comme une chance est très loin de mon idéal.

Il correspond à ce « retour du collectionneur » évoqué par A.Gob et N.Drouguet[17] , évolution à rebours (une limite nette existe entre musée et collection privé depuis la fin du XVIIIème siècle) pratiqué par de nombreux musées européens dont le Museo Carmen Thyssen Malaga. Le projet muséologique de ce musée a été élaboré par la directrice scientifique après l’ouverture du musée. Espérons que le musée des collectionneurs lui ne se cassera pas les dents lorsqu’il s’agira de mettre en place un projet muséologique cohérent. Même si cela semble mal parti, qui-sait, rendez-vous dans 10 ans comme le dit Phillipe Journo. Il s’agira peut-être des dents du bonheur de la Ville...

Julie Davasse

Post scriptum

Nous pouvons nuancer notre propos, la municipalité a en effet la capacité de faire force de proposition en matière d’équipement culturel. suite à la publication le 15 mai 2018, d’un article Le Courrier de l’Ouest:

« L'ancien restaurant universitaire de l'école des Beaux-arts, installé dans le jardin du musée, va devenir un espace municipal culturel. [...] Les lieux, désertés depuis juin 2015, ont été rachetés par la Ville qui compte faire une opération blanche en y relogeant plusieurs services (archives municipales, service d'art et d'histoire...) et en revendant certains bâtiments ainsi libérés. En plus des services de la ville, ce bâtiment des années cinquante accueillera des expositions permanentes et temporaires sur le patrimoine, une salle pour l'art contemporain et un espace de résidence d'artistes. ».

http://m.courrierdelouest.fr/actualite/angers-lancien-resto-universitaire-transforme-en-espace-culturel-15-05-2018-359545?utm_source=rss_co&utm_medium=rss&utm_campaign=co_maine-et-loire [1]https://www.la-croix.com/Debats/Ce-jour-la/31-janvier-1977-Centre-Pompidou-tant-decrie-inaugure-2017-01-29-1200820789

[2] http://imagine.angers.fr/

[3] Oups vous ne connaissiez pas tous les méandres du bâtiment ! Pour me faire pardonner je vous incite à regarder un dessin animé sur le sujet ici!

[4] Idem à 2 http://imagine.angers.fr/[5] Extrait du doublage français de l’architecte qui s’exprime en anglais

[6] Centre Pompidou : les trois points qui fâchaient lors de la création, Par Camille Lestienne Mis à jour le 23/01/2017 à 12:20 Publié le 20/01/2017 à 18:14 sur le figaro.fr Histoire. Consulté le 31/04/18. http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/20/26010-20170120ARTFIG00271-centre-pompidou-les-3-points-qui-fachaient.php[7] Pour aller plus loin dans la controverse sur le Centre George Pompidou http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/01/23/tv-l-histoire-controversee-du-centre-beaubourg_5067792_1655027.html[8] « A Angers, l’architecte Steven Holl défie Blanche de Castille » LE MONDE | 29.03.2018 à 08h49 • Mis à jour le 29.03.2018 à 09h18 | Par Yves Tréca-Durand (Angers, correspondant)

[9] Cet éditorial a été republié par le Figaro Histoire, à l’occasion de l’ouverture du Centre Pompidou à Malaga (Espagne). Par Sophie Guerrier Mis à jour le 02/04/2015 à 17:19 Publié le 27/03/2015 à 18:29. http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2015/03/27/26010-20150327ARTFIG00315-inauguration-du-centre-pompidou-paris-1977-malaga-2015.php[10] Également 62ème fortune française selon le classement challenges de 2017. Ce n’est pas nouveau pour la Compagnie et lui-même de se lancer dans des projets artistiques et culturels. Il est effectivement propriétaire du théâtre Bobino, l’un des mécènes de l’Ecole Nationale des Beaux-arts de Paris (financement de la rénovation des façades de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, quai Malaquais à Paris et de leur mise en lumière), du Centre Pompidou Metz (soutien à diverses expositions) et de l’Opéra de Paris (co-financement de « 10 mois d’École et d’Opéra » et restauration de la Ceinture de Lumière). Source :http://www.club-innovation-culture.fr/angers-premier-musee-des-collectionneurs-monde/

[11] Issue du site Imagine Angers et présente dans les communications de l’entrepreneur et des architectes.

[12] Article 1er : « Est considérée comme musée, au sens de la présente loi, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public. »

[13] Rachel Capron élue de l’opposition interrogée par mes soins au téléphone sur le sujet.

[14] Il fut également à la tête du musée et domaine de Versailles, l’exposition Jeff Koons est par exemple de son initiative il collabore également avec d’autres musées et conseille F.Pinault pour la mise en place de sa fondation.

[15] Encore un jeu de mots pardonnez-moi

[16] Collections présentées : association PACA (Présence de l’art contemporain-Angers), collection Philippe Méaille, collection Fondation La Roche Jacquelin, collection Alain Le Provost, collection particulière.

[17] La Muséologie, histoire, développements, enjeux actuels. André Gob, Noémie Drouguet 4ème éditions Armand Colin, 2014

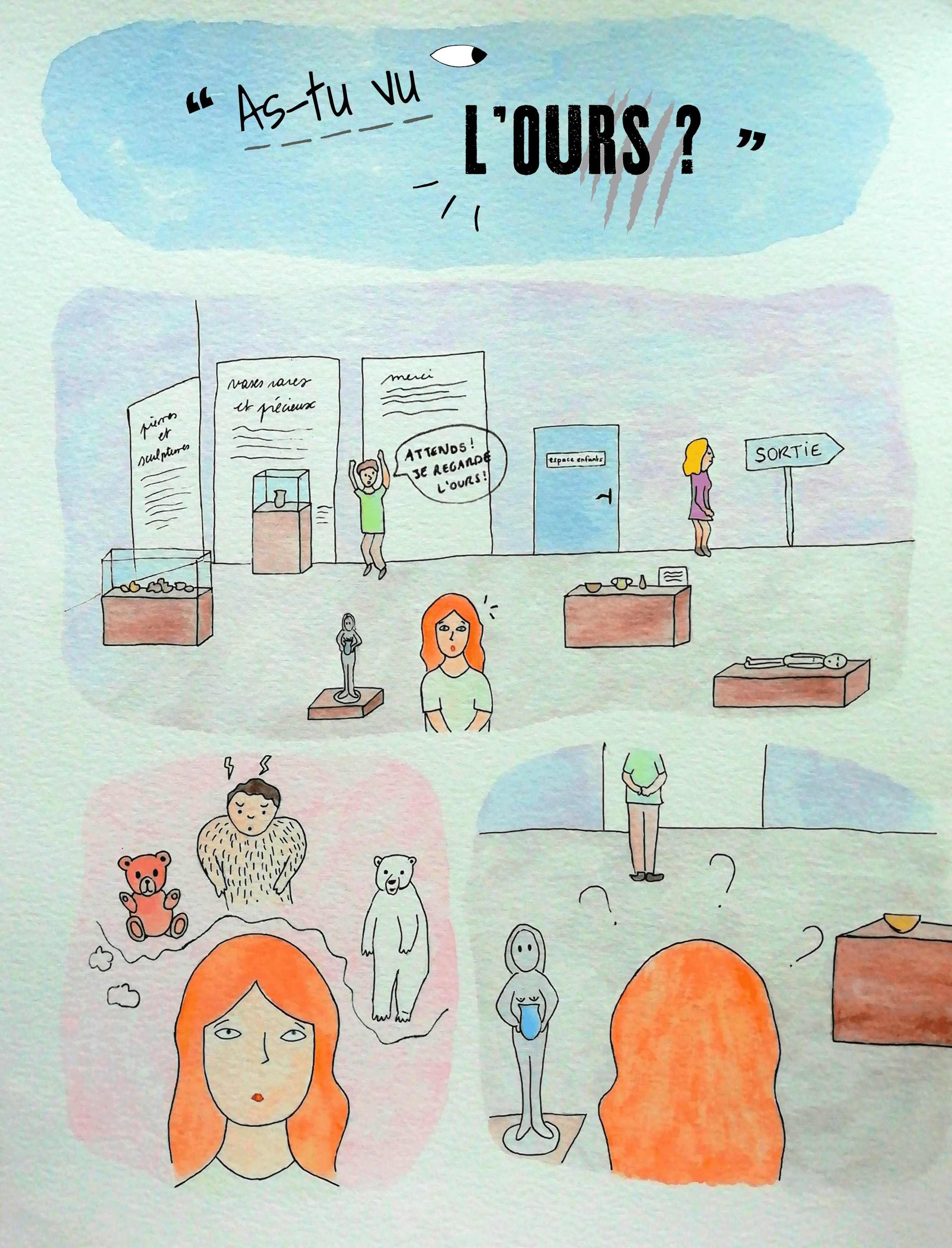

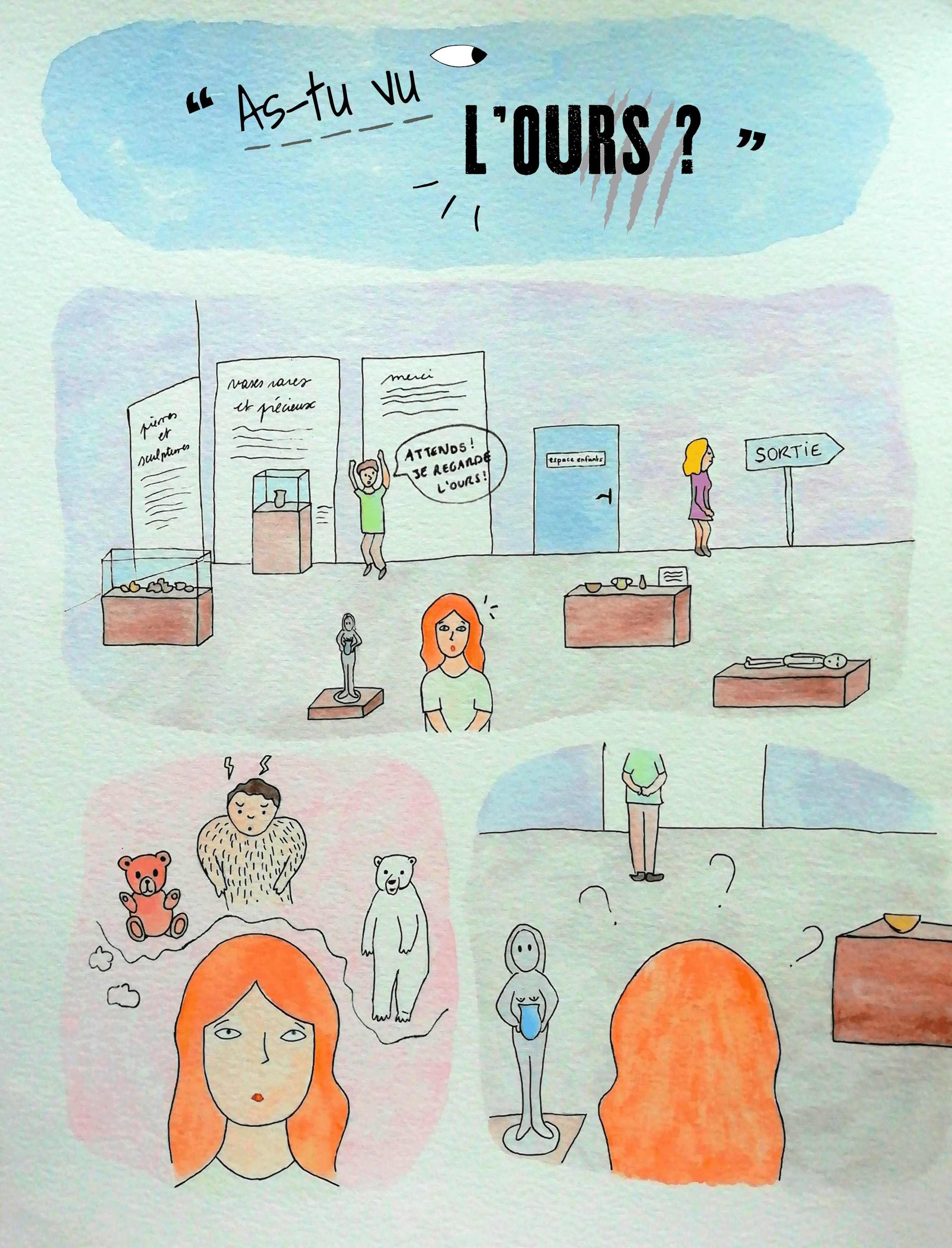

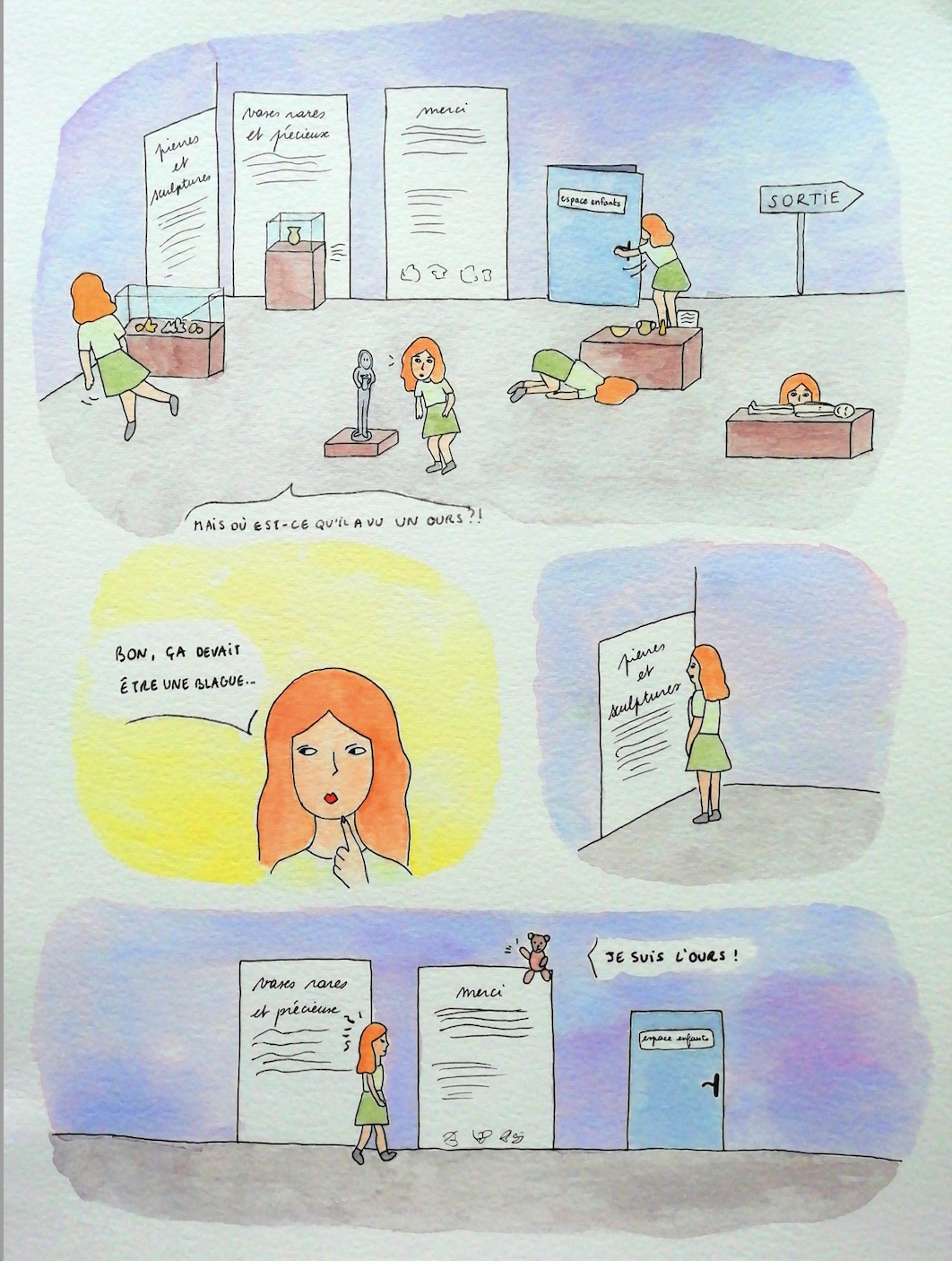

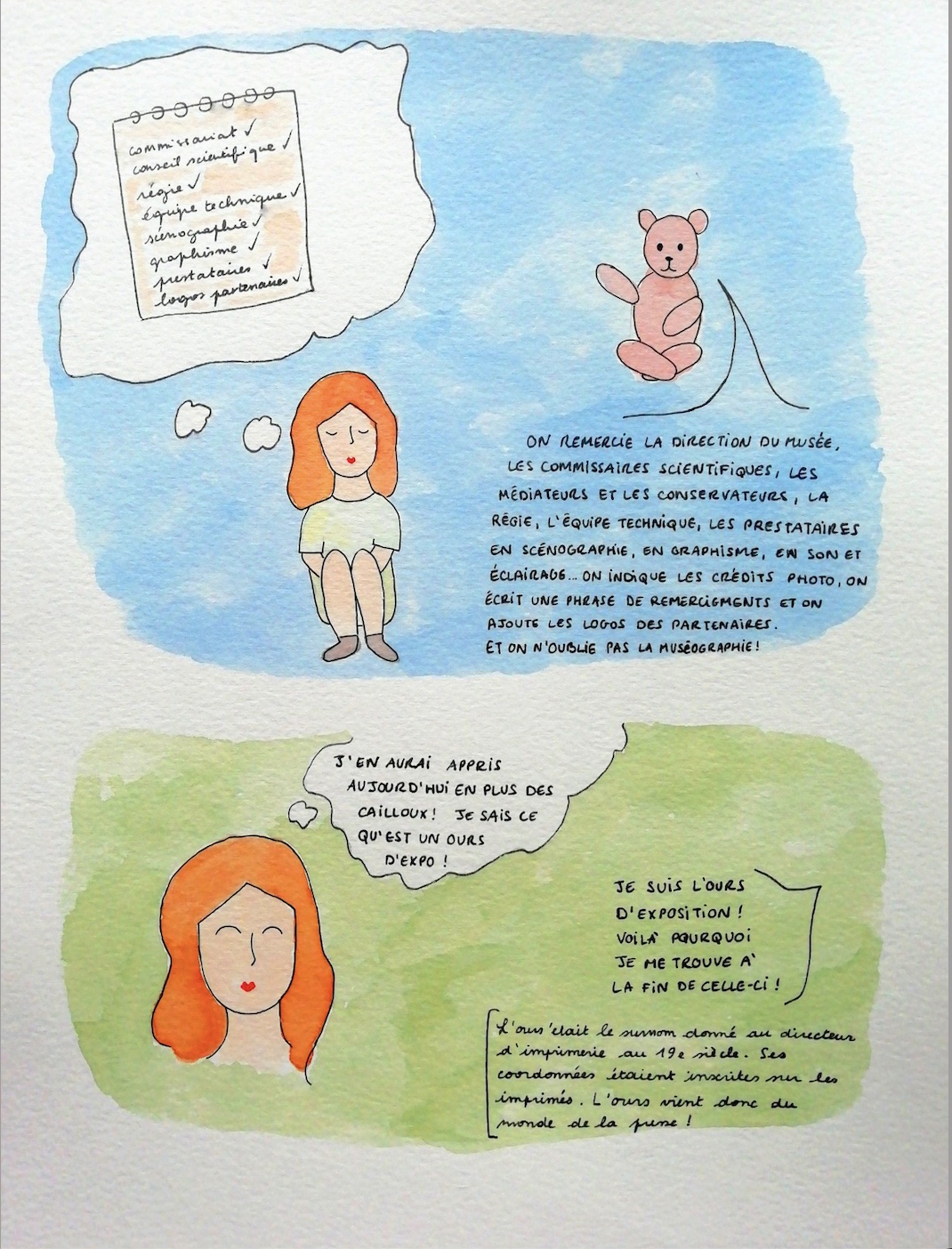

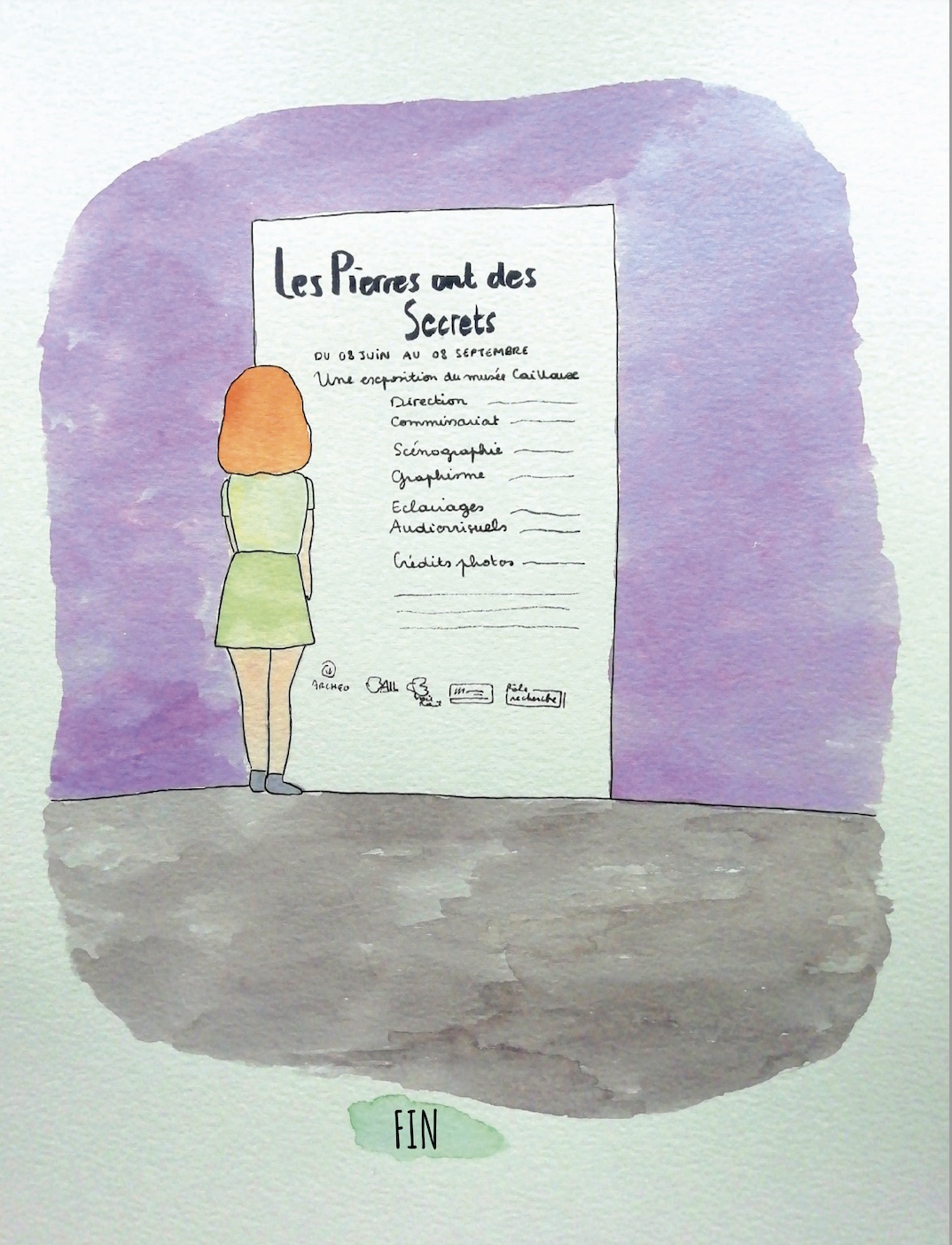

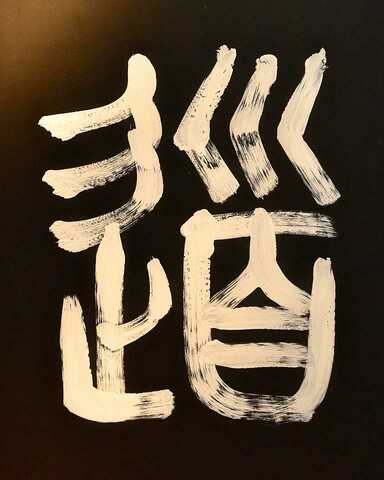

As-tu vu l'ours ?

- Grand mammifère plantigrade de la famille des Ursidés, à fourrure épaisse, le plus souvent carnivore.

- Fig. et fam. Homme solitaire, qui fuit la société. Un ours mal léché, un homme bourru, aux manières rudes.

- PRESSE. Fam. Liste des responsables d’un journal ou d’une revue, qui doit légalement figurer dans chaque numéro.

© Académie française, 2019

L.L

#oursdexposition

#remerciements

#museographie

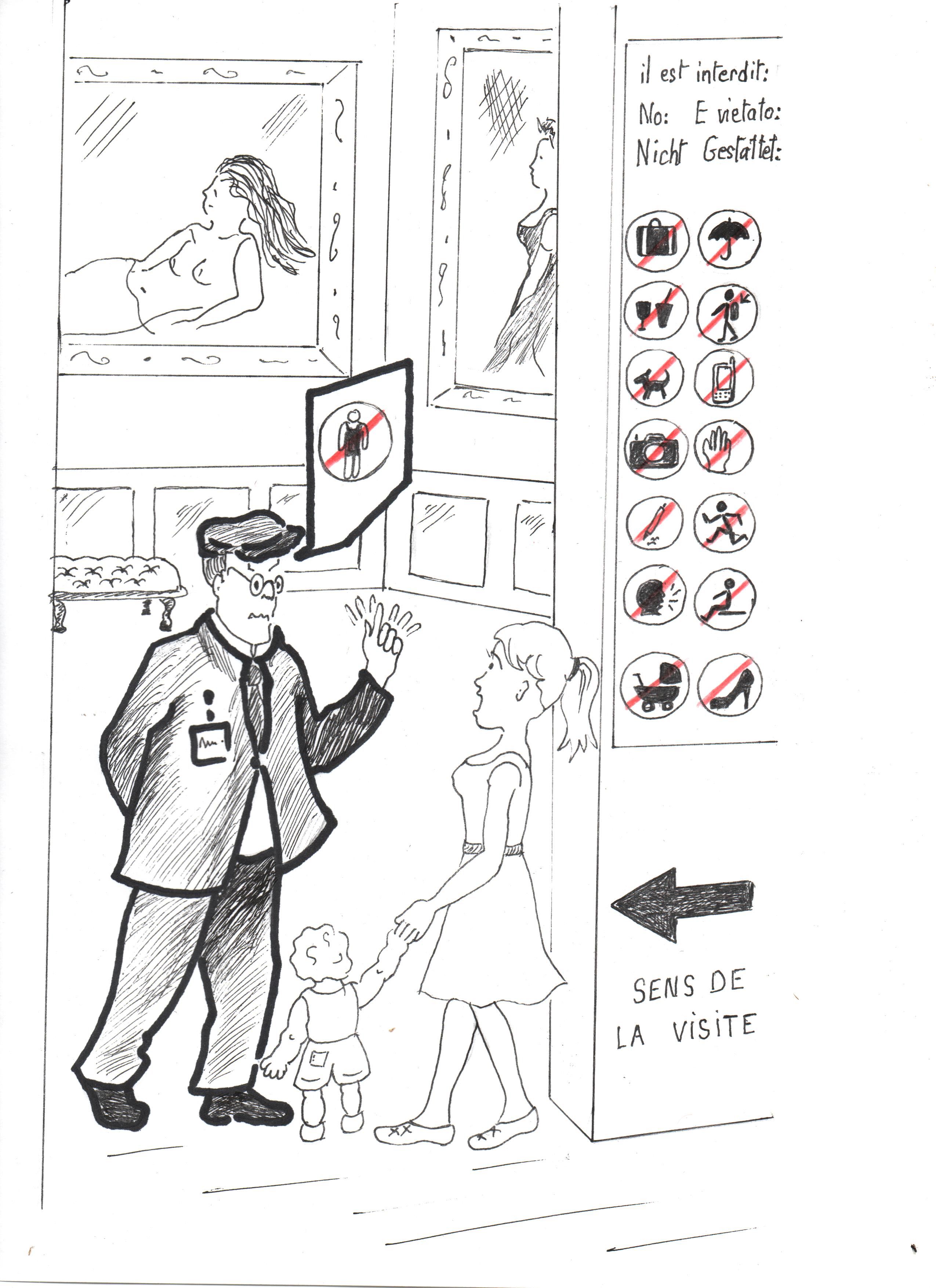

Bienvenue au musée ?

Cela fait longtemps que les politiques publiques œuvrent à la « démocratisation culturelle », mais que signifie la notion d’élargissement de l’accès aux musées ? Comment est-on accueilli en ces lieux et quels sentiments éprouvent les visiteurs inaccoutumés ? Le musée pour tous ? Un rêve bien difficile à réaliser.

Image d'intro : © Doriane Blin

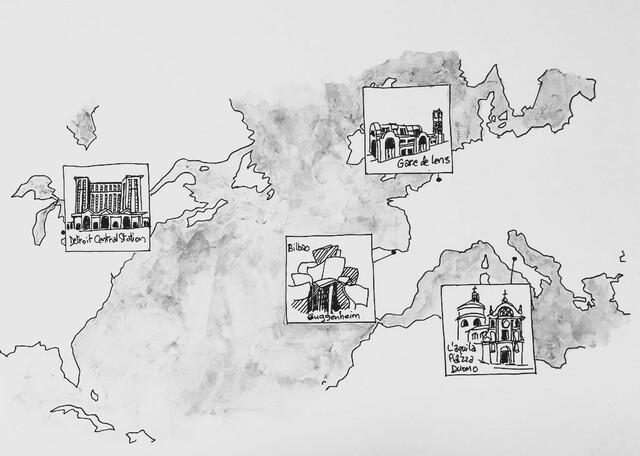

Délocaliser la culture et la rendre accessible à chacun, l’exemple du Louvre-Lens

Élargir l’accès des musées se traduit souvent par la notion de délocalisation. Si décentraliser les collections de la capitale sur un territoire provincial n’est pas nouveau, la création du Louvre-Lens en est un bon exemple contemporain. L’architecture, certes bien différente de celle du Louvre de Paris, lui emprunte pourtant l’idée d’ampleur (210 000 mètres carrés pour le Louvre-Paris contre 28 000 pour le Louvre-Lens, certes). Le bâtiment du Louvre-Paris est en U, celui du Louvre-Lens devient métaphore - vue du ciel - de la culture prenant son envol, déployant ses ailes et s’ouvrant aux publics. Par ailleurs, il est à noter que la Galerie du Temps, espace d’exposition permanent, ouvre ses portes gratuitement. Il importe de prendre en considération ce facteur : une mesure à saluer quand nous évoquons l’accès de chacun.

Cette structure décentralisée du Louvre-Paris pourrait offrir aux habitants du territoire un accès idéal à la culture, mais qu’en est-il vraiment ? Le lieu même d’implantation du site est sujet à controverses. En effet, son édification a engendré la destruction de l’ancienne salle des pendus, symbole fort de la culture minière. Il est donc légitime de s’interroger quant aux effets et à la réception d’un tel projet sur le territoire. Donner à lire, à voir, à contempler les grandes œuvres composant les collections de cette institution reste en soi une opportunité pour les Lensois mais ne doit, pour autant, abroger le patrimoine culturel local. Comment associer « culture pour tous » et « culture de tous » ? Accueillir cette antenne du Louvre à Lens a donc suscité diverses réactions : entre sentiment que l’on fait fi de la culture ouvrière et fierté d’héberger des collections emblématiques.

Enfin, le projet architectural avait pour vocation de permettre aux passants de traverser le bâtiment librement, ce dernier possédant trois entrées, toutes diamétralement opposées. Cette volonté de libre circulation semble utopique puisque l’instauration de dispositifs de contrôle à chaque porte du bâti dissuade le chaland. A tout le moins peut-il traverser le jardin, qui lui s’épanouit, après 10 cycles de saisons.

Faire ses premiers pas au musée

Si l’objectif initial est de permettre aux inaccoutumés de jouir des trésors artistiques des collections et les enjoindre à franchir les portes du musée, l’entrée même dans les lieux n’est pas une ode à l’ouverture ni synonyme d’accueil chaleureux. En arrivant, le visiteur peut ironiquement se demander s’il vient visiter un musée ou prendre un vol Paris-Tokyo. Après avoir déposé son sac sur le tapis, il faut passer sous les portiques de sécurité. Vert : le visiteur peut circuler. Rouge : il faut se soumettre à une fouille. Nous pénétrons enfin le lieu et allons acheter notre billet pour le présenter à l’entrée de l’exposition. Nous avons franchi toutes les étapes des contrôles de sécurité et avons le droit de déambuler à l’intérieur de l’espace de visite.

Photographie des portiques de sécurité à l’entrée « Loos-en-Gohelle » du Louvre-Lens © Mélanie Terrière

De tels dispositifs n’étaient pas présents il y a quelques années. Suite aux attentats de 2015 et 2016, des mesures préventives sont décidées par le gouvernement pour les administrations publiques. Ainsi, s’accentue le plan Vigipirate : les portiques de sécurité s’imposent à l'entrée de certains musées, sur décision préfectorale. La Voix du Nord évoque un renforcement des contrôles pour « les grands musées de la métropole » lilloise. Ce renforcement se traduit différemment selon les institutions : installations de portiques pour les uns, refus des bagages volumineux ou augmentation de la surveillance dans certaines zones du musée pour d’autres. Précisons cependant que la Piscine de Roubaix a fait appel à ces mesures peu avant l’ouverture de son exposition Camille Claudel, avant même les attentats.

L’article « Zoom métier : la sécurité dans les musées » (Emmanuel Decoupigny interrogé par Chloé M.) nous laisse entrevoir la complexité inhérente à la mise en place de ces dispositifs : « Cela a nécessité la réécriture du règlement de visite […]. Il a également été nécessaire de former [les agents] à ces procédures (comment accueillir un visiteur, comment lui demander d’ouvrir son sac, qu’a-t-on le droit de faire, de ne pas faire, où se limitent nos interventions…). Dès lors sont consultables, sur les sites internet de certains musées, les règles en vigueur telles que « tous les visiteurs feront l’objet d’un passage sous portique de sécurité, ou à défaut au magnétomètre. Le refus de se conformer à ces dispositions entraine l’interdiction d’accès et l’éviction immédiate du musée ».

Prenons en exemple quelques statistiques de fréquentation expliquant peut-être l’instauration de ces dispositifs dans certains musées des Hauts-de-France. En 2019, le Louvre-Lens comptabilisait plus de 500 000 visiteurs. Pour le Palais des Beaux-Arts de Lille et la Piscine de Roubaix, les chiffres avoisinaient les 300 000 entrées. Enfin, le nombre de visiteurs du LaM (musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut) s’élevait à 200 000. Ces institutions présentent toutes une fréquentation élevée.

Photographie des portiques de sécurité à l’entrée de la Piscine de Roubaix © Doriane Blin

Les interdits

Aller au musée peut être synonyme de plaisir, connaissances, détente, ennui, délectation... Chacun est libre de l’envisager différemment, mais l’expérience proposée répond à certaines règles de bienséance. Des ribambelles d’interdictions nous accueillent en ces lieux. L’article de Julien Baldacchino publié sur le site de France Inter en répertorie certaines assez loufoques, telles que « Ne pas porter ses affaires sur le bras », « Ne pas avoir de stylo », « Ne pas porter de chapeau », « Ne pas photographier l’extincteur » entre autres. Certaines semblent évidentes puisque répondent à des impératifs de conservation des œuvres et de respect des lieux publics. Pour d’autres, il est plus difficile de comprendre leur fondement. Seulement, les règles sont les règles.

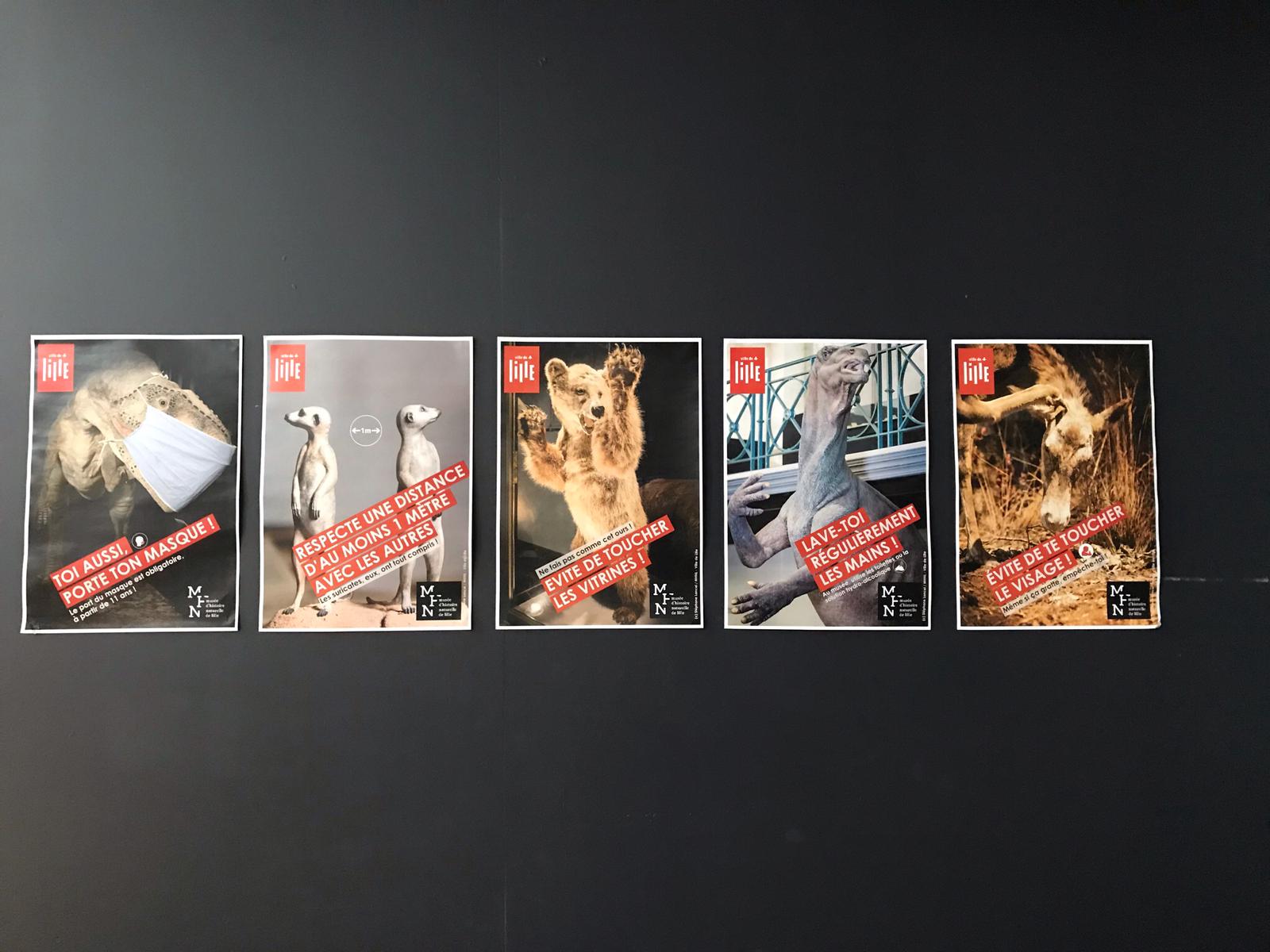

Les lignes bougent, doucement mais sûrement. A titre d’exemple, la photographie au musée a longtemps été décriée mais est désormais tolérée. Ensuite, certaines institutions usent d’humour pour informer des comportements inadéquats, comme placer un petit chardon sur les sièges afin de dissuader le visiteur de s’y asseoir. Preuve que des alternatives émergent… La façon d’énoncer les interdictions a donc son importance pour le ressenti du visiteur. Aussi, il est possible de prendre les règles à revers : plutôt afficher ce qui est autorisé au détriment de ce qui est prohibé.

Là où les devoirs des visiteurs de musée sont bien connus, leurs droits sont souvent bien plus invisibilisés voire « inexistants » (voir à ce sujet l’ouvrage de Bernard Hennebert, Les musées aiment-ils le public ?).

Illustration extraite de la première de couverture du livre de François Hennebert, Les musées aiment-ils le public ? © Couleurs livres

Une visite de musée est donc régie par des codes sociaux. Ces façons-de-faire convenues peuvent rapidement se transformer en contraintes et décourager certains de passer les portes des dites institutions. « Le visiteur nouveau apprend de la simple présence du visiteur expérimenté, il adapte son comportement, baisse la voix […]. » (Claude Fourteau, « Faire vivre la gratuité », La Lettre de l’Ocim, septembre-octobre 2015). Visiter un musée est donc bel et bien un apprentissage de normes tacites. Ne pas se conformer aux attentes implicites voire injonctions de bonne conduite peut mettre mal à l’aise le visiteur.

Dessin caricatural, Un musée, une découverte, une rencontre ! © Sandrine Porcher

« Nous apprenons à certains visiteurs à se comporter correctement dans un musée ; ce qui n'est effectivement pas forcément un acquis pour tout le monde, et c'est tout à fait normal. Le rapport d'une personne au musée ne se construit pas en quelques heures. » (Kristel Barriou interrogée par Olivier Soichot, « Nous régulons le rapport au musée », La Lettre de l’Ocim, janvier 2015).

Regard réprobateur du gardien ou des autres usagers du lieu, comment trouver sa place au musée si nous affichons un comportement trop peu normé ? Se départir de ces règles n’est pas chose aisée.

Entre accueil, médiation et surveillance

Sous le titre de « surveillant de musées » se cache souvent plusieurs réalités.

L’article « A l’ombre des musées : les agent.es vacataires », témoigne du vécu de deux agents. Leurs dires décrivent bien la figure complexe qu’ils incarnent au sein de ces institutions : « Du côté du public, très nombreux sur mon site, l’absence d’informations, la foule ou l’attente échauffaient les esprits. […] Pas facile d’expliquer à des personnes qu’elles ne peuvent rentrer […] : certaines sont juste déçues, d’autres s’emportent... ». Cet extrait montre combien il est difficile d’adopter l’attitude adéquate : entre règles, respect des jauges autorisées et accueil souriant, c’est un jeu d’équilibriste.

De même, les politiques tarifaires permettant un accueil élargi des publics n’est pas toujours la solution si l’on veut préserver l’expérience des visiteurs : « Dans le musée où j’ai travaillé, il pratiquait la gratuité les premiers dimanches du mois, cela attirait évidemment beaucoup de monde, engendrant, le plus souvent, quelques situations tendues. ». Dans leurs récits, sont aussi présents les missions de contrôle de sacs, de tickets et le regret concernant le manque de médiation : « De mon expérience, je pense que les gardien·nes de salle, les surveillant·es, … peuvent être une première ligne de médiation, souvent sous-estimée ».

Illustration extraite de l’article « Gratuité des musées et valeur perçue par les publics », D. Bourgeon-Renault, A. Gombault, M. Le Gall-Ely, C. Petr et C. Urbain, La Lettre de l’Ocim, n°111, 2007 © Coline Desclide

Entre les lignes, se dessine la complexité des rôles de surveillant et de surveillé. En théorie, les musées sont ouverts à tous. En pratique, trouver sa place au musée et se sentir légitime d’y déambuler n’est pas si évident. De l’accueil à la sortie, en passant par l’espace d’exposition, nos comportements et déplacements sont régulés et minutieusement inspectés.

Enfin, l’entretien de Kristel Barriou publié dans La Lettre de l’OCIM, dont nous avons déjà cité les propos, montre bien ces enjeux. K. Barriou évoque tantôt la nécessité de faire des rappels aux règlements à certains visiteurs, qui parfois ont des réactions défensives (culpabilité, malaise…), tantôt l’indispensable esprit de confiance dans lequel doit se trouver le public pour apprécier sa visite. Accueillir et surveiller, les métiers du gardien de musée par François Mairesse et Anne Monjaret met en lumière les innombrables facettes et profils très divers de cette profession bien souvent méconnue et stéréotypée ou même méprisée.

Le musée pour TOUS ?

Les différentes pistes de réflexion évoquées ci-dessus invitent à penser la complexité inhérente au souhait d’accessibilité universelle des musées. De ce petit tour d’horizon, ressort une dissonance entre discours et terrain.

Nombreuses sont les initiatives et projets pour démocratiser la culture se confrontant à des contradictions empiriques telles qu’abordées en début d’article. Plus discrets et bien distincts, nous avons mentionné d’autres aspects se révélant parfois dissuasifs pour le visiteur de pénétrer les lieux. En effet, les enjeux propres à la sécurité présentent quelques antagonismes avec le terme « d’ouverture » souvent employé. Interdits et codes sociaux s’ajoutant, la possibilité d’appropriation des lieux par le public s’amenuise. Kritel Barriou, surveillante au Louvre, qualifie son rôle au sein de l’institution : « nous régulons le rapport au musée », citation éponyme du titre de l’article publiée dans La lettre de l’OCIM. Ainsi, il existe bel et bien des freins au rêve du « musée pour tous ». Si le tarif d’entrée est une donnée majeure d’accessibilité, il n’est donc pas la seule entrave à leurs abords.

Enfin, il semble difficile de conclure sans évoquer succinctement le nouveau dispositif de contrôle d’accès aux musées : la présentation d’un pass sanitaire. Si les politiques publiques souhaitent une culture accessible à tous et prônent une ouverture la plus large possible de ces dits lieux à chacun, elles restreignent désormais leur accès à une partie de la population. Le paradoxe interroge…

Pour aller plus loin :

- Kristel Barriou interrogée par Olivier Soichot, « Nous régulons le rapport au musée », La Lettre de l’Ocim, n°151, janvier 2015

- Manon Deboes et Marco Zanni, « A l’ombre des musées : les agents vacataires », L’art de muser

- Claude Fourteau, « Faire vivre la gratuité dans les musées », La Lettre de l’Ocim, n°161, septembre-octobre 2015

- Bernard Hennebert, Les musées aiment-ils le public ?, Couleurs livres, 2011

- François Mairesse et Anne Monjaret, Accueillir et surveiller, les métiers du gardien de musée, La documentation française, 2017

- Camille Mortelette. Reconversion d’anciens sites miniers en lieux culturels Enjeux territoriaux et appropriation dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Géographie. Université d’Artois, 2019

- Chloé M., « Zoom métier : la sécurité dans les musées », L’art de muser

#Sécurité #Suveillance #MuséesPourTous

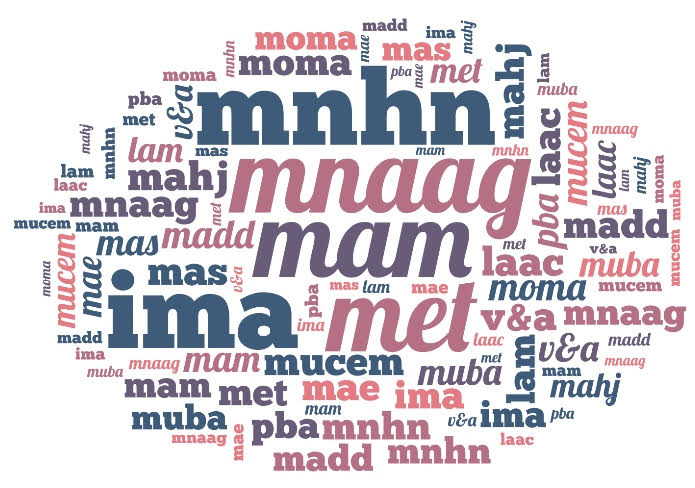

C’est quoi ton petit nom ?

Les musées des beaux-arts doivent-ils fuir l’appellation « musées des beaux-arts » ? De plus en plus de musées se détournent des noms traditionnels. En témoignent les musées de la métropole lilloise : PBA de Lille, MUba à Tourcoing, LaM à Villeneuve d’Ascq, Piscine à Roubaix…

Quid des muséums ? Le muséum d’histoire naturelle de Lille, en rénovation depuis 2020, réfléchit à changer son identité. Il devrait désormais se nommer Musée de l’Homme, de la nature et des civilisations, dans une démarche plus ouverte sur la société et notre planète.

Nommer une institution comme un musée demande une longue réflexion, que ce soit pour le sens, la sonorité, la symbolique… Petit focus sur quelques noms rencontrés fréquemment.

L’essor des acronymes

Depuis une vingtaine d’années, les noms de musée évoluent vers une simplification. MUba, acronyme de Musée des beaux-arts, est un des nombreux acronymes qui florissent dans le champ muséal. Mucem, MAS, MoMA, MET, MAD… Les musées se définissent plus par ces lettres que par une référence à un lieu… Fini les noms trop évocateurs, place aux acronymes ! Plus modernes, plus attractifs, les noms en acronymes sont des atouts de communication majeur pour les musées. Ils sont plus compréhensibles par les visiteurs non francophones et facilement mémorisables. Le nom est le premier moyen pour une institution pour se faire une place dans notre monde culturel dense. Il faut saisir l’occasion d’avoir un nom unique pour se démarquer des autres musées du même type. Le PBA de Lille (Palais des Beaux-Arts) a par exemple réussi à se distinguer des autres musées des beaux-arts existants, en choisissant une formule plus courte et moderne.

Un nom, c’est aussi une identité, qui s’inscrit dans notre imaginaire collectif. Pour marquer les esprits, rien de tel qu’un nom original, court, et c’est encore mieux s’il est accompagné d’un logo. Car l’avantage des noms en acronymes, c’est aussi leur facilité à en faire un logo logo (voir à ce sujet Les logos, ces grands bavards ! de Lisa Barris). Le Museum of Modern Art de New-York a été précurseur dans cette démarche. Dans les années 1960, le Museum of Modern Art dévoile son nouveau logo qui officialise son nouveau nom : il s’appellera désormais le MoMA, un nom qui se veut plus proche des visiteurs.

Logo du MoMA © Carlosdurso20 - Creative Commons

Les musées profitent généralement d’une rénovation pour changer d’identité visuelle et de nom. C’est le cas du LaM, diminutif de Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut depuis 2010 ; mais aussi du MET, pour le Metropolitan Museum of Art, adopté en 2016, et on pourrait en citer des dizaines. Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, a lu aussi opté pour un acronyme, le Mucem, dès son ouverture en 2013, s’inscrivant immédiatement dans cette nouvelle vague de nom.

Le changement de nom peut aussi accompagner une redéfinition du ton de l’institution. Prenons l’exemple du MAD. Anciennement Union centrale des arts décoratifs rebaptisé Les Arts décoratifs, le musée a de nouveau changé d’identité en 2017. Le musée s’appelle désormais le MAD. C’est un double acronyme, signifiant à la fois « Musée des Arts Décoratifs » et « Mode, Art, Design ». La devise a elle aussi évolué, le « beau dans l’utile » devenant « un musée fou d’objets » (en anglais « mad » signifie « fou »). L’ancienne identité mettait en lumière les objets pour leur aspect esthétique, jouant sur la notion du Beau indispensable pour être dans un musée. Avec son nouveau nom, le musée change cette conception, supprime la notion de beauté pour se concentrer sur les objets. Quant à « mode, art, design », ce sont les domaines dans lesquels le musée met en valeur ses collections.

Créateur, donateur, mécène... Un retour sur investissement

Moins courts et accrocheurs, il existe au contraire des noms plus longs, en raison de l’ajout d’un nom de personnalité.

Un exemple récent : le musée d’Orsay, officiellement « établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie » depuis 2010. En 2021, à la mort de l’ancien président Giscard d’Estaing, le gouvernement a décidé d’accoler son nom à celui du musée d’Orsay, pour rendre hommage à celui qui avait impulsé la création du musée. Le nom s’est donc encore allongé, devenant l’établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie – Valéry Giscard d'Estaing.

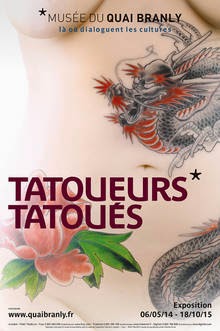

Ce n’est pas le seul musée français à porter le nom de son créateur. En 2016, le musée des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques est ainsi devenu le musée du quai Branly – Jacques Chirac, président qui avait œuvré pendant son mandat à l’ouverture d’un musée dédié à l’art extra-occidental. Le centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, inauguré en 1977, avait suivi le même schéma. Donner son nom à une institution culturelle n’est pas anodin. C’est une manière d’apparaitre dans l’espace public et de laisser en mémoire une action politique tournée vers la culture, avec les valeurs positives qui lui sont associées par ces hommes politiques.

Ces derniers ne sont pas les seuls à pouvoir donner leur nom à un musée. Les donateurs et mécènes sont parfois remerciés. C’est une pratique connue depuis longtemps dans le paysage muséal anglo-saxon : Ashmolean Museum de Oxford (datant du XVIIe siècle), les musées Guggenheim aux Etats-Unis, les musées Tate au Royaume-Uni, le Getty Museum, et bien d’autres ; et plus timide dans les musées français (musée national des Arts asiatiques – Guimet, inauguré en 1889 ou le MUba Eugène-Leroy, renommé ainsi en 2010).

Ces exemples concernent des donations historiques, relativement anciennes, qui ont contribué à fonder le musée. Qu’en est-il des donations actuelles ? Pour la première fois en France, une salle de musée est rebaptisée du nom d’un mécène. Il s’agit d’une salle du musée d’art moderne de la ville de Paris, qui se nomme depuis 2017 « salle Albert Amon », à la demande de son fils, en échange de la prise en charge de la rénovation de la salle.

Cette pratique appelée le naming consiste à donner son nom à une salle à son nom après avoir mécéné sa rénovation. Si la pratique est monnaie courante au Etats-Unis où les musées dépendent plus du mécénat qu’en France, c’est une problématique auquel les musées français vont devoir se confronter. Jusqu’où le mécénat pourra-t-il laisser son empreinte dans le musée ? Quelle importance vont prendre les noms de mécène ? Outre les noms de fondation ou de personnalités, les marques et grandes entreprises pourraient-elles associer durablement leur nom à ceux des musées ? Le Louvre pourrait-t-il renommer la salle des Etats « salle de Etats – AXA » qui a mécéné sa rénovation ? Le marketing n’a pas fini de se mêler au monde culturel.

Myrrha Bouly

Liens :

- https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/a-partir-du-1er-novembre-le-musee-d-histoire-naturelle-de-lille-ferme-ses-portes-plusieurs-mois_36686365.html

- https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/le-musee-les-arts-decoratifs-s-appellera-desormais-mad_3354863.html

- https://www.24matins.fr/fondation-maurice-amon-musee-dart-moderne-rebaptise-plus-grande-salle-628733

- Le point de vue d’un.e graphiste : https://luciole.com/moma-mad-mam-mucem/

- Lisa Barris, Les logos, ces grands bavards !

#Nom #musée #mécénat

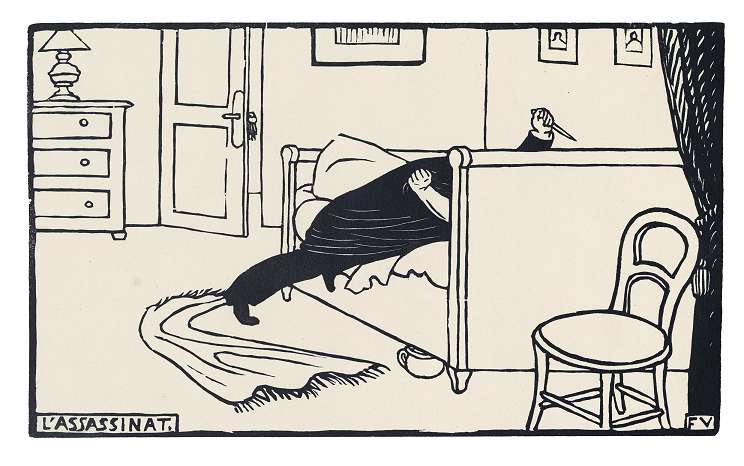

Cap sur le musée de la Préfecture de police

Nombreuses sont les personnes fascinées par le crime. Preuve en est les innombrables séries criminelles à succès tel Mindhunter de David Fincher, sortie en 2017 sur la plateforme Netflix. C’est une adaptation à l’écran de l’essai1 rédigé par le premier « profiler » de l’histoire. Le spectateur est invité à entrer dans la tête de célèbres tueurs en série à l’apparence étrangement ordinaire. Cet attrait du public se double d’une fascination grandissante pour les méthodes d’enquête utilisées dans les résolution des affaires criminelles. L’intérêt est réel, que ce soit pour le crime ou pour la chose policière.

Rien de neuf sous les tropiques me direz vous. En effet, les faits divers existent depuis toujours, même si c’est au 19ème siècle qu’ils prennent leur forme définitive. Ils seront moteur dans l’essor de la presse populaire autrement dite presse à grand tirage. Durant cet âge d’or du fait divers criminel, les journalistes se mettent à participer aux enquêtes, et à en dévoiler les coulisses dans les pages des journaux. Pour faire clair, « la télévision n’a pas attendu le fait divers pour devenir un média populaire » 2.

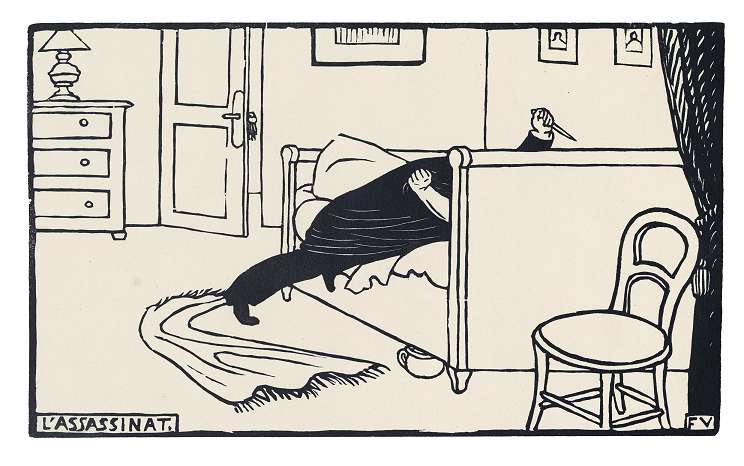

Félix Vallotton, L'Assassinat, Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la Photographie © BnF, Dist. Rmn-Grand Palais / image BnF

Mais pourquoi les faits-divers nous fascinent-ils autant?

Une première question se pose : mais pourquoi sommes-nous tant fascinés par le crime ? Comment expliquer cet attachement morbide ? Au-delà des anecdotes scabreuses, au-delà de la mise en fiction du crime, s’intéresser aux forfaits et à leurs auteurs, permet de saisir certains biais de la condition humaine. En effet, les faits divers fonctionnent comme des miroirs déformants permettant de déceler certaines anomalies des époques auxquelles ils se produisent. De plus, ils correspondent à une certaine production sociale dans la mesure où ils dévoilent et soulèvent des failles, des tabous et des crispations. L’une des raisons qui poussent les hommes à s’intéresser aux faits divers c’est que ce sont toujours leurs semblables qui sont au coeur de ces affaires, qu’ils soient à la place de la victime ou du bourreau. Ce fort potentiel d’identification (consciente ou non) contribue au succès du fait divers : « Si des gens ordinaires peuvent tomber dans la barbarie, la barbarie ne laisse jamais indifférents les citoyens ordinaires » (Daniel Zagury, La Barbarie des hommes ordinaires. Ces criminels qui pourraient être nous). Il y a bien évidemment un petit peu de curiosité malsaine mais rien d’anormal donc, tant que la fascination ne vire pas à l’admiration.

Maintenant que vous êtes rassurés quant à votre « normalité » toute subjective et que vous pouvez assumer votre passion en toute décomplexion, vous aimeriez bien en profiter. Pourquoi ne pas s’aventurer dans un musée du crime pour tenter d’approfondir le sujet ? Cette proposition tombe à pic car vous commenciez à vous ennuyer. Vous avez déjà visionné toutes les séries télévisées et documentaires, écoutés toutes les émissions Hondelatte raconte sur Europe1, même les Enquêtes impossibles de Pierre Bellemare y sont passées c’est pour dire. Pour votre plus grand bonheur, il existe des musées au charme suranné qui donnent à voir (et à comprendre ?) des activités criminelles, qu’elles soient célèbres ou ordinaires. Sacré programme !

Exposer le crime : le cas du musée de la Préfecture de Police de Paris

Il existe une multitude de musées exposant le crime à travers le globe. Certains sont simplement glauques à l’instar des musées de la torture qui pullulent un peu partout, toujours sur le même modèle ; d’autres sont instructifs, pédagogiques, virtuels comme le génial Criminocorpus ou même fictifs comme le « Black Museum » présenté dans la série à succès Black Mirror (S04E06).

Partons à la découverte du Musée de la Préfecture de Police de Paris. Il a été créé en 1909 par le Préfet Louis Jean-Baptise Lépine (1846 - 1933) également à l’origine de la brigade criminelle. Les premières collections du musée ont été constituées à partir de pièces réunies pour l’exposition universelle de 1900. Depuis, elles ont été enrichies et complétées grâce à des dons, des saisies et des acquisitions.

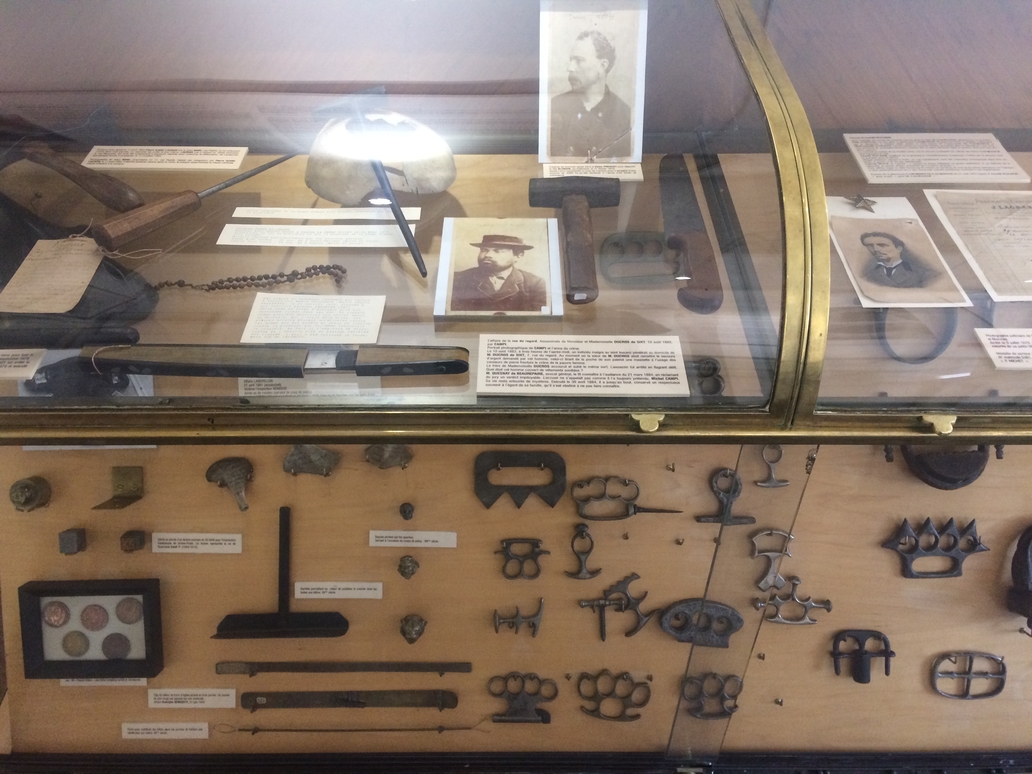

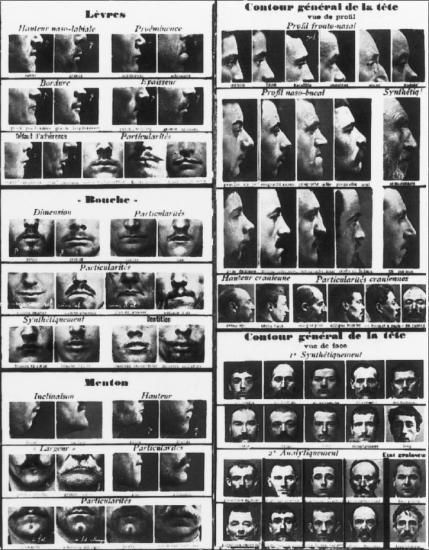

La police a autorité pour conserver ces éléments qui prennent des formes très diversifiés : photographies de scènes de crime, portraits anthropométriques de criminels, coupures de presse, armes, uniformes, faux et contrefaçons etc. Le parcours muséographique intègre de nombreux documents d’archives qui proviennent du fonds géré par la préfecture de Police. Il y a également des pièces accumulé par Gustave Macé, policier devenu chef de la Sûreté en 1877, tout au long de sa carrière. Il récupérait chez des brocanteurs des pièces ayant servi à des criminels afin de les retirer du marché et d’éviter qu’elles ne soient acheté par la pègre. Il est d’ailleurs à l’origine d’un « musée criminel » qui prend la forme d’un ouvrage (consultable gratuitement sur Gallica) présentant tantôt des objets utilisés par les malfrats, tantôt les instruments et équipements des policiers pour les attraper. Il est particulièrement intéressant de savoir comment la collection s’est constituée, mais avoir des informations supplémentaires sur le pourquoi du comment telle pièce a été patrimonialisée plutôt qu’une autre serait bienvenu.

Aujourd’hui, le musée bien qu’atypique par le sujet demeure classique dans la forme. Comme de nombreux musée de la police et / ou du crime, il se rapproche d’un cabinet de curiosité, impression renforcée par l’accumulation d’objets dans d’anciennes vitrines (qui sont par ailleurs très belles). Selon les chercheuses Gwénola Ricordeau et Fanny Bugnon, « Cela confère à nombre de ces musées une dimension globalement artisanale, ce qui les fait ressembler à une sorte de « brocante du crime ». » 3

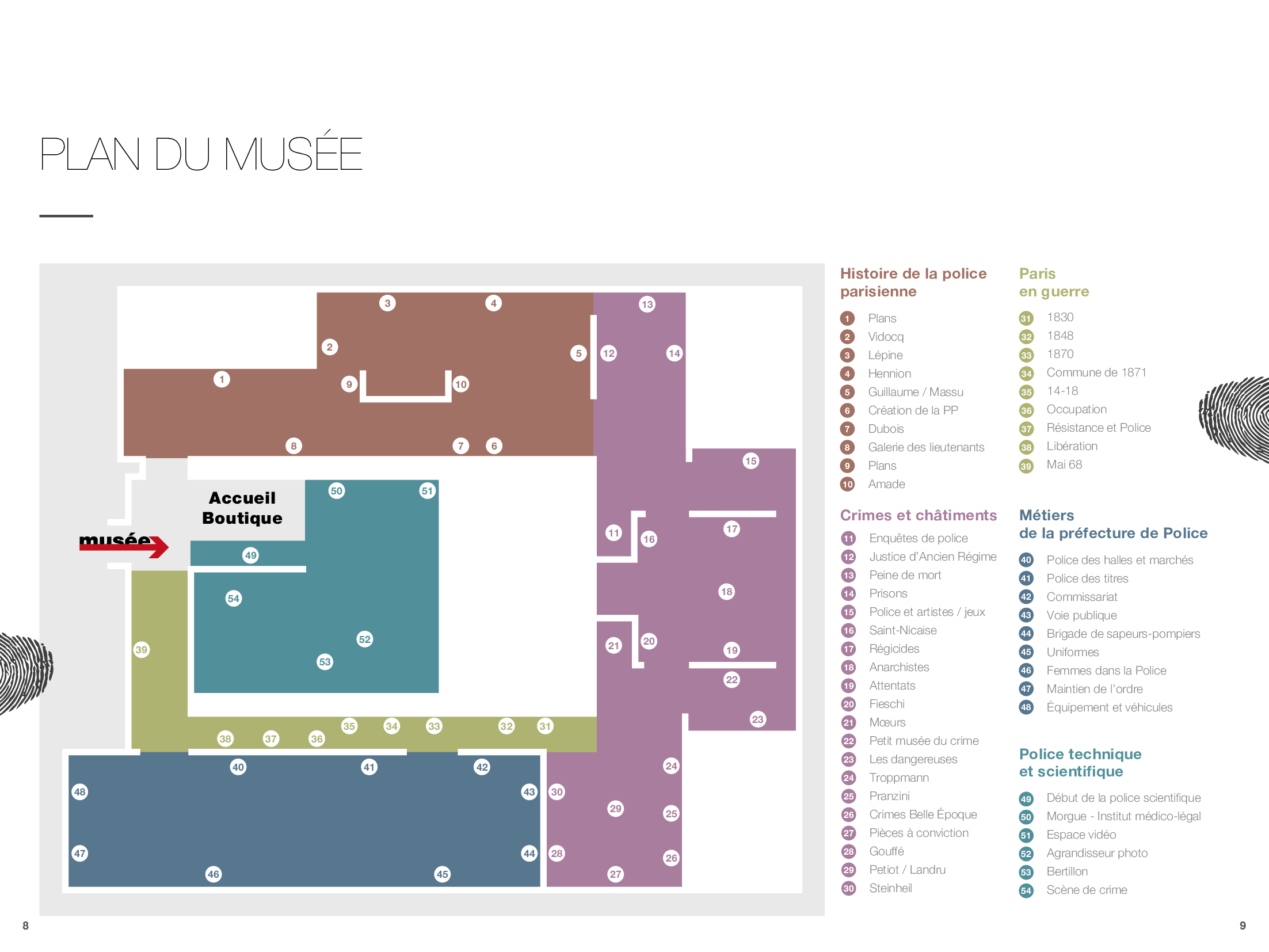

Le but poursuivi par le musée de la Préfecture de Police est de raconter « l’histoire d’une institution qui, d’une police polycéphale à la Lieutenance de Police, a su s’adapter aux évolutions de la société et de l’espace urbain. »4. Ainsi, tous les objets servent à mettre en avant l’histoire de la police, ses réussites et son efficacité dans la résolution d’affaires et la gestion du crime. Le musée montre également l’histoire d’une profession à partir de 1667, date de l’institutionnalisation de la police. Le musée s’articule autour de cinq thématiques fonctionnant indépendamment les unes des autres mais formant un tout cohérent :

- Histoire de la police parisienne ;

- Crimes et châtiments ;

- Paris en guerre ;

- Métiers de la préfecture de Police ;

- Police technique et scientifique.

La partie sur l’histoire de la police parisienne m’a un peu ennuyée car elle est très factuelle et les expôts sont principalement des documents d’archives manuscrits ainsi que des uniformes montés sur des bonhommes en cire, rien de très sexy. Les autres sont intéressantes mais assez inégales dans leur traitement.

Plan de l'espace © Musée de la Préfecture de police

Une section conséquente de la muséographie est consacrée aux notions de Crimes et châtiments. L’accent est mis sur des assassins célèbres des 19ème et 20ème siècles. Ce choix semble pertinent lorsque l’on sait qu’à la fin du 19ème siècle, une conception particulière du crime et des criminels, majoritairement scientifique se développe. Par ailleurs, toutes les grandes thématiques sont abordées : la justice d’Ancien régime initiée par la royauté ; les régicides, événements traumatiques et fascinants toujours sévèrement punis ; les empoisonnements multiples et notamment la célèbre affaire des poisons (1666 - 1682 sous le règne de Louis XIV) ; les crimes dits « passionnels » ; les escroqueries en tout genre ; apachisme et délinquance dans les faubourgs.