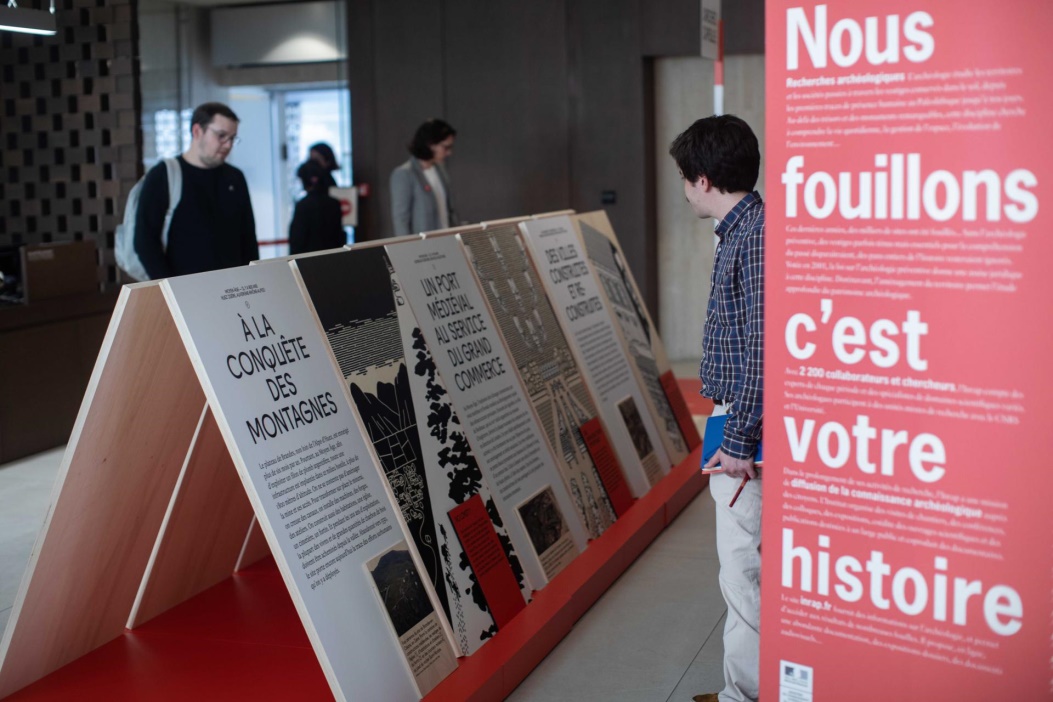

Archéologie - Histoire - Mémoire

A la conquête du MuCEM !

Il existe des musées qu'on découvre sans fioritures, un peu abruptement parfois, et dont il suffit de pousser la porte pour accéder aux collections, tant la transition entre l'espace public extérieur et l'espace muséal intérieur se fait rapidement, provoquant ainsi parfois chez le visiteur un sentiment de « décalage » quand bien même l'exposition des collections se situe dans des bâtiments à forte valeur historique et patrimoniale.

Il y en a d'autres qui ne se révèlent que peu à peu, qui ne se dévoilent que progressivement, qui se méritent en provoquant chez le visiteur un effort physique et intellectuel bien avant d'en avoir franchi le seuil... le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée en fait partie !

QUID DU MuCEM ?

Contrairement à l'idée répandue depuis son inauguration le 7 juin 2013 dans le cadre de Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture, le MuCEM ne se résume pas uniquement en la prouesse architecturale commise par l'architecte Rudy Ricciotti, même si force est de constater que c'est bien ce nouveau bâtiment qui attire regards et commentaires.

Symbole fort du transfert d'un musée national dans une grande capitale régionale (anciennes collections du musée des Arts et Traditions Populaires à Paris), le MuCEM est composé de trois sites, détaillés à la fin de l'article, pour le lecteur avide de connaissances que vous êtes tous !

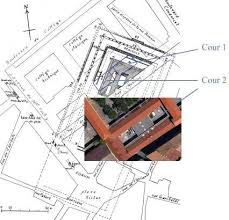

Associée à cette dimension tricéphale du lieu, la multiplicité de l'accès au MuCEM est à souligner elle aussi : par l'esplanade à quelques mètres de la villa Méditerranée, par le Vieux-Port à la base du Fort Saint-Jean mais surtout par la passerelle Saint-Laurent reliant les hauteurs de ce dernier au quartier du Panier.

Je ne saurais trop vous déconseiller la première possibilité, son seul atout à mes yeux étant l'accès direct au bord de mer permettant une cure d'embruns...

L’EXPÉRIENCE D'UN PARCOURS HORS NORME

Ombrièredu Fort Saint-JeanCrédits : S.V

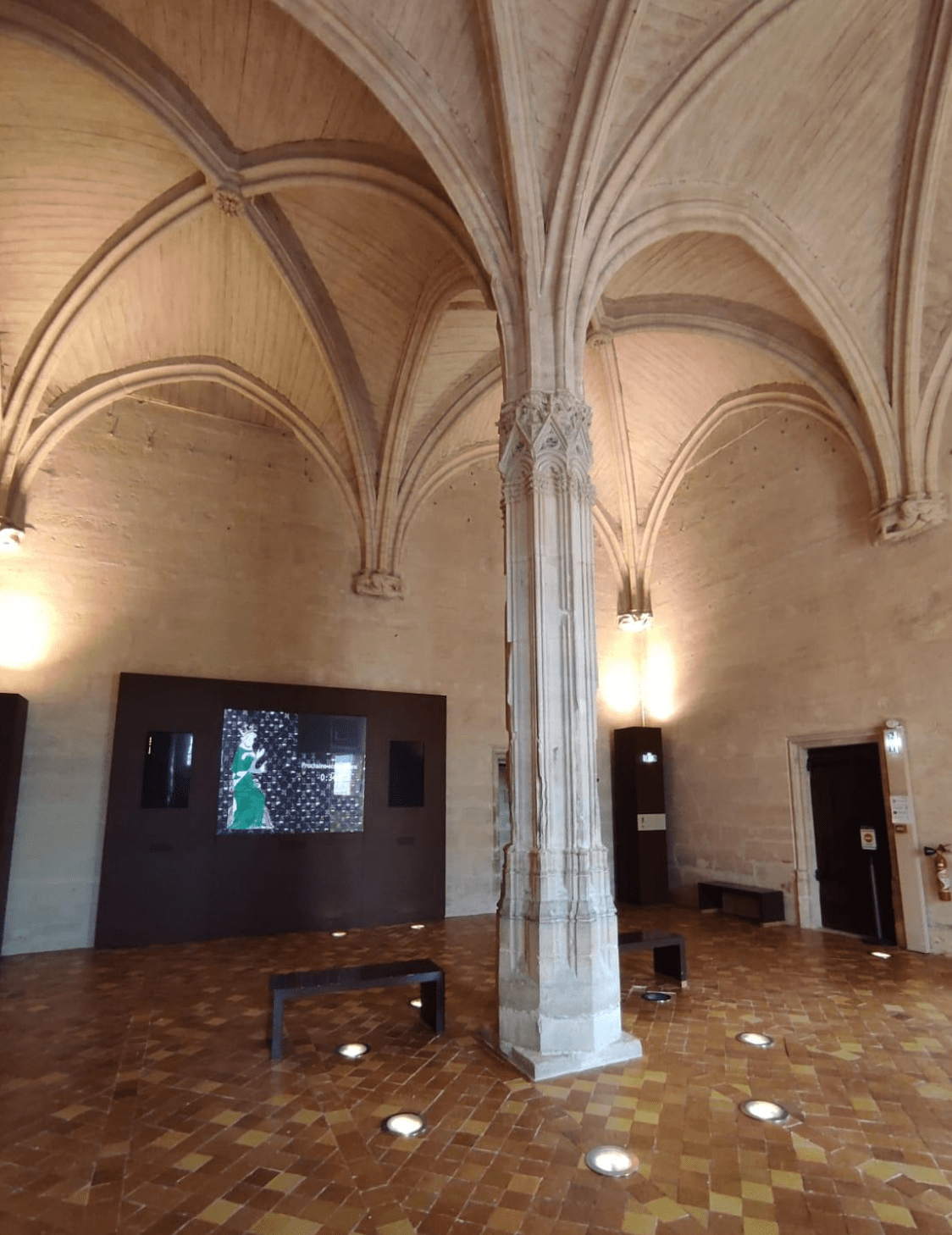

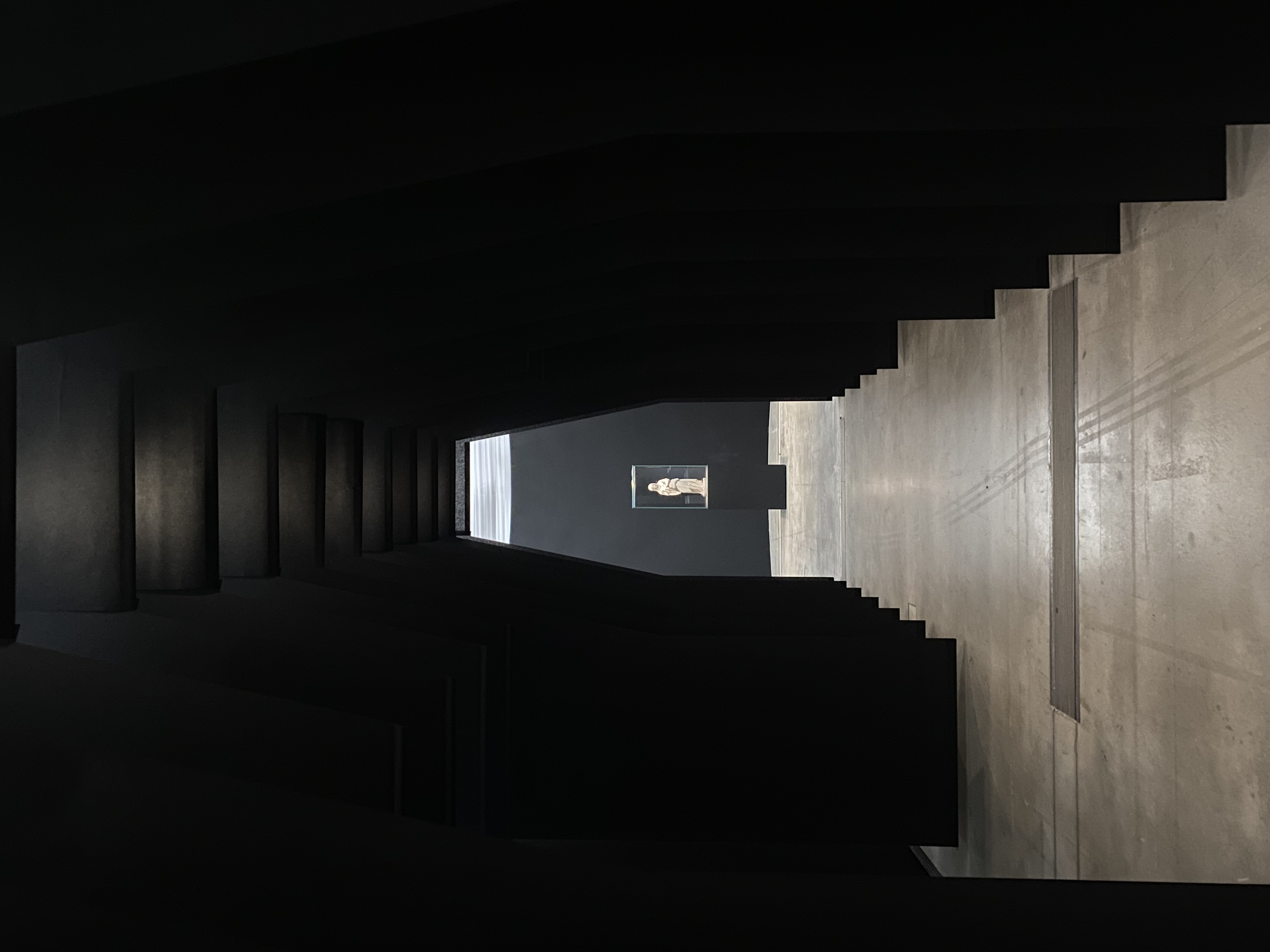

Au contraire, les deux accès via le fort, quant à eux, se valent bel et bien : au courageux et téméraire chevalier amoureux des vieilles pierres et sensible à l'introduction de matériaux plus modernes (rampes d'escaliers, garde-corps, ombrière en métal... transats, tables et assises en bois), s'offre progressivement un paysage à couper le souffle : vue sur les bateaux du Vieux-Port et les quartiers de la cité phocéenne bien sûr, et plus précisément sur ses édifices patrimoniaux : le Fort Saint-Nicolas, la cathédrale Major, le Pharo, le tout avec la bénédiction de Notre-Dame de la Garde... sans oublier l'attraction exercée par la mer Méditerranée !

Le choix de l'ascension combiné à la vue à 360 degrés depuis les hauteurs du fort suscite chez le visiteur une émotion, un rappel à l'ordre aussi de sa position d'être humain face à la majesté des lieux et des paysages, qui n'en est qu'à son premier choc visuel et esthétique à cette étape de ce parcours quasi initiatique...

Car, pour l'avoir fait, l'assaut du MuCEM se fait en vagues successives réservant son lot de surprises et de révélations.

En effet, la déambulation sur les hauteurs du fort conduit à la découverte d'une autre passerelle aérienne longue de 115 mètres réalisée par Rudy Ricciotti également. S'y lancer, c'est certes enjamber et embrasser de part et d'autre la Méditerranée mais c'est surtout accepter de déposer les armes de la méfiance et de s'en remettre à l'inconnu...

Et c'est là que la notion de promenade architecturale, chère à Le Corbusier, lui aussi présent à Marseille au travers de la Cité Radieuse, prend tout son sens : c'est par étapes successives que l'architecture du MuCEM se dévoile ne se révélant qu'au fur et à mesure des pérégrinations du visiteur jusqu'à l'apothéose finale... le J4 !

L'ASSAUT FINAL...

Lapasserelle reliant le Fort Saint-Jean au J4Crédits :S.V

Une fois surmontées les étapes de l'ascension du fort et de la traversée de la passerelle certes toutes relatives (mais mon âme d'enfant est toujours latente), cette [con]quête du lieu atteint son apogée par la découverte du J4. Déposé sur un plancher de bois, quasiment au même niveau que le toit du MuCEM, le visiteur éprouve à nouveau de multiples sensations : liberté, espace, calme, apaisement, sérénité et ce en dépit d'une fréquentation du lieu importante au quotidien et depuis l'ouverture du musée (dans un article paru le 8 novembre 2013, le journal Le Monde évoque le cap de 1,4 million de visiteurs franchi en 5 mois à la date du 25 octobre avec une proportion de un tiers de visiteurs payants pour deux tiers qui s'y promènent). C'est un lieu de déambulation qui mixe les origines sociales, ethniques, culturelles en écho évidemment à la collection permanente, à la ville de Marseille et à la volonté de son « créateur », l'architecte Rudy Ricciotti dont le propos était de « démuséifier » l'endroit.

Pari réussi donc, et ce, en grande partie, grâce à la conception du bâtiment qui regorge lui aussi de surprises ! La première et non la moindre réside dans le matériau employé et l'aspect esthétique des formes qui lui ont été données : l'emploi du BFUHP (béton fibré à ultra haute performance) à la porosité extrêmement faible (qualité nécessaire quand on a les pieds dans l'eau !) allié à un rendu visuel qualifié par certains de résille noire, de dentelle provençale ou encore par d'autres de moucharabiehs...

Tour du Fanal du Fort Saint-Jean

vue depuis le J4 Crédits :S.V

Ce jeu de transparences vers le paysage extérieur maritime et d'ombres portées à l'intérieur assez évocateur d'une sensualité toute féminine, aiguise la curiosité, interpelle, ne laisse pas insensible, d'autant plus que l'envie insatiable d'en découvrir plus encore est satisfaite par une proposition originale de Ricciotti : le visiteur au sommet du J4 peut accéder directement à l'intérieur du musée par un système d'ascenseurs regagnant le rez-de-chaussée dont la billetterie, mais pour les plus contemplatifs, une nouvelle promenade est proposée. On contourne le bâtiment par une descente en pente douce sur plusieurs niveaux et là, ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans, le visiteur déambule entre structure de verre et structure de béton, avec vue sur la partie administrative du musée, sur les bureaux et leurs occupants, peut-être faut-il y voir là une intention de mettre à l'honneur ceux qui font le MuCEM en particulier et les musées en général ?

Au final, l'atterrissage / amerrissage se fait tout en douceur et l'envie de prolonger ce moment qui s'achève se fait sentir de façon impérieuse... alors qu'il reste tant de découvertes à mener au sein même des collections.

Et si, assez paradoxalement, le parcours constitué par l'enchevêtrement du Fort Saint-Jean et du J4 ne constituait pas tant un sublime écrin aux collections du MuCEM qu'un unique chef d'œuvre, accessible à tous ?

Sabrina Vérove

Pour le lecteur curieux, assoiffé de connaissances et futur visiteur du MUCEM que vous êtes, sachez que les trois entités sont :

-

le Centre de Conservation et de Ressources (CCR), situé sur 10000 m2 dans le quartier de la Belle de Mai à proximité de la gare Saint-Charles est un lieu ouvert au public, conçu par l'architecte Corinne Vezzoni.

http://www.mucem.org/fr/le-mucem/un-musee-trois-lieux/le-centre-de-conservation-et-de-ressources

-

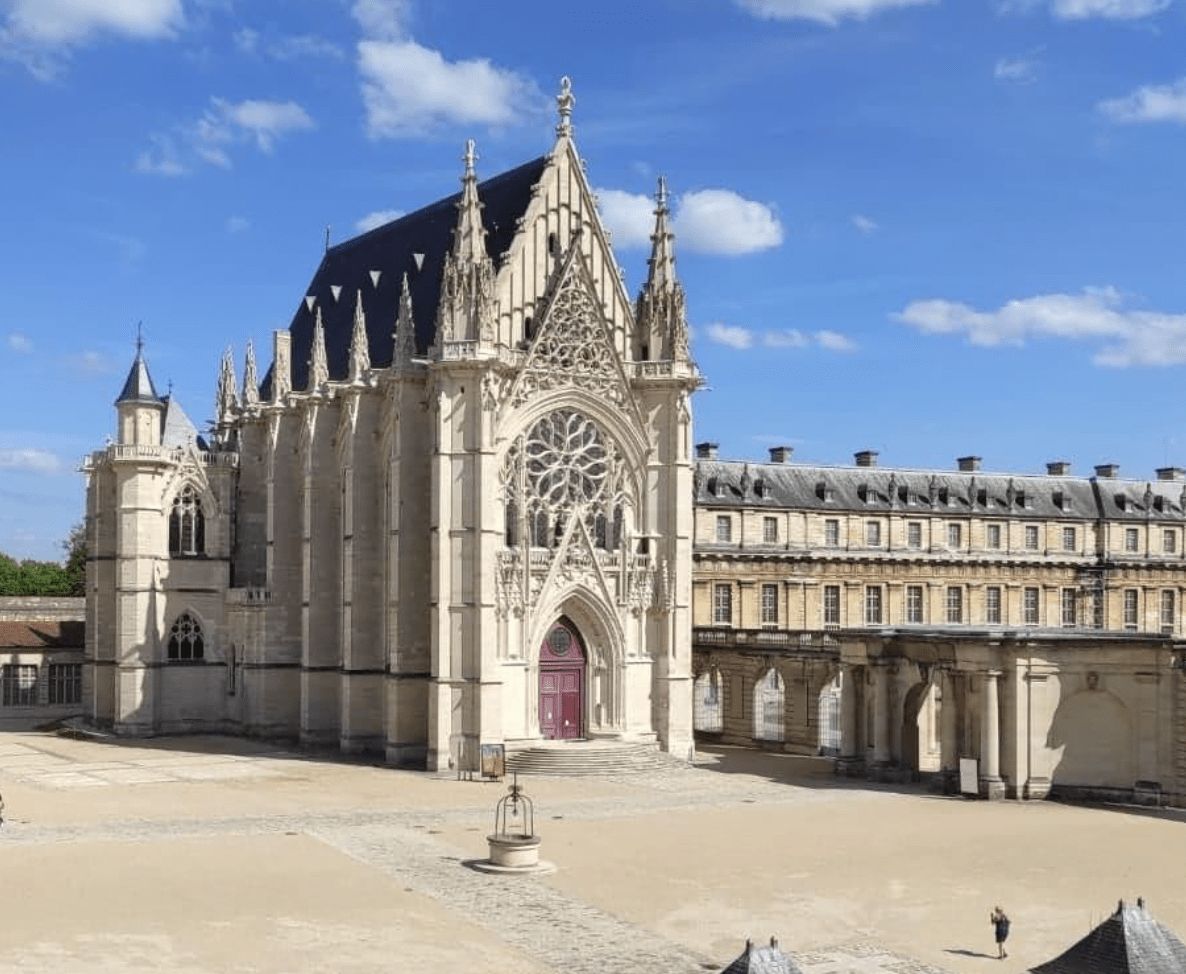

Le Fort Saint-Jean, inscrit sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1964, restauré par le ministère de la Culture et de la Communication est un site complexe de 15000 m2 de nouveau accessible au public depuis 2013.

Associant d'une part les vieilles pierres de plusieurs monuments permettant de retracer une partie des vingt-six siècles d'histoire de Marseille et d'autre part des éléments de rénovation s'y intégrant parfaitement (architectes : François Botton pour les monuments historiques et Roland Carta pour l'aménagement et l'accessibilité des bâtiments), le Fort Saint-Jean accueille des espaces d'expositions permanentes et temporaires, le jardin des migrations en accès libre et gratuit ainsi que le l'Institut Méditerranéen des Métiers du Patrimoine (I2MP) en collaboration avec l'Institut National du Patrimoine (INP).

http://www.mucem.org/fr/le-mucem/un-musee-trois-lieux/le-fort-saint-jean

-

Le cube J4, qui accueille entre ville et mer, sur l’ancien môle portuaire J4, un bâtiment de 15 500 m2 comportant les espaces d’exposition :

l'exposition permanente nommée la Galerie de la Méditerranée, ainsi que deux expositions temporaires: Au bazar du genre : féminin-masculin en Méditerranée et Le noir et le bleu : un rêve méditerranéen, toutes deux jusqu'au 6 janvier 2014,

mais aussi d'autres espaces, un dédié aux enfants, un auditorium pour la présentation de conférences, de spectacles, de concerts, de cycles de cinéma, une librairie, un restaurant doté d’une terrasse panoramique et les « coulisses » indispensables à un équipement de ce type : ateliers, lieux de stockage, bureaux. Ses architectes sont Rudy Ricciotti et Roland Carta.

http://www.mucem.org/fr/le-mucem/un-musee-trois-lieux/le-j4

Plus d'informations sur les sites ou PDF suivants :

http://www.mp2013.fr/ouverture-du-musee-des-civilisations-de-leurope-et-de-la-mediterranee/

http://www.oppic.fr/pages/operations/fichesOP_PDF/MucemFortstjean_J4_%20122012etann.pdf

" Rwanda " - Les représentations et les espaces blancs de Cordesse

« C’est impossible de toutraconter dans les détails […] c’est une longue histoire […] c’est difficile à expliquer, c’est lourd pour moi ».

Marthe

J’avais huit ans quand, en Italie, sur les nouvelles du soir, passaient les images brutes de ces cadavres et mes parents changeaient de chaîne ou me disaient de fermer les yeux, comme si la seule perturbation passait à travers ce qui peut être vu, en ignorant combien d’anxiété peut être transmise par la voix et la musique qui les accompagnent.

C’était en1994, et les images étaient celles du génocide qui se déroulait au Rwanda, où, en moins de 100 jours, d’avril à juillet, entre 800 000 et un million de personnes ont été tuées.

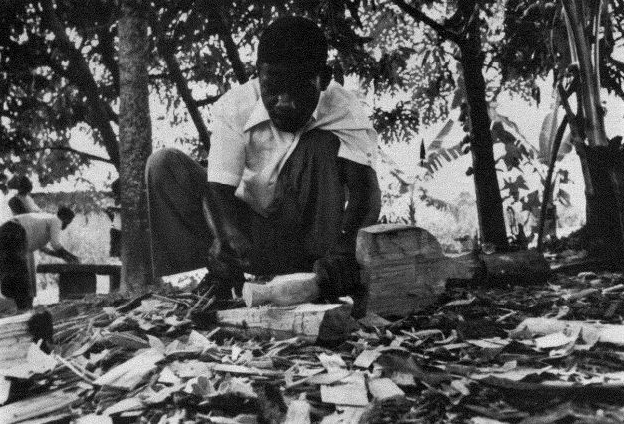

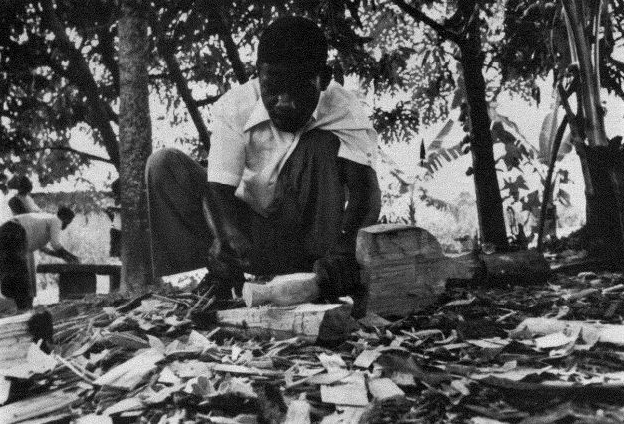

Alexis Cordesse en 1994 était à Sarajevo où, en tant que photojournaliste, il était engagé afin de documenter la guerre en Bosnie. Il est arrivé au Rwanda pour la première fois à 25 ans, après deux des massacres qui ont déchiré le pays dit des « mille collines ».

Pour Alexis Cordesse venir au Rwanda n’a pas été un voyage quelconque, mais le début d’une réflexion sur l’après-génocide qui l’a ramené à plusieurs reprises dans le cœur de l’Afrique, un vrai chemin de maturation en constante redéfinition. Il a constamment revu, essayé à nouveau, pensé autrement, articulé la dimension sonore, la puissance de l’image photographique et l'immédiateté de la parole écrite.

Mes parents et ma directrice m’ont supplié de changer de sujet quand, en 2008, le temps de choisir le sujet de mon mémoire à l’Université de Gênes, j’avais choisi d’étudier le génocide rwandais.

Je voulais acheter mon billet d'avion pour Kigali, aller faire du terrain sur ces collines africaines ; eux, en m’empêchant de partir, ils voulaient me protéger, me demandant, comme quand j'étais petite, de fermer les yeux. Moi, j’avais 22 ans, étant têtue et courageuse, je suis partie de toute façon.

J’ai fait mon terrain, j’ai recueilli les témoignages de ceux qui avaient vécu le génocide à leur dépens, en perdant leurs chers, les amis d’une vie, échappant par hasard ou après de nombreuses vicissitudes à ces machettes enfourchées sur des principes ethniques ayant des racines coloniales. A Murambi[1], j'ai vu l'enfer, la même horreur qui vivait dans les yeux des personnes qui ont péniblement revécu avec moi leurs histoires.

Après ma soutenance, j’ai caché le mois passé là-bas dans le tiroir le plus éloigné de ma mémoire, je pensais en avoir terminé pour toujours avec le Rwanda.

Aujourd’hui, vingt ans après toute cette horreur, la galerie Les Douches La Galerie présente « Rwanda », exposition du photo reporter français qui pour la première fois montre au public la totalité de son travailsur le sujet.

Je monte les escaliers au premier étage d'un immeuble du 10ème – c’est là que vous trouverez la galerie – et m’accueille le blanc. Celui du plancher, des murs et même du plafond. Je suis surprise par tout ce blanc, et puis par tout cet ordre, tout composé, si loin de la réalité du Rwanda.

À première vue, je me sens presque déçue, au fond un peu trompée, mais malgré l’égarement initial j’essaie de mettre de côté mon expérience, « mon » Rwanda, et de me laisser emmener confiante par ce blanc enveloppant. Tout prend ensuite sa place.

Alexis Cordesse, pour rendre le génocide « concevable », sentait qu’il devait le représenter, conscient de ce qu’un tel acte de représentation devrait exiger impérativement de mise en distance, de structuration d’un espace vide, neutre, où pouvoir s’arrêter et s’interroger, bref d’un espace blanc.

Voici que « Rwanda » se révèle être une clé d'accès aux espaces blancs qu’il a vécu, à ces laps de temps qui se sont écoulés entre ses trois voyages dans le pays, dans ses trois expériences de vie qui ont jalonné son propre questionnement en l’amenant, au fil du temps, à structurer les trois représentations complémentaires qui aujourd’hui dialoguent ensemble à la galerie Les Douches La Galerie.

C’est le documentaire Itsembatsemba, le génocide au Rwanda un plus Tard (1996)[2] qui retourne sur la première expérience de Cordesse dans le pays.

Né de la collaboration avec le cinéaste Eyal Sivan,ce court-métrage présente un mélange de photographies en noir et blanc, des enregistrements sonores réalisés par Alexis principalement lors des cérémonies de commémoration ainsi que l’exhumation des corps des victimes.

Itsembatsemba – qui est directement visible dansla galerie grâce à la création d’un poste vidéo équipé d’écouteurs – est le résultat du montage de ces documents dans les séquences, également accompagnées par des extraits audiodes archives de Radio télévision libredes Mille Collines, la fameuse « radio de la haine »[3].

Douze diptyques 30x40 cm constituent L'Avenu (2004), le fruit de son second voyage.

Dix ans après le génocide au Rwanda, Alexis est de retour – plus précisément dans la province de Kibuye – en tant que correspondant pour le quotidien Libération[4].

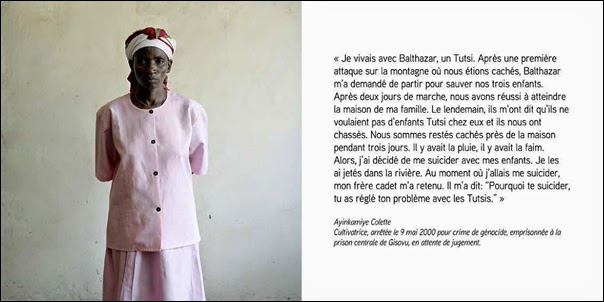

L’un des diptyques qui composent L’Avenu (2004)© Alexis Cordesse

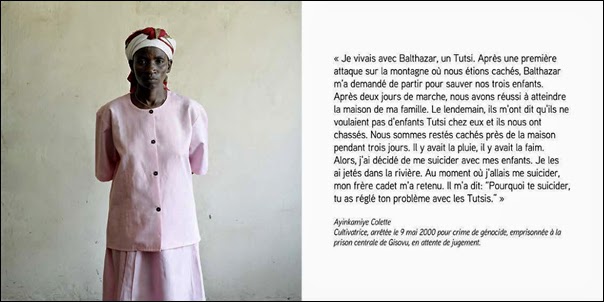

A cette époque, encouragées par la réduction des peines et des libertés provisoires, dans les prisons, de nombreux détenus ont commencé à avouer les crimes de génocide commis. Alexis les interviewe et les photographie : certains sont en liberté provisoire, la plupart en attente de jugement.

Les diptyques sont des portraits frontaux d’hommes et de femmes qui ont participé au génocide et des extraits des aveux dans une interaction entre image et texte qui renvoie toute la complexité de ces personnes sans jamais exprimer de jugement moral.

En espaçant les diptyques réalisés neuf ans plus tôt, Absences (2013) brisent la tension : tirages photographiques de grand format[5] représentant la nature intacte du Rwanda, ils sont une bouffée d’air.

Deux diptyques de L’Avenu(2004) et l’un des paysages d’Absences (2013)│Vue d’ensemble à la Les Douches La Galerie© Alexis Cordesse

Aucune trace d’un être humain, seuls les espaces ouverts sur les collines de la région de Kibuye, la forêt de Nyungwe et encore des plaines de la régionde Bugesera sont le contrepoint de la chose la plus horrible que l’homme puisse commettre.

Mais tout n'est pas comme il semble, ou mieux, ces immenses espaces, en dépit de leur charme, ont été, il y a vingt ans, le théâtre de la haine aveugle. La nature que les persécutés croyaient être l’abri maternel s'est avéré être le pire des pièges, une tombe à ciel ouvert.

A ces silencieux trompe-l’œil naturalistes donnent voix les témoignages de trois femmes – deux survivantes et une hutue « juste »[6] – recueillies par le photographe lors de son dernier séjour.

Ce sont les portraits sonores de Marthe, Odette et Joséphine – traduits dukinyarwanda en français – écoutables dans la galerie grâce à un deuxième post emis en place juste à côté de celui qui permet la visualisation de Itsembatsemba (1996).

Alexis Cordesse une fois de plus ne demande pas au visiteur de prendre position mais structure un espace neutre, une chance « blanche » qui le prédispose à lancer son imagination : imaginer ce qui s’est passé dans l’écart entre des paysages silencieux et des témoins anonymes de la destruction humaine.

« Rwanda » se révèle être avant tout l’occasion de réfléchir et d’entrer en contact avec une réalité encore trop souvent méconnue en Occident.

Loin d'être un guide historique des événements, l’exposition semble même ne pas vouloir proposer de sensibiliser le public sur une plus grande échelle : le travail de Cordesse est ici exposé aux Les Douches La Galeriequi, comme son nom l’indique, est une galerie, de petite taille, au premier étage d’une rue latérale du 10ème : il est peu probable que vous tombiez par hasard sur ses expositions et les œuvres en vente.

Eh bien oui, même ses œuvres sont achetées directement dans la galerie, alimentant le débat toujours ouvert sur l’éthique et la légalité de la misesur le marché du travail artistique qui porte sur des tragédies humaines.

Flashback : la terre d'argile rougeâtre, des palmiers sur le lac Kivu, la coopérative de Butare, des moustiquaires et des nuits sans sommeil, le paludisme, « alors: vous faites ou ne faites pas le vaccin contre le paludisme ? », la main de Macibiri, la cheminée, les uniformes roses, les agriculteurs de Gatare, les camions de l’armée à la tombée de la nuit.

J’avais fermé mon « chapitre Rwanda », pensais-je, avant de rencontrer Cordesse.

Beatrice Piazzi

#LesDouchesLaGalerie

#Rwanda

#photographie

#témoignages

Pour aller plus loin :

[1] Murambi, Nyamata, Bisesero et Gisozi dans leur ensemblesont des sites mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis entre les mois d’avril et juillet 1994 au Rwanda.Murambi, notamment, était un institut technique bâti quatre ans avant 1994 oùil est devenu l’un des lieux de la persécution. Encouragées par lesautorités locales et les anciennes forces armées rwandaises à s’y réfugier sous prétexte de garantir leur sécurité, entre 45 et 50 mille personnes vivant dans les collines environnantes, ils n’ont en fait trouvé que la mort. Aujourd’hui monument mémorial, ce complexe de douze locaux est devenu un site d’exposition de restes humains, d’objets utilisés par les tueurs ainsi que des éléments d’identification des victimes.

[2] Itsembatsemba, Rwandaun génocide plus tard │Un film d’Alexis Cordesse & Eyal Sivan │Documentaire│1996 │ 13 mn │ B/W │ 4:3 │ STEREO VO: kinyarwanda – sous-titres:français © Etat d’urgence (FR) Momento Production (FR).

[3] Créée en 1993 par des extrémistes Hutus, « la radiode la haine » transmettait alternativementde la musique populaire et des incitations racistes. D’abord elle a joué un rôle essentiel dans ladiffusion de l'idéologie ethnique,par la suite elle a directement coordonné et directement motivé les tueurs.

[4] Ce travail a fait l’objet, en 2004, d’un cahier spécialdu quotidien.

[5] Il s’agit de tirages satin-argentique 120 x 160 cm qui ont été réaliséscette année à Paris.

[6] Les « Justes » sont ceux Hutus rwandais quiont caché, protégé et souvent sauvé la vie de Tutsis pendant le génocide.

----------------------------

“Rwanda”. Le rappresentazioni e glispazi bianchi di Cordesse

« C’est impossible de toutraconter dans les détails […] c’est une longue histoire […] c’est difficile àexpliquer, c’est lourd pour moi ».

Marthe

Avevo otto anni quando, in Italia, al telegiornale della sera, passavano lecrude immagini di quei corpi senza vita e i miei genitori cambiavano canale omi dicevano di chiudere gli occhi, come se il turbamento passasse soloattraverso ciò che può essere visto, ignorando quanta inquietudine possanotrasmettere le musiche e il parlato che le accompagnano.

Era il 1994 e le immagini erano quelle del genocidio che si stava compiendoin Ruanda, dove, in meno di 100 giorni, da aprile a luglio, trovarono lamorte tra le 800 000 eil milione di persone.

Alexis Cordesse nel 1994 era a Sarajevo dove, in quanto fotoreporter, eraimpegnato a documentare la guerra in corso in Bosnia. In Ruanda ci arrivò perla prima volta a 25 anni, a distanza di due dai massacri che straziarono ilpaese detto delle “mille colline”.

Per Alexis Cordesse non fu un viaggio qualunque quello in Ruanda, mal’inizio di una di riflessione post genocidio che lo ha riportato più volte nelcuore dell’Africa, un vero e proprio percorso di maturazione in costanteridefinizione. Ha riesaminato continuamente, cercato nuovamente, pensatoaltrimenti, articolato la dimensione sonora, al potere dell’immaginefotografica e all’immediatezza della parola scritta.

I miei genitori e la mia relatrice mi supplicavano di cambiare argomento quando,nel 2008, giunto il momento di scegliere l’argomento della mia tesi di laureaall’Università di Genova, avevo scelto d’occuparmi del genocidio ruandese.

Io volevo comprare il mio biglietto aereo per Kigali, andare a fare del camposu quelle colline africane; loro, impendendomi di partire, volevanoproteggermi, mi chiedevano, come quando ero piccola, di chiudere gli occhi. Io,22 anni, testarda e impavida partii comunque.

Ho fatto il mio campo, ho raccolto le testimonianze di chi quel genocidiolo aveva vissuto sulla propria pelle perdendo familiari cari, amicizie di unavita, sfuggendo per pura casualità o dopo mille peripezie a quei macheteinforcati dietro presupposti etnici dalle radici coloniali. A Murambi[2] ho visto l’inferno, quellostesso indicibile orrore che abitava gli occhi delle persone che dolorosamentehanno ripercorso con me le loro storie.

Una volta discussa la tesi, ho nascosto quel mese passato laggiù nelcassetto più remoto della mia memoria, pensavo d’aver chiuso per sempre con ilRuanda.

Oggi, a vent’anni di distanza da tutto quell’orrore, la galleria LesDouches La Galerie presenta “Rwanda”, personale del photoreporter franceseche per la prima volta mostra al pubblico la totalità del suo lavoro sul tema.

Salgo le scale che portano al primo piano di uno stabile del 10° – è lì chesi trova la galleria – e ad accogliermi,il bianco. Quello del pavimento, delle pareti e ancora del soffitto. Misorprende tutto quel bianco, e poi tutto quell’ordine, tutto così composto,tutto fuorché Ruanda.

A primo impatto mi sento quasi delusa, in fondo in fondo un po’ tradita, manonostante lo smarrimento iniziale provo a lasciare da parte la mia esperienza,il “mio” Ruanda, e a lasciarmi condurre fiduciosa dal bianco avvolgente. Tuttoallora si riposiziona.

Alexis, per rendere “pensabile” il genocidio, sentiva di doverlorappresentare, consapevole che tale atto di rappresentazione necessitasseimperativamente di una messa a distanza, della strutturazione di uno spaziovuoto, neutro, dove poter sostare per interrogarsi, di uno spazio biancoinsomma.

Ecco quindi che “Rwanda” si dimostra essere una chiave d’accessoinnanzitutto agli spazi bianchi da lui vissuti, a quei lassi spazio-temporaliche sono intercorsi tra i suoi tre viaggi nel paese, a quelle tre esperienzeesistenziali che hanno ritmato il suo proprio interrogarsi portandolo, neltempo, a strutturare le tre complementari rappresentazioni che oggi dialogandocoralmente a Les Douches La Galerie.

É il documentario Itsembatsemba, Rwanda un génocide plus tard(1996)[3] a restituire la primaesperienza di Cordesse nel paese.

Nato dalla collaborazione con il cineasta Eyal Sivan, questo cortometraggiopresenta un assemblaggio di fotografie in bianco e nero e di registrazionisonore realizzate da Alexis principalmente in occasione delle cerimonie dicommemorazione e delle esumazioni dei corpi delle vittime.

Itsembatsemba –che é visibile direttamente in galleria grazie all’allestimento di unapostazione video dotata d’auricolari – é il risultato del montaggio di talidocumenti in sequenze, accompagnate altresì da estratti audiodell’archivio della Radio Televisione Libera delle Mille Colline, lacelebre “radio dell’odio”[4].

Dodici dittici formato 30x40 cm costituiscono L’Avenu (2004), il frutto del suo secondo viaggio.

A dieci anni di distanza dal genocidio Alexis è tornato in Ruanda – piùprecisamente nella provincia di Kibuyé – come inviato del quotidiano Libération[5].

Uno dei dittici che compongono L’Avenu (2004)© AlexisCordesse

Uno dei dittici che compongono L’Avenu (2004)© AlexisCordesse

In quel periodo, incoraggiati dagli sconti di pena e dalla libertàvigilata, nelle prigioni, molti detenuti cominciarono a confessare i crimini digenocidio commessi. Alexis li intervista e li fotografa: alcuni sono in libertàprovvisoria, la maggior parte in attesa di processo.

I dittici rappresentano ritratti frontali di uomini e donne che hannopartecipato al genocidio e degli estratti delle confessioni in un’interazione traimmagine e testo che restituisce compiutamente la complessità di queste personesenza mai esprimere alcun giudizio morale.

Inframezzando i dittici realizzati nove anniprima, Absences(2013) spezzano la tensione: stampe fotografiche in gran formato[6] rappresentanti l’incontaminatanatura ruandese, sono una boccata d’ossigeno.

Due dei dittici de L’Avenu (2004) e un paesaggio d’Absences (2013)│Visione d'insieme alla Les Douches LaGalerie© Alexis Cordesse

Nessuna traccia d’essere umano, solo gli spazi sconfinati delle collinedella regione di Kibuye, della foresta di Nyungwe e ancora delle piane deldistretto di Bugesera, sono il contrappunto a quanto di più orribile possacommettere l’uomo.

Ma non tutto é come sembra, o meglio, questi immensi spazi, contrariamenteal loro fascino, vent’anni fa sono stati lo scenario dell’odio cieco. La naturache i perseguitati ritenevano essere materno rifugio si rivelò essere lapeggiore delle trappole, una tomba a cielo aperto.

A questi silenziosi trompe-l’œil naturalistici danno voce letestimonianze di tre donne – due sopravvissute e una “giusta”[7] hutu – raccolte dalfotografo nel corso del suo ultimo soggiorno.

Sono i ritratti sonori di Marthe, Odette e Josephine – tradotti dal kinyarwanda al francese – ascoltabili in galleriagrazie ad una seconda postazione allestita giusto accanto a quella che permettela visione di Itsembatsemba (1996).

Alexis Cordesse, ancora una volta non chiede al visitatore di prendereposizione ma struttura uno spazio neutro, un’occasione “bianca” che lopredisponga ad attivare la propria immaginazione: rappresentarsi quanto accaddesostando nello scarto tra i paesaggi muti e le testimonianze senza volto delladistruzione umana.

“Rwanda” si dimostra essere innanzitutto un’occasione per rifletteree entrare in contatto con una realtà della quale ancora troppo spesso poco sisa in Occidente.

Lungi dall’essere una guida storica agli eventi, l’esposizione sembra nonsi proponga neppure di sensibilizzare il pubblico su larga scala: il lavoro diCordesse è qui esposto alla Les Douche La Gallerie che, come lo indicail nome stesso, è una galleria, di piccole dimensioni, al primo piano di unavia secondaria del 10°: è difficile che ci si imbatta per puro caso nelle sueesposizioni e nelle opere che propone in vendita.

Ebbene si, anche le sue opere sono direttamente acquistabili in galleria,alimentando quel dibattito sempre aperto sull’etica e la legittimità diimmettere sul mercato artistico lavori che portano su tragedie dell’umano.

Flashback: laterra d’argilla rossastra, le palme sul Lago Kivu, la cooperativa di Butare, lezanzariere e le notti insonni, la malaria: “allora: lo fai o non lo fai ilvaccino contro la malaria?”, la manina di Macibiri, il camino acceso, leuniformi rosa, i coltivatori di Gatare, le camionette dell’esercitoall’imbrunire.

Avevo chiuso il mio “capitolo Ruanda”, pensavo, prima di incontrareCordesse.

Beatrice Piazzi

[1] “E’ impossibile raccontare tutto nei dettagli [...] è una lunga storia [...]è difficile spiegare, è dura per me” Marthe [traduzione dal francese di chiscrive].

[2]Murambi, Nyamata, Bisesero et Gisozi nel loro insieme sono i siti memoriali delgenocidio perpetrato contro i Tutsi tra i mesi d’aprile e luglio del 1994 inRuanda. Murambi, nello specifico, era un istituto tecnico costruito quattroanni prima di quel 1994 in cui si trasformò in uno dei luoghi dellapersecuzione. Esortate dalle autorità locali e dalle ex-forze armate ruandesi arifugiarvisi dietro pretesto di garantirgli sicurezza, tra le 45 e le 50 milapersone abitanti le colline circostanti vi trovarono in realtà null’altro chela morte. Oggi memoriale, questo complesso di 12 locali é oggi il luogo dell’esposizionedei resti umani, degli oggetti utilizzati dagli assassini e di alcuni elementid’identificazione delle vittime.

[3] Itsembatsemba, Rwanda un génocide plus tard │Un film d’Alexis Cordesse & Eyal Sivan │Documentario │1996 │ 13 mn │ B/N │ 4:3 │ STEREO VO: kinyarwanda – sottotitoli:francese © Etat d’urgence (FR) Momento Production (FR).

[4] Creata nel 1993da alcuni estremisti Hutu, “la radio dell’odio” trasmetteva alternativamentemusica popolare e incitazioni razziste. Se dapprima giocò un ruolo essenzialenella diffusione dell’ideologia etnica, successivamente coordinò e motivòdirettamente i carnefici.

[5] Questo lavoro èstato oggetto, nel 2004, di un allegato speciale al quotidiano.

[6] Si tratta distampe satinato-argentiche formato 120 x 160 cm realizzate quest’anno aParigi.

[7] I« Giusti » ruandesi sono quegli Hutu che hanno nascosto, protetto espesso salvato la vita dei Tutsi durante il genocidio.

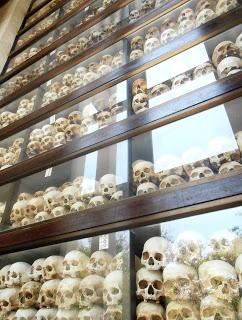

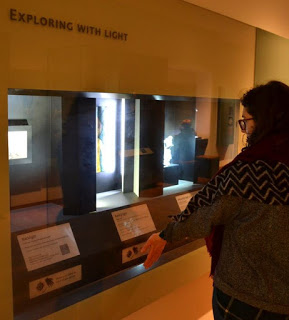

"Je pense donc Je suis "... en vitrine

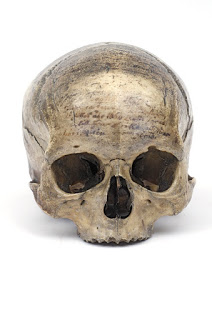

Après six ans de travaux, le musée de l’Homme a rouvert en octobre 2015. À cette occasion, la plupart des articles de presse ont signalé un objet incontournable : le crâne de René Descartes. La fascination suscitée par la célébrité du défunt a visiblement été renforcée par le fait qu’il s’agit de l’original et non d’une copie. À ce sujet, Michel Guiraud, directeur des collections du MNHN dont dépend le musée de l’Homme, a affirmé : « Le public ne paierait pas pour voir sa réplique en plastique [1]». Cette remarque m’a interpellée et je me suis demandée si les visiteurs ont besoin devoir du vrai pour décider de visiter un musée d’anthropologie.

Crâne du philosophe René Descartes © M.N.H.N / JC Domenech

Regardons un peu plus d’un siècle en arrière. En 1898 par exemple, la galerie d’anthropologie du Muséum d’histoire naturelle de Paris est dotée d’une longue vitrine emplie de véritables squelettes présentant des malformations. Même si, à l’époque, réserves et exposition ne sont pas encore dissociées, la place dédiée aux anomalies anatomiques est considérable. De plus, les textes scientifiques décrivantces malformations corporelles ne suffisent pas à assouvir la curiosité dupublic. Les conservateurs doivent accompagner chaque reste humain d’un récit de son histoire personnelle pour le rendre attrayant. La rareté, l’exceptionnel et l’anecdotique font alors le régal des visiteurs. Et ce à tel point que dans les musées, la science de la singularité prime sur la « vraie » science. Heureusement, au XXe siècle, la science basée sur les curiosités dela Nature est considérée plus sévèrement, jusqu’à faire évoluer le goût du grand public – du moins, espérons-le.

Regardons un peu plus d’un siècle en arrière. En 1898 par exemple, la galerie d’anthropologie du Muséum d’histoire naturelle de Paris est dotée d’une longue vitrine emplie de véritables squelettes présentant des malformations. Même si, à l’époque, réserves et exposition ne sont pas encore dissociées, la place dédiée aux anomalies anatomiques est considérable. De plus, les textes scientifiques décrivantces malformations corporelles ne suffisent pas à assouvir la curiosité dupublic. Les conservateurs doivent accompagner chaque reste humain d’un récit de son histoire personnelle pour le rendre attrayant. La rareté, l’exceptionnel et l’anecdotique font alors le régal des visiteurs. Et ce à tel point que dans les musées, la science de la singularité prime sur la « vraie » science. Heureusement, au XXe siècle, la science basée sur les curiosités dela Nature est considérée plus sévèrement, jusqu’à faire évoluer le goût du grand public – du moins, espérons-le.

Le visiteur est-il un voyeur ?

Revenons au XXIesiècle : qu’attendent les visiteurs d’une exposition d’anthropologie biologique : des sensations ou un propos pédagogique ? Existe-t-il aujourd’hui des substrats de ces pratiques de visite quelque peu voyeuristes du siècle dernier ? La question semble appartenir au passé et pourtant deux exemples récents nous disent le contraire.

Il suffit de se rappeler l’exposition "Our body, à corps ouvert" qui présenta en 2006, dix-sept corps dépouillés de leur peau et parfaitement conservés grâce au procédé de la plastination. Le doute sur la provenance licite des corps et leur exploitation à des fins (pseudo-)scientifiques mais également commerciales suscitèrent de nombreuses controverses. Après avoir totalisé 200000 visiteurs en France, elle fût fermée par décision de justice.

Exposer les nains et les géants

Autre exemple : les squelettes du Nain et du Géant déjà présents au début XXedans la vitrine des malformations anatomiques furent ressortis des réserves du Muséum d’histoire naturelle en 2006, pour l’exposition "Planète cerveau". Placés dans une vitrine, derrière des moulages de cerveaux illustrant le fonctionnement cérébral, ils étaient uniquement destinés à captiver le regard du visiteur. Ils n’avaient donc qu’une fonction d’appel. Pourtant, ce pseudo-recul sur l’objet mis en scène renforce au contraire le caractère choquant de l’utilisation d’un reste humain traité ici comme un décor…

En 2015, la réouverture du musée de l’homme a permis de privilégier enfin le but didactique et pédagogique. Malgré les 30 000 pièces de restes humains présents dans les réserves, le comité d’éthique du musée a déterminé ce qui n’était plus montrable en 2016 : enfants ou fœtus, corps nus… Il a également choisi de laisser cette fois de côté le sujet des anomalies anatomiques. Les rares exceptions à cette règle ont fait l’objet d’un mode de présentation plus digne : hauteur, mise en exergue, présentation du contexte funéraire…

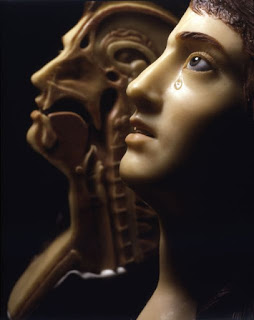

Par ailleurs, la séquence réservée à la céroplastie [2] peut heurter les âmes sensibles, pourtant elle ne vise pas à illustrer une leçon anatomique frôlant parfois la spectacularisation du corps décharné. Cettepartie relève en fait du domaine de l’anthropologie de la médecine et retrace les pratiques des études médicales au temps de l’interdiction de la dissection humaine et le fait que les bustes en cire anatomique furent en vogue au XIXe.

« Femme à la larme », cire colorée modelée, André-Pierre Pinson, 1784. © M.N.H.N / B. Faye

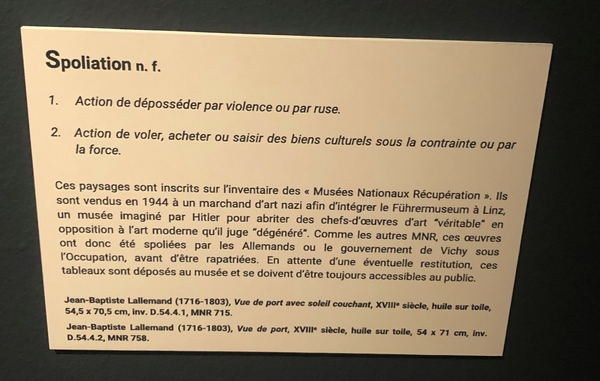

Le problème des restitutions

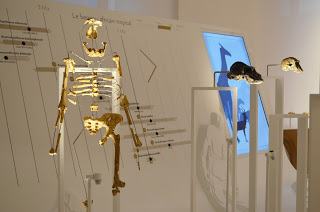

En outre, l’exposition de restes humains issus d’autres cultures pose le problème de la restitution. À l’image des deux cas tristement célèbres du corps de Saartjie Baartman, dite « la Vénus hottentote » et du crâne d’Ataï, chef de l’insurrection kanak en 1878, certains pays colonisateurs comme la France ou les États-Unis se sont emparés de restes humains sans se soucier du droit à la dignité humaine (reposant sur le consentement du défunt ou de ses ayants-droits). Au-delà de ce problème de la vision colonialiste des collections, nous posons tout simplement la question de la légitimité d’un musée à montrer l’original d’un reste humain alors qu’il peut en faire une copie, un moulage par exemple. Ainsi, au nouveau Musée de l’Homme, l’autre star de l’exposition permanente disputant la vedetteau crâne de Descartes est un moulage : c’est celui du squelette de Lucy (fossile d’Australopithèque vieux de 3,2 millions d’années, découvert en 1974 et exposé en Ethiopie, son pays d’origine).

Squelette de Lucy © L. Cailloce

Mais l’authenticité du crâne de Descartes n’a peut-être pas comme fonction première la satisfaction de la curiosité morbide. Jean Davallon a écrit : « à force de vouloir dire le monde, à force de rationalité (…),toute exposition utilise des objets pour produire un mondeautre, un monde mystérieux, attirant (l’exposition, comme la publicité est condamnée à plaire), un monde en rupture avec le monde quotidien, réel[3] ». Or, il me semble que le crâne de Descartes remplit parfaitement la fonction de lien entre le monde réel et ce monde en rupture, décrit par Jean Davallon. Puisqu’il est un reste humain véritable, dénué de l’intervention du concepteur d’exposition (à la différence d’un moulage), le public se sent – naïvement sans doute, en prise directe avec un objet provenant du même monde que lui, le monde réel, lui livrant toute sa vérité, sans intermédiaire. Cette concession d’exposer un reste humain véritable est le prix à payer pour que le public ressente inconsciemment une perméabilité entre le monde de l’exposition, mystérieux, et son monde du quotidien, le réel. Et finalement, ce crâne n’a pas été choisi au hasard. Il est probablement le seul qui puisse s’exposer avec dignité dans la mesure où le cartésianisme prônait la mise à l’épreuve du jugement par la science.

Mais l’authenticité du crâne de Descartes n’a peut-être pas comme fonction première la satisfaction de la curiosité morbide. Jean Davallon a écrit : « à force de vouloir dire le monde, à force de rationalité (…),toute exposition utilise des objets pour produire un mondeautre, un monde mystérieux, attirant (l’exposition, comme la publicité est condamnée à plaire), un monde en rupture avec le monde quotidien, réel[3] ». Or, il me semble que le crâne de Descartes remplit parfaitement la fonction de lien entre le monde réel et ce monde en rupture, décrit par Jean Davallon. Puisqu’il est un reste humain véritable, dénué de l’intervention du concepteur d’exposition (à la différence d’un moulage), le public se sent – naïvement sans doute, en prise directe avec un objet provenant du même monde que lui, le monde réel, lui livrant toute sa vérité, sans intermédiaire. Cette concession d’exposer un reste humain véritable est le prix à payer pour que le public ressente inconsciemment une perméabilité entre le monde de l’exposition, mystérieux, et son monde du quotidien, le réel. Et finalement, ce crâne n’a pas été choisi au hasard. Il est probablement le seul qui puisse s’exposer avec dignité dans la mesure où le cartésianisme prônait la mise à l’épreuve du jugement par la science.

Si le crâne de Descartes fait aujourd’hui figure d’exception dans un paysage dominé par la sacralisation de la dépouille mortelle et les préoccupations éthiques, certains scientifiques défendent une autre idée. Au sujet de la mission scientifique du Musée de l’Homme, Alain Froment, responsable des collections d’anthropologie biologique, rappelle : « L’intérêt de cette collection, c’est de ménager l’avenir, de conserver une archive humaine (…). En cas de restitution ou de réinhumation, on se prive de ce moyen d’exploration du passé, notamment pour les sociétés qui n’ont pas d’écriture. [4] »

Entre devoir de science et protection de la dignité individuelle, la solution se trouve peut-être dans les réserves. À la différence d’autres collections essentiellement destinées à la fois à être vues par le plus grand nombre et conservées, les objets d’anthropologie biologique font sans doute figure d’exception en échappant à cette règle de la démocratisation culturelle. Le lieu de mémoire à préconiser serait, une fois n’est pas coutume, soustrait au regard du grand public mais ouvert à la venue des chercheurs et des générations futures.

Véronique Marta

En savoir plus :

http://www.museedelhomme.fr#restes humains#anthropologie#musée de l'Homme

[1] « Des squelettes dans les limbes », Hervé Morin, Le Monde,12 octobre 2015

[2] Technique de modélisation anatomique mêlant l’utilisation de la cire à des restes humains.

[3] Jean Davallon, La Mise en exposition, Claquemurer pour ainsi dire tout l’univers, Centre de création industrielle / Centre Pompidou, 1986, p. 242.

[4] « Des squelettes dans leslimbes », op. cit.

"Je veux continuer à vivre, même après ma mort !"

Une chose est sûre, si je suis curieuse de toute forme d’établissements culturels, je n’accroche absolument pas avec les maisons de personnages célèbres. Si certaines exposent des œuvres, mettent en valeur le bâtiment et son histoire, et se renouvellent avec des expositions intéressantes, d’autres se contentent de placer quelques meubles où l’artiste aurait peint ou écrit ses plus grandes œuvres le tout figé dans le temps et dans la poussière.

Anne Frank © Fondation Anne Frank

Visiter la maison d'Anne Franck

Pourtant, en voyage à Amsterdam, il était inenvisageable pour moi de manquer la très célèbre maison d’Anne Frank. Située sur les canaux du centre-ville, ce musée est un incontournable pour tous les touristes d’Amsterdam, qui forment des files d’attentes interminables autour de la maison. Cependant, la maison Anne Frank n’est pas une maison de personnages célèbres comme les autres ; la maison est indissociable de l’histoire d’Anne Frank, c’est le cadre et la limite de la majorité des écrits d’Anne Frank dans son très célèbre Journal. Comme une prison et un refuge, une ennemie et une amie, l’histoire de la Maison d’Anne Frank est forte et complexe et la visite promettait d’être une expérience riche en émotions.

Le Journal d’Anne Frank est un livre qui parle à toutes les générations et à toutes les nationalités cequi explique son succès depuis près de 70 ans. Les écrits de cette jeune adolescente m’ont profondément marquée pendant mon enfance, et cette maison cachée appelée l’Annexe, je l’ai imaginée de nombreuses fois en souhaitant pouvoirun jour en franchir le seuil.

« C’est une sensation très étrange, pour quelqu’un dans mon genre, d’écrire un journal. Non seulement je n’ai jamais écrit, mais il me semble que plus tard, ni moi ni personne ne s’intéressera aux confidences d’une écolière de treize ans. »

Anne Frank, 20 juin 1942

Voilà pourquoi je me suis retrouvée à attendre deux longues heures dans le froid d’Amsterdam pour avoir la chance de visiter ce lieu symbolique et historique. En entrant enfin dans le musée, je comprends pourquoi la file d’attente est si longue ; non seulement il y a énormément de visiteurs mais la billetterie arrête de vendre des billets tous les vingt visiteurs environ pour quelques instants. En effet, l’Annexe est très exigüe et cette mesure permet également de pouvoir se retrouver en petit comité dans les pièces et parfois même seul. C’est sûrement aussi pour des questions de sécurité, d’évacuation et de conservation ; dans tous les cas les conditions de visite sont appréciables.

L’Annexe

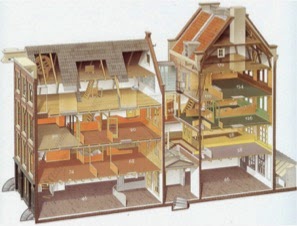

Petit rappel des faits : en 1942, les mesures anti-juives s’intensifient, la famille Frank entre alors en clandestinité au 263 Prinsengracht aux côtés de quatre autres personnes. Le bâtiment est composé de deux parties : une maison côté rue et derrière une annexe invisible. S’ensuit deux années de clandestinité et de cohabitation où il est impossible de sortir de cette annexe et où Anne Frank écrit un journal intime pour s’échapper de son quotidien difficile. En 1944, les clandestins seront dénoncés et déportés. Otto Frank, père d’Anne Frank et seul survivant des camps parmi les huit clandestins, décidera en 1947 de publier le journal intime de sa fille. Le musée ouvrira ses portes en 1960 sur les indications d’Otto Frank pour la reconstitution des pièces.

Petit rappel des faits : en 1942, les mesures anti-juives s’intensifient, la famille Frank entre alors en clandestinité au 263 Prinsengracht aux côtés de quatre autres personnes. Le bâtiment est composé de deux parties : une maison côté rue et derrière une annexe invisible. S’ensuit deux années de clandestinité et de cohabitation où il est impossible de sortir de cette annexe et où Anne Frank écrit un journal intime pour s’échapper de son quotidien difficile. En 1944, les clandestins seront dénoncés et déportés. Otto Frank, père d’Anne Frank et seul survivant des camps parmi les huit clandestins, décidera en 1947 de publier le journal intime de sa fille. Le musée ouvrira ses portes en 1960 sur les indications d’Otto Frank pour la reconstitution des pièces.

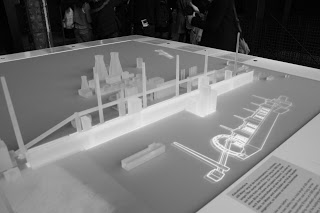

Plan de la maison et de l'annexe - © Wikimonde

Le parcours débute par la maison devant l'annexe qui abritait l'entreprise de Otto Frank ; l'entrepôt, les bureaux et enfin le dépôt. Ici, les pièces ont peu d'intérêt, mais permettent de rappeler le contexte historique au moyen d'archives filmographiques et de photographies. L'ambiance est pesante, les sources de lumière sont calfeutrées, l'éclairage est tamisé et il en sera ainsi pour tout le reste de la visite. Le moment charnière du parcours est le palier de l'annexe cachée avec sa très célèbre bibliothèque pivotante en guise de porte. Cette bibliothèque, d'origine, permet d'entrer dans la maison des clandestins ; l'atmosphère est étouffante avec des couloirs étroits, des escaliers raides (« un vrai casse-pattes hollandais » selon Anne Frank) et de grands rideaux noirs obstruant toute lumière du jour.

« Notre cachette est devenue une cachette digne de ce nom. En effet, M. Kugler a jugé plus prudent de mettre une bibliothèque devant notre porte d’entrée »

Anne Frank, 21 août 1942

La Chambre d'Anne Franck

Après avoir visité la chambre des parents et de la sœur d'Anne Frank, j’arrive enfin dans la chambre d’Anne Frank (partagée avec Fritz Pfeffer) où les murs sont couverts de photographies découpées dans les magazines et de cartes postales. Regarder ces photographies de stars de cinéma (Greta Garbo) ou de célébrités de l’époque (la Princesse Elisabeth) devant lesquelles Anne Frank rêvait des heures entières et qui constituaient le seul moment où elle pouvait s’échapper de la réalité et contempler le monde extérieur est un moment fort de la visite de l’Annexe. Viennent ensuite la salle d’eau, la salle de séjour commune et la chambre de Peter van Pels. Le grenier est la dernière pièce de l’Annexe et est importante dans l’histoire d’Anne Frank ; c’est le seul endroit où elle pouvait se réfugier seule et voir la lumière du jour. C’est également dans ce grenier qu’elle connaîtra ses premiers émois amoureux avec Peter. Comme il est impossible d’y monter pour des raisons de sécurité et de conservation, un grand miroir est installé pour permettre au visiteur de voir l’intérieur à partir du bas de l’échelle.

« Je ne suis jamais seule dans ma moitié de chambre et pourtant j’en ai tant envie. C’est aussi la raison pour laquelle je me réfugie au grenier. Là-haut, et auprès de toi, je peux être un instant, un petit instant,moi-même. »

Anne Frank, 16 mars 1944

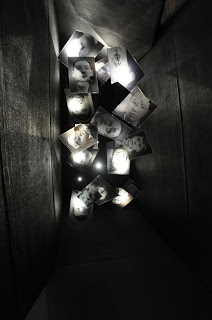

Le vide de l'absence

En entrant dans cette annexe, je me suis interrogée sur le vide des pièces : mis à part quelques photographies et quelques documents d’époques des clandestins sur les murs (cartes, liste de commissions, traits de croissance d’Anne et de Margot etc.), il n’y a aucun meuble qui permettrait de reconstituer les différents espaces. L’explication est donnée à la fin du parcours : l’Annexe est restée vide à la demande d’Otto Frank, et représente le vide laissé par les millions de personnes déportées. D’abord déstabilisée par l’absence de contenu, j’ai réalisé rapidement que ces pièces vides laissaient une impression bien plus forte au visiteur ; ces murs ont une mémoire, et nul besoin de lits, de commodes ou d’armoires pour ressentir et comprendre l’histoire de ces huit clandestins. Deplus, des maquettes et des photographies de reconstitution des pièces permettent de voir comment elles étaient agencées.

« Pense comme ce serait intéressant si je publiais un roman sur l’Annexe ; rien qu’au titre, les gens iraient s’imaginer qu’il s’agit d’un roman policier. Non mais sérieusement, environ 10 ans après la guerre, cela fera déjà sûrement un drôle d’effet aux gens si nous leur racontons comment nous, les juifs, nous avons vécu, nous nous sommes nourris et nous avons discuté ici. »

Anne Frank, 29 mars 1944

Le parcours au 263 Prinsengrachtse termine au dernier étage de la maison officielle (façade donnant sur la rue) ayant comme thème « la Shoah ». Nous pouvons alors connaître le destin de chaque clandestin après son arrestation le 4 août 1944 ; seul Otto Frank reviendra du camp de concentration et Anne Frank mourra du typhus seulement quelques semaines avant la libération en mars 1945. Les protecteurs, également arrêtés, survivront à la guerre. Dans cette partie de l’exposition, les papiers d’identité des huit clandestins sont exposés ainsi qu’un grand livre répertoriant les millions de déportés ouvert à la page de la famille Frank. Une vidéo particulièrement touchante de Hanneli Goslar est projetée où elle explique sa relation d’amitié avec Anne Frank, et comment elles se sont retrouvées au camp de Bergen-Belsen.

Quittons maintenant l’Annexe et les années 40 pour retourner au présent et au musée accolé à la Maison Anne Frank.

Le Musée Anne Frank

La maison Anne Frank- © Fondation Anne Frank

Le Musée est composé de trois salles d’expositions, d’un restaurant et d’une librairie. La première salle est un hommage à Otto Frank, à ses combats contre les discriminations tout au long de sa vie et à l’histoire de la publication du Journal d’Anne Frank. Une vidéo d’une interview d’Otto Frank est projetée sur l’histoire de sa vie avant et après la guerre.

Le Musée est composé de trois salles d’expositions, d’un restaurant et d’une librairie. La première salle est un hommage à Otto Frank, à ses combats contre les discriminations tout au long de sa vie et à l’histoire de la publication du Journal d’Anne Frank. Une vidéo d’une interview d’Otto Frank est projetée sur l’histoire de sa vie avant et après la guerre.

La deuxième salle est une salle clef dans le musée : on peut y voir le fameux Journal d’Anne Frank, petit carnet à carreaux rouges qu’elle avait reçu à l’occasion de son treizième anniversaire avant d’entrer dans la clandestinité. Lorsqu’il est plein, elle continue à écrire dans des cahiers puis sur des feuilles volantes. Anne Frank n’écrit pas seulement son journal intime mais aussi des nouvelles et recopie des belles phrases qu’elle trouve dans ses lectures. Son plus grand rêve est dedevenir écrivaine et de publier un livre sur la vie à l’Annexe après la guerre ; malgré sa mort prématurée, son rêve aura été réalisé au-delà de ses espérances. Les écrits d’Anne Frank sont d’ailleurs entrés au Patrimoine Mondial Documentaire de l’Unesco en 2009.

Enfin, le dernier espace est destiné à accueillir les expositions temporaires, expositions qui permettent d’approfondir l’histoire de la famille Frank. L’exposition en cours traite des protecteurs de l’Annexe, c’est-à-dire de toutes les personnes qui ont aidé les huit clandestins pendant la guerre. L’espace d’exposition est restreint et l’hommage à ces quatre personnes est vibrant mais bref.

« Kugler qui parfois a du mal à supporter la responsabilité colossale de notre survie à tous les huit et qui n’arrive presque plus à parler tant il essaie de contrôler ses nerfs et son excitation. »

Anne Frank, 26 mai 1944

La visite se termine avec la projection d’un film « Reflexion sur Anne Frank » qui rassemble les témoignages de personnes célèbres, de visiteurs du musée et de personnes ayant connu Anne Frank qui racontent leur relation avec elle et son journal. Chacun peut alors laisser une trace, un témoignage, une histoire de vie sur les tablettes numériques qui font office de livre d’or numérique.

L'émotion pour ne pas oublier

Avant de visiter ce musée, j’avais peur que les conditions de visites soient mauvaises dues augrand nombre de visiteurs et que Anne Frank soit trop « marchandisée ». Mes doutes se sont vite dissipés et j’ai autant apprécié l’Annexe cachée que le musée. Vous n’irez sûrement pas visiter ce musée pour la scénographie (soignée mais pas exceptionnelle) ni pour les expositions temporaires mais pour ressentir la puissance de l’histoire et de l’émotion dans lequel baigne ce lieu. Suite à ma visite, je me suis d’ailleurs replongée dans le Journal et j’en ai extrait les passages ici reproduits. La Maison Anne Frank vous permettra de (re)découvrir et de (re)lire le Journal d’Anne Frank et de ne jamais oublier l’histoire de cette jeune fille qui représente les millions de déportés pendant la seconde guerre mondiale.

Les extraits sont tirés du Journal d’Anne Frank

Laura Tralongo

.Pour aller plus loin :

Site officiel de la Maison Anne Frank

#annefrank

#amsterdam

#reconstitution

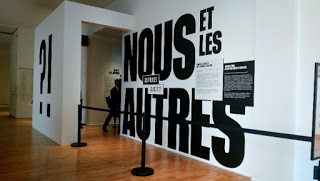

« Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » : un rendez-vous manqué ?

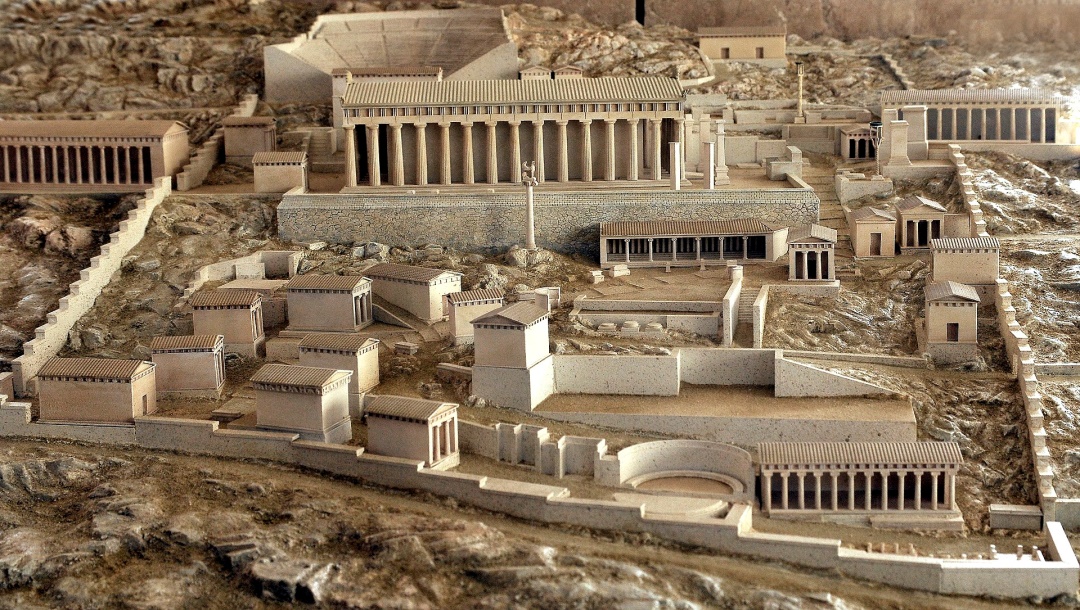

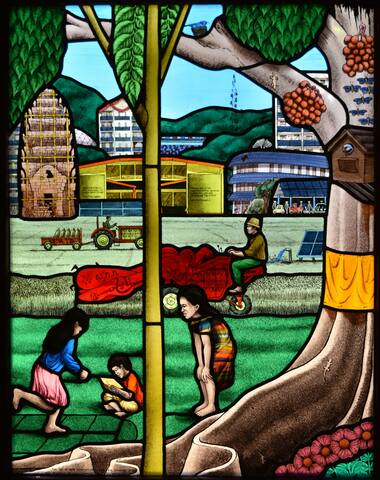

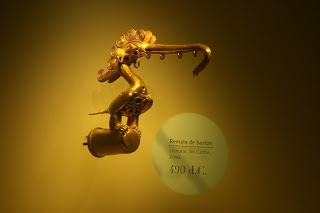

Du 9 octobre 2020 au 25 juillet 2021, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac présente l’exposition « Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique ». Si une exposition sur les Olmèques avait déjà été présentée aux États-Unis (« Olmecs, colossal masterworks of Ancient Mexico », Los Angeles County Museum of Art, octobre 2010 – janvier 2011 ; de Young Museum, San Francisco, février – mai 2011), ce sujet est encore inédit en Europe. Dédiée à la mise en lumière de civilisations encore peu connues, du grand public et même des archéologues, cette exposition présente le brassage culturel qui a caractérisé le Golfe du Mexique durant près de trois millénaires.

Un parcours qui met en lumière ces cultures…

L’exposition commence dès le hall d’entrée du musée par la présentation d’une tête colossale, caractéristique de l’art Olmèque. Présentée sur un socle de couleur bleu canard, cette œuvre invite le.a visiteur.euse à emprunter la rampe pour en découvrir davantage.

Tête colossale présentée dans le hall du musée © E. V-P

En entrant dans l’exposition, présentée sur la mezzanine Est du musée, le.a visiteur.euse découvre alors le début du parcours. Celui-ci commence par une courte présentation du propos de l’exposition : les Olmèques, et leur influence sur les autres cultures de cette région mésoaméricaine. Le texte informe aussi le.a lecteur.rice de ce qu’il va voir : des objets exceptionnels, jamais montrés en France.

La première séquence, au fond bleu canard, est dédiée plus spécifiquement aux Olmèques, la période durant laquelle ils se sont développés mais aussi leurs caractéristiques, comme l’organisation en ville ou la statuaire monumentale. À côté de ce texte introductif, une frise rappelle la chronologie mésoaméricaine et les différentes périodes – préclassique, classique et postclassique. Des objets illustrent alors les caractéristiques de cet art olmèque, comme le groupe des monuments 7 à 9, dit « Ensemble des Azuzules », retrouvé sur le second site de San Lorenzo. Cette séquence présente aussi plus en détail les villes de San Lorenzo et de La Venta, considérées comme les capitales olmèques. Un film diffusé au milieu de cette séquence retrace de manière assez romancée l’histoire de la culture.

Texte de la section « Les Olmèques », frise et carte © E. V-P

La deuxième séquence, sur murs jaunes, aborde la question centrale de l’écriture et de la linguistique dans la culture olmèque. Si les populations n’ont développé une forme d’écriture que tardivement, celle-ci va considérablement influencer les cultures qui la suivent, jusqu’aux Mayas et aux Aztèques. Les stèles présentées sont décryptées sur le mur leur faisant face, des dessins soulignant les photographies des glyphes.

La séquence suivante, intitulée « femmes et hommes du Golfe », sur fond blanc, présente l’influence de l’art olmèque sur les autres cultures du Golfe. Au centre de la pièce est placée une sculpture olmèque, entourée d’autres pièces de cultures contemporaines ou suivantes. Seulement une seule d’entre elle est mise en avant : les Huastèques, dont un court texte présente l’origine et le développement.

La quatrième séquence, avec des cimaises et des murs de nouveau bleus, « Offrandes », présente des groupes d’offrandes retrouvés sur des sites archéologiques comme les sculptures en bois d’El Manatí ou le dépôt de La Merced. Cette section met en lumière les fouilles et le contexte de découverte des différents objets, ainsi que l’importance des rituels pour les cultures du Golfe.

Section « Offrandes » © E. V-P

L’avant-dernière séquence, aux murs rouges, met en avant les interactions qu’ont entretenues les cultures de la côte du Golfe avec les régions voisines. Les recherches ont montré que les populations possédaient des caractéristiques communes comme la linguistique, les motifs architecturaux ou le jeu de balle.

Enfin, l’exposition se conclut sur le site de Tamtoc, cœur du développement huastèque, et la sculpture dite « La femme scarifiée ». La scénographie de cette section évoque le contexte de découverte de l’œuvre. Celle-ci fut découverte dans un réservoir d’eau.

Présentation de la « femme sacrifiée » © E. V-P

… mais une muséographie et un propos difficilement compréhensible

« Les Olmèques et les cultures du Golfe du Mexique » est une exposition très dense, tant au niveau du nombre d’œuvres présentées, appartenant aux Olmèques et aux cultures du Golfe, que de la quantité d’informations délivrées aux visiteurs. Si la division des séquences est perceptible grâce au code couleur mural dans l’exposition, le propos l’est parfois moins.

Les Olmèques sont une culture encore mal connue, d’abord à cause du peu d’objets qui nous sont parvenus, mais aussi à cause de la lecture soit raciste, soit eurocentrée et évolutionniste des témoins culturels qu’ils ont livrés. Si aujourd’hui la théorie d’un peuple éthiopien qui se serait perdu dans l’océan est abandonnée, les chercheur.euse.s ne sont pas tous d’accord sur le foyer de développement de la culture. Certains s’accordent à dire qu’il s’agit d’une culture qui s’est développée sur la côte du Golfe, d’autres formulent l’hypothèse d’une population venue de la côte pacifique et qui aurait ensuite voyagé.

La culture Olmèque est donc identifiée par le développement de cités avec une organisation spécifique. Il est néanmoins difficile de déterminer précisément l'organisation de ces villes : est-ce qu'il y avait un chef.fe commun ? est-ce qu'ils s'agissaient plus de cités-états ? est-ce qu'ils s'agissaient de capitales ? L’exposition n’aborde pas toutes ces incertitudes qu’ont les chercheur.euse.s, par exemple en présentant les villes de San Lorenzo et La Venta comme des capitales, alors qu’il est difficile de l’affirmer ou de l’infirmer. Les Olmèques sont aussi identifiés par ce qu'on appelle le « style olmèque ». Celui-ci est caractérisé par une bouche aux commissures tombantes, des lèvres charnues, un nez épaté, qui a longtemps été décrit comme des « traits négroïdes » et qui a fait dire que les Olmèques étaient un peuple africain. Cette théorie est aujourd’hui abandonnée. Ce style, et l’organisation en cités, ont influencé des cultures contemporaines et postérieures, appelées les épi-olmèques, comme les Huastèques, culture épi-olmèque la plus connue et la mieux identifiée. Néanmoins le terme « culture » est lui aussi soumis à des controverses. Il s'agit de villes ou de sites où l'on a retrouvé des traces d'une influence olmèque, mais il est difficile de dire s'il s'agissait véritablement d'une culture. L’exposition ne montre pas les difficultés qu’ont les chercheur.euse.s et archéologues d'identifier ces cultures.

En raison le manque de connaissances de ces cultures du Golfe, leur distinction n’est pas claire. En effet, l’exposition ne présente pas que des objets olmèques, c’est d’ailleurs là tout son propos. Néanmoins, les objets assimilés aux Olmèques ne sont pas différenciés de ceux appartenant à d’autres cultures. Ainsi, dans la première séquence, le.a visiteur.euse peut avoir l’impression que toutes les œuvres proviennent des Olmèques, ce qui n’est pas le cas. Cette difficulté d’appréhension brouille d’ailleurs la compréhension de la culture olmèque, allant dans le sens opposé du but de l’exposition. Cela est d’autant plus vrai dans la séquence intitulée « femmes et hommes du Golfe », présentant des œuvres de différentes cultures. Sur les cartels, aucune mention de ces cultures n’est faite. La seule différence de traitement réside dans le fait que l’œuvre olmèque est au centre, et les autres sont positionnées autour. Cette mise en avant muséographique est claire pour un néophyte, mais l’est-elle autant pour un.e visiteur.euse moins averti ? Ce n’est que dans l’avant dernière section que des cartels feront mention d’une autre culture : maya ou aztèque.

Stèle 6 du site de Cerro de las Mesas et son cartel, mentionnant le terme épi-olmèque, sans que celui-ci ne soit explicité © E. V-P

Pourquoi ne pas mentionner le nom de ces différentes cultures ? Un.e visiteur.euse non averti va-t-il comprendre qu’il ne s’agit pas seulement d’œuvres olmèques ? L’absence de mention de ces cultures peut être due au fait qu’encore aujourd’hui nous les connaissons très mal. Il est donc difficile d’affirmer avec précision de quelles populations il pouvait s’agir. Pourtant, il aurait été pertinent d’en faire mention. Pour une exposition se targuant de célébrer « les résultats de plusieurs missions archéologiques », la mise en lumière de la recherche actuelle semble cohérente dans le propos. La mention « culture inconnue » aurait probablement pu aider les visiteur.euse.s à mieux se repérer et à comprendre cette influence.

Enfin, les dernières sections sont assez complexes et leur présence dans l’exposition n’est pas claire. En effet, après la séquence « femmes et hommes du Golfe », dédiée à l’influence olmèque, la section « offrandes » revient sur la culture et les rituels caractéristiques. La séquence, « interactions », aborde de nouveau la question des échanges, déjà évoquée en section « femmes et hommes du Golfe ». Enfin, la dernière séquence, ainsi que la conclusion sur le site de Tamtoc, est sûrement la plus complexe. En effet, elle fait appel à des connaissances extérieures à l’exposition, notamment sur le site de Teotihuacan. Ces séquences sont plus dédiées à un public spécialiste, et n’ont peut-être pas leur place tout à la fin de l’exposition, après une heure de visite et une certaine fatigue accumulée.

Plus largement, comment comprendre le terme culture ? La mention des « cultures du Golfe » dans le titre permet d’englober l’aire géographique, sans que ces cultures ne soient clarifiées. Mais, l’exposition participe à la confusion entre styles et cultures. L’exposition mentionne plusieurs fois les « traits olmèques », qui est un style qu’on retrouve au-delà du Veracruz, et du Golfe même. Dans le monde épi-olmèque, c’est-à-dire après les Olmèques, les styles sont plus locaux, par site presque. À la fin de l’exposition, comment le visiteur définirait-il les « cultures du Golfe » ?

Si cette exposition a le mérite de mettre en lumière des cultures peu connues, et de montrer une richesse d’objets, elle garde un regard empreint de pratiques occidentales et un discours au niveau de lecture parfois difficilement compréhensible.

E. V-P

Pour aller plus loin :

#exposition #MuséeQuaiBranlyJacquesChirac #Olmèques

« Vivre en Camus » gravé dans les mémoires

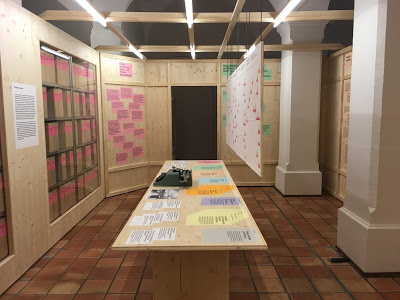

Crédits : K.F

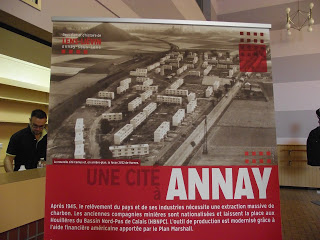

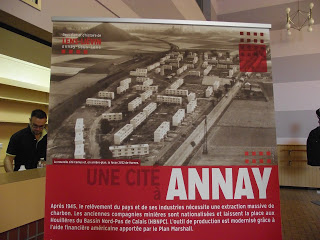

L’exposition « Vivre en Camus » à Annay-sous-Lens donne aux anciens camusards l’occasion de retrouver le voisinage qu’ils ont longtemps aimé côtoyer. Ils s’exclament à la vue d’un ancien ami. Ils rient en regardant les photographies qui leur rappellent assurément des souvenirs chaleureux .

Les Mines sont un univers à part entière, reconnues depuis 2012 patrimoine mondial de l’Unesco, et source d’inspiration pour nos conceptrices d’exposition du Master Expo-Muséographie à l’Université d’Artois. « Vivre en Camus » impulsé par nos professeurs Isabelle Roussel-Gillet et Serge Chaumier, a été mis en œuvre par nos collègues, Mathilde, Lucie, Isabelle et Mylène qui ont fait de ce projet d’exposition un lieu extraordinaire de prise de conscience d’un patrimoine en voie de disparition (avec le soutien de la mairie d’Annay-sous-Lens et le Pays d’Art et d’Histoire de Lens-Liévin).

Les cités Camus s’écroulent alors que dans le cœur des camusards, elles sont toujours présentes et significatives.

Crédits : K.F

Et au cœur de l’exposition, une salle de projection improvisée offre aux visiteurs l’opportunité de passer la porte de l’un de ces Camus. Accueillis chaleureusement par M. et Mme Monchaux, les visiteurs suivent la visite guidée de la maison où la simplicité de nos hôtes donne à voir le grand cœur des gens du Nord, inimitable, sincère, unique !

Mathilde, Lucie, Isabelle, Mylène, vous avez fait des heureux, je l’ai vu, je l’ai entendu ce public enthousiaste ! C’était magnifique !

Katia Fournier

À l'abordage au Musée portuaire !

Le musée « à flot » du Musée portuaire de Dunkerque

Ça vous dirait une petite balade en bateau sans avoir le mal de mer ? Rendez-vous au Musée portuaire de Dunkerque où vous pourrez visiter trois bateaux des collections du musée. Oui, oui, visiter !

Des bateaux ancrés dans le port

Le Musée portuaire : musée « à quai » et musée « à flot »© www.lineoz.net

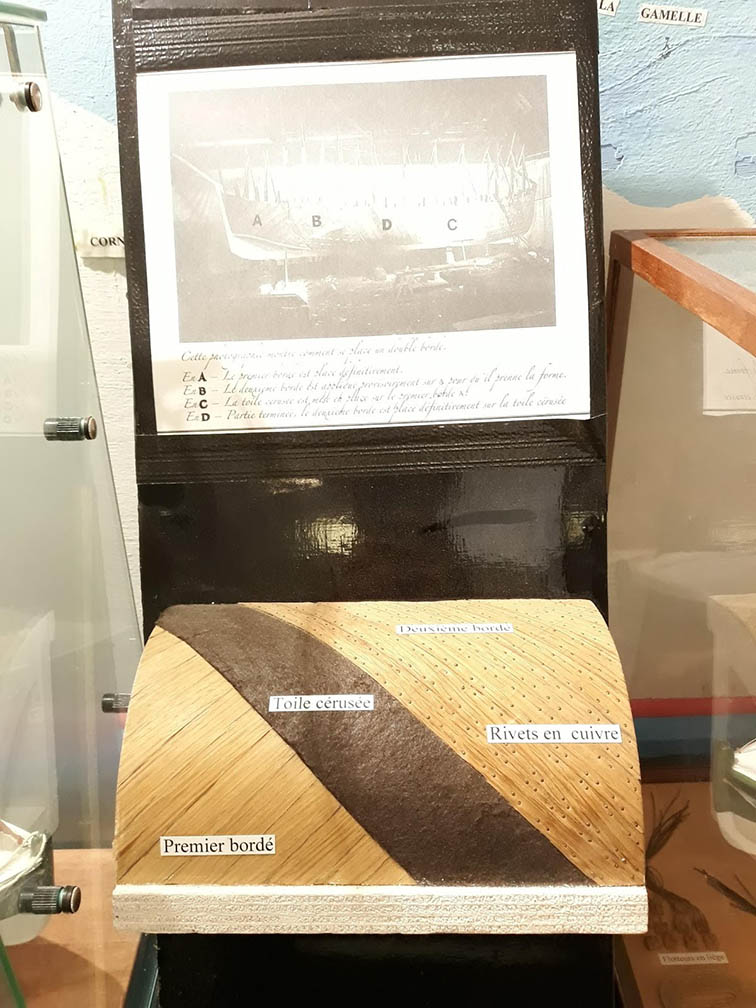

En se baladant dans le port de Dunkerque, le promeneur aperçoit quatre bateaux légèrement en retrait par rapport aux autres bateaux du port et légèrement... décalés. L'un d'entre eux, avec ses splendides mâts et cordages, signale son appartenance à un autre siècle. Que fait-il dans le bassin du commerce ? Tiens, n'est-ce pas le Musée portuaire qui se dessine à l'horizon ? En s'approchant, le promeneur comprend que ces bateaux font en fait partie des collections du musée mais, surprise, ils ne sont pas uniquement là pour être admirés de l'extérieur, on peut monter à bord et les visiter ! Parmi les six bateaux de la collection du musée, dont quatre sont amarrés devant le musée, trois sont ouverts au public. Le musée ouvre le premier bateau au public, le trois-mâts Duchesse Anne, en 2001, le deuxième, la péniche Guilde, en 2003 et le troisième, le bateau-feu Sandettie, en 2006. La Pilotine n°1 est visible sur le quai mais non ouverte au public et les deux autres bateaux, le remorqueur l'Entreprenant et la vedette balisage l'Esquina,ne sont pas exposés dans le bassin. Car oui, on peut utiliser le terme « exposés » pour qualifier la mise en espace des bateaux. En tant qu'objets de collection, ils sont exposés dans le bassin du commerce comme un tableau est exposé dans une salle. À la différence près, et non négligeable, que ces bateaux constituent ce que le musée appelle le musée « à flot », par rapport au musée « à quai ». Nominalement, les bateaux se distinguent donc des autres objets de collection du musée et, plus intéressant encore, ils sont eux-mêmes désignés comme étant un musée. Alors, objet de collection ou musée ?

En se baladant dans le port de Dunkerque, le promeneur aperçoit quatre bateaux légèrement en retrait par rapport aux autres bateaux du port et légèrement... décalés. L'un d'entre eux, avec ses splendides mâts et cordages, signale son appartenance à un autre siècle. Que fait-il dans le bassin du commerce ? Tiens, n'est-ce pas le Musée portuaire qui se dessine à l'horizon ? En s'approchant, le promeneur comprend que ces bateaux font en fait partie des collections du musée mais, surprise, ils ne sont pas uniquement là pour être admirés de l'extérieur, on peut monter à bord et les visiter ! Parmi les six bateaux de la collection du musée, dont quatre sont amarrés devant le musée, trois sont ouverts au public. Le musée ouvre le premier bateau au public, le trois-mâts Duchesse Anne, en 2001, le deuxième, la péniche Guilde, en 2003 et le troisième, le bateau-feu Sandettie, en 2006. La Pilotine n°1 est visible sur le quai mais non ouverte au public et les deux autres bateaux, le remorqueur l'Entreprenant et la vedette balisage l'Esquina,ne sont pas exposés dans le bassin. Car oui, on peut utiliser le terme « exposés » pour qualifier la mise en espace des bateaux. En tant qu'objets de collection, ils sont exposés dans le bassin du commerce comme un tableau est exposé dans une salle. À la différence près, et non négligeable, que ces bateaux constituent ce que le musée appelle le musée « à flot », par rapport au musée « à quai ». Nominalement, les bateaux se distinguent donc des autres objets de collection du musée et, plus intéressant encore, ils sont eux-mêmes désignés comme étant un musée. Alors, objet de collection ou musée ?

Quand les collections deviennent des espaces de visite

Les trois bateaux ouverts à la visite, dont deux d'entre eux sont classés aux monuments historiques, sont des objets de collection. Un objet de collection est destiné à être exposé au public et effectivement les bateaux le sont. Le visiteur peut les admirer de l'extérieur comme il admire un objet dans une vitrine, mais il peut aussi monter à bord pour découvrir ce qui n'est pas visible de l'extérieur. Pour cela, ce n'est pas une obligation d'ouvrir au public les bateaux, des outils de médiation pouvant permettre une visite virtuelle de leur intérieur. Le musée a néanmoins décidé de les ouvrir au public pour offrir une qualité de visite exceptionnelle et complémentaire de la visite des salles d'exposition du musée « à quai ». Seulement, il ne se contente pas de faire monter les visiteurs à bord, et c'est là que le terme de musée « à flot » prend tout son sens : les bateaux sont à la fois objets d'exposition et lieux d'exposition. C'est un pari osé de la part du musée car il faut faire de ces bateaux des espaces muséaux tout en conservant et respectant leur âme et leur statut d'objet de collection. Pour cela, le musée a tenu compte de l'histoire de chaque bâtiment afin que l'offre muséographique soit la plus pertinente possible. À chaque bateau correspond donc une offre différente qui semble conquérir le public par son aspect ludique puisqu'un quatrième bateau, la Pilotine n°1, va bientôt être ouvert au public. Et si l'on faisait un petit tour à bord ?

La vie à bord

La Duchesse Anne Crédits : Lilia Khadri

Puis destination le Sandettie, un patrimoine maritime spécifiquement dunkerquois puisque ce bateau était chargé de signaler les bancs de sable face à l'entrée du port aux autres navires. Le bateau dévoile au visiteur ses différents espaces de vie contextualisés par des cartels et expôts aidant à la compréhension de l'activité du bateau présentée notamment dans la première salle, la salle commune des officiers, où est installé le matériel de transmission. Aller, un dernier et retour sur la terre ferme ! La visite se termine par la péniche Guildeaménagée pour accueillir dans ses cales une exposition permanente, La vie au fil de l'eau, qui présente l'histoire de la batellerie en évoquant le lien entre la vie professionnelle et familiale des bateliers. Petite originalité, cette exposition permanente est...itinérante ! Contradiction ? Non car la péniche, habitée par un couple de mariniers retraités, peut encore naviguer et se déplace en fonction de la demande pour montrer son exposition. La visite terminée, le visiteur regagne le quai et laisse les bateaux reposer paisiblement dans le port jusqu'à la prochaine visite. Enfin, pas tout à fait, parce que si l'on jette un œil sur ce qui s'y passe en-dehors des heures de visite, on découvre que bien d'autres activités y sont organisées...

Exposition La vie au fil de l'eau Crédits : Astrid Molitor

C. D.

Informations pratiques : Ouvert à 15 heures les dimanche et mercredi hors période de vacances scolaires et tous les jours d'ouverture du musée pendant les vacances scolaires – Fermé de fin novembre aux vacances scolaires de février.

Pour aller plus loin, cap sur :

– Griffaton Marie-Laure (dir.), Les bateaux-feux : histoire et vie des marins de l'immobile, Somogy Editions d'Art, 2003

– Louvier Patrick (dir.), Neptune au musée, Presses universitaires de Rennes, 2014

– http://www.museeportuaire.com/spip.php?rubrique32

– http://www.dailymotion.com/video/xklm94_la-duchesse-anne_creation

Mots clés : Musée portuaire, patrimoine flottant, bateaux, muséographie

A la découverte des mystérieux et majestueux Indiens !

« La terre a un chant. Elle porte les sons de l’univers. Chaque créature a un chant. Chaque plante a un chant.» Citation Indienne

Qui n'a jamais imité les Indiens, rêvé d'avoir une tente ou encore de dormir à la belle étoile ? Qui n'a jamais été bercé par les contes décrivant l'univers paisible et poétique de ces peuples ? Les Indiens d’Amérique sont des peuples passionnants, dont la disparition fut rapide et tragique. Ils ne sont plus que quelques milliers, vivant dans des réserves ou dans des villes et villages contemporains. Qui sont ces peuples que nous nommons Indiens ? Cheyennes, Comanches, Apaches, Dakota… entrez dans leur monde, au musée du Quai Branly…

Un exemple de tipi indien Crédits : L.K

Cette exposition révèle les productions artistiques des Indiens d’Amérique et nous fait découvrir leurs modes de vie chronologiquement.

Cette exposition révèle les productions artistiques des Indiens d’Amérique et nous fait découvrir leurs modes de vie chronologiquement.

En plus des vitrines présentant les œuvres, les murs de l'exposition sont aussi des supports muséographiques. En effet ils sont recouverts de frises, de cartes et de descriptions de certains événements historiques qui ont entraîné des évolutions et des perturbations dans la vie des Indiens. Ajouté à cela, nous découvrons les noms de chaque tribu indienne, même les moins connues et apprenons à les localiser sur le continent américain.

Nous pouvons remarquer que les thèmes représentés dans leurs œuvres et objets d'arts varient lorsque de nouvelles apparitions ont eu lieu. Parexemple, une fois que les Indiens ont découvert les chevaux et les ont utilisés dans leur vie quotidienne, ils les ont représentés sur certaines peintures. Avec l'importation de masse les Indiens ont pu avoir accès à de nouveaux matériaux.

Le parcours est structuré en sections thématiques très précises, par exemple la vie dans les grandes plaines (1700-1820), la mort du bison(1860-1880), les communautés et diaspora (1910-1965) et le renouveau artistique (1965-2014)...

Crédits : L.K

Une scénographie épurée

Nous découvrons une centaine d'objets uniques et précieux crées par les Indiens d'autrefois et par les Indiens d'aujourd'hui. Ces peuples étaient tous de grands artistes qui ont transmis leur passion à leurs descendants. La tradition se perpétue ! Ces œuvres d'art et utiles quotidiennement témoignent d'un amour spirituel pour la nature et les éléments terrestres.

Nous découvrons une centaine d'objets uniques et précieux crées par les Indiens d'autrefois et par les Indiens d'aujourd'hui. Ces peuples étaient tous de grands artistes qui ont transmis leur passion à leurs descendants. La tradition se perpétue ! Ces œuvres d'art et utiles quotidiennement témoignent d'un amour spirituel pour la nature et les éléments terrestres.

Des objets indiens variés

Cape indienne représentant une bataille encadrée par le soleil et la luneCrédits : L.K

C’est un ravissement de pouvoir découvrir la culture indienne à traversces peintures, dessins, sculptures, broderies, parures de plumes et même calumets de la paix ! Si colorées, détaillées et impressionnantes !

C’est un ravissement de pouvoir découvrir la culture indienne à traversces peintures, dessins, sculptures, broderies, parures de plumes et même calumets de la paix ! Si colorées, détaillées et impressionnantes !

« Certaines pièces ont 300 ou 400 ans d'histoire. C'est déjà un miracle qu'elles soient parvenues jusqu'à nous. C'est un ensemble absolument exceptionnel car il n'y pas l'équivalent ailleurs dans le monde. Certainement pas en Amérique du Nord, où on a collecté des objets indiens beaucoup plus tardivement, au XIXe siècle » dixit André Delpuech, conservateur en chef du Patrimoine, chargé des collections Amériques au Musée du quai Branly.

Les stéréotypes sur les indiens

Et à votre avis, l'image que nous avons des Indiens est elle-vraie ou bien erronée ? N’a-t-elle pas été grandement façonnée parle cinéma ? Aussi une salle diffuse-t-elle les extraits de différents films américains des années 1960 et plus, évoquant les stéréotypes qui étaient véhiculés sur les Indiens. Certaines scènes tournées à la dérision nous font sourire. Nous prenons conscience que les réalisateurs employaient des stéréotypes dérisoires... excessifs... ce qui en devenait ridicule. Dans cette première production cinématographique, les Indiens étaient représentés avec dédain tels des guerriers sauvages recouverts de peintures, des sortes de clowns ou encore des hommes sanguinaires. C’est seulement dans les années 70 qu’ils seront un peu plus considérés et que le métissage est envisagé en racontant des histoires d'amours entre un homme dit blanc et une princesse indienne, alliance mixte symbole d’une entente commune.

Une robe contemporaine de toute beauté Crédits : L.K

Bémols, vous avez dit bémols ? A la fin de l’exposition sont représentés deux tipis contemporains à taille humaine. Ceci nous permet de nous faire une idée cependant chaque visiteur aurait souhaité rentrer dedans, mais c’est impossible, ce qui est bien dommage et provoque une frustration finale chez l’enfant autant que chez l’adulte. De plus il est frappant que l'extermination des Indiens par les colons soit à peine évoquée, les commissaires d'expositions n'ont pas souhaité appuyer un point de vue mis à part celui de déconstruire les stéréotypes. Puis, certaines œuvres sont peu mises en valeur à cause d'un manque flagrant de lumière et des cartels presque introuvables puisque mélangés parmi d'autres. Les auteurs de ces oeuvres artisanales ne sont même pas mentionnés !

Bémols, vous avez dit bémols ? A la fin de l’exposition sont représentés deux tipis contemporains à taille humaine. Ceci nous permet de nous faire une idée cependant chaque visiteur aurait souhaité rentrer dedans, mais c’est impossible, ce qui est bien dommage et provoque une frustration finale chez l’enfant autant que chez l’adulte. De plus il est frappant que l'extermination des Indiens par les colons soit à peine évoquée, les commissaires d'expositions n'ont pas souhaité appuyer un point de vue mis à part celui de déconstruire les stéréotypes. Puis, certaines œuvres sont peu mises en valeur à cause d'un manque flagrant de lumière et des cartels presque introuvables puisque mélangés parmi d'autres. Les auteurs de ces oeuvres artisanales ne sont même pas mentionnés !

Mais le déplacement vaut le coup, soyez en sûrs. Venez-vous émerveiller, en immersion dans les plaines amérindiennes !

Lilia Khadri

Pour aller plus loin

Exposition - Indiens des plaines

# Indiens

# Civilisations

# Artisanat