Arts vivants - Arts du spectacle - Musique

"Suis moi !", cheminer à l'Historium de Bruges

L’Historium de Bruges guide ses visiteurs pendantune heure dans les dédales de la Bruges médiévale. Cela suit l’histoire d’unjeune apprenti du peintre Van Eyck qui doit aller chercher une jeune femme etun perroquet vert pour le dernier tableau de son maître. L’histoire, pleine depéripéties, est racontée en séquences qui intègrent, chacune, une vidéo et unereconstitution physique des lieux de l’action.

Séquence dans l’atelier de van Eyck @Trip Advisor

L’Historium est un projet qui met en collaborationdes familles nanties de Flandre occidentale, une brasserie, la BNP ParibasFortis et le gouvernement flamand. Il a ouvert en 2012 avec un objectif derentabilité élevée envers ses investisseurs. Cela explique en partie le prix dubillet (12 euros) mais aussi la nécessité d’accueillir toujours plus devisiteurs. Comment, dans ce cas,atténuer l’effet de « foule » ? Comment faire croire au visiteurqu’il est le seul ici, ou presque ?

Cheminer en groupe

La solution est une histoire de flux : l’Historiuma choisi de segmenter les flux de visiteurs en petits groupes qui se suiventmais ne se voient ni ne se croisent ! Chaque groupe vit l’expérienceindépendamment. Pour ce faire, les créateurs de ce système se sont inspirés desattractions touristiques : pensez aux longues files qui sont ensuiteséparés en petits groupes pour rentrer dans la maison hantée ou le petit train.Une fois séparés, les visiteurs sont guidés dans un cheminement précis.

Suivre

Ce cheminement est visible au sol par des traces depas blanches. Ces traces, comme autant de petits cailloux blancs nous indiquentpar où se fera la sortie dans chaque salle. Il n’y a qu’un parcours possibleparmi ces salles. Par contre à l’intérieur des salles les déplacements sonttrès différents. La reconstitution et la vidéo s’accordent de manière variée :

- Dans une salle ronde avec des voutes la reconstitution conduit à tourner autour du pilier central, découvrant la vidéosur plusieurs petits écrans comme autant de fenêtres sur les murs.

- Dans un espace en couloir représentant le marché, la vidéo est le long du mur, comme si le visiteur regardait la scène par la fenêtre d’une maison, depuis la rue.

- A un autre endroit, il faut lever les yeux quand, en haut d’un escalier, une porte s’ouvre qui révèle sur un écran une autre pièce, l’atelier du peintre, où se déroule la scène.

- Enfin, pour une scène de repas, le visiteur entre dans une pièce sombre et l’écran est inséré dans une grande table centrale. La scène est filmée en plongée ce qui donne vraiment l’impression deregarder la vidéo par-dessus l’épaules des personnages.

La pièce reconstituée : Atelier du peintre @Historium

Afin de ne pas perdre le spectateur et de rythmer son parcours, l’audioguide qui diffuse le son de la vidéo intègre des consignes « dissimulées » : l’apprenti nous dit « viens, suis-moi », « allons vers le marché » ou encore « il fauts e dépêcher ! ».

Déambuler dans les coulisses

Après l’histoire de Jacob, l’apprenti de Van Eyck, et sa folle journée à travers Bruges, le visiteur entre dans un espace d’exposition plus classique. Il y trouve des informations scientifiques et historiques sur la Bruges médiévale avec des cartels, des manipulations et des tests sur des écrans interactifs.

Dans cet espace où le temps n’est pas compté, ladéambulation est laissée libre. C’est un espace de « coulisses »après la représentation. C’est aussi là qu’est, d’ailleurs, présenté un making of du film. Les audioguides nepassent plus automatiquement d’une piste à l’autre : il faut taper desnuméros pour déclencher un commentaire.

Visiter sans bouger

Point d’orgue de ce cheminement, l’Historium nous propose un voyage immobile. En effet, après la visite, ceux qui le souhaitent peuvent expérimenter 10 minutes d’immersion totale dans un monde virtuel reconstituant la ville au Moyen Âge. Nos yeux et nos oreilles sont monopoliséspar un masque (l’oculus rift) et un casque. L’expérience est très réussie : nous sommes libres de bouger la tête et découvrons la reconstitution non seulement à 360° mais aussi au-dessus et au-dessous de nous. Pour plus de mouvement, nous sommes placés dans une barque qui avance. L’arrivée aux portes de la ville est spectaculaire !

Logo de l’Historium @Historium

En liberté conditionnelle ?

Au terme de ce voyage je m’interroge : ai-je été l’otage consentant du cheminement chuchoté par l’Historium ? Je n’avais la plupart du temps ni le choix de mon parcours ni celui de mon rythme (la petite salle d’exposition mise à part). Pourtant la sensation est plutôt celle d’avoir été une invitée privilégiée de ce voyage où tout s’est accompli pour mes yeux uniquement, ou presque.

Après réflexion, je pense identifier deux ficelles à ce tour de magie : le conte et la nouveauté.

- Personne ne se lasse des histoires qui, depuis notre enfance, nous tiennent en haleine jusqu’à leur résolution. Suivre Jacob est facile quand il nous raconte son histoire : nous retrouvons les repères familiers que sont les différents personnages, l’unité relative de lieu, un début et une fin (de fait « Jacob et Anna vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».).

- La nouveauté et la découverte renforcent l’estime du visiteur valorisé par la technologie développée pour lui et les surprises qu’elle réserve, de l’oculus rift à la curiosité de savoir où sera l’écran dans la prochaine salle ? Y aura-t-il encore de la neige qui tombe du toit ? etc.

Le gout de l’innovation : on ne se voit pas mouton parce qu’on découvre. Soit découvrir la technologie soit découvrir la salle avec ses sons, ses bruits, ses décors, son film.

PS : Je ne résiste pas à vous dire que, selon le site internet de l’Historium, durant la première journée de tournage les deux bébés acteurs ont fait pipi sur la cape de l’héroïne, Anna, à huit reprises.

#Bruges

#Voyage

#Historium

Pour en savoir plus : https://www.historium.be/fr

« Touchez la musique ! » Lancez vous dans le parcours du Musée de la musique

Depuis juin 2013, le Musée de la musique de Paris propose à tous ses visiteurs en visite libre un nouveau parcours d'exploration des instruments de la collection permanente par une approche multi sensorielle. Le Parcours « Touchez la musique ! » (TLM) s'inscrit dans une démarche de mixité et d'accessibilité en offrant aux personnes valides et à tous les visiteurs en situation de handicap, des moyensde médiation adaptés. Inscrit dans la continuité d'un premier projet mis en place en 2009, le parcours TLM est spécifiquement dédié au public déficient visuel avec des plans et dessins en relief tactiles.

Module de la viole

Crédits : A.D

A vos sens !

Prêts pour l'égal accès de tous à laculture

Extrait du film pédagogique du module de l'orgue

© Citéde la musique

Poursuivez jusqu'à l'étage Le XVIIIe siècle : La musique des Lumières, vous arriverez au module de l'orgue. Ici l'espace interactif implique une activité d'écoute, le visiteur mal entendant peut brancher une bouclemagnétique portativepermettant d'amplifier le son. Le plateau est rétroéclairé en braille et en relief. Par ailleurs, l'écran est particulièrement accessible aux publics sourds et aux personnes en situation de handicap mental, le film est en Langue des Signes Française (LSF), est sous-titré et l'audioguide fournit de l'audiodescription (voix-off).

Module de la trompette

Crédits : A.D

Ensuite, montez quelques marches ou prenez l'ascenseur, vous arriverez à l'étage Le XIXe siècle : l'Europe Romantique. L'occasion de voir et/ou de sentirdes circuits d’air vibrants en fonction des pistons de la trompette exposée que vous aurez activés. Vous remarquerez aussi que tous les modules sont constitués d'une planche rétro-éclairée. Cette innovation permet d’apporter une meilleure diffusion de la lumière essentielle au public déficient visuel.

La découverte de quelques instruments dans un parcours tel que celui-ci correspond à un moyen de répondre à la loi de 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». En effet, celle-ci prévoit, outre que les institutions publiques soient accessibles physiquement à tous, que les contenus des expositions le soient également. Les musées quels qu'ils soient (d'histoire, de sciences, d'archéologie, de Beaux-arts) sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à proposer des plans tactiles, textes en braille, audioguides avec audiodescriptions, etc. ; qui sont autant de dispositifs à utiliser en visite autonome. Cependant il reste du chemin à parcourir, les dispositifs sont encore épars et tous les handicaps ne sont pas pris en compte au sein d'un même espace. En testant le parcours vous pourrez remarquer la spécificité de celui-ci, qui réside dans la combinaison de divers dispositifs faisant appel à vos sens tout en étant adaptés à plusieurs handicaps, pour être accessible à tout un chacun.

Partez explorer la conception concertée et innovante du parcours !

Module du theremin

© Citéde la musique

Poursuivez votre visite jusqu'à l'espace Le XXe siècle : l'accélération de l'histoire et jouez à l'un des plus anciens instruments de musique électronique : le theremin.

En donnant la possibilité à tous de « toucher la musique » par la mise à disposition d'instruments, d'objets à manipuler, le musée engage nécessairement un budget important. Compte-tenu des outils technologiques indispensables à la réussite du parcours, des partenaires financiers se sont associés au projet ; la Fondation Orange, le Fonds Handicap et Société.

Les films sur écrans encastrés dansla table des modules ont été réalisés grâce au mécénat exclusif de la FondationFrance Télévisions.

Par ailleurs la mise en place du parcours a nécessité des compétences variées. En effet, des exigences en termes de contenus(adaptés aux familles) mais aussi d'esthétisme(graphisme confié à Aurélie Pallard) combinées à une ergonomie adaptée aux personnes handicapées ont été prescrites lors de la conception. De plus, des matériaux résistants et durables ont été privilégiés. Une collaboration avec des personnes handicapées a bien évidemment été prévue lors de l'évaluation formative ainsi que pendant celle de remédiation.

C'est gagné ! Comment s'améliorer ?

Pour terminer votre parcours jouez de la sanza - instrument prenant la forme d'une petite boîte rectangulaire servant de caisse de résonance et muni d'un clavier de lamelles métalliques - à l'étage Les musiques du monde, seul ou en famille, avec un ami, puisque deux sanzas sont disposées sur le module. Avez-vous manquéce module comme bon nombre de visiteurs?

Affiche de l'enquête

Crédits : A.D

Une enquête menée entre octobre et décembre 2013 par le service culturel du Musée a permis une évaluation sommativedes dispositifs pour rendre compte de la visibilité des modules et des dysfonctionnements inhérents à leur utilisation (administration de questionnaires et observation « postée »). Les visiteurs se sont prêtés au jeu de questions-réponses, heureux de partager leur expérience de visite. Ainsi pour le module de la sanza, certains visiteurs passent à coté de ce module en raison de son isolement le long d'un mur. Ceux-ci ont été forces de propositions pour améliorer sa visibilité.

Les actions de la Cité de la musique en matière d'accessibilité ne se limitent pas à ce parcours. Elle s'efforce de rendre accessible l'ensemble de ses activités à tous les publics sans faire de distinction tant dans sa programmation que dans ses supports de communication. Le statut juridique de la structure, établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC), placé sous tutelle du ministère de la Culture, justifie d'autant plus l'exigence d'une offre irréprochable, adaptée à tous.

À la lumière de l'étude de ces dispositifs et de rencontres de professionnels muséaux, nous retenons que s'adresser aux publics handicapés nécessite de travailler sur l’accessibilité à tous. Les parcours doivent être accessibles pour les personnes handicapées ainsi que leurs accompagnateurs ou pour d’autres publics. S'intéresser à l'accessibilité c'est ainsi trouver le juste équilibre pour que le musée soit une institution ouverte à tous.

Anaïs Dondez

Cité de la musique

Musée de la musique

221 Avenue Jean Jaurès, 75019Paris

(Museum) space is the place : L'afrofuturisme au musée

Image d'en-tête : Alisha B. Wormsley, There Are Black People In The Future, The Last Billboard, Pittsburg, PA, 2017. Reproduction. Courtesy of the artist. © Alisha B. Wormsley

En novembre 2021, le Metropolitan Museum dévoile au public sa nouvelle period room, consacrée à l'afrofuturisme. Ce mouvement artistique, littéraire et politique, né dans les années 1950 au sein de la communauté noire américaine, trouve peu à peu sa place dans les musées. Comment exposer cette mouvance pluridisciplinaire, qui entremêle histoire traumatique, présent douloureux et futur utopique.

Passé et présent de l'afrofuturisme

Sous le label El Saturn, le musicien de jazz expérimental Sun Ra et son Arkestra produisent des albums dont les titres font rêver à d'autres galaxies : The Nubians of Plutonia (1958-59), Interstellar Low Ways (1959-60)... Dans son film Space is the place ("C'est dans l'espace que tout se passe", 1974), le chanteur propose d'acheminer la communauté noire américaine vers une nouvelle planète. A sa suite, tous les genres musicaux nés de la culture africaine-américaine (funk, techno, rap...) font germer des imaginaires spatiaux et futuristes. Dans ses récits de science-fiction écrits dans les années 1970 et 1980, l'autrice noire américaine Octavia E. Butler s'attaquent à la "brimade de l'ordre (...) le début d'un comportement hiérarchique pouvant mener au racisme, au sexisme, à l'ethnocentrisme" (A World without Racism, 2001). Dans "Lost Races of Science Fiction" (revue Transmission, 1980), elle déplore la présence marginale de personnages racisés dans les récits de SF.

Les Etats-Unis sortent tout juste de décennies d'esclavage, puis de ségrégation. La communauté noire américaine ne se sent pas chez elle dans ce pays qui l'exploite, l'isole, la violente : elle rêve d'un ailleurs, spatial ou temporel. Par la projection imaginaire, des créateur.ice.s lui dessinent un destin plus heureux. La science-fiction permet également de formaliser par la mise en récit l'expérience de cette communauté, le sentiment d'aliénation (en anglais, le mot "alien" a gardé son sens d'"étranger"), et le trauma collectif de l'exil et de l'esclavage. Les enlèvements commis par des êtres extra-terrestres rappellent le rapt et la réduction en esclavage qu'ont subi des milliers d'Africain.e.s au 18ème siècle.

Ce mouvement, avant même d'être théorisé, se diffuse dans les arts visuels, le cinéma, la mode ou encore le design. Il trouve son nom en 1993 sous la plume du journaliste culturel Mark Dery, dans son anthologie Flame Wars, The Discourse of Cyberculture : "afrofuturisme". Il est, plus que jamais, au cœur de la vie culturelle contemporaine. Il règne sur la pop culture avec des œuvres comme Black Panther (deuxième film au box-office américain en 2018, année de sa sortie) ou la musique de Janelle Monae. Il accompagne le mouvement Black Lives Matter, qui milite contre les violences policières que subissent les Noir.e.s américain.e.s. Il inspire les artistes contemporain.e.s, comme le photographe Samuel Fosso ou l'artiste pluridisciplinaire Jessica Valoris. Et depuis 2015, il trouve sa place dans les salles des musées.

Alton Abraham, Sun Ra sur le tournage de Space is the Place, 1972.

Reproduction Courtesy of John Corbett and Terri Kapsalis © Adam Abraham

Conjuguer le musée au futur

Les musées qui s'emparent du thème de l'afrofuturisme se trouvent confrontés à plusieurs problématiques. Notamment : comment exposer un mouvement né il y a soixante ans, investi par les champs littéraires, musicaux, cinématographiques, picturaux, philosophiques et politiques ? L'afrofuturisme est d'abord utilisé comme thème pour lier le travail de plusieurs artistes. C'est le cas au Museum of Contemporary Photography de Chicago, avec son exposition In their own form (avril-juillet 2018). Le musée expose treize photographes qui explorent de près ou de loin le thème de l'afrofuturisme. Ces artistes sont africain.e.s et noir.e.s américain.e.s. : en effet, l'afrofuturisme se veut un mouvement transnational, investi par les artistes d'Afrique comme celleux issu.e.s de la diaspora. Il permet de créer ou de recréer une culture commune, un horizon partagé. En cela, il s'inscrit dans la lignée du panafricanisme, idéologie qui promeut une solidarité totale entre Africain.e.s et leurs descendant.e.s exilé.e.s.

L'Institute of Contemporary Art de Londres invite en 2019 le collectif américain Black Quantum Futurism et leur projet Temporal deprogramming, composé d'une installation, de concerts et de performances qui mettent en avant la dimension militante, et notamment féministe, de l'afrofuturisme. Le nom du projet annonce la couleur : il s'agit de dé-programmer le musée, de subvertir ses codes et ses traditions. Et de le faire non pas de manière temporaire (temporary) mais temporel (temporal), de repenser la notion même de temps au musée. Ne plus seulement conserver le passé pour l'avenir, mais imaginer le futur, s'y projeter. En cela, l'évènement rappelle l'action Mining the Museum de Fred Wilson, qui en 1992 investit les collections du Maryland History Society pour questionner la place de l'histoire et de la représentation des Noir.e.s dans les institutions muséales. Il dispose des chaînes d'esclave dans une vitrine de vaisselle en métal ouvragé, vide des piédestals de leur statue... En jouant avec le discours expographique, il force les musées à affronter leur passé et leur présent raciste. Les musées ethnographiques, enrichis d'objets spoliés, ont notamment participé à légitimer la colonisation. Exposer le thème de l'afrofuturisme amène à redéfinir qui a sa place au musée, et comment les institutions montrent celleux qui étaient considéré.e.s comme "l'autre". Ou comment elles choisissent de ne pas les montrer, mais de leur offrir un espace pour qu'iels s'expriment avec leur propre voix et leurs propres images.

Olalekan Jeyifous, Shanty Mega-structures: Makoko Canal, 2015. Reproduction.

Courtesy of the artist. © Olalekan Jeyifous

Retracer l'afrofuturisme

Il faut attendre 2021 pour qu'une exposition offre une vue globale de l'afrofuturisme. Mothership : Voyage into afrofuturism, visible à l'Oakland Museum of California jusqu'au 27 février 2022, revient sur les origines du mouvement, en éclaire les figures majeures, et montre la prégnance de ce thème dans le paysage contemporain. Sur le site internet du musée, les premières phrases témoignent d'une volonté de donner une appréciation globale du mouvement, et de le rendre accessible au grand public : "L'afrofuturisme comprend beaucoup de choses. C'est le passé, le présent, le futur réimaginés à travers une perspective culturelle noire." (Afrofuturism is a lot of things. It’s the past, present, and future reimagined through a Black cultural lens.). La formulation est simple, mais elle ouvre des perspectives immenses.

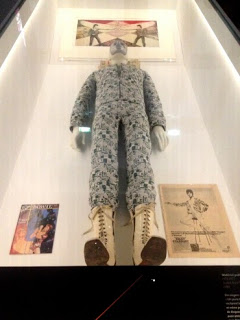

Octavia Butler y est mise à l'honneur : certains de ses manuscrits annotés sont exposés, et deux salles sont nommées par les titres de ses romans. Les visiteur.euse.s peuvent monter dans une réplique du Mothership, vaisseau spatial ayant servi d'accessoire de scène au groupe Parliament-Funkadelic dans les années 1970. Un costume du film Black Panther, crée par Ruth E. Carter, trône dans l'expositon, et montre bien au public que l'afrofuturisme fait partie de son paysage culturel. Oakland, ville à forte population noire et qui a vu naitre le Black Panther Party, parait un contexte plus qu'approprié pour cette exposition.

Alun Be, Potentiality, Edification Series, 2017. Reproduction. Courtesy of the artist. © Alun Be

S'envoler au Metropolitan Museum

Comme nous l'avons mentionné, le Metropolitan Museum de New-York n'a pas attendu longtemps pour monter à bord du vaisseau et installer l'afrofuturisme au sein de ses collections. Le 5 novembre 2021, le musée ouvre au public "Before Yesterday We Could Fly : an afrofuturist period room" ("Avant hier, nous savions voler : une period room afrofuturiste") . Les conservateur.ice.s à l'origine du projet, Sarah Lawrencen et Ian Alteveer, ont avancé l'idée qu'une period room est forcément une construction fictionnelle, et qu'elle peut donner lieu à des récits politiques, supports de dialogues et de changements sociaux. Ainsi, Before Yesterday We Could Fly ne cherche pas à reproduire un intérieur selon le style d'une époque, comme dans les period room traditionnelles, mais propose un futur alternatif. Les commissaires ont invité Hannah Beachler, cheffe décoratrice de Black Panther, et Michelle Commander du Schomburg Center for Research in Black Culture pour imaginer cet espace. Beachler et Commander se sont inspirées de l'histoire de Seneca, village construit à New-York au 19ème siècle par des descendant.e.s d'esclaves, et rasé pour laisser place à Central Park. Pour se poser la question suivante : si le village n'avait pas été détruit, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui ?

La salle est donc occupée par une maisonnette réalisée d'après les résultats de fouilles archéologiques, décorée d'œuvres anciennes comme contemporaines, d'artistes africain.e.s et noir.e.s américain.e.s. L'intérieur de la maison ne s'observe d'abord qu'à travers des ouvertures dans les murs, puis par un côté vitré, pour transmettre l'idée que l'accès au passé ne se fait que par bribes, que chacun.e doit en reconstituer son propre récit. En proposant "le passé, le présent, le futur réimaginés à travers une perspective culturelle noire", le Met n'expose pas seulement un morceau d'histoire, mais créé une œuvre afrofuturiste. Before Yesterday We Could Fly est un outil de réflexion et de dialogue sur l'histoire des Etats-Unis, la colonisation, les rapports de domination, et le rôle que le musée peut jouer dans les débats sociaux actuels.

Depuis 2011, une réplique du Mothership est exposée au Smithsonian Museum of African American History and Culture. A l'occasion de son exposition en 2018, le Museum of Contemporary Photography de Chicago a acquis trois œuvres pour sa collection permanente. Contre-culture longtemps négligée, l'afrofuturisme est considéré à présent comme un fil rouge essentiel de l'histoire culturelle des communautés noires américaines, et de l'histoire globale de l'art. Le mouvement s'inscrit dans les collections des grands musées, et ainsi gagne en légitimité. Au détriment de sa dimension subversive ?

Barbara Goblot

Pour aller plus loin :

- L'article de Kodwo Eshun, "Further Considerations on Afrofuturism", publié dans The New Centennial Review (2003)

- Le podcast Afrofuturismes, de Sinatou Saka et Vladimir Cagnolari (2019)

- La visite virtuelle de "Before Yesterday We Could Fly ; an afrofuturistic period room" au Metropolitan Museum (2021)

- Une playlist afrofuturiste

#afrofuturisme #MetropolitanMuseum #artcontemporain

A la rencontre d'ingénieurs créatifs à la Casemate

Une bâtisse historiquement militaire a laissé place à l’ère du numérique, du fablab et de la convivialité. Je viens découvrir à la Casemate de Grenoble des installations pluridisciplinaires, sans idée préconçue ni connaissance des participants. Prêts pour une ascension à la fois technologique, artistique et scientifique ?

L’objectif de ma visite est avant tout d’apprécier et de découvrir les tendances permettant de relier les disciplines croisant l’art, la science et la technologie, autrement dit « AST ». Ce sigle correspond aussi à l’option en Master 2 Sciences cognitives à Grenoble, diplôme co-dirigé par Claude Cadoz et Jérôme Villeneuve. Pendant deux jours, une dizaine d’étudiants ingénieurs présentent le fruit de leur travail réalisé entre 2016 et début 2017.

Récit-fiction basé sur l’exposition « Intersections » à la Casemate.

Je quitte la lumière diurne pour pénétrer dans une galerie voûtée. De jeunes gens se croisent, échangent autour de différents pôles qui semblent ludiques et attractifs. J’entends, que dis-je je ressens les ondes sonores de toutes parts autour de moi. Plus j’avance, moins je comprends.

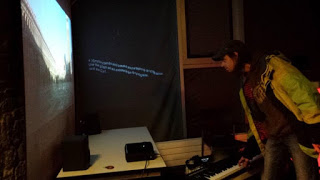

Un homme s’avance vers moi : « vous voulez essayer ? ». Il me montre du matériel informatique, sonore et visuel disposé sur le côté. Comme je lève les yeux, attirée par un grand écran sur le mur juste derrière moi, il me dit : « Ce sont des glitchs sur l’écran ». Mais enfin, dans quel monde ai-je mis les pieds ? Je tente une réponse : « Euh… tu veux dire Pitch ? »

Création « Le Langage des glitchs » de Jose Luis Puerto © H. Prigent

Entre temps, un jeune homme s’est installé devant le clavier et s’amuse déjà à produire des sons : la photo sur le grand écran change légèrement d’aspect, modifications qui peuvent paraître imperceptibles. L’étudiant-concepteur Jose Luis Puerto m’explique en même temps que je visualise les évolutions de la photo : « En fait, il existe des glitchs audio ou vidéo. Vous pouvez les voir sur l’écran, ce sont des dysfonctionnements informatiques et chacun peut les créer volontairement. Ce que je présente ici pourrait se retrouver ailleurs, pour envisager d’autres manières de communiquer et aller vers de l’inattendu. » A écouter cet étudiant-ingénieur, je me dis que son installation est certainement promise à des applications plus larges que ce que j’imaginais.

Est-ce que j’aime ou non cette proposition intitulée « Le langage des glitchs » ? Il s’agit surtout d’un ressenti, comme parfois face à une œuvre d’art dont je ne connaîtrais ni le contexte ni le courant artistique. Cette installation me paraît surprenante : la photo urbaine, les sons reliés de manière indéterminée au visuel, la médiation sur l’intention créative qui m’ouvre de nouvelles perspectives.

J’essaie quelques notes sur le clavier et je trouve une certaine satisfaction à interagir avec la photo dont certains pixels disparaissent, selon la touche sonore activée. Jusqu’à quel point cette proposition de communication pourrait être modifiée comme je le souhaiterais ? Ajouter une seconde personne et un second clavier ? Proposer une autre photo où l’apparition et la disparition des glitchs aurait une signification particulière ? Finalement « Le langage des glitchs » peut devenir source d’inspiration alors qu’au premier abord, il me paraissait si hermétique !

Je dois me ressaisir car le temps ici est compté. La salle de la Casemate fermera dans moins d’une heure et il me reste une dizaine d’œuvres à découvrir : j’en choisirai quelques-unes pour prendre le temps de les expérimenter. Je reprends ma déambulation guidée par les sons et les mouvements des visiteurs.

Je suis naturellement attirée par un petit groupe qui paraît danser et s’amuser devant des enceintes. Je ne peux m’approcher plus de l’installation sonore car tous restent à quelques mètres de distance, comme devant un spectacle invisible. Je m’arrête donc derrière un homme dont les bras se meuvent en l’air puis de chaque côté. Est-ce qu’il s’agit de chercher comment donner vie à une œuvre musicale plus ou moins perceptible ? Quelle idée enthousiasmante que de dessiner les harmonies et les rythmes dans l’espace !

Création « Musique en mouvement » de Simon Fargeot © H. Prigent

C’est tellement génial que plusieurs visiteurs attendent déjà leur tour pour tester cette proposition de Simon Fargeot : « Musique en mouvement ». Je prends plusieurs minutes à observer et apprécier le tempo. Quelques photos me permettront d’immortaliser les gestes tantôt spontanés du visiteur tantôt guidés par le concepteur amusé. Je continue mon parcours : d’autres bruitages me lancent des appels, sous d’autres voûtes aux éclairages incertains.

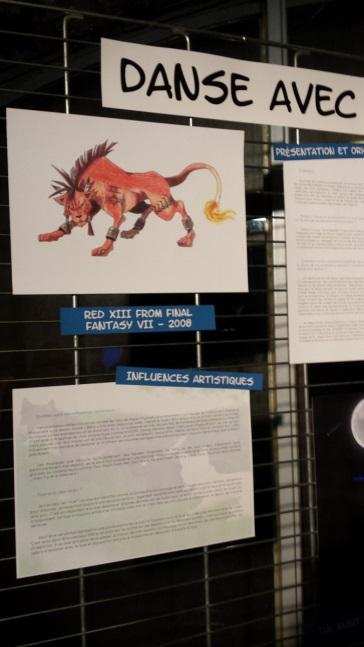

Je m’aventure à quelques pas de là, sans bien identifier la suite. Soudain, je me retourne et je me trouve face à un regard perçant dans la pénombre. Ces yeux me fixent et je ne peux les ignorer, tandis que l’image évolue sans cesse et de manière accélérée. « C’est du speed painting ! », m’indique le créateur Florent Calluaud. Face à cet écran disposé sur un chevalet, je découvre ainsi toutes les étapes de conception de son œuvre picturale intitulée « Danse avec les loups ».

Création « Danse avec les loups » de Florent Calluaud © H. Prigent

Ce dessin est réalisé à partir d’une tablette graphique et s’accompagne d’une musique ainsi que du récit de l’auteur : quels outils ont été utilisés, quelles étapes ont été nécessaires, quelles questions se sont posées au fur et à mesure ? Pour le créateur, « ce qui est important est le lien entre la musique et le dessin qui permettent de raconter une histoire, faire voyager dans un imaginaire et faire ressentir l’émotion qui s’en dégage. » Cette œuvre m’évoque la sérénité et un voyage à travers le temps… réel ou imaginaire ? Je ne sais plus !

Pour la prochaine destination, je me retrouve téléportée sur des rails et j’avance à une allure agréable, me permettant d’apprécier les éléments de paysage de part et d’autre. Je ne crois pas être une passagère, mais plutôt la conductrice d’un train que je ne vois pas. Cette sensation d’avancer au bon rythme va se confirmer par la proposition du créateur et étudiant Adrien Bardet : « Voulez-vous monter à bord ? » Il me désigne un appareil de type console de mixage sonore. Je saisis le casque qu’il me tend pour m’imprégner de l’univers sonore qu’il a créé.

Je m’attendais à pouvoir varier la vitesse de mon voyage ou à changer la direction sur les rails comme dans un jeu vidéo. Là encore, je suis surprise par la finesse de la proposition intitulée « Soundscape ». Il s’agit de faire varier différents paramètres sonores qui influent en même temps sur la colorimétrie, sur les contrastes, bref sur l’ambiance visuelle du paysage et du voyage ferroviaire. [ndlr : je vous prie de m’excuser pour le flou de ma photo ci-dessous !]

Création « Soundscape » d’Adrien Bardet © H. Prigent

Cette installation me semble aboutie, par la possibilité de vivre entièrement l’expérience en autonomie et par le niveau d’interaction proposé qui génère simplement du plaisir. Il est intéressant de pouvoir utiliser soi-même une palette des possibles visuels et sonores. Je consulte l’heure : il est temps de « descendre » du train pour aller vers une dernière rencontre avec la technologie…

En retirant mon casque, je me sens gênée par le brouhaha des installations autour car presque toutes émettent du son. Le lieu, tout en étant convivial, ne permet pas d’isoler les bruits les uns et des autres, sauf à proposer un casque individuel comme je viens d’en faire l’expérience.

Pour apprécier le quart d’heure restant, je reviens sur mes pas et m’avance vers un autre ingénieur-créateur. Assis, il est entouré de deux écrans : son ordinateur portable devant lui et un plus grand écran de démonstration sur sa gauche. Vais-je réussir à entendre et apprécier sa proposition sensorielle ? Je me concentre pour saisir au plus juste son œuvre.

Au premier abord, je ne suis pas certaine de distinguer l’outil de la création effective et je me renseigne sur le type d’expérience proposée. Antoine Goineau, concepteur de « Temps comme Tempo », me répond qu’il s’agit de générer une musique à partir de cette première photo à l’écran : chaque partie de l’image correspondra à une partie sonore différente. « L’utilisateur pourra par la suite relier le tempo de la musique créée à sa vitesse, à la perception du temps qu’il aurait en étant dans le cadre de la photo », précise-t-il.

Création « Temps comme tempo » d’Antoine Goineau © H. Prigent

Je comprends à peu près l’idée, qui me paraît ambitieuse et inédite. Mais ne pouvant justement pas créer mon propre tempo, cela reste abstrait. Comme pour la majorité de ces étudiants, son travail est en cours. Le créateur de « Temps comme Tempo » est le seul à me l’avoir précisé : à quel stade en sont les autres créations ? Cela est très difficile à déterminer lorsqu’on n’a pas l’habitude de ce type d’installation. Cette dimension « work in progress » me plaît beaucoup bien que cela place les exposants dans une position inconfortable. J’apprendrai par la suite que chaque étudiant est également évalué, pendant cette exposition « Intersections », par les deux enseignants du Master.

Il est un peu difficile d’entendre l’ambiance de « Temps comme Tempo », d’autant plus que les participants s’agitent avant l’heure de fermeture de la Casemate. J’apprécie tout de même la démonstration, en la percevant comme poétique et originale. Devant mon intérêt pour cette installation, il me détaille les logiciels utilisés et les langages informatiques. C’est une bonne idée d’aller au-delà de l’intention artistique pour les relier aux aspects plus techniques, bien que je ne sois pas sûre de retenir ces précisions pointues. A présent, chacun range à présent son installation car le lieu ferme d’ici cinq minutes. Je suis ravie d’avoir rencontré une partie de ce groupe d’étudiants ingénieux autant qu’audacieux.

Hélène Prigent

Pour plus d’informations sur ce master : http://phelma.grenoble-inp.fr/masters/

La Casemate de Grenoble, CCSTI* ouvert sur les évolutions actuelles, propose régulièrement des activités pluridisciplinaires. Cette visite donne réellement envie d’explorer des créations technologiques et scientifiques.

#promenadesonore

#labo

#experimental

*Missions du CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle) de la Casemate à Grenoble :

1. centre de production pluridisciplinaire qui travaille sur les thématiques scientifiques et industrielles fortement ancrées localement (numérique, micro et nanotechnologies, sciences du vivant, neurologie, énergie). Les sujets sont traités sous l’angle des rapports entre les sciences et la société : innovation et développement durable, bioéthique, nouvelles énergies etc…

2. animation au niveau régional, du réseau de culture scientifique et technique

3. centre de ressources (ex : banque d’expositions itinérantes) qui favorise l’émergence et le dynamisme de projets et de structures dans le domaine de la CSTI.

Histoire des fortifications de la Casemate

Au début du XIXe siècle, de grands travaux à caractère défensif sont entrepris pour protéger Grenoble par une enceinte dont les Casemates Saint-Laurent. Mais après les bombardements aériens de la première Guerre Mondiale, ces enceintes de protection sont devenues inutiles. Après l’échec d’une reconversion en projet commercial, l’agence de l’urbanisme de Grenoble investit le lieu, avant de laisser la place au CCSTI en 1979. Aujourd’hui, les locaux occupent l’étage pour le fablab, et le rez-de-chaussée pour l’accueil du jeune public et les bureaux. La Casemate partage le bâtiment fortifié avec la Maison Pour Tous Saint-Laurent et des annexes au Musée archéologique Saint-Laurent.

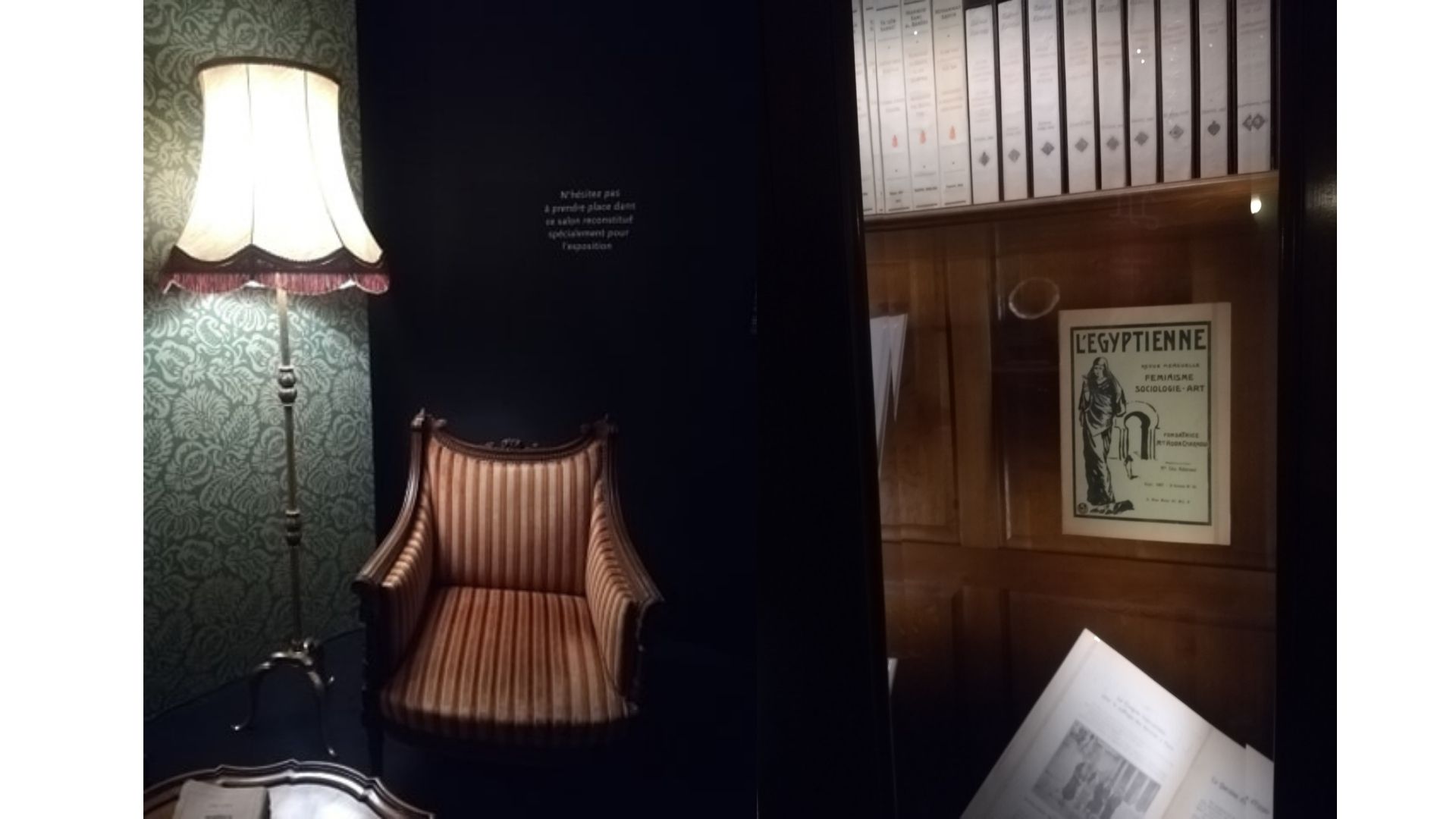

Afropean+ : une expérience polymorphique ?

Quand on fait son stage dans un musée travaillant des questions aussi complexes que « C’est quoi l’Afrique subsaharienne contemporaine ? Qu’est-ce qu’une diaspora ? Quelle mémoire les Belges et les Congolais partagent-ils ? De quelles manières la partager et la transmettre de part et d’autre de la méditerranée ? » L’événement Afropean+ peut apporter des réponses.

Affiche Afropean+ © Bozar

Me voila donc à Bozar, à Bruxelles, par un samedi de janvier particulièrement ensoleillé, prête à m’enfermer pour une journée d’événements culturels autour de la notion d’afropéanité. Le public est au rendez-vous, il est en majorité issu des diasporas subsahariennes et non africaines, j’aimerai voir encore plus de monde, encore plus de métissage. Etpourtant l’ambiance est cordiale, passionnée, aux aguets. C’est la première fois que j’entends, ou plutôt lis le terme afropean inscrit en grosses lettres sur le programme de la journée. Qu’est ce donc que ce néologisme, cette contraction d’africain et d’européen ?

Me voila donc à Bozar, à Bruxelles, par un samedi de janvier particulièrement ensoleillé, prête à m’enfermer pour une journée d’événements culturels autour de la notion d’afropéanité. Le public est au rendez-vous, il est en majorité issu des diasporas subsahariennes et non africaines, j’aimerai voir encore plus de monde, encore plus de métissage. Etpourtant l’ambiance est cordiale, passionnée, aux aguets. C’est la première fois que j’entends, ou plutôt lis le terme afropean inscrit en grosses lettres sur le programme de la journée. Qu’est ce donc que ce néologisme, cette contraction d’africain et d’européen ?

Le premier indice pour tenter d’approcher une définition du terme se trouve dans sa forme même, deux mots tranchés et cousus ensemble.

Bozar, plateforme de rencontres

Le second indice se situe dans la forme même que prend l’événement et dans le lieu où il se déroule. Bozar est une plateforme, une succession de salles où cohabitent une multitude de projets culturels validés par une direction dont la caractéristique principale est de savoir mettre le doigt sur des problématiques sociétales et contemporaines émergentes. La forme que prend Afropean + est pluridisciplinaire. C’est une journée où se succèdent des propositions variés comme un marché créatif, des expositions, des courts et longs métrages, des concerts, des lectures, des débats, des spectacles. L’ensemble venant se télescoper quand le visiteur prend le temps d’assister à plusieurs propositions. Notons au passage que seuls les concerts sont payants.

Continuum of Repair : The light of Jacob’s Ladder, Kader Attia, Bozar, 2015 © O.L

Un lieu d'échanges, de débats et de révélations

Le troisième indice est l’installation de l’artiste Kader Attia. Dans une salle en retrait du majestueux hall Horta où se trouve le marché créatif, l’artiste propose la métaphore d’une situation, celle de l’être traversé par plusieurs cultures, cultures reliées entre elles souvent violemment par la colonisation. L'œuvre est un cabinet de curiosités qui n'utilise pas le principe de l'originalité, du bizarre, de l'extra ordinaire comme historiquement mais est un espace polyphonique où par les objets (essentiellement des livres) les voix scientifique, politique, religieuse trouvent leur place les unes avec les autres. La suture entre les mondes (entre le ciel et la terre reliés par l'échelle de Jacob, entre le pouvoir politique symbolisé par les bustes d'hommes blancs et les textes bibliques et coraniques...) se fait par le regard englobant de l'artiste. C'est une couture entre les différents éléments de l'installation faite avec bienveillance, sans hiérarchisation entre les objets. Leur accumulation forme un constat : le scientifique, le religieux, le politique sont des possibles non hiérarchisés. Ce dispositif offre aux regards la plasticité et la polymorphie d’un monde qui permet une construction des identités.

Continuum of Repair : The light of Jacob’s Ladder, Kader Attia, Bozar, 2015 © O.L

S'exprimer par la scène

Le cinquième et dernier indice est la lecture-spectacle Autrices de « Ecarlate la compagnie » à partir d’extraits choisis du texte Ecrits pour la parole de l’auteure française Léonora Miano. Deux femmes, deux voix accompagnées par une création sonore inédite. Moment fort où la langue de Miano surgit, s’incarne dans le corps blanc des deux actrices. Et c’est cette incarnation du texte interrogeant « le rapport souvent conflictuel qu’entretiennent les afropéens avec les notions d’intégration et de double culture »[1] qui donne sens à l’afropéanité. Afropéanité est un mot dépassant la couleur pour interroger des identités qui restent dynamiques et uniques. En écho j’entends la voix de Léonora Miano dire : « Je sais très bien que je suis le produit de la rencontre entre deux mondes, qui, d’ailleurs, se sont mal rencontrés. Mais, enfin, j’existe. »[2] La voie à tracer pour se reconnaitre, se rencontrer, ne se situerait-elle pas dans ce retour aux conditions de la rencontre entre Afrique et Europe ? Il semble que pour construire les identités contemporaines, il nous faille faire un retour sur notre passé , sur ce que nous avons en commun.

Ophélie Laloy

Pour aller plus loin :

http://www.bozar.com/activity.php?id=15637

#Afropéanité

#Événementiel culturel

#Postcolonialisme

[1] Programme Bozar

Alors, on danse ?

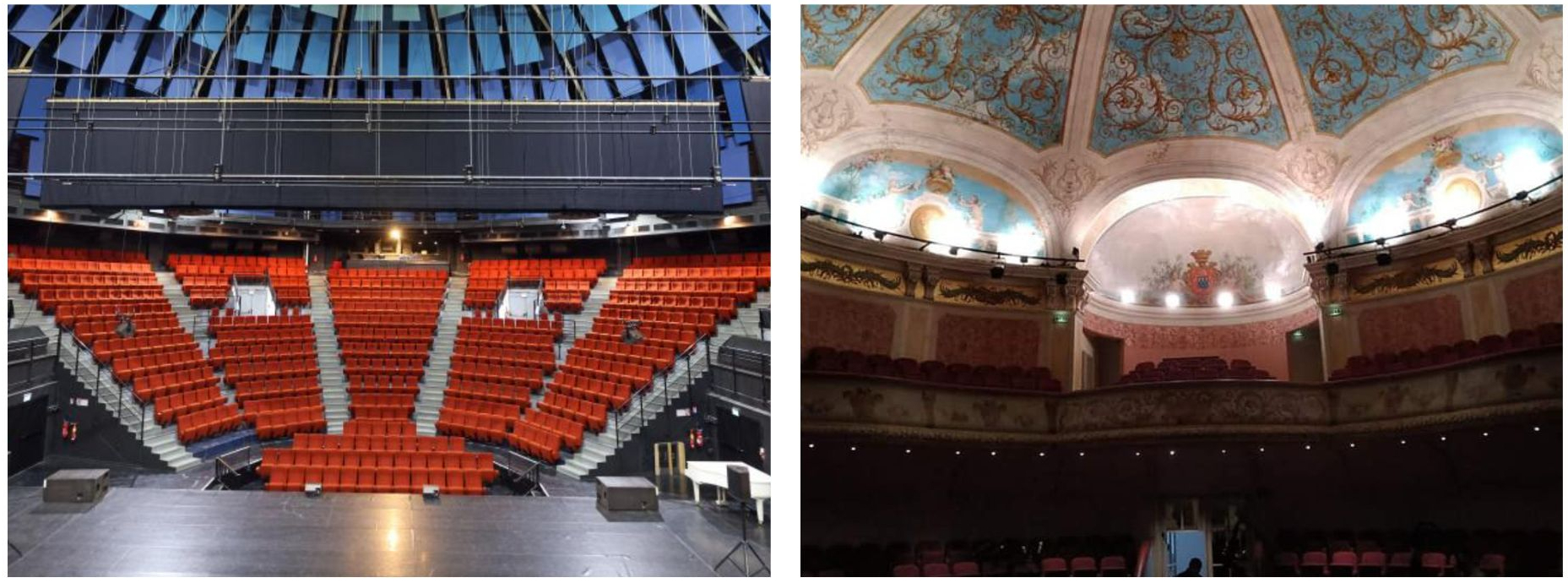

De l'exposition classique au musée d'Orsay

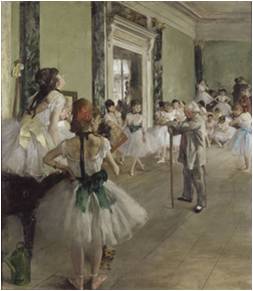

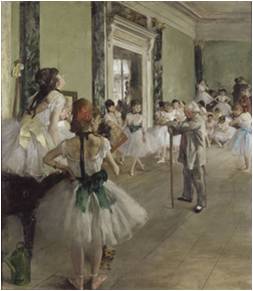

S’il y a bien un peintre qui aime la danse, c’est Degas. Retournons au XIXème siècle, époque où la bourgeoisie parisienne se veut érudite. Une société accordant de l’importance aux loisirs fréquente aussi bien les théâtres que les opéras. C’est dans ce contexte fertile que Degas grandit et alimente sa fascination pour les arts et surtout l’Opéra. Pour l’anecdote, le père de Degas organisait tous les samedis un récital dans le salon. Pour le 350ème anniversaire du Musée d’Orsay, les toiles du « peintre des danseuses » sont exposées sous un angle inédit. Ici, l’Opéra est abordé dans sa globalité, une première pour le musée. Au regard des œuvres telles que La Loge ou bien La Petite Danseuse de quatorze ans, œuvre qui a scandalisé le public lors de son exposition en 1881, l’artiste nous parle de sa fascination pour le corps humain et le mouvement. Difficile d’évoquer le mouvement avec des collections alors, que par définition, les œuvres sont figées dans le temps. L’exposition présentée au musée d’Orsay nous invite à comprendre le mouvement par la représentation des danseuses dans leurs univers. Pour lui, le mouvement né de l’effort. Effort, qui transparait autant dans ses dessins au pastel que dans ses peintures. D’ailleurs, contrairement à Claude Monet, Degas détestait peindre en dehors de son atelier. Les danseuses posaient donc devant le maitre qui réussissait à peindre les jeunes femmes dans leur intimité de danseuse. Des backstages aux planchers, des musiciens aux habitués des lieux, Degas représente également tous les acteurs de l’Opéra. Avec ses œuvres cadrées à la façon d’un photographe, il témoigne des mœurs de la société bourgeoise.

Edgar Degas La classe de danse© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Cette exposition nous invite à découvrir ou à redécouvrir un artiste, qui pendant plus de 50 ans de carrière n’a cessé de peindre des femmes en tutus, n’hésitant pas à expérimenter des palettes de couleurs audacieuses. Deux ans auparavant, en 2017, le Louvre avait présenté son exposition au public, intitulé Corps en mouvement. La danse au musée se veut pédagogique puisque l’exposition donne au public les clés pour comprendre l’art et décortiquer gestes, postures et émotions dégagées par les corps peint. Chose innovante, quoi de mieux qu’un chorégraphe pour parler danse. C’est sur ce parti-pris que le Louvre a décidé de travailler de concert pour cette exposition en conviant le chorégraphe danseur Benjamin Millepied, en tant que co-commissaire de l’exposition.

Edgar Degas, La petite danseuse de 14 ans © National Gallery of Art, Washington DC

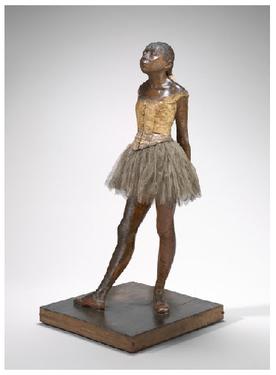

A l’exposition Corps Rebelles au musée des Confluences

Vue de l'exposition Corps Rebelles © Bertrand Stofleth, Hétéroclite

Danse et musée ne font pas bon ménage ?

Que retenir de ces deux expositions ? Qu’il est difficile de faire cohabiter des artistes danseurs dans les collections des musées. La première raison est sécuritaire. Les musées n’ont pas été conçus comme des lieux de spectacle vivant, hormis les nouvelles structures qui se dotent d’auditorium ou d’espaces dédiés. Boris Charmatz releva le défi en 2016 avec Danse de nuit dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Il réalisa ainsi sa chorégraphie dans la cour Carrée du musée du Louvre. L’espace n’étant pas aménagé pour recevoir le public venu en masse, l’accessibilité au spectacle fut complexe. Mettant ainsi le public proche de la performance et à la fois éloigné, puisqu’il était difficile pour un grand nombre d’apercevoir l’artiste au cœur de sa pratique. La deuxième raison est financière. Les musées ne produisant pas les spectacles d’art vivant, les enjeux ne sont pas les mêmes. La rémunération des danseurs peut peser, surtout quand le projet est conséquent. C’est le cas de l’exposition Carte blanche à Tino Sehgal où les 13 000m² d’exposition du Palais de Tokyo furent entièrement dédiée à la performance dansée du chorégraphe et de plusieurs de ses compères. La dernière raison s’accorde sur la gestion de l’humain. Il est complexe de faire intervenir des danseurs durant tout le temps que l’exposition est présentée au public.

« Danse de nuit », une chorégraphie de Boris Charmatz. © BORIS BRUSSEY

L'importance de la programmation : ateliers et résidence

Et comme le dit si bien Jean de La Fontaine, « Et bien, dansez maintenant ! »

L’exposition Degas à l’Opéra

Du 24 septembre 2019 du 19 janvier 2020

Musée d’Orsay

#danse

#exposition

#performance

Edith Grillas

AZAY-LE-RIDEAU : ENCHANTEMENTS ET RENAISSANCE

Originaire de la région Centre-Val de Loire, inutile de préciser que je demeure une aficionada des châteaux de la Loire depuis ma plus tendre enfance. Je me souviendrai toujours de ses visites qui ont marqué mon imaginaire d’exploratrice, et qui ont été la porte d’entrée vers cette passion pour le patrimoine culturel. Comment ne pas oublier ce majestueux édifice qu’est le Château de Chambord ? Les somptueux jardins de Villandry qui forment des tableaux colorés de verdure ? Ou encore le Château des Dames,plus connu sous le nom de Chenonceau, qui m’a impressionnée par la richesse de ses collections ?

Mais il en est un plus discret face aux bâtisses les plus renommées dela région, et qui pourtant, demeure de loin mon favori :Azay-le-Rideau. Je ne saurais me rappeler l’âge exact auquel je l’ai découvert pour la première fois, mais je me souviens de la somptueuse vue depuis la façade Sud magnifiée par son miroir d’eau. Une véritable révélation, semblable à la description qu’en a fait Honoré de Balzac dans son roman Le Lys dans la vallée, où il le compare à « un diamant taillé à facettes sertis par l’Indre ».

La façade Sud du château d’Azay-le-Rideau © Joanna Labussière

Il est fort probable qu’une majeure partie d’entre vous ne le connaisse pas, mais si vous suivez l’actualité de près, il se peut que vous en ayez entendu parler récemment. En effet, le Châteaud’Azay-le-Rideau était sous les feux de la rampe, puisqu’il a bénéficié d’un important programme de restauration entrepris parle Centre des Monuments Nationaux durant presque trois ans. Au total : huit millions d’euros ont été investis dans ce chantier de mise en valeur et de restauration.

Autant vous dire que lorsque j’ai appris le jour de mes vingt-six printemps que j’allais prendre mes fonctions au sein de ce monument, je n’en revenais pas. Je crois même qu’à l’heure où j’écris ces lignes, j’ai encore du mal à m’en rendre compte.Mais passons ! Le jour de ma prise de poste, quelle ne fut pas ma surprise de revoir ce château qui m’était si cher restauré àla perfection ; le soleil de ce début d’automne se reflétant dans la blancheur de la pierre de Tuffeau si caractéristique de l’architecture régionale.

C’est un château comme neuf que je (re)découvre : rénovation du parc romantique du milieu du XIXème siècle, façade extérieure entièrement restaurée, intérieur remeublé en son état historique. En tant qu’apprentie chargée de médiation culturelle,j’étais d’autant plus intéressée par la refonte du parcours de visite, et plus particulièrement par ce qui se tramait au premier étage. Je remarque alors avec étonnement que plusieurs pièces sont parsemées d’œuvres contemporaines, faisant du château un palais enchanté où se mêlent mythologie, magie et théâtre. Mais avant de vous en dire davantage, une petite explication s’impose !

Tout est parti du Centre des Monuments Nationaux qui a fait appel aux artistes plasticiens Piet.sO et Peter Keene pour concevoir un parcours d’installations oniriques destinées à être exposées au sein du monument. Le duo collabore ensemble depuis seize ans déjà,et parmi les six créations, cinq ont été spécifiquement conçues pour Azay-le-Rideau. Un an aura été nécessaire à la réalisation des esquisses de chaque installation, puis sept mois de conception.

Intitulé« Les enchantements d’Azay », ce projet a pris place parmi les collections le 6 juillet 2017, date de réouverture du château suite aux trois années de travaux. Influencés par l’imaginaire de la Renaissance, les artistes se sont notamment inspirés des personnages d’Armide et de Psyché, toutes deux représentées dans les tapisseries des chambres situées au premier étage : La Jérusalem Délivrée et l’Histoire de Psyché. Tel un hommage aux artifices des arts du spectacle de l’époque où se côtoient installations féeriques et objets fantastiques, ces enchantements envoûtent à différents niveaux antichambres, chambres et salle de bal du premier étage. La magie opère dès lors que les visiteurs passent à proximité, puisque les installations se déclenchent à leur passage. Certaines œuvres sont accompagnées de fonds sonores. Si vous-même, chers lecteurs et chères lectrices, êtes tentés par cette expérience surprenante,suivez le guide !

Si l’on suit le parcours de visite classique, notre déambulation nous mènera en premier lieu dans la grande salle. Lieu de réception par excellence, c’est dans cette partie publique que le maître de maison recevait pour ses affaires ainsi que pour son plaisir en organisant bals et festins. A notre arrivée, trois installations monumentales font face à la cheminée. Au centre trône un imposant banquet, entouré de part et d’autre par un automate (un officie rsur la gauche et une magicienne sur la droite). Ces installations s’animent au fur et à mesure : la magicienne et l’officier tournent sur eux-mêmes, tels les annonciateurs d’un banquet fantastique qui s’ouvre avec des panneaux se levant sur la table.Inspirés par les festins sorciers, Piet.sO et Peter Keene puisent également leurs influences dans l’art cinématographique.Références entre autres au grand banquet dans La belle et la bête de Jean Cocteau (1946), ou encore aux fêtes données dans les jardins dans Vatel de Roland Joffé (2000). Le festin fait aussi écho au palais d’Eros dans lequel Psyché est servie par des esprits bienveillants. Enfin, la mise en scène volontaire des animaux renvoie à la cuisine de la Renaissance, époque où l’on présentait autant la tête que le corps de l’animal.

Le banquet © Léonard De Serres

La visite se poursuit en pénétrant dans la Chambre de Psyché.Autrefois chambre du maître de maison, elle était sûrement destinée à Gilles Berthelot, commanditaire du château d’Azay-le-Rideau. Cette pièce s’apparentait à un espace multifonctionnel où l’on se reposait autant que l’on travaillait et recevait. Face aux trois tapisseries qui habillent les murs, se dresse un automate tournant sur lui-même, portant une lanterne et vêtu d’une robe décorée de miroirs. Il s’agit d’une mise en scène de Psyché, symbolisée par la robe aux miroirs, référence au miroir du personnage, tel un écho au labyrinthe proposant plusieurs destinations. Elle semble observer les tapisseries murales qui relatent son histoire. Sorte de quête initiatique, les miroirs servent à éclairer une partie de son vécu, tout en lui indiquant le chemin à suivre. La lanterne éclairée lui sert également de guide afin de l’aider à retrouver son chemin.

La robe aux miroirs © Léonard De Serres

Jouxtant la Chambre de Psyché, la garde-robe est métamorphosée en « Cabinet des petits prodiges » au sein duquel automates, miroir et mondes miniatures se transforment grâce à des effets d’illusion.Trois mécanismes y sont disposés et se mettent en mouvement les uns à la suite des autres : tout d’abord, deux mécanismes en horlogerie fine, puis un miroir représentant des papillons. Bien que celui-ci ne soit pas éclairé, il est tout de même possible d’observer les papillons flotter au travers. Ici, Piet.sO et PeterKeene ont choisi Armide comme source d’inspiration, personnage capable de changer les petits projets en palais.

Cabinet des petits prodiges © Léonard De Serres

La déambulation se poursuit dans la chambre Renaissance, qui était probablement la chambre de Philippe Lesbahy, l’épouse de Gilles Berthelot. C’est dans le secrétaire, cabinet de retrait de la chambre qu’est exposé un « Livre aux grotesques »,conférant une apparence féerique à la pièce. Réalisé en papier de jonc, il laisse apparaître des ombres de créatures chimériques de par sa forme et les jeux de lumière. Le jonc fait écho aux murs de la chambre de Philippe Lesbahy restaurée en 2013, qui sont recouverts de nattes de jonc. Cette technique de tressage manuel était d’usage au XVIème siècle, car elle permettait d’isoler la pièce par temps froid, et de conserver la fraîcheur en cas de températures élevées.

Livre aux grotesques © Léonard De Serres

Passons à présent à l’antichambre précédant les appartements du roi,où patientaient les visiteurs avant d’être reçus. Ici, le baroque prend tout son sens, avec un théâtre animé faisant apparaître et disparaître plusieurs animations et décors à l’aide de jeux de ficelles, ou encore de poulies. L’aspect brut véhiculé par la boîte réalisée en bois de frêne renvoie à la Renaissance,où le rideau n’existait pas pour la représentation du petit théâtre. Celui-ci fera son apparition au XVIIème siècle avec des rideaux bleus pour symboliser la couleur royale, puis les rideaux rouges sous Napoléon. L’emploi de la ficelle dans les décors était courant à la Renaissance ainsi qu’au XVIIème siècle, avec une scénographie conçue à partir de décors suspendus. Encore une fois, le duo d’artistes a choisi Armide comme référence principale, à travers ce théâtre animé, où trois à quatre décors suspendus apparaissent au fur et à mesure pour raconter une histoire.

Le petit palais d’Armide © Léonard De Serres

Détail du petit palais d’Armide © Léonard De Serres

Pour conclure, direction la chambre du roi, baptisée ainsi en souvenir des quelques jours passés par le roi Louis XIII à Azay-le-Rideau en juin 1619. On y découvre un cabinet « automate », seule installation qui n’a pas été créée spécifiquement pour Azay-le-Rideau. Intitulée « L’entrée ouverte au palais fermé du roi », ce palais-théâtre motorisé a été conçu dans le cadre de l’exposition « Les Chambres des Merveilles »qui s’est tenu au Château-Maisons de Maisons-Laffitte d’octobre 2015 à juin 2016. Dans l’esprit des meubles à secrets, le visiteur s’approche et découvre un théâtre qui s’ouvre où apparaît la reine d’un côté et le roi de l’autre. Surgit ensuite une forêt envahissant un palais qui prend forme petit à petit, avant de conclure par l’ouverture d’un grand tiroir symbolisant un vide poche qui contient des objets d’époque, voire plus contemporains. L’utilisation de l’ébène pour la réalisation du meuble fait référence à l’impact crée par l’arrivée du mobilier au XVIIème siècle.

L’entrée ouverte au palais fermé du roi © Léonard De Serres

C’est quasiment envoûtée que je ressors de cette déambulation originale qui m’a permis de poser un tout autre regard sur les collections du château. J’ai été littéralement charmée par cette œuvre à quatre mains, qui réunit l’impact de la mémoire et la place du corps chez Piet.sO, ainsi que l’exploration de l’utopie et les installations mécaniques et sonores chères à Peter Keene.Redevenue exploratrice dans l’âme, j’ai retrouvé le temps de quelques heures cette curiosité enfantine qui rythmait mes toutes premières visites.

Offrir une nouvelle vision de la Renaissance à travers l’installation d’œuvres contemporaines qui s’intègrent dans les salles du château : tel est l’objectif de ces enchantements. Mission réussie pour les deux artistes qui donnent à voir un aspect décalé des collections, tout en restant cohérent avec les œuvres originales. Banquet animé, meubles à secrets, mondes miniatures et robes immenses : en misant sur l’imaginaire à travers l’automate, cette expérience de visite inédite invite le visiteur dans un parcours féerique où la magie produit son effet.

Joanna Labussière

#azaylerideau

#pietsOetpeterkeene

#installationsoniriques

Pour en savoir plus :

-Sur le château d’Azay-le-Rideau :http://www.azay-le-rideau.fr/

-Sur l’exposition « Les enchantements d’Azay » :http://www.azay-le-rideau.fr/Actualites/Les-enchantements-d-Azay

-Sur le travail des plasticiens Piet.sO et Peter Keene :http://www.pietso.fr/,http://www.peter-keene.com/home.html

-Petit tour d’horizon des « Enchantements d’Azay »guidé par l’artiste Piet.sO :https://www.youtube.com/watch?v=tILcUSMAg_Y

BAZAR-DONS!

La ferblanterie, lieu de création indépendant, est un endroit atypique où se côtoient plasticiens, musiciens et performeurs dans une ambiance familiale. Celieu, trop peu connu à mon goût, regroupe 35 ateliers d'artistes ainsi qu'un hall d'exposition dans un hangar aménagé au fil du temps par ceux qu'on nomme amicalement les « ferblanteux ».

© Magali Dulain

Ce week-end du 4 octobre, se déroulaient les portes ouvertes, sous le titre de « Bazardons ». Trois jours durant lesquels cuisine, musique, danse, échange et partage étaient les maîtres mots. A l'honneur, le thème de l'immigration et de la solidarité.

Al'entrée du hangar, un accueil particulièrement chaleureux m'attend. Un prix libre est mis en place afin d'aider les artistes qui joueront toute la nuit ainsi que les migrants. S'ensuit un décor complètement dingue, dans l'esprit brocante.Une multitude de fauteuils sont installés au plaisir d'y voir s'y plonger les spectateurs.

Plusieurs ateliers cohabitent, celui de Magali Dulain attire particulièrement mon attention. Accrochés un peu partout, des dessins aux traits enfantins et aux couleurs vives, s'animent sous les guirlandes lumineuses. Des mélanges d'aquarelles et de feutres et une poésie à tout épreuve. Je rentredans son atelier et me sens alors complètement imprégnée de cette candeur. Un beau voyage inattendu.

Déambulant un verre de Mojito à la main (commandé dans un bar improvisé dans un des ateliers), je tombe sur une friperie, puis sur une piste de danse au détour de laquelle je croise quelques étrangers avec lesquels je pratique mon anglais :

« -I'm hungry, do you know if there is something to eat around ? »

Euh, yes, i think there is....euh....there is a kitchen, you can...take...everything you want...it's free »

Après avoir fait le tour des ateliers, les lumières s'éteignent et une batterie raisonne dans le hangar. Une voix puissante se réveille et transforme le lieu en un véritable club de Jazz américain. Old chaps, groupe lillois de swing, envoie un groove d'enfer. La chanteuse, véritable réincarnation d'Amy Winehouse est transcendante. Enchaînement de morceaux très jazzy et de quelques instants de hip-hop : de savoureux mélanges sont créés par une belle équipe.

© crédit photo: Alain Epaillard

Si la ferblanterie semble être un lieu épicurien, il reste avant tout un lieu d'art et d'actions culturelles : depuis quelques semaines, le collectif organise de multiples ateliers artistiques et intervient dans la jungle de Calais ainsi qu'auprès des migrants installés au Parc des Ollieux (plusieurs mineurs dorment sous des tentes depuis 4 mois). Les artistes se mobilisent tous et sont réellement touchés par ces problématiques. Les portes ouvertes étaient une première action, invitant les gens à déposer des vêtements ou des denrées alimentaires. Etant moi même touchée par ces phénomènes de société qui dessinent notre Région, il me semblait nécessaire de montrer que la solidarité et l'action se déroulent différemment et en dehors de ce que l'on pense et que l'Art, reste un moyen de partage, d'ouverture et d'entraide.

© crédit photo: La ferblanterie

Loin de l'image inaccessible de l'Art, les artistes de La ferblanterie prônent un art conscient et conscientisé, sans se prendre au sérieux. On retrouve ici quelques uns des vrais acteurs lillois, de vrais passionnés loin des mondanités.

Une belle et grande famille qui donne envie de s'y plonger.

MW

#solidarité

#migrants

Cathédrale de Reims : un rêve de couleurs, entre mélodies et féérie visuelle

A l’occasion du 800ème anniversaire de la Cathédrale Notre-Dame de Reims, la ville a souhaité offrir un spectacle de polychromie dynamique afin de mettre en valeur l’architecture de cette grande dame.

© Gilbert Coutelet

Du 6 mai au 23 octobre 2011, puis du 25 novembre au 1er janvier 2012, ce spectacle de 25 minutes s’est répété tout d’abord 3 fois par soirée, puis 2 fois seulement car les citoyens et touristes n’étaient que très peu nombreux lors de la troisième représentation. Entre les deux spectacles, 10 minutes de polychromie fixe permettent au public de s’avancer afin d’admirer la précision du travail. A la fin deuxième représentation, elle est de 15 minutes. Un système de boucle magnétique est disponible dans le périmètre de la tour gauche projetant le spectacle pour les personnes malentendantes. Le partenariat entre la Ville de Reims, Reims Métropole et l’association Unis-Cité a permis l’instauration, certains soirs, d’un service d’accompagnement dans le déplacement des personnes à mobilité réduite ou vulnérables. Pour les personnes souffrant d’un handicap visuel, des accompagnateurs expliquent les éléments visuels du spectacle.

Hélène Richard et Jean-Michel Quesne, membres du collectif Skertzò (metteurs en scène de patrimoine depuis 1988), se sont attelés à la tâche. Maîtres de la projection du trompe-l’œil et de l’illusion d’optique, ils ont créé cette polychromie de très haute définition grâce aux pigments de couleurs retrouvés sur la statuaire multiséculaire du monument. En effet, lors des dernières restaurations, les évolutions technologiques ont permises de faire des analyses macro et microscopiques des prélèvements faits sur la pierre. Ces méthodes ont permis de rendre sa couleur originelle à « L’Ange au Sourire » et aux autres personnages témoins de l’histoire et messagers de la Cathédrale. Lors du spectacle, le son délimité accroît les différentes visions de la façade occidentale.

Cet exploit fait appel aux techniques les plus récentes de projection vidéo et donne au spectateur, la sensation d’être au cœur de cet aller-retour dans le passé. En cela, les créateurs de l’ère moderne souhaitent faire perdurer les prouesses des grands bâtisseurs, en rendant la vie à ce monument.Une des principales difficultés a été de s’adapter à la complexité de la statuaire ; les nombreux détails ont nécessité une très grande précision dans la projection. Les portails ont été extrêmement travaillés car ils sont proches du public et donc doivent être « parfaits ».

Toutefois, la taille imposante de la cathédrale fait que, peu importe où l’on se trouve, l’on ne voit jamais deux fois la même chose. Des détails des sculptures entourant les deux roses nous sautent aux yeux si l’on se trouve plus en arrière du parvis, alors que la projection sur les portails peut attirer notre attention durant tout le spectacle. Il a donc fallu que les créateurs utilisent des nouveaux projecteurs à très forte puissance qui sont apparus sur le marché il y a très peu de temps, et des vidéoprojecteurs de dernière génération.

Cette mise en scène permet à tous de revivre les scènes des siècles passés. En effet, dès la tombée de la nuit, la pierre de l’édifice s’anime et raconte son histoire. Le public a l’impression d’assister à un ballet où les scènes de différents siècles s’enchaînent comme des actes, mêlant constructions, sacres, cérémonies et Histoire de France. Le programme musical mis en œuvre par Rachid Safir laisse entendre des morceaux du Moyen-âge et de la Renaissance mais aussi de l’époque Baroque et contemporaine afin de rythmer les scènes. Peut-être ne manque-t-il que les « Acclamations carolingiennes » (Christus Vincit) qui étaient chantées au sacre de tous les rois jusque Charles X.

Pour les Rémois, cette vision nouvelle de leur cathédrale permet une réappropriation et une redécouverte de ce lieu qu’ils côtoient quotidiennement. C’est d’ailleurs l’un des objectifs d’une installation urbaine. En effet, ce spectacle est gratuit, ouvert à tous et libre d’accès. Ainsi, le public n’a cessé d’emplir le parvis ; au 27 octobre, Rêve de Couleurs avait rassemblé plus de 300 000 personnes (avec une fréquentation minimum de 500 personnes les soirs de mauvais temps). Ce fut un facteur de cohésion sociale important car les Rémois ont souhaité partager ce moment avec leur famille et amis.

De plus, la diffusion de cet événement dans les médias a fait venir des touristes du monde entier (Européens, Américains, Australiens et Japonais) générant des retombées économiques locales immédiates et importantes. Le bouche-à-oreille a aussi parfaitement fonctionné, faisant se déplacer des médias étrangers non sollicités. De plus, l’investissement dans ce type de matériel va permettre à la ville de le laisser en place et de le reproduire chaque année, comme la polychromie projetée sur la cathédrale d’Amiens depuis 10 ans chaque été.

Cependant, chaque lieu a sa propre identité, sa propre histoire. Skertzò a toujours souhaité s’adapter à ce paramètre comme la projection de séries impressionnistes sur la Cathédrale de Rouen ou la projection des mythes de Chambord sur le château, tout en y apportant un changement de la perception du monument ; une métamorphose pour briser la routine visuelle.

Célia Hansquine

Ceci n'est pas...

3h30 à Courtrai le 18 novembre 2015, sur la Korte Steenstraat, une vitrine métallique s’ouvre sous le regard intrigué de quelques passants. Nous sommes devant de l’installation Ceci n’est pas... de Dries Verhoeven, elle s’ouvre ici pour le 6ème jour consécutif. Le rideau se lève.

13h30 à Courtrai le 18novembre 2015, sur la Korte Steenstraat, une vitrine métallique s’ouvre sous le regard intrigué de quelques passants. Nous sommes devant de l’installation Ceci n’est pas... de Dries Verhoeven, elle s’ouvre ici pour le 6ème jour consécutif. Le rideau se lève. Un personnage assis sur une balançoire bouge au rythme d’un bruit sourd. Il est vêtu uniquement d’un body couleur chair et d’une paire d’ailes en plumes orange. «Tu es un homme ou une femme ? » l’interroge une passante. Le personnage la regarde en souriant, muet. Cette question se répète de nombreuses fois au cours de la performance. Car il s'agit bien d'une des questions posées implicitement par l'artiste à travers ce tableau humain.

Présentée dans le cadre du NEXT Festival, cette installation est issue de la série Ceci n'est pas...de l'artiste Dries Verhoeven qui comprend dix différentes scènes dans une boîte en verre insonorisée. Il présente dans ces boîtes des personnages joués par des acteurs dans des scènes “perturbantes”. La veille, dans Ceci n’est pas de l’histoire, un homme noir enchaîné comme un esclave endossait le rôle de Père Fouettard. Le lendemain, Ceci n’est pas notre peur montrait un homme en train de faire la prière musulmane, en écho avec les attentats terroristes ayant eu lieu en France. A travers sa série, Dries Verhoeven entend montrer des situations suscitant un “malaise collectif”, des images provocantes.

L’installation du 18novembre illustre ce malaise, perceptible à travers les réactions du public que nous avons constaté. C'est ici la notion de genre qui est abordée. A première vue, c'est une femme avec de longs cheveux blonds. Cependant, sa tenue moulante dévoile un corps androgyne, des jambes musclées et un sexe d'homme. A travers les réactions collectées, la question du genre de la personne n'est pas tranchée : tous les spectateurs hésitent entre homme ou femme mais ils envisagent rarement la possibilité des deux sexes chez une même personne. Mais avant le sujet de l'œuvre, c'est la curiosité qui attire de nombreux passants. Ils veulent voir de quoi il s'agit. : "Qu'est ce qu'il fait là ?", "Est-ce vraiment un humain ou est-ce une poupée ?" semblent-ils penser. Beaucoup d'entre eux s'arrêtent, y compris des cyclistes, pour regarder. Certaines personnes attendent quelque chose puis en voyant que "rien" ne se passe, ils repartent. Certains ne s'arrêtent pas mais se retournent plusieurs fois. D'autres prennent des photographies ou se prennent en groupe avec l'œuvre en arrière-plan. Cette installation suscite toujours une réaction, elle interpelle les passants, rarement indifférents. Sa place dans l'espace public dérange, crée une rupture.

Une jeune adolescente s'approche vers nous et nous demande en flamand "C'est une femme ou un homme ?". Elle nous explique ensuite en anglais qu'elle n'aime pas vraiment ce genre d'installation dans la rue. Pas personnellement mais car l'œuvre se situe à Courtrai. "Ici les personnes jugent" précise t-elle. Pourtant, un photographe avoue qu'il a été surpris de la bienveillance et de la tolérance des gens même face aux autres "tableaux" présentés par l'artiste les jours précédents, comme une jeune fille enceinte qui danse.Plus tard, la même adolescente dit son incompréhension mais en lisant le cartel, elle y a trouvé du sens : "There is a meaning, it's different".Pour autant le discours de l'œuvre et le cartel ne répondent qu’à une partie des interrogations : un court texte accompagne l'oeuvre mais ne la commente pas vraiment. Il constate des faits liés au monde occidental, à la société belge, en lien avec la thématique de la scène du jour. Il y est écrit :

" Dans le monde occidental, la pensée s’inscrit dans la dichotomie homme/femme. Selon Freud, la première chose que nous constatons à chaque nouveau contact est si quelqu’un est homme ou femme. Quand la reconnaissance du sexe ne se déroule pas automatiquement, cela engendre de l’incompréhension, de l’irritation ou de la joyeuse confusion. En Belgique, l’état civil permet de changer de sexe si la personne en question a la conviction permanente et irréversible d’appartenir à l’autre sexe et si une intervention médicale a rendu impossible sa capacité de reproduction. Contrairement à l’Australie, par exemple, le choix de n’appartenir à aucun des deux sexes n’est pas possible en Belgique. Les personnes à l’identité de genre trouble se heurtent toujours à beaucoup d’incompréhension sur le plan social, et plus particulièrement de la part des milieux religieux traditionnels.Cependant, trouver un emploi n’est souvent pas simple non plus pour ces personnes, si ce n’est dans l’industrie du divertissement."

Etant si général, le texte, tout comme l'œuvre laisse planer de nombreux doutes chez les spectateurs. Aucune médiation n'est proposée, le spectateur est seul face à ses interrogations. Des personnes se posent des questions entre elles, essayent de nous en poser, sans réponses précises. C'est justement sur cette ambivalence que joue Dries Verhoeven. Il ne répond jamais aux questions posées par l'œuvre,il suscite un débat et une réflexion chez les spectateurs. Dans la présentation de sa série, il interroge : “Why are some images considered tainted when they weretolerated just twenty years ago ? (Pourquoi certaines images sont-elles considérées comme immorales alors qu'elles étaient tolérées il y a seulement vingt ans ?) " ou "Is it good that our children do not see certain things, or have we gone to the extremes inour drive to protect? (Est-ce une bonne chose que nos enfants ne voient pas certaines choses ou sommes-nous devenus trop extrêmes dans nos attitudes de protection ?)". Toutes ces performances abordent une question d'actualité : elles touchent nos instincts et nos sentiments comme la peur, le dégoût, la honte... La neutralité est presque impossible : chaque personne interrogée donne un avis et expose une certaine vision de la société.L’artiste explique qu’il présente des acteurs comme des images commerciales pour pousser les visiteurs à avoir une relation avec ce qu’ils voient.

Les bruits qui accompagnent l'installation du 18 novembre transforment cette personne en une attraction de foire, comme dans une galerie des monstres contemporaine. À de nombreuses reprises, le rideau tombe et l'œuvre est dévoilée de nouveau. Dans son dispositif même, la notion de dévoilement et de spectaculaire est palpable.Quasi nu, le corps androgyne est exposé à la vue et au jugement de tous. "C'est original" commente un homme qui a profité de sa pause déjeuner pour se rendre sur place avec ses collègues. Mi-gênés, mi-intrigués, ils restent postés un moment face à la vitrine de verre.La force de l'œuvre réside aussi dans les débats qu'elle suscite. Cela est le cas avec toute la série Ceci n'est pas. Dans chaque ville où les œuvres ont été présentées, la presse en parlait, les réactions du public étaient recueillies, accueillantes ou hostiles. Devant, les personnes s'interrogent sur la difficulté de vivre cet entre-deux, à la fois homme et femme. Des questions éthiques, scientifiques, sociales émergent : doit-on rester comme nous sommes ?Avons-nous en nous-mêmes une nature d'homme ou de femme ? Peut-on être asexué ?Face à ces questions, les adultes s'avèrent parfois plus ouverts que les jeunes. "Moi, je n'ai aucun problème avec cela" avoue une passante tandis qu'un jeune avec son groupe d'amis explique "On doit rester comme on est (...) Tu dois rester homme parce que la nature a décidé que tu es né ainsi". Est-ce pour cette raison que l'installation s'intitule Ceci n'est pas la nature ? Le titre,comme celui de toute la série, semble plutôt être un pied de nez.Implicitement, il invite à se rendre compte de l'absurdité de nos préjugés. Tout au long de l'après-midi, le personnage se balance et les bruits sourds de la foule se poursuivent. Ce bruit festif et les plumes colorées évoquent la scène queer ou le Carnaval de Rio, où le genre n'a pas d'importance.

J. Deschodt, T. Rin et H. Ferrand

Crédits photo : T. Rin et J. Deschodt

#NEXTFestival

#artcontemporain

Pour découvrir l'installation :

Vidéo réalisée par J. Deschodt :https://vimeo.com/150199389

Pour aller plus loin :

Vidéo réalisée par les fondateurs du site Ceci n'est pas Kortrijk :https://www.youtube.com/watch?v=yGzRr3APjpA

Site de l'artiste et présentation du projet (EN) :

http://driesverhoeven.com/en/project/ceci-nest-pas/

Cultures souterraines

Qui n'a jamais rêvé de s'enfoncer sous terre, d'explorer grottes et lacs souterrains, équipé d'une lampe frontale, d'une carte, d'une combinaison et d'un harnais ? Il en est sûrement parmi vous qui ont réalisé ce rêve, amateurs ou professionnels. Mais n'importe qui ne peut pas s'improviser spéléologue, et encore moins dans un cadre urbain. Dans les milieux cataphiles¹, vous êtes un « touriste » si c'est votre première descente. La cataphilie contemporaine est proche de l'urbex, l'exploration urbaine. L'urbex consiste à explorer des lieux construits par l'homme, abandonnés ou non, interdits ou difficiles d'accès. Être cataphile ou explorateur urbain ce n'est pas la même chose, les seconds qui aiment les souterrains ne sont pas des cataphiles.

Quid du culturel dans tout cela ? Et bien, certains de ces amateurs de souterrains ont choisi de rendre accessibles ces endroits à un public, certes peu nombreux. Différentes initiatives peuvent être recensées, mais la plupart d'entre elles restent inconnues, introuvables. Festivals, expositions, lieux culturels, on trouve de tout sous terre !

Sous terre, tout est possible

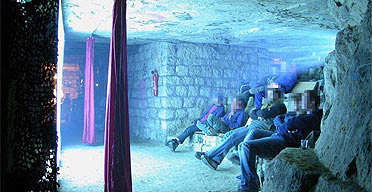

La Mexicaine de perforation est probablement le plus connu de ces groupes, responsable des Arènes de Chaillot, salle de projection clandestine sous le palais de Chaillot. Branche « événements artistiques » de l'UX, agrégation de groupes clandestins, la Mexicaine de perforation a pour but de créer des zones libres d'expression artistique. À l'origine de plusieurs festivals de cinéma mais aussi de représentations théâtrales, LMDP n'investit pas uniquement des lieux souterrains (le Panthéon, les grands magasins,...). Urbex Movies et Sesión Cómod sont les deux festivals qui ont été organisés par LMDP. Le premier projetait des classiques sur le thème de la ville comme Eraser Headde David Lynch, Fight Clubde David Fincher ou encore Ghostin the Shellde Mamoru Oshii. Le second projetait des films en lien direct avec le souterrain, comme La Jetéede Chris Marker ou Le Dernier Combatde Luc Besson. En 2004 la salle de projection fut découverte par la police, et EDF porta plainte pour vol d'électricité (il fallait bien faire fonctionner ce cinéma...).

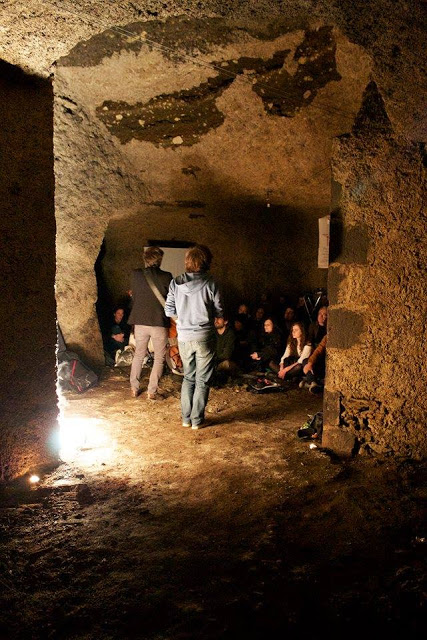

La salle de projection clandestine à Chaillot ©Urban Resources

Directement issue de l'héritage de la Mexicaine de Perforation, la Clermontoise de Projection Underground, basée à Clermont-Ferrand, organise lors du Festival Underfestprojections, concerts et expositions. A lire dans « Urbexet culture avec la Clermontoise de Projection Underground » à paraître bientôt !

Bien sûr, tout cela est clandestin, et donc interdit. Même sans laisser de trace, pénétrer dans un lieu privé est interdit par la loi. Celui qui se fait prendre s'expose à des poursuites. C'est pour cela que tous ces événements ne concernent que quelques personnes, en général entre trente et cinquante. De plus, la communication est très limitée, il n'est pas toujours facile de savoir comment procéder pour assister à un de ces événements ! C'est le cas des vernissages de Madame Lupin, des expositions d'art contemporain dans des lieux insolites, interdits au public. Il faut réserver sa place, les instructions sont envoyées très peu de temps avant la tenue de l'exposition. Avec quatre expositions à son actif, cette association propose des lieux aussi éclectiques qu'une piscine désaffectée, le fort d'Aubervilliers, un lieu souterrain ou encore le musée des Arts et Traditions Populaires². En plus de ces expositions, l'association organise régulièrement des dîners des lieux insolites. L'exposition Hiddenunder the sand se déroulait dans un lieu souterrain inconnu, partiellement ensablé.

« Hiddenunder the sand » ©G.V.

Des événement culturels clandestins ?

Toutefois, l'occupation culturelle d'un lieu souterrain ne se fait pas forcément de manière illégale, des initiatives légales ont aussi vu le jour. En Croatie, la ville de Pula a pris l'initiative d'ouvrir ses souterrains datant de la Première guerre mondiale au public, tout en proposant régulièrementdes expositions et des manifestations culturelles.

Les souterrains de Pula ©S.B.

Le festival Art souterrain de Montréal