Nouvelles technologies et musées

E-patrimoines.org : formations gratuites et continues dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel

Vous souhaitez comprendre les patrimoines matériels et immatériels ? Apprendre de professionnels à votre rythme ? Ou tout simplement (re)découvrir le patrimoine francophone ? E-patrimoines.org propose des formations continues et gratuites sur le patrimoine.

E-patrimoines.org, qu’est-ce que c’est ?

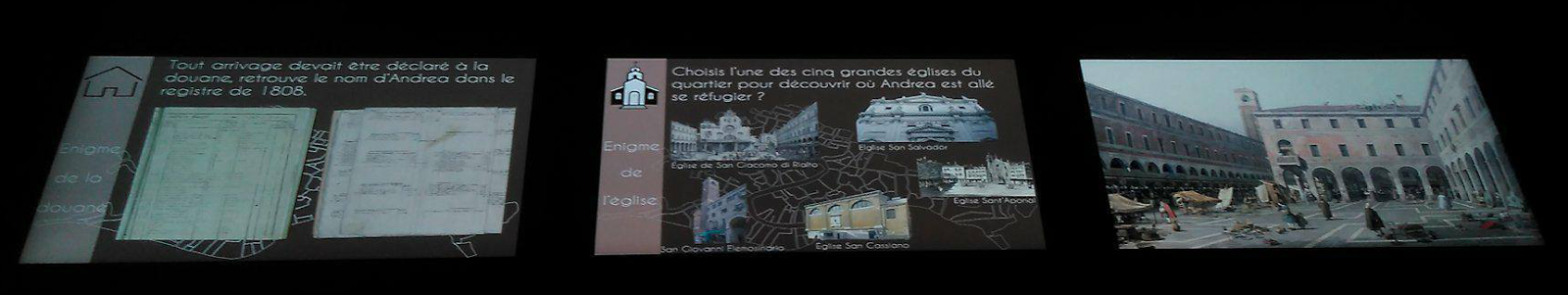

E-patrimoines.org est une plateforme de formations continues et gratuites sur les patrimoines matériels et immatériels. Créée en 2011 par le Département des Affaires Européennes et Internationales (DAEI), direction générale des patrimoines du ministère de la Culture, en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie AUF et l’Université Numérique Francophone Mondial UNFM, elle est destinée à un public francophone professionnel et universitaire dans le domaine du patrimoine. Depuis le 1er janvier 2021, le directeur général des patrimoines et de l’architecture succède au DAEI pour une nouvelle mission, le patrimoine mondial.

Liste de la Section 1 des modules disponibles sur la plateforme e-patrimoines.org. ©UNFM

Quels modules ?

17 modules sont disponibles sur la plateforme, il y en a pour tous les goûts : celui sur Les Grands Sites de France où l’on découvre ou redécouvre des sites français comme le Puy Mary dans le Cantal, saisir la diversité des corps de métier dans le module les Jardins un Patrimoine à Conserver ou encore la contribution de la France dans Le Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un module dure entre 5 et 10 heures avec en moyenne 15 vidéos de plus ou moins 30 minutes. Par exemple, le module Trafic Illicite dure environ 6 heures pour 10 vidéos. Des événements et des colloques, dans le but de garder le lien avec les pays francophones, sont également retranscrits, le dernier en date est Conflits Armés et Patrimoine (2019).

J’ai posé quelques questions à

- Le dernier datant de 2019, prévoyez-vous de nouveaux séminaires ou colloques ?

« En octobre 2022, il y aura un séminaire à l'Ecole militaire sur l'architecture militaire » Caroline Kurhan, Responsable des patrimoines en Afrique, Département des affaires européennes et internationales, Direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication

- Un nouveau module est-il en projet ?

« 3 modules sont en cours d’achèvement et seront lancés avant décembre 2021 :

- Les patrimoines de l’Afghanistan ;

- Le patrimoine mondial enregistré en 2016 mais complété en 2021 avec une partie sur l’élaboration d’une candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial (Convention de 1972)

- Et un module sur le Gabon. »

Mon module préféré est le module 3 : Conservation Préventive. Des cours très complets allant de l’intérêt de cette discipline à la gestion des risques en s’appuyant sur des exemples concrets. Ce module va explorer en profondeur des questions très précises comme le choix de la lumière et les types d’éclairage ou le cas des climats tropicaux. Tous les intervenants, sauf un, travaillent au C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) une branche du ministère de la Culture. Beaucoup de musées ont aujourd’hui leur propre centre de recherche et de conservation, des interventions de professionnels venant de ces centres seraient un bon moyen de compléter les points de vue et les méthodes de conservation préventive dans les musées.

Détails du module 3 : Conservation préventive. ©UNFM

Dans la vidéo 13 : 4-1. Lumière et éclairage muséographique – Jean-Jacques Ezrati, conservateur du patrimoine, département de conservation préventive (C2RMF), le début est consacré à la définition du mot musée qui découle sur une explication des mots scénographie, expographie et muséographie. La scénographie concerne la mise en espace, la mise en perspective, la traduction d’un discours dans les trois dimensions. L’expographie regroupe la scénographie dans le contexte de l’exposition, les règles de sécurité, l’ergonomie visuelle et sensorielle et la médiation. La muséographie dite « bis » correspond à l’expographie qui tient compte de la conservation (de ces témoins matériels).

Ce module date de 2013, or les définitions des mots scénographie, expographie et muséographie ont bien évolué depuis. Une exposition est toujours une affaire de fond (la muséographie) et une affaire de forme (la scénographie et le graphisme). L’expograhie est un terme de 1993 proposé par Desvallées pour compléter le mot muséographie. L’expographie serait “l’art d’exposer”, c’est la mise en exposition, c’est-à-dire la mise en espace et les techniques liées aux expositions (à l’exclusion des autres activités muséographiques comme la conservation, la sécurité, …)[1]. D’après l’Association des muséographes[2], dans un musée ou dans une exposition la part de la muséographie est celle qui a trait aux contenus, au scénario du parcours et aux modalités de la médiation entre un thème et des visiteurs. La scénographie concerne le traitement des espaces et des volumes, les matières, le design des mobiliers et supports physiques des collections, la mise en lumière, les décors. La question de l’actualité des informations des modules les plus anciens peut donc se poser.

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur le site https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/ en haut à droite dans « Identification » puis remplissez « Nouvel utilisateur ? ». Prévoyez un peu de temps, une partie motivation, expériences professionnelles et diplômes seront à développer. Après avoir complété les trois premières cases (Nom d’utilisateur, Courriel et Confirmation e-mail), vous devez cocher les modules qui vous intéressent. Rassurez-vous ce choix n’est pas définitif, vous aurez accès à tous les modules une fois votre dossier validé. S’ensuit une série de questions sur vos coordonnées, puis on vous demande où vous souhaitez suivre les cours, par exemple à domicile pour les cours en ligne, ou choisir les cours au campus de l’AUF. Le reste des questions est destiné à mieux vous connaître, votre parcours, vos motivations et vos projets.

Ça y est, votre dossier est retenu ! Félicitation, vous pouvez désormais dévorer les modules. Avant de commencer, il faut tout de même avoir une connexion Wi-Fi. Malheureusement, vos données mobiles ne vous donnent pas accès aux cours. Un peu dommage si l’on souhaite visionner les modules en extérieur ou si votre logement ne dispose pas d’une box internet.

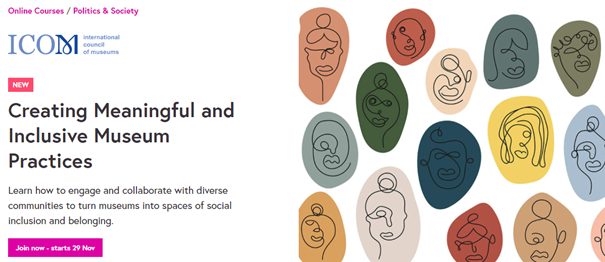

Moodle ICOM

Moodle ICOM ©FutureLearn

Si cette méthode de formation vous intéresse, l’ICOM (International Council Of Museum) a créé son premier Moodle qui débutera le 29 novembre 2021 sur l’engagement et la collaboration avec diverses communautés pour transformer les musées en espaces d'inclusion sociale et d'appartenance. Ce cours est destiné aux professionnels des musées. Pour plus d’information rendez-vous sur https://www.futurelearn.com/courses/meaningful-inclusive-museum-practices

Pour en savoir plus :

- https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/wp-content/uploads/Montage-juin-2018.pdf

- Pour toute question :

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Notes :

[1] Gob, A., & Drouguet, N. (2021). Introduction. Dans La muséologie : Histoire, développements, enjeux actuels (5e éd., p. 17). ARMAND COLIN. ↩

[2] Muséographie ? Notre approche. Muséographes (Les). Consulté le 13 novembre 2021, à l’adresse https://les-museographes.org↩

#formationgratuite #patrimoine #ministèredelaculture

Enfants-Parents, souriez, vos gènes sont étudiés !

La Cité des Sciences et de l'Industrie, dans le XIXè arrondissement de Paris, propose depuis mai 2002, une exposition sur : « L'Homme et les gènes ».Pour la concevoir, le musée a fait appel au généticien Axel Kahn, spécialiste en biochimie et chercheur à l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médical (INSERM). Son objectif dans cette exposition est de montrer les mécanismes de l'évolution et en particulier celui de l'homme.

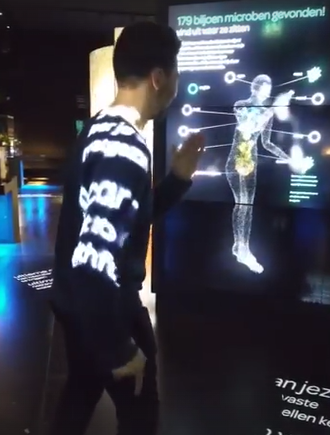

A la découverte du corps humain

Cette exposition permanente est divisée en quatre parties. Dans un premier temps, le visiteur est invité à découvrir l'histoire de l'évolution et de la vie. Il sera alors prêt à plonger dans l'exploration des gènes humains pour comprendre leur rôle. Ensuite, il pourra étudier le génome, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes chez une personne. Pour terminer ce voyage génétique, le visiteur rentrera au cœur du débat actuel sur la recherche. Voulez-vous participer à un futur débat citoyen ? Alors, venez donner votre point de vue sur les tests génétiques !

Savez-vous lire les gènes ?

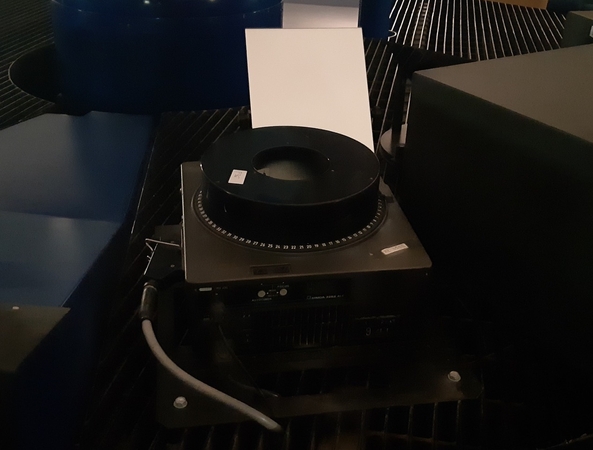

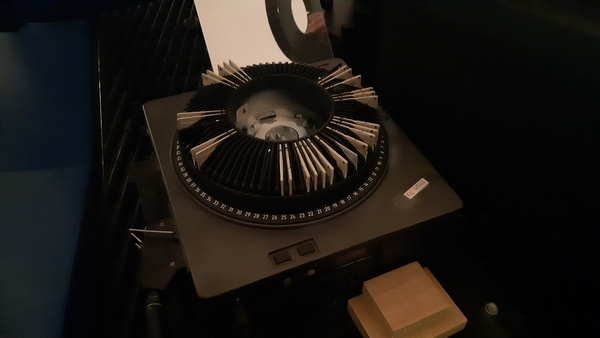

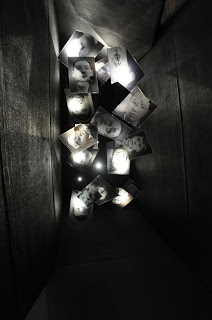

A la fin de la deuxième partie de l'exposition, le visiteur est convié à explorer et à décrypter le rôle des gènes grâce à un outil de médiation : « le photomaton de l'expression génétique et culturelle ». A la fois ludique et pédagogique, les petits comme les grands se prêtent volontiers au jeu.

Crédits : L.P

Il ne s'agit pas d'un simple photomaton classique. Celui-ci est contrôlé par un ordinateur tandis qu'une imprimante et plusieurs écrans lui sont rattachés. Quand le visiteur met en marche la machine à l'aide d'une souris, une voix lui explique le rôle des gènes : chaque individu est unique, personne n'a le même patrimoine génétique, la même vie ou le même environnement culturel. Le but de cette machine consiste à photographier une partie du visage de l'utilisateur (ses yeux, sa tête, son nez...) afin que le défilé de la diversité débute.

Après ce tirage de portrait, la voix lui demande de sélectionner son groupe sanguin (A, B ou O), pour lui expliquer qu'il y a deux sortes de gènes transmis : des gènes visibles et invisibles, ce qui rend l'individu unique alors qu'il y a juste 0,1% de différence entre chaque individu. Subtile la nature ! Rien n'est définitif dans nos gènes car ils peuvent être modifiés par notre culture, notre environnement, notre histoire personnelle ou encore nos passions.

Derrière le photomaton, plusieurs écrans montrent les différentes photographies prises par les visiteurs mais seulement dans un ordre précis. Chaque photographie est alignée en fonction du même groupe sanguin des visiteurs.

Crédits : L.P

Ludivine Perard

Plus d'infos :Cité des Sciences et de l'IndustrieL'exposition : L'Homme et les gènes

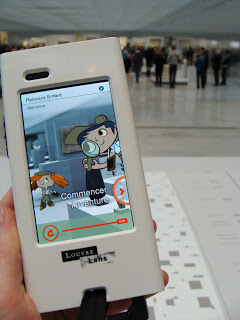

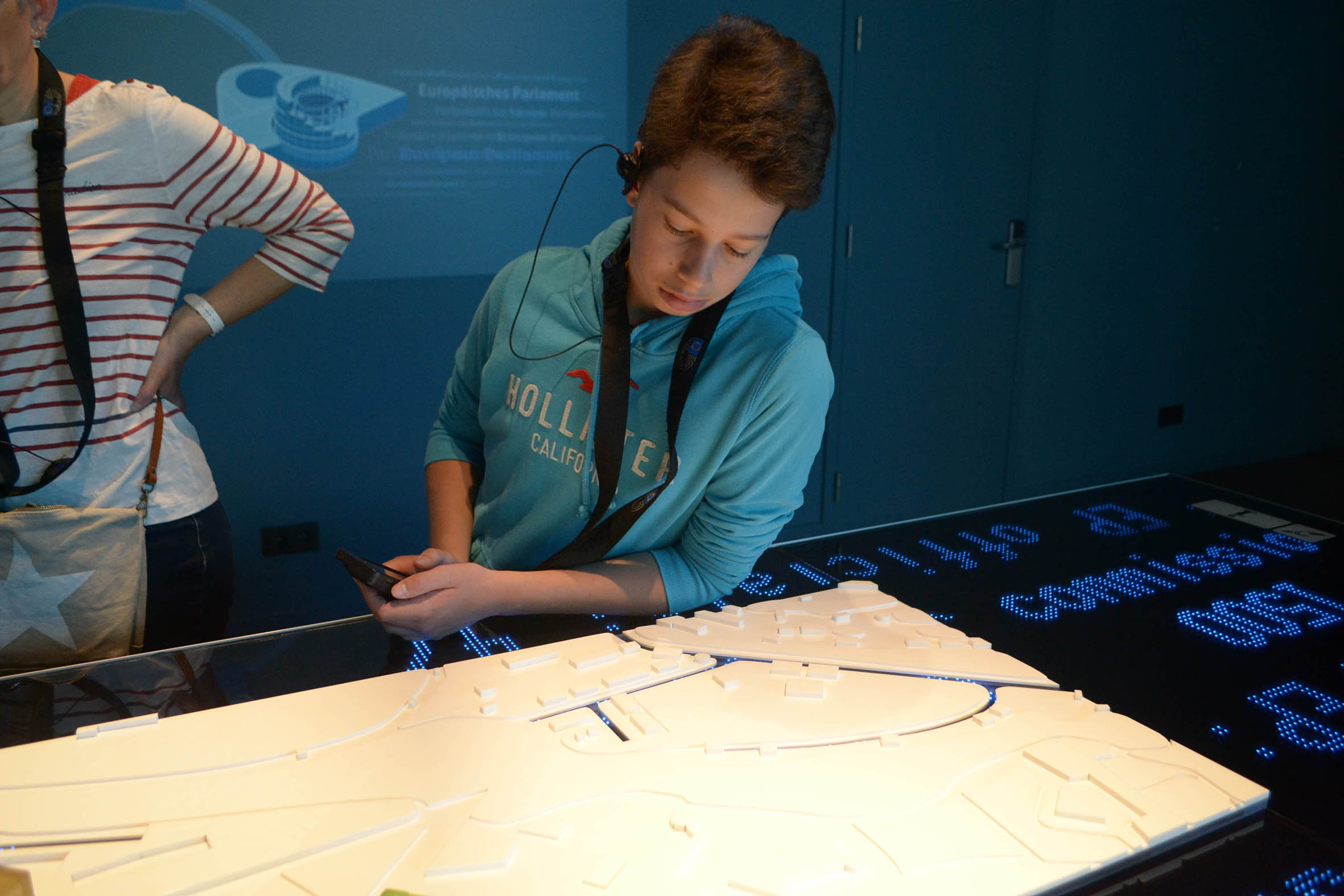

"Aventuriers, en route vers le passé!"

Parmi les parcours possibles offerts par son audio-guide, le Louvre-Lens propose aux enfants âgés de 8 à 12 ans un voyage au cours duquel, à travers l’avatar de Miss Anne ou Doc Sam, ils deviennent des aventuriers de l’Art prêts à explorer les âges, de l’Antiquité au XIXème siècle. En quête d’aventures, mes rêves de petite fille fan d’Indiana Jones sont ressortis et je me suis lancée dans ce périple temporel d’une durée de quarante-cinq minutes !

Crédits : Emilie Etienne

La chasse aux trésors

A l’aide d’une carte, l’aventurier a pour mission de remonter le temps et de partir à la conquête de dix œuvres dans la « Galerie du Temps ». Sur un fond sonore approprié et un ton humoristique qui sollicite l’attention de l’enfant, le discours, semblable pour les deux avatars, est très agréable et accessible à tous. En incitant l’aventurier à se référer au cartel, le guide l’encourage également à devenir un visiteur indépendant, avide de connaissances.

Les outils

Pour l’aider dans sa quête du savoir, l’aventurier de l’Art dispose d’une mallette scientifique qui lui permet de compléter le discours du narrateur. Celle-ci contient des dispositifs qui lui permettent notamment de dater, de scanner et de s’interroger sur l’œuvre.

Pour moi, quelques inconvénients sont à relever sur les performances de l’appareil mal ou très peu exploitées. L’application « Scannix » permet d’orienter l’enfant sur certains éléments de l’œuvre grâce au discours du narrateur. Mais il écoute les indications sans pouvoir visualiser les détails sur l’écran qui ne diffuse que la photographie complète ou partielle de l’œuvre. J’aurais apprécié être guidée et pouvoir zoomer en même temps que le commentaire. D’autant plus que les collections, situées en hauteur, peuvent être difficilement accessibles aux enfants qui ne peuvent pas en apprécier toutes les subtilités !

Crédits : Emilie Etienne

Attention ! Traverser les siècles, voire les millénaires, n’est pas si facile ! L’esprit d’aventure ne suffit pas, il faut également être curieux car pour accéder à l’œuvre suivante, les aventuriers de l’Art sont mis à l’épreuve. Une énigme est posée pour chaque œuvre avec quatre possibilités de réponse. Le droit à l’erreur est autorisé mais, en cas de mauvaise réponse, il n’obtiendra pas le trésor de l’étape en récompense mais pourra passer à l’œuvre suivante.

En plus des énigmes, le parcours est semé d’embuches. Deux scientifiques, le professeur Mezopo et le scientifique Paolo Plano, attendent l’aventurier au détour d’un siècle pour le mettre en difficulté. Simples et ludiques, ces épreuves permettent à l’archéologue et l’artiste, qui sommeille en nous, de s’exprimer et d’appliquer sur le terrain les connaissances acquises.

Point négatif : l’application « énigme » est proposée en premier, suivie par celle de la « mallette pédagogique ». Or, l’option« énigme » choisie, il n’y a pas possibilité de retour sur la « mallette pédagogique » pour cultiver son érudition. Cette dernière est jugée inutile en cas de bonne réponse. Dans ce cas, il serait appréciable d’inverser la disposition de ces applications.

Leretour au XXIème siècle se fit sans trop de difficultés. Grâce à des commentaires concis et des outils qui permettent de capter l’attention des enfants, les siècles passent rapidement. Ce voyage dans le temps m’a permis de me rendre compte d’une chose. En comparaison, le discours du parcours adulte, souvent trop long et monotone, paraît sortir tout droit d’un autre âge.

Emilie Etienne

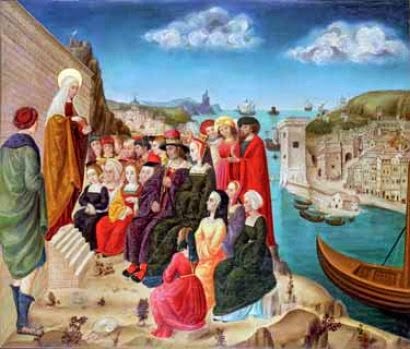

"La Prédication de Marie Madeleine" a son application !

« Nous souhaitons avant tout partager cette histoire avec le plus grand nombre ! Grâce à ce nouveau musée [le Musée d’Histoire de Marseille], nous accueillons désormais le public dans de bonnes conditions pour lui transmettre ces connaissances, pour qu’il prenne plaisir à découvrir son/notre histoire avec des outils performants »[1]. Quels sont donc ces outils performants qui auraient le pouvoir de conquérir le public ? Le multimédia, bien sûr !, qui s’invite au Musée d’Histoire de Marseille à travers plus de 150 créations pour favoriser l’accessibilité des contenus au public. Pari réussi ? Et si nous expérimentions l’un de ces fameux outils ? Allons direction la séquence 7 de l’exposition permanente pour (re)découvrir « La Prédication de Marie Madeleine »[2]…

Une œuvre, deux supports

Vue de l’exposition

© Cyrielle Danse

A nous de jouer !

Comment ça marche ? L’ensemble de la navigation se fait de façon tactile. La page d’accueil, représentant l’œuvre, décrit rapidement la dite œuvre, comme le ferait un cartel. Puis le visiteur peut poursuivre en appuyant sur « Démarrer ». C’est parti ! L’application interpelle le visiteur en ces termes : « Bienvenue. Explorez le tableau en zoomant et en vous déplaçant à votre guise dans la toile. Pour en savoir plus, suivez la visite guidée ». En effet, dans l’angle inférieur droit de l’écran, le visiteur a deux possibilités : soit effectuer une « exploration libre », soit une « visite guidée ». Comme le précise l’encart de présentation, la première possibilité permet au visiteur de zoomer et de se déplacer dans la toile comme il le souhaite. Il peut ainsi observer des détails qu’il ne verrait pas avec une telle précision face à l’œuvre originale. Si le visiteur choisit la seconde possibilité, trois offres lui sont proposées : explorer « le paysage », « les techniques picturales » ou « le sens religieux ». Il sélectionne une des rubriques et découvre sur la représentation de l’œuvre des numéros, respectivement neuf, sept et trois, qu’il peut « toucher » pour faire apparaître, à côté de la zone de l’œuvre sélectionnée et zoomée, des informations concises et claires. Le visiteur découvre ainsi l’œuvre en fonction de sa curiosité.

Vue de détail du tableau

Alors satisfaits ?

« La Prédication de Marie Madeleine »

© http://catalogue.drouot.com/

C. D.

Pour en savoir plus : Musée d’Histoire de Marseille

#multimédia

#application

#musée

[1]Laurent Védrine, conservateur du Musée d’Histoire de Marseille, Marseille, La revue culturelle de la Ville de Marseille, Le Musée d’Histoire, n°243, décembre 2013, p. 20.

[2]« La Prédication de Marie Madeleine », attribuée à un collaborateur d’Anton Ronzen, 1517, huile sur bois, numéro d’inventaire 2007.0.244, dépôt du Musée National du Moyen-Âge.

"Suis moi !", cheminer à l'Historium de Bruges

L’Historium de Bruges guide ses visiteurs pendantune heure dans les dédales de la Bruges médiévale. Cela suit l’histoire d’unjeune apprenti du peintre Van Eyck qui doit aller chercher une jeune femme etun perroquet vert pour le dernier tableau de son maître. L’histoire, pleine depéripéties, est racontée en séquences qui intègrent, chacune, une vidéo et unereconstitution physique des lieux de l’action.

Séquence dans l’atelier de van Eyck @Trip Advisor

L’Historium est un projet qui met en collaborationdes familles nanties de Flandre occidentale, une brasserie, la BNP ParibasFortis et le gouvernement flamand. Il a ouvert en 2012 avec un objectif derentabilité élevée envers ses investisseurs. Cela explique en partie le prix dubillet (12 euros) mais aussi la nécessité d’accueillir toujours plus devisiteurs. Comment, dans ce cas,atténuer l’effet de « foule » ? Comment faire croire au visiteurqu’il est le seul ici, ou presque ?

Cheminer en groupe

La solution est une histoire de flux : l’Historiuma choisi de segmenter les flux de visiteurs en petits groupes qui se suiventmais ne se voient ni ne se croisent ! Chaque groupe vit l’expérienceindépendamment. Pour ce faire, les créateurs de ce système se sont inspirés desattractions touristiques : pensez aux longues files qui sont ensuiteséparés en petits groupes pour rentrer dans la maison hantée ou le petit train.Une fois séparés, les visiteurs sont guidés dans un cheminement précis.

Suivre

Ce cheminement est visible au sol par des traces depas blanches. Ces traces, comme autant de petits cailloux blancs nous indiquentpar où se fera la sortie dans chaque salle. Il n’y a qu’un parcours possibleparmi ces salles. Par contre à l’intérieur des salles les déplacements sonttrès différents. La reconstitution et la vidéo s’accordent de manière variée :

- Dans une salle ronde avec des voutes la reconstitution conduit à tourner autour du pilier central, découvrant la vidéosur plusieurs petits écrans comme autant de fenêtres sur les murs.

- Dans un espace en couloir représentant le marché, la vidéo est le long du mur, comme si le visiteur regardait la scène par la fenêtre d’une maison, depuis la rue.

- A un autre endroit, il faut lever les yeux quand, en haut d’un escalier, une porte s’ouvre qui révèle sur un écran une autre pièce, l’atelier du peintre, où se déroule la scène.

- Enfin, pour une scène de repas, le visiteur entre dans une pièce sombre et l’écran est inséré dans une grande table centrale. La scène est filmée en plongée ce qui donne vraiment l’impression deregarder la vidéo par-dessus l’épaules des personnages.

La pièce reconstituée : Atelier du peintre @Historium

Afin de ne pas perdre le spectateur et de rythmer son parcours, l’audioguide qui diffuse le son de la vidéo intègre des consignes « dissimulées » : l’apprenti nous dit « viens, suis-moi », « allons vers le marché » ou encore « il fauts e dépêcher ! ».

Déambuler dans les coulisses

Après l’histoire de Jacob, l’apprenti de Van Eyck, et sa folle journée à travers Bruges, le visiteur entre dans un espace d’exposition plus classique. Il y trouve des informations scientifiques et historiques sur la Bruges médiévale avec des cartels, des manipulations et des tests sur des écrans interactifs.

Dans cet espace où le temps n’est pas compté, ladéambulation est laissée libre. C’est un espace de « coulisses »après la représentation. C’est aussi là qu’est, d’ailleurs, présenté un making of du film. Les audioguides nepassent plus automatiquement d’une piste à l’autre : il faut taper desnuméros pour déclencher un commentaire.

Visiter sans bouger

Point d’orgue de ce cheminement, l’Historium nous propose un voyage immobile. En effet, après la visite, ceux qui le souhaitent peuvent expérimenter 10 minutes d’immersion totale dans un monde virtuel reconstituant la ville au Moyen Âge. Nos yeux et nos oreilles sont monopoliséspar un masque (l’oculus rift) et un casque. L’expérience est très réussie : nous sommes libres de bouger la tête et découvrons la reconstitution non seulement à 360° mais aussi au-dessus et au-dessous de nous. Pour plus de mouvement, nous sommes placés dans une barque qui avance. L’arrivée aux portes de la ville est spectaculaire !

Logo de l’Historium @Historium

En liberté conditionnelle ?

Au terme de ce voyage je m’interroge : ai-je été l’otage consentant du cheminement chuchoté par l’Historium ? Je n’avais la plupart du temps ni le choix de mon parcours ni celui de mon rythme (la petite salle d’exposition mise à part). Pourtant la sensation est plutôt celle d’avoir été une invitée privilégiée de ce voyage où tout s’est accompli pour mes yeux uniquement, ou presque.

Après réflexion, je pense identifier deux ficelles à ce tour de magie : le conte et la nouveauté.

- Personne ne se lasse des histoires qui, depuis notre enfance, nous tiennent en haleine jusqu’à leur résolution. Suivre Jacob est facile quand il nous raconte son histoire : nous retrouvons les repères familiers que sont les différents personnages, l’unité relative de lieu, un début et une fin (de fait « Jacob et Anna vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».).

- La nouveauté et la découverte renforcent l’estime du visiteur valorisé par la technologie développée pour lui et les surprises qu’elle réserve, de l’oculus rift à la curiosité de savoir où sera l’écran dans la prochaine salle ? Y aura-t-il encore de la neige qui tombe du toit ? etc.

Le gout de l’innovation : on ne se voit pas mouton parce qu’on découvre. Soit découvrir la technologie soit découvrir la salle avec ses sons, ses bruits, ses décors, son film.

PS : Je ne résiste pas à vous dire que, selon le site internet de l’Historium, durant la première journée de tournage les deux bébés acteurs ont fait pipi sur la cape de l’héroïne, Anna, à huit reprises.

#Bruges

#Voyage

#Historium

Pour en savoir plus : https://www.historium.be/fr

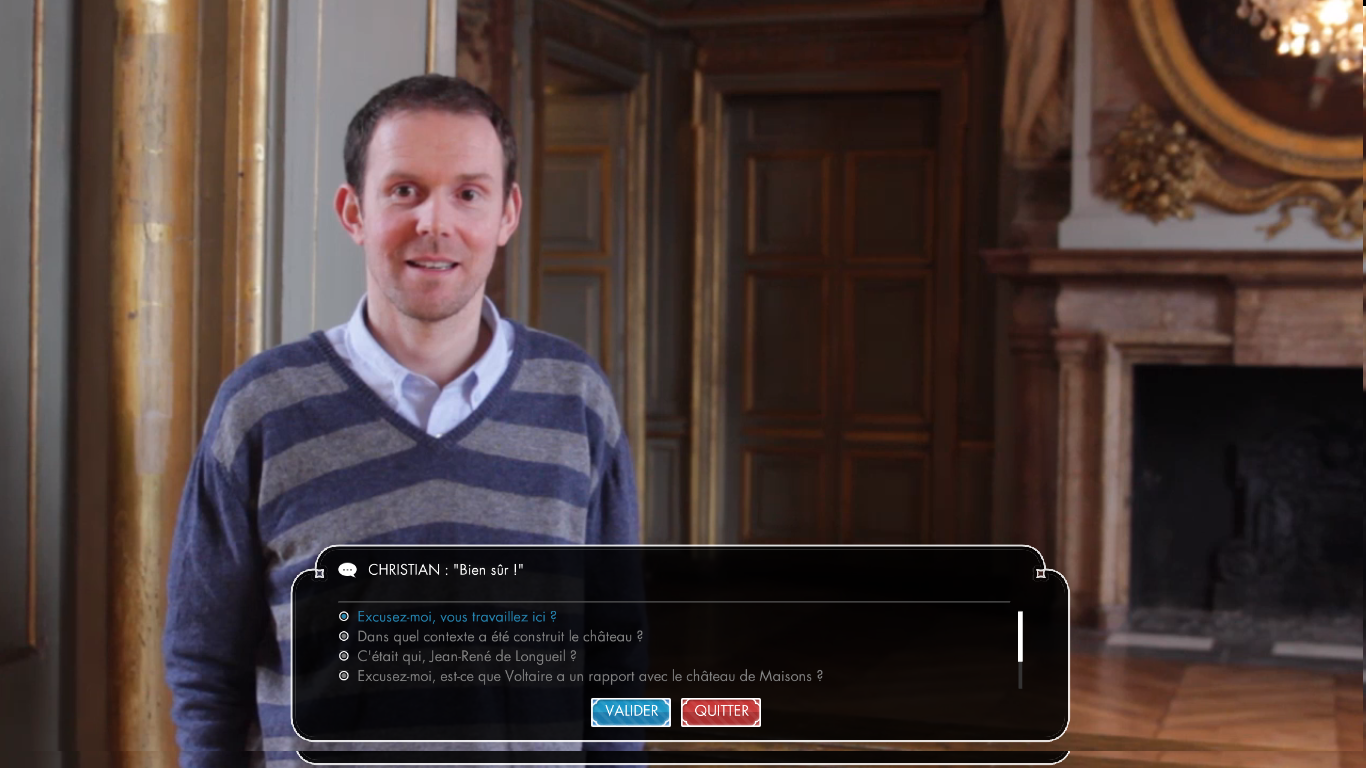

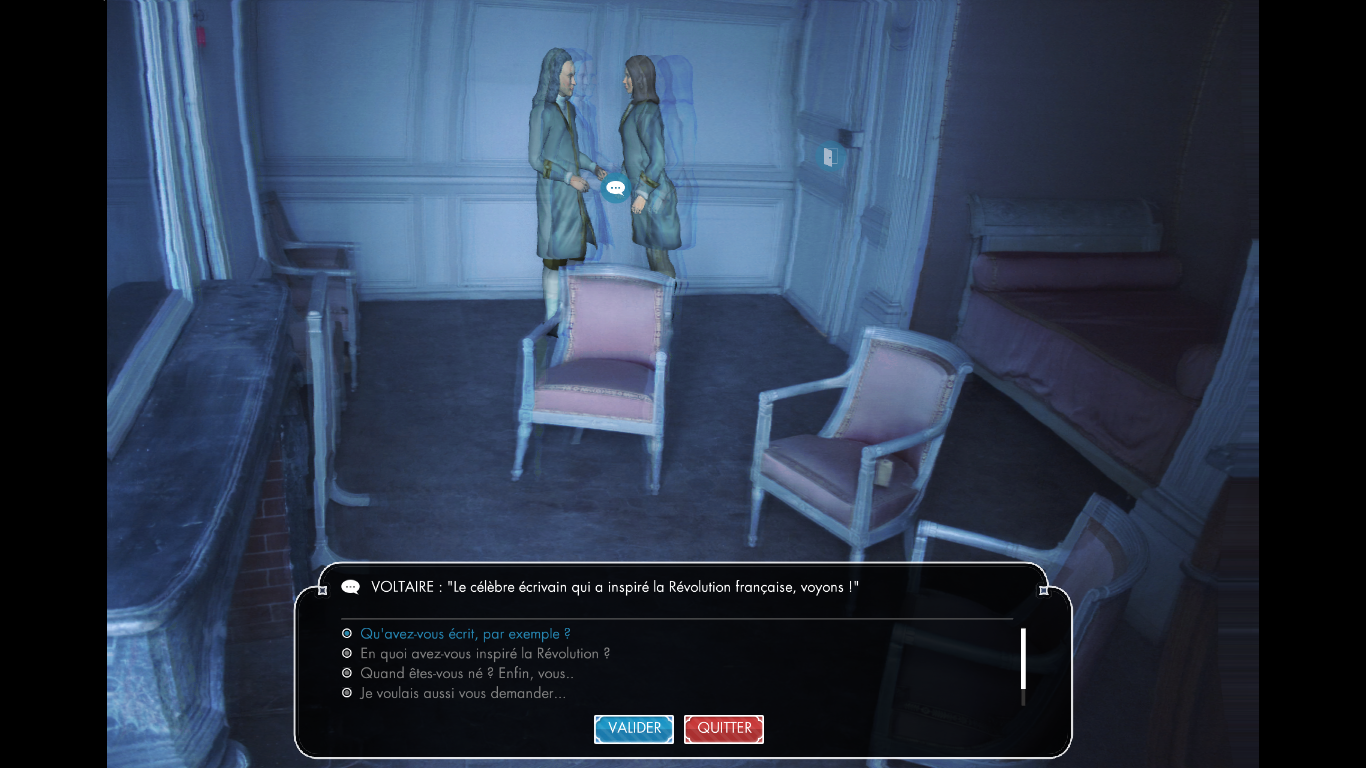

« Si Versailles m’était conté » … et la suite !

Pourquoi ne pas découvrir Versailles sous un autre jour, celui de l’ère numérique ? Pourquoi pas ! Dans la lignée du projet “le Grand Versailles” lancé par l’Établissement public de Versailles.

© Château de Versailles

Sous un nouvel angle, il met en place différents outils de médiation et d’interaction afin de susciter l’imaginaire et la curiosité des visiteurs. Ce projet établi en 2006, par le ministère de la Culture, est une phase expérimentale du “Grand Versailles”, et il tend dans un but imaginatif, d’améliorer les différents outils de médiation. Il se veut multi-public, multi-lingues, multi-services, multi-supports. Le Château se voit doté d’un nouveau statut ; celui d’un gigantesque laboratoire multi-disciplinaire et virtuel, en effet ce projet propose une approche évolutive d’un point de vue de la médiation culturelle.

Prenons l’exemple du site internet du projet “le Grand Versailles”, il propose un outil novateur et interactif se basant sur les nouvelles technologies. Il offre, également de manière intéressante et exhaustive, des ambiances inédites et particulières avec notamment l’utilisation des images 3D. Le visiteur prend la place d’un “visiteur virtuel”. Il navigue ainsi aisément du château aux autres domaines proposés.

Alors, en navigant dans ce site, on se plonge directement dans l’ambiance « Versailles » (les couleurs, la musique …) : une manière ludique et intéressante de visiter ce vaste domaine. Ce site s'inscrit dans plusieurs choix de parcours explicatifs qui sont à la fois scientifiques, techniques et instructifs.

La découverte du château se fait par la Galerie des Glaces en 3D, mais aussi de la Cour Royale, de la cour des Marbres, des visuels panoramiques des jardins, le survol de la Grande Perspective.

Le site aborde une chronologie qui manque de dynamique et d’informations historiques. Le site mêle également des vidéos, des petits documentaires sur les pièces du Château qui sont habituellement fermées au public.

Le plus interactif et le plus envoûtant dans les différents outils proposés par le site reste sans nul doute la visite du domaine de Marie-Antoinette, une visite téléchargeable sur un iPod, accessible gratuitement sur iTunes Store. Une visite virtuelle assez bien conçue dans son ensemble, nous sommes accueillit par une douce et légère voix : « vous venez de franchir les grilles de mon domaine, suivez mes pas… », le visiteur se laisse ainsi entrainé par les commentaires du vidéo guide. Le parcours est ainsi divisé en cinq étapes (le Petit Trianon, le jardin à la française, le Belvédère, le Hameau de la Reine et le Temple de l’Amour), et toujours accompagné des commentaires de Marie-Antoinette.

Les parcours sont ponctués par différentes étapes inédite comme la découverte du Petit Théâtre de la Reine (la machinerie du théâtre), ou encore de la Chapelle, et d’autres vidéos intéressantes révélant différentslieux fermés au public.

Un bémol est cependant à souligner : une certaine frustration se fait sentir dès la fin de la visite du domaine de Marie-Antoinette, d’une durée relativement limitée qui empêche donc une immersion dans l’atmosphère de cette époque. Mais cela ne va pas plus loin, et le « visiteur virtuel », reste sur sa faim.Celui-ci se sent enthousiaste de découvrir plus, d’apprendre d’avantage sur le château, sur son histoire, sur les personnages historiques qu’il a abrité. L’enthousiasme perd vite de son envol.

Le site ne propose toujours pas d’autres thématiques, tout autre fait historique, des vidéos sur le château, ou autres domaines, de salles en 3D et lachronologie reste succincte.

Le site n’a pas développé d’autres applications, ni d’autres salles en 3D, ou d’autres vues du château, il n’y a pas vraiment de continuité. Certes, ce projet faisait partie de la rénovation de Versailles, mais cela semblait pertinent vis-à-vis de la connaissance de ce vaste patrimoine, de continuer d’enrichir ce site. Cet outil de médiation demeure quoi qu’il en soit pratique, instructif et présente une conception originale et moderne.

Aujourd’hui la découverte se fait par le site de Versailles qui propose de multiples outils de médiation virtuel et numérique. Ce site est disponible, riche et édifiant,et ne génère donc plus de frustration, avec par exemple « Versailles en direct » à destination des scolaires, avec un parcours spécifique. Cet outil propose de découvrir Versailles à distance. Un travail important sur l'espace pédagogique a été mis en place, proposant aux jeunes publics des parcours et des espaces ludiques et instructifs.

Chloé MEUNIER

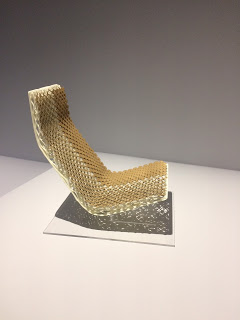

24h dans la vie d'une museomixeuse

Le titre est trompeur. En 24h on ne fait pas un Museomix mais un Mixday ! C'est la formule choisie par Museomix île de France pour 2015 puisque, malgré ses efforts, la Cité des Sciences n'était pas complètement remise de l'incendie survenu le 20 août. Envers et contre la malchance, 60 museomixeurs ainsi qu'une équipe organisatrice survitaminée se sont retrouvés dans les entrailles de la cité des sciences, samedi 8 Novembre.

Les missions que nous avions acceptées étaient claires : booster Museomix Ile-de-France et créer des dispositifs de médiation innovants pour la cité des enfants.

Pour museomixer encore mieux en Ile de France - notre île a déjà quatre Museomix à son actif ! - nous avons brainstormé, avec entrain et beaucoup de café. Au bout de 2h, sur nos tables couvertes de gribouillis gisaient des pépites : avoir des outils simples ethomogènes pour présenter Museomix, animer la communauté autour des prototypes pour des apéromix plus épicés, mieux transmettre l'expérience d'un Museomix à l'autre par exemple.

Brainstorming. Crédits E.L.

Ensuite nous avons pénétré, en apnée à cause de quelques courants de fumée toxique, dans la cité des enfants. J'ai eu le privilège d'avoir pour guide une des créatrices de la cité des 2-7 ans, une cité toute entière pensée autour des capacités individuelles et collectives que possèdent les enfants de cet âge. S'exercer, découvrir ses propres forces, s'amuser, rendre fiers ses parents et soi-même dans un même lieu ! Je vous assure que même à 23 ans j'avais envie d'enfiler un petit casque, un petit gilet et d'aller construire un mur de brique en mousse avec mes amis !

Comme à Museomix, les temps de pause n'en sont pas (ils sont des espaces d'inspiration et de rencontres), le déjeuner n'échappe pas à la règle ! J'ai découvert un embryon de Museomix danois incarné par Karine en dévorant mon assiette de salade et viande froide.

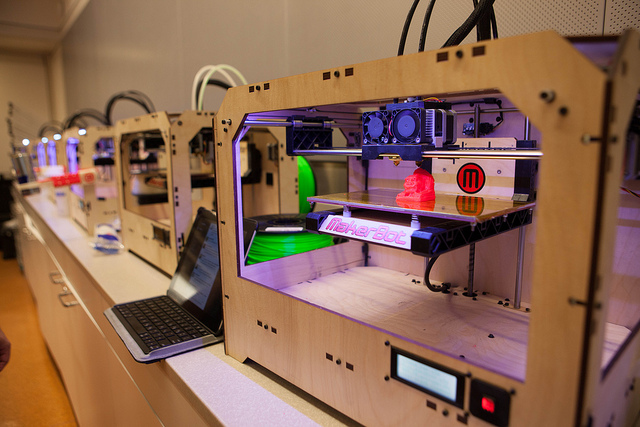

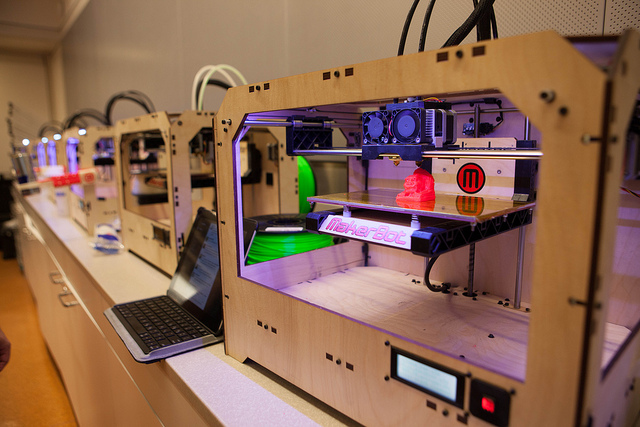

Avec le café vient le moment de pitcher : présenter son idée pour rassembler autour d'elle une petite équipe pluridisciplinaire. 8 groupes se forment. C'est parti pour 4h30 de mini marathon créatif. Nous découvrons alors le fabuleux labyrinthe (FabLab, laboratoire de fabrication) avec ses découpeuses laser, ses imprimantes 3D, sa brodeuse laser et mille autres merveilles de technologie à notre disposition pour l'après-midi.

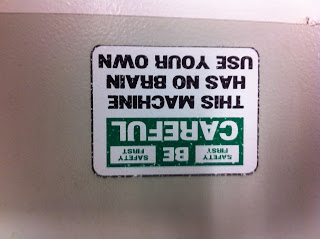

"This machine has no brain. Use your own" Crédits : E.L.

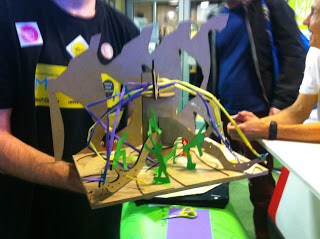

Quand sonne six heures et demie, il faut partager nos projets, les présenter aux autres groupes et à la caméra. Par exemple, les plus fous d‘entre nous ont imaginé comment révolutionner les toilettes de la cité des enfants : pourquoi se limiter à en faire un espace utilitaire et tristounet ? Pourquoi ne pas y placer des manipulations sur le circuit de l’eau ? Les questions d’écologie ? La production d’excrément par les différentes espèces ? D’autres ont imaginé un arbre aux branches basses dans la cité des 5-12 ans où l’on pourrait construire des cabanes, un jeu collaboratif qui fait écho au chantier des 2-7 ans. Il y avait aussi des lunettes pour une immersion totale et « voir par les yeux » de différents animaux, une rivière qui guide les enfants pour entrer et sortir de la cité, un habillage « teaser » du hall d’accueil, un jeu d’ombres qui oppose des équipes d’enfants et d’adultes et enfin la Museobox !

Maquette de l'arbre aux branches basses. Crédits : E.L.

Notre merveilleuse « Museobox » (votre auteur perd ici son objectivité, toute gaga devant son bébé), outil efficace au service de la présentation de Museomix, se décline en une boite/coffre au trésor et un puzzle bourdonnant d’idées. La boîte qui s’ouvre et révèle ses secrets (tiroirs, pictogramme de présentation des différents acteurs) permet d’animer la présentation de Museomix. Le puzzle fait de pièces octogonales (découpées au laser !) permet de d’expliquer comment implanter Museomix à un endroit où il n’existe pas encore.

Puzzle. Crédits : E.L.

Les prototypes étaient beaux mais rarement fonctionnels en raison du timing très serré. En trois jours tout serait possible. Lors des adieux pendant le dîner, on parlait déjà de se revoir très vite et surtout, de lancer Museomix idf 2016 !

Eglantine Lelong

#Museomix #Création #Mixday

Pour aller plus loin :

http://leratdemusee.com/2015/11/11/pimp-my-museum-museomix-cette-belle-aventure/

5 questions pour comprendre l'open data dans les musées

Qu’elle soit big ou open, la data interroge. Notre société produit aujourd’hui de la donnée en masse et en permanence : comment est-ce que cela impacte le milieu culturel ? Un focus sur l’open data et les musées.

1. L'open data, qu'est-ce que c'est ?

L’open data, ou en français « ouverture des données », est le fait de mettre à disposition des citoyens les données publiques des institutions. Cela s’applique aussi bien aux administrations régionales qu’aux équipements sportifs municipaux, à la sncf ou aux musées nationaux. En France, le cadre légal rend obligatoire la mise à disposition des données produites dans le contexte professionnel des administrations publiques, mais chaque institution le fait à sa manière. Le but de l’open data est de rendre les données gratuites et réutilisables, et cela sans contrainte technique pour l’utilisateur. Évidemment, certaines données sont exclues de l’ouverture au public : les données sous secret légal, soumises au droit de la propriété intellectuelle ou encore celles pouvant toucher à la sécurité nationale.

L’open data est la forme numérique de l’ouverture des données : les jeux de données produits par les administrations sont regroupés en ligne, sur des sites identifiés. Attention cependant à ne pas confondre ouverture et accessibilité : quand il faut cliquer sur cinq ou dix liens internet consécutifs pour trouver le jeu de données que l’on cherche, c’est que les données sont disponibles (ouvertes), mais pas accessibles ! Aussi, militer pour l’open data, ce n’est pas seulement aller dans le sens de la mise à disposition des données pour le public, c’est aussi militer pour qu’elles soient accessibles au plus grand nombre le plus facilement possible.

Et les musées ? Pendant longtemps ils ont été exclus de l’obligation juridique de mise à disposition des données, au titre du régime dérogatoire des données culturelles selon la loi CADA de 1978. Aujourd’hui, ils sont soumis à cette obligation comme les autres administrations. En revanche, les institutions culturelles publiques ont le droit de demander une redevance pour toutes les données issues de la numérisation des collections (car c’est un processus qui peut être très coûteux). C’est la raison pour laquelle la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais peut facturer des numérisations haute définition d’œuvres pourtant dans le domaine public (et donc soumises à l’ouverture des données). Dans les faits, les musées sont aujourd’hui libres de mettre ou non à disposition gratuite du public les données dont ils disposent, et de choisir les licences sous lesquelles ils diffusent leurs données : autoriser la réutilisation commerciale ou non, faire figurer le crédit du photographe ou seulement de l’institution, etc.

Le guide pratique pour l’ouverture des données culturelles

publié par le service de l’innovation numérique du Ministère de la Culture

2. A quoi ça sert ?

Avant toute chose, il s’agit de la transparence des administrations dépendantes de l’État. L’ouverture des données, avant d’être un moyen de diffusion des données culturelles pour valoriser des collections de musée, sert à asseoir la confiance entre les citoyens et l’État : tout citoyen a le droit fondamental d’accéder aux données produites dans l’exercice de leurs fonctions par les collectivités territoriales et par l’État. Dans les institutions culturelles, il s’agit principalement de rendre le patrimoine commun accessible à tous, en tant que service public.

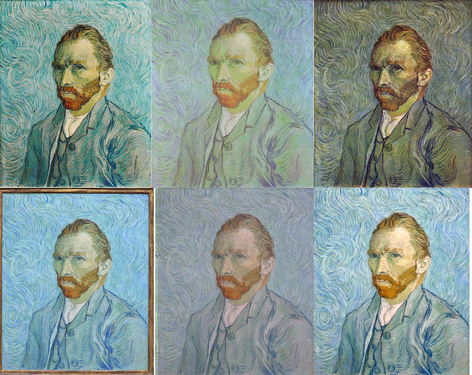

De nombreux autres enjeux s’ajoutent évidemment à cette approche principale. Dans le milieu des musées, il y a bien entendu des enjeux économiques : les musées conservant des œuvres très célèbres savent que même si les données sont payantes, il y aura un public qui acceptera de payer le prix fixé par l’institution. À l’inverse, pour des musées de moindre envergure et qui ne bénéficient pas d’une grande renommée, facturer des visuels risque d’être une barrière à l’accessibilité de leurs collections. Tout est question d’équilibre, et c’est aujourd’hui une question qui se résout au cas par cas dans chaque institution. Mais quel que soit le musée, l’un des enjeux est tout simplement de diffuser des données fiables, vérifiées et sourcées sur les objets conservés. Par exemple, quand les musées de beaux-arts mettent en ligne des numérisations haute définition des œuvres, cela évite que le public accède à des reproductions faussées, notamment au niveau de la colorimétrie (il s’agit d’éviter le fameux « syndrome de la laitière jaune », du nom d’une œuvre de Vermeer dont circulent sur internet des images aux couleurs criardes).

Quand l’institution ne met pas en ligne de reproduction, à quelle image se fier ?

regroupement par Sarah Stierch pour https://yellowmilkmaidsyndrome.tumblr.com/

Le propre de l’open data est d’être réutilisable par les publics : qu’il s’agisse d’une classe de primaire qui fait de l’éducation artistique et culturelle, d’une étudiante en histoire de l’art qui utilise les données pour ses recherches ou bien d’un habitant qui souhaite se renseigner sur le patrimoine local, tous bénéficient de l’accessibilité des données du patrimoine. Les données ouvertes sont librement réutilisables : l’open data favorise aussi l’innovation et ne décide pas des usages qui pourront être faits des jeux de données mis en ligne.

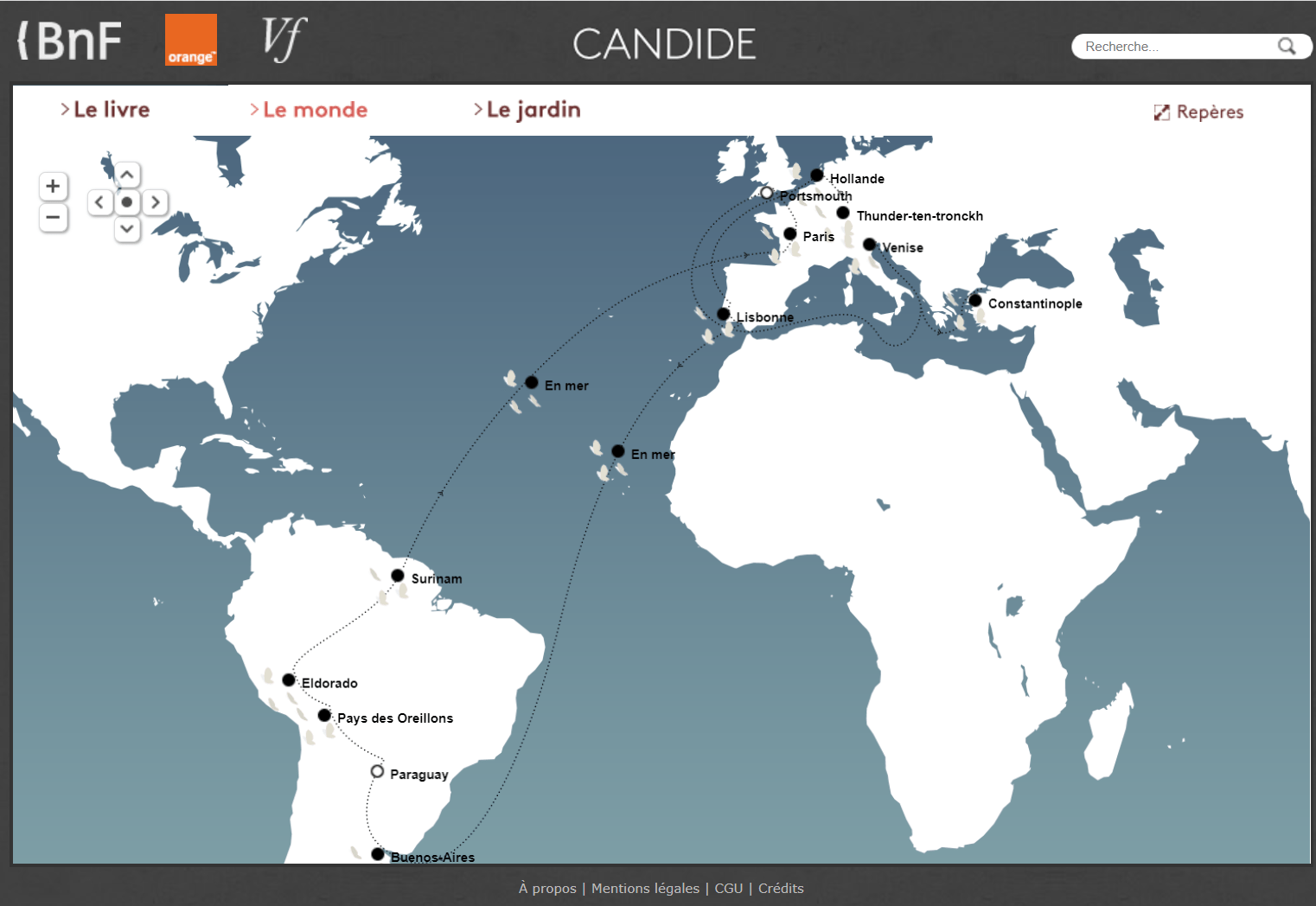

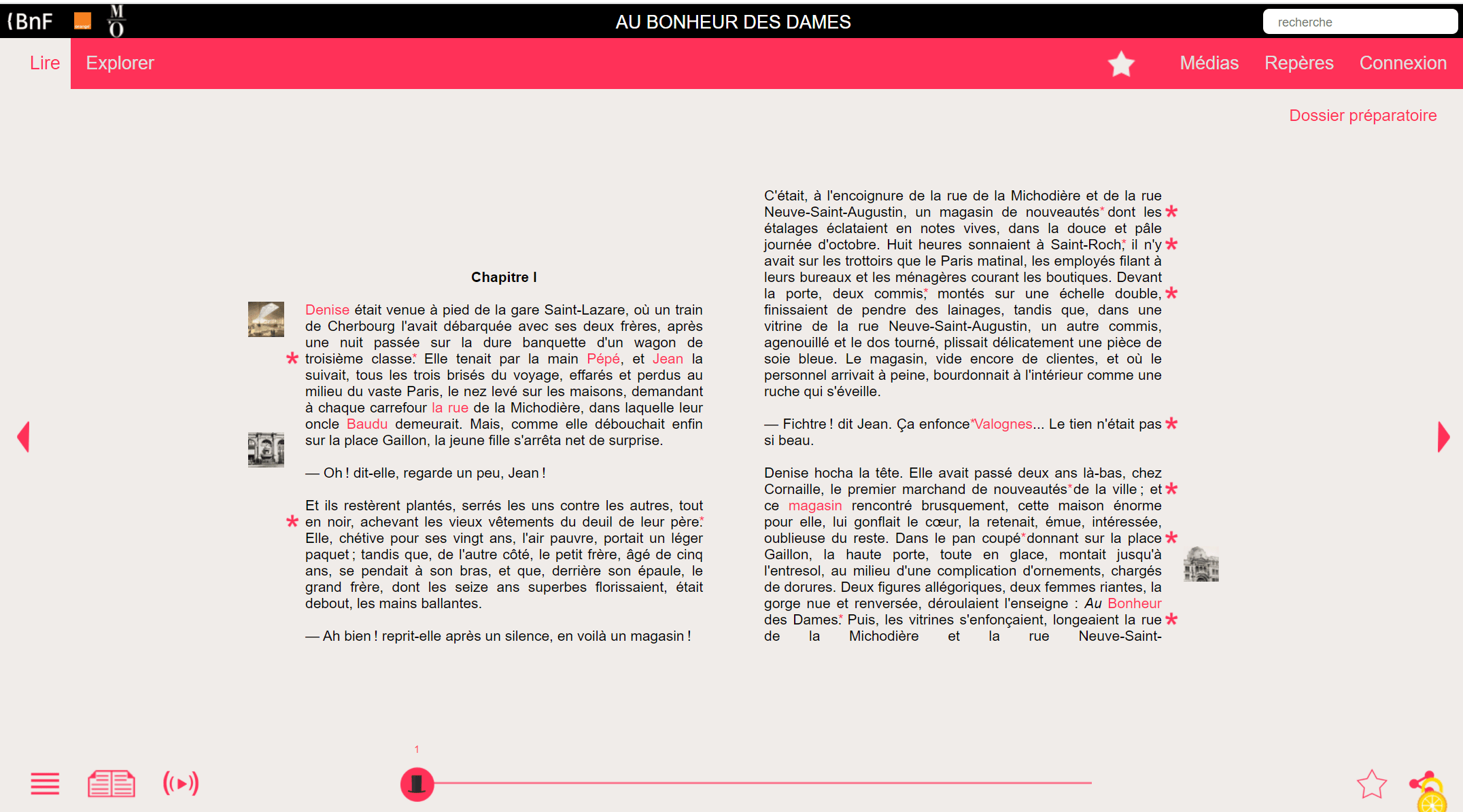

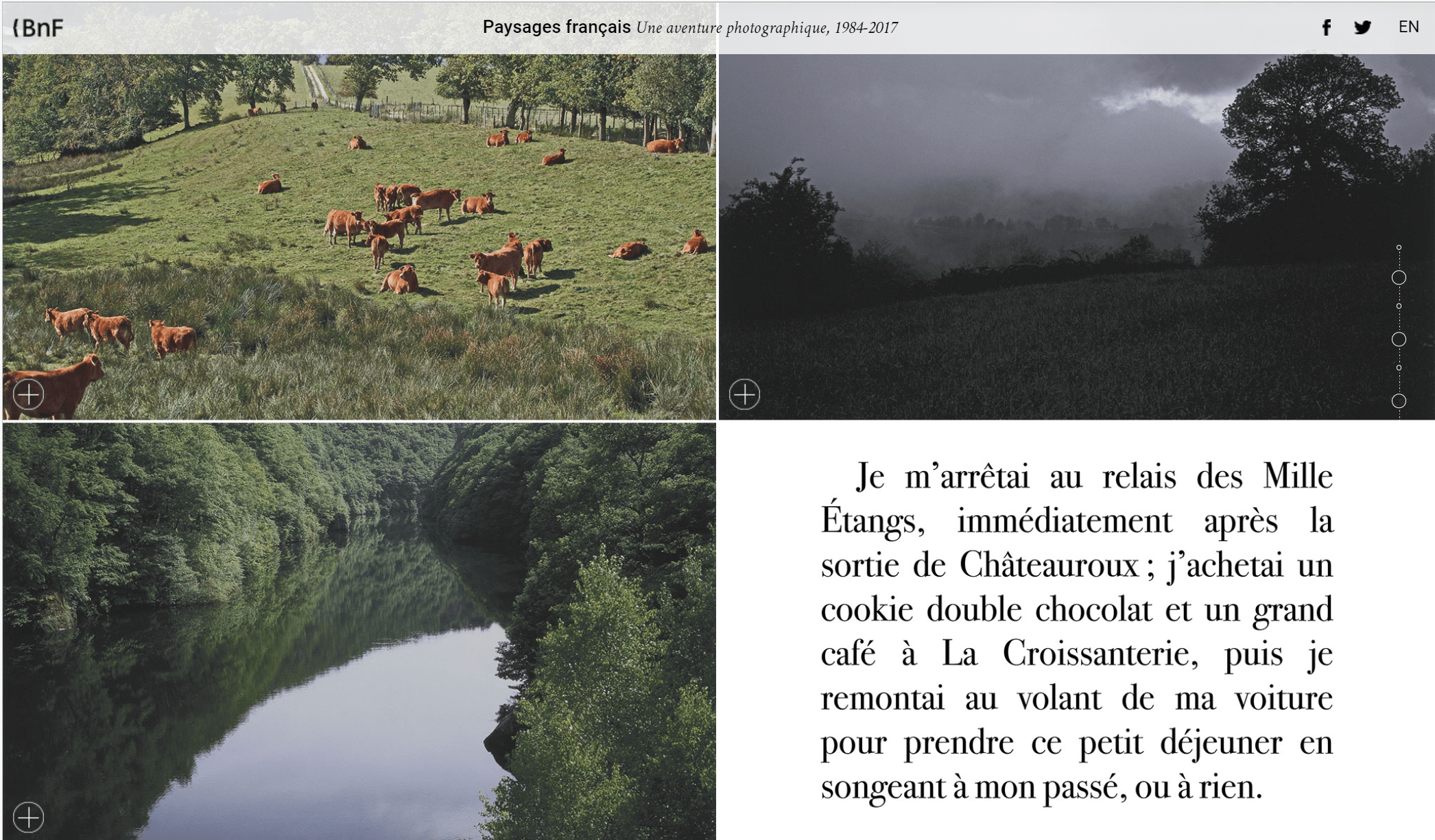

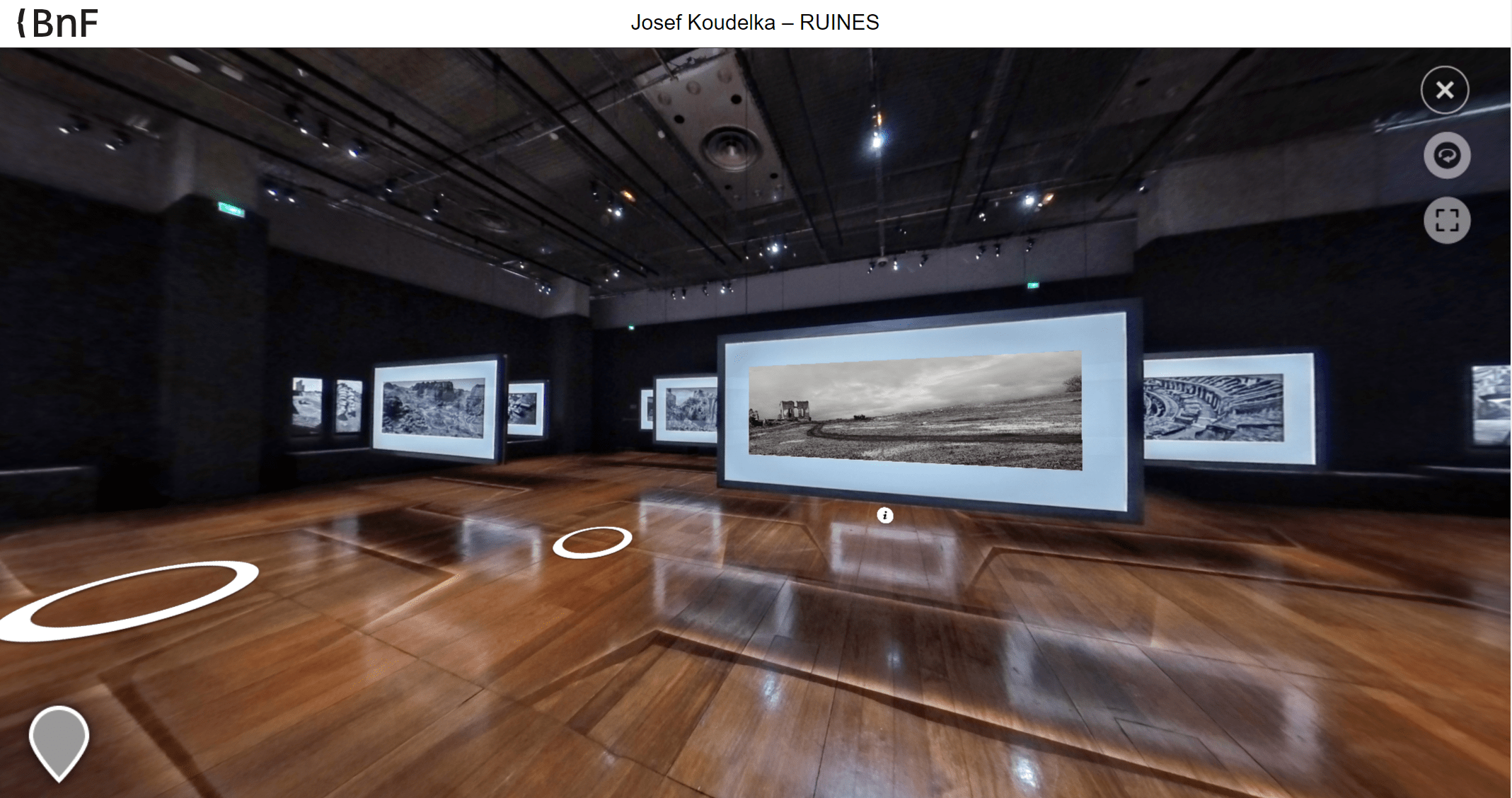

3. Quelle différence entre open data, open content et openglam ?

On entend plusieurs termes différents : il faut différencier open data (données ouvertes) et open content (contenus ouverts), qui ne recouvrent pas exactement la même chose. Les données, ce sont par exemple les informations d’inventaire qui accompagnent les objets de musée : date de création, date d’entrée dans l’institution, auteur, prêts dans telle ou telle institution... Et le contenu, c’est surtout la numérisation de l’objet : haute ou basse définition, 2D ou 3D pour les objets en volume, téléchargeable ou non. La plateforme Google arts and culture met par exemple à disposition du public des visuels en très haute définition des œuvres, mais ne permet pas toujours de les télécharger ni de les réutiliser : il s’agit donc de diffusion, mais pas d’open data ni d’open content, car l’image n’est pas réutilisable par les publics et reste protégée. À l’inverse, le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France propose des versions numérisées de livres, affiches, estampes et photographies, avec les données qui les accompagnent, et permet à la fois la consultation en ligne et le téléchargement (sous différents formats au choix : texte, pdf ou image). C’est un très bon exemple d’open data dans une institution française importante.

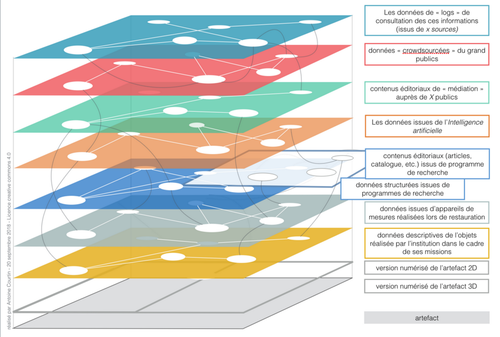

Les données des objets culturels : un mille-feuilles complexe

illustration par Antoine Courtin sous licence creative commons 4.0

L’openGLAM, c’est encore autre chose. GLAM est l’acronyme anglais de Galleries, Libraries, Archives and Museums (galeries, bibliothèques, archives et musées). Il s’agit d’un réseau d’échange et de travail pour les professionnels des milieux culturels qui défendent l’approche open data dans les institutions GLAM. L’open data culturel pose en effet des questions différentes des autres milieux : la gestion technique des images haute définition (donc des fichiers lourds), par exemple, ou encore la question des droits patrimoniaux rattachés aux images produites et diffusées.

Le logo OpenGLAM / Open Knowledge Foundation

4. Où est-ce que ça se passe ?

La base des collections des musée de France, Joconde, est hébergée sur la Plateforme ouverte du patrimoine : elle est incontournable pour l’accès aux collections des musées français quelle que soit leur typologie, et elle reverse directement les informations sur un site ministériel d’open data, « data.culture.gouv.fr ». Les musées labellisés « musée de France » sont donc invités à y déposer régulièrement leurs collections, de manière à avoir une base de données centralisée qui fasse référence.

La plateforme ouverte du patrimoine regroupe différentes bases de données culturelles françaises

5. L'open data, musée de demain ?

On entend parfois dire que le numérique cherche à remplacer les musées, mais ce n’est pas vrai : le numérique occupe une place spécifique pour chaque musée et offre des possibilités nouvelles et différentes. Se sentir menacé par la diffusion libre des données sur internet, c’est considérer que le travail fourni par les institutions se limite à présenter les œuvres et leurs cartels aux publics, mais les musées font bien plus que cela. Les musées sont des lieux de vie, de partage, d’échange, de création ; les musées sont des lieux de production et de diffusion des savoirs ; ils permettent à des communautés de se tisser, se retrouver, se pérenniser ; ils organisent un patrimoine commun qui permet de vivre ensemble, à l’échelle de la société.

Marie Huber

#opendata

#diffusion numérique

#gestiondescollections

Pour aller plus loin :

Cet article s’appuie notamment sur le travail d’Antoine Courtin

https://twitter.com/seeksanusername

Sur mon apprentissage au musée de Saint-Brieuc avec Nicolas Poulain

https://twitter.com/NicoCG70

Et sur une présentation de Camille Françoise dans le master MEM

https://twitter.com/CMFrancoise

Voir par exemple le carnet Hypothèses Numérique et recherche en histoire de l’art

https://numrha.hypotheses.org/

Et le réseau des muséogeeks http://www.muzeonum.org/wiki/doku.php?id=museogeek

A la recherche des trésors perdus…

Vous en avez assez que votre enfant joue toute la journée sur son ordinateur à des jeux d’action ou de combat ? Profitez de sa passion en lui proposant plutôt de découvrir un nouveau moment de récréation numérique, ludique et passionnant.

En 2008, fût lancé sur la toile un jeu élaboré par le Service éducatif du Musée des Beaux-Arts de Rennes (Bretagne) : La Chambre des merveilles – ce titre, pour certains évoquera les contes de Lewis Caroll, pour d'autres, la série Tomb Raider. Ce jeu interactif à destination des 8-12 ans (voire plus !) emmènera votre enfant à travers le monde, à la recherche d’objets précieux appartenant à Christophe-Paul de Robien.

Ce dernier, riche et puissant marquis breton du XVIIIe siècle, était un fin collectionneur, et parcourait le monde à la découverte d’objets rares - on a estimé qu’il avait recueilli 8000 objets ! Afin de valoriser cet ensemble, il constitua son propre « cabinet de curiosités » et réalisa une encyclopédie abondamment illustrée. Aujourd’hui, la collection est dispersée et exposée à travers diverses institutions et seule une partie est conservée au Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Ce dernier, pour l’élaboration de ce nouveau service numérique, reçut le soutien de la Annenberg Fountion avec le FRAME (French regional American Museum Exchange) (1).

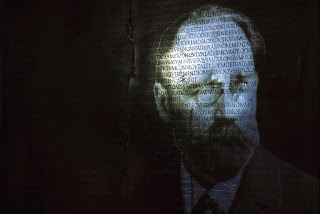

Gratuit et très facile d’accès (il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil du site internet du musée), le jeu se veut à la fois amusant et éducatif. Il se présente sous la forme d’un mini-site interactif, dont le graphisme (en Flash) et la mise en scène sont bien pensés. Lors d’une introduction de quelques secondes, le marquis de Robien se présente en personne – tout du moins, son buste gravé en noir et blanc, dont les yeux, la bouche et les oreilles (!) sont animés. Cette entrée en matière permet au joueur de comprendre qui est le Marquis, et ce que représente sa collection de curiosités ; en outre, nous est présentée notre mission : arpenter le globe terrestre et découvrir les objets manquants au nouveau cabinet de curiosités de Christophe-Paul de Robien.

Ce dernier vous quittant, vous vous trouvez face à un florilège d’objets précieux disposés de manière aléatoire sur le fond d’une salle remplie d’étagères. De tailles différentes, les photographies des objets sont de bonne qualité et les couleurs sont parfaitement restituées. Parmi ces objets, vous distinguez certaines formes grises. Elles représentent la clé de votre réussite : ce sont les « objets mystérieux » qu’il va falloir trouver.

Votre croisade se fera à l’aide d’un globe terrestre se trouvant au premier plan. Après avoir choisi votre aire de prospection (Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe et Océanie), grâce à votre lampe torche, il vous faudra parcourir de magnifiques cartes représentant les différents continents, puis tendre l’oreille et entendre le son des « cloches » - un petit bruit augmente à mesure que votre souris se rapproche de chacun des fameux « œufs », soit les objets merveilleux. A chaque objet retrouvé correspond un mini jeu, soit didactique (choisir les bons ingrédients du chocolat maya et mélanger le tout dans un vase maya; compléter de perles colorées un porte-bébé d’Amérique du Nord …) soit simplement divertissant (le traditionnel puzzle ou encore le jeu des sept différences). Une fois le jeu remporté, vous pourrez crier « hourra » et être fier de compléter la collection du marquis de Robien.

Même après avoir trouvé les « objets merveilleux », vous pourrez poursuivre votre aventure en parcourant les pages de l’encyclopédie. Il s'agit de notre coup de cœur: finement réalisée, elle constitue une vraie merveille d’interactivité. Le traditionnel livre y est quelque peu revisité : les longs discours qui risqueraient d’assommer votre enfant sont ici remplacés par un texte simple, clair expliquant chaque objet et fournissant des données concernant ses dimensions, sa situation géographique et sa date de création. En outre, le livre est illustré de belles photographies des objets. Un bel hommage rendu à tous les ouvrages chargés d’histoire, dont il ne manque que l’odeur typique ; tout le reste y est (le bruit des pages tournantes, la couleur alternée par le temps…).

Après avoir passé un bon moment à la découverte de cette aventure, vous comprenez rapidement pourquoi ce jeu s’est vu décerné, en 2008, le Muse Award par the American Association of Museums (2).

Marie Tresvaux du Fraval

Retrouvez le jeu sur le site du Musée des Beaux-Arts de Rennes ou sur le site du FRAME

(1) FRAME est une association de douze musées américains et de douze musées français. Ces musées ont été choisis comme représentants de la richesse et de la vie muséale des deux pays.

(2) Prix prestigieux attribué chaque année par cette Association américaine des Musées, créée en 1906. Elle réunit des musées et des institutions éducatives afin de promouvoir la coopération et les échanges et ainsi, rehausser la qualité des expositions.

A la rencontre d'ingénieurs créatifs à la Casemate

Une bâtisse historiquement militaire a laissé place à l’ère du numérique, du fablab et de la convivialité. Je viens découvrir à la Casemate de Grenoble des installations pluridisciplinaires, sans idée préconçue ni connaissance des participants. Prêts pour une ascension à la fois technologique, artistique et scientifique ?

L’objectif de ma visite est avant tout d’apprécier et de découvrir les tendances permettant de relier les disciplines croisant l’art, la science et la technologie, autrement dit « AST ». Ce sigle correspond aussi à l’option en Master 2 Sciences cognitives à Grenoble, diplôme co-dirigé par Claude Cadoz et Jérôme Villeneuve. Pendant deux jours, une dizaine d’étudiants ingénieurs présentent le fruit de leur travail réalisé entre 2016 et début 2017.

Récit-fiction basé sur l’exposition « Intersections » à la Casemate.

Je quitte la lumière diurne pour pénétrer dans une galerie voûtée. De jeunes gens se croisent, échangent autour de différents pôles qui semblent ludiques et attractifs. J’entends, que dis-je je ressens les ondes sonores de toutes parts autour de moi. Plus j’avance, moins je comprends.

Un homme s’avance vers moi : « vous voulez essayer ? ». Il me montre du matériel informatique, sonore et visuel disposé sur le côté. Comme je lève les yeux, attirée par un grand écran sur le mur juste derrière moi, il me dit : « Ce sont des glitchs sur l’écran ». Mais enfin, dans quel monde ai-je mis les pieds ? Je tente une réponse : « Euh… tu veux dire Pitch ? »

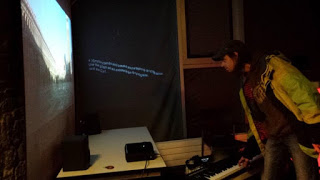

Création « Le Langage des glitchs » de Jose Luis Puerto © H. Prigent

Entre temps, un jeune homme s’est installé devant le clavier et s’amuse déjà à produire des sons : la photo sur le grand écran change légèrement d’aspect, modifications qui peuvent paraître imperceptibles. L’étudiant-concepteur Jose Luis Puerto m’explique en même temps que je visualise les évolutions de la photo : « En fait, il existe des glitchs audio ou vidéo. Vous pouvez les voir sur l’écran, ce sont des dysfonctionnements informatiques et chacun peut les créer volontairement. Ce que je présente ici pourrait se retrouver ailleurs, pour envisager d’autres manières de communiquer et aller vers de l’inattendu. » A écouter cet étudiant-ingénieur, je me dis que son installation est certainement promise à des applications plus larges que ce que j’imaginais.

Est-ce que j’aime ou non cette proposition intitulée « Le langage des glitchs » ? Il s’agit surtout d’un ressenti, comme parfois face à une œuvre d’art dont je ne connaîtrais ni le contexte ni le courant artistique. Cette installation me paraît surprenante : la photo urbaine, les sons reliés de manière indéterminée au visuel, la médiation sur l’intention créative qui m’ouvre de nouvelles perspectives.

J’essaie quelques notes sur le clavier et je trouve une certaine satisfaction à interagir avec la photo dont certains pixels disparaissent, selon la touche sonore activée. Jusqu’à quel point cette proposition de communication pourrait être modifiée comme je le souhaiterais ? Ajouter une seconde personne et un second clavier ? Proposer une autre photo où l’apparition et la disparition des glitchs aurait une signification particulière ? Finalement « Le langage des glitchs » peut devenir source d’inspiration alors qu’au premier abord, il me paraissait si hermétique !

Je dois me ressaisir car le temps ici est compté. La salle de la Casemate fermera dans moins d’une heure et il me reste une dizaine d’œuvres à découvrir : j’en choisirai quelques-unes pour prendre le temps de les expérimenter. Je reprends ma déambulation guidée par les sons et les mouvements des visiteurs.

Je suis naturellement attirée par un petit groupe qui paraît danser et s’amuser devant des enceintes. Je ne peux m’approcher plus de l’installation sonore car tous restent à quelques mètres de distance, comme devant un spectacle invisible. Je m’arrête donc derrière un homme dont les bras se meuvent en l’air puis de chaque côté. Est-ce qu’il s’agit de chercher comment donner vie à une œuvre musicale plus ou moins perceptible ? Quelle idée enthousiasmante que de dessiner les harmonies et les rythmes dans l’espace !

Création « Musique en mouvement » de Simon Fargeot © H. Prigent

C’est tellement génial que plusieurs visiteurs attendent déjà leur tour pour tester cette proposition de Simon Fargeot : « Musique en mouvement ». Je prends plusieurs minutes à observer et apprécier le tempo. Quelques photos me permettront d’immortaliser les gestes tantôt spontanés du visiteur tantôt guidés par le concepteur amusé. Je continue mon parcours : d’autres bruitages me lancent des appels, sous d’autres voûtes aux éclairages incertains.

Je m’aventure à quelques pas de là, sans bien identifier la suite. Soudain, je me retourne et je me trouve face à un regard perçant dans la pénombre. Ces yeux me fixent et je ne peux les ignorer, tandis que l’image évolue sans cesse et de manière accélérée. « C’est du speed painting ! », m’indique le créateur Florent Calluaud. Face à cet écran disposé sur un chevalet, je découvre ainsi toutes les étapes de conception de son œuvre picturale intitulée « Danse avec les loups ».

Création « Danse avec les loups » de Florent Calluaud © H. Prigent

Ce dessin est réalisé à partir d’une tablette graphique et s’accompagne d’une musique ainsi que du récit de l’auteur : quels outils ont été utilisés, quelles étapes ont été nécessaires, quelles questions se sont posées au fur et à mesure ? Pour le créateur, « ce qui est important est le lien entre la musique et le dessin qui permettent de raconter une histoire, faire voyager dans un imaginaire et faire ressentir l’émotion qui s’en dégage. » Cette œuvre m’évoque la sérénité et un voyage à travers le temps… réel ou imaginaire ? Je ne sais plus !

Pour la prochaine destination, je me retrouve téléportée sur des rails et j’avance à une allure agréable, me permettant d’apprécier les éléments de paysage de part et d’autre. Je ne crois pas être une passagère, mais plutôt la conductrice d’un train que je ne vois pas. Cette sensation d’avancer au bon rythme va se confirmer par la proposition du créateur et étudiant Adrien Bardet : « Voulez-vous monter à bord ? » Il me désigne un appareil de type console de mixage sonore. Je saisis le casque qu’il me tend pour m’imprégner de l’univers sonore qu’il a créé.

Je m’attendais à pouvoir varier la vitesse de mon voyage ou à changer la direction sur les rails comme dans un jeu vidéo. Là encore, je suis surprise par la finesse de la proposition intitulée « Soundscape ». Il s’agit de faire varier différents paramètres sonores qui influent en même temps sur la colorimétrie, sur les contrastes, bref sur l’ambiance visuelle du paysage et du voyage ferroviaire. [ndlr : je vous prie de m’excuser pour le flou de ma photo ci-dessous !]

Création « Soundscape » d’Adrien Bardet © H. Prigent

Cette installation me semble aboutie, par la possibilité de vivre entièrement l’expérience en autonomie et par le niveau d’interaction proposé qui génère simplement du plaisir. Il est intéressant de pouvoir utiliser soi-même une palette des possibles visuels et sonores. Je consulte l’heure : il est temps de « descendre » du train pour aller vers une dernière rencontre avec la technologie…

En retirant mon casque, je me sens gênée par le brouhaha des installations autour car presque toutes émettent du son. Le lieu, tout en étant convivial, ne permet pas d’isoler les bruits les uns et des autres, sauf à proposer un casque individuel comme je viens d’en faire l’expérience.

Pour apprécier le quart d’heure restant, je reviens sur mes pas et m’avance vers un autre ingénieur-créateur. Assis, il est entouré de deux écrans : son ordinateur portable devant lui et un plus grand écran de démonstration sur sa gauche. Vais-je réussir à entendre et apprécier sa proposition sensorielle ? Je me concentre pour saisir au plus juste son œuvre.

Au premier abord, je ne suis pas certaine de distinguer l’outil de la création effective et je me renseigne sur le type d’expérience proposée. Antoine Goineau, concepteur de « Temps comme Tempo », me répond qu’il s’agit de générer une musique à partir de cette première photo à l’écran : chaque partie de l’image correspondra à une partie sonore différente. « L’utilisateur pourra par la suite relier le tempo de la musique créée à sa vitesse, à la perception du temps qu’il aurait en étant dans le cadre de la photo », précise-t-il.

Création « Temps comme tempo » d’Antoine Goineau © H. Prigent

Je comprends à peu près l’idée, qui me paraît ambitieuse et inédite. Mais ne pouvant justement pas créer mon propre tempo, cela reste abstrait. Comme pour la majorité de ces étudiants, son travail est en cours. Le créateur de « Temps comme Tempo » est le seul à me l’avoir précisé : à quel stade en sont les autres créations ? Cela est très difficile à déterminer lorsqu’on n’a pas l’habitude de ce type d’installation. Cette dimension « work in progress » me plaît beaucoup bien que cela place les exposants dans une position inconfortable. J’apprendrai par la suite que chaque étudiant est également évalué, pendant cette exposition « Intersections », par les deux enseignants du Master.

Il est un peu difficile d’entendre l’ambiance de « Temps comme Tempo », d’autant plus que les participants s’agitent avant l’heure de fermeture de la Casemate. J’apprécie tout de même la démonstration, en la percevant comme poétique et originale. Devant mon intérêt pour cette installation, il me détaille les logiciels utilisés et les langages informatiques. C’est une bonne idée d’aller au-delà de l’intention artistique pour les relier aux aspects plus techniques, bien que je ne sois pas sûre de retenir ces précisions pointues. A présent, chacun range à présent son installation car le lieu ferme d’ici cinq minutes. Je suis ravie d’avoir rencontré une partie de ce groupe d’étudiants ingénieux autant qu’audacieux.

Hélène Prigent

Pour plus d’informations sur ce master : http://phelma.grenoble-inp.fr/masters/

La Casemate de Grenoble, CCSTI* ouvert sur les évolutions actuelles, propose régulièrement des activités pluridisciplinaires. Cette visite donne réellement envie d’explorer des créations technologiques et scientifiques.

#promenadesonore

#labo

#experimental

*Missions du CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle) de la Casemate à Grenoble :

1. centre de production pluridisciplinaire qui travaille sur les thématiques scientifiques et industrielles fortement ancrées localement (numérique, micro et nanotechnologies, sciences du vivant, neurologie, énergie). Les sujets sont traités sous l’angle des rapports entre les sciences et la société : innovation et développement durable, bioéthique, nouvelles énergies etc…

2. animation au niveau régional, du réseau de culture scientifique et technique

3. centre de ressources (ex : banque d’expositions itinérantes) qui favorise l’émergence et le dynamisme de projets et de structures dans le domaine de la CSTI.

Histoire des fortifications de la Casemate

Au début du XIXe siècle, de grands travaux à caractère défensif sont entrepris pour protéger Grenoble par une enceinte dont les Casemates Saint-Laurent. Mais après les bombardements aériens de la première Guerre Mondiale, ces enceintes de protection sont devenues inutiles. Après l’échec d’une reconversion en projet commercial, l’agence de l’urbanisme de Grenoble investit le lieu, avant de laisser la place au CCSTI en 1979. Aujourd’hui, les locaux occupent l’étage pour le fablab, et le rez-de-chaussée pour l’accueil du jeune public et les bureaux. La Casemate partage le bâtiment fortifié avec la Maison Pour Tous Saint-Laurent et des annexes au Musée archéologique Saint-Laurent.

À qui appartiennent les objets ?

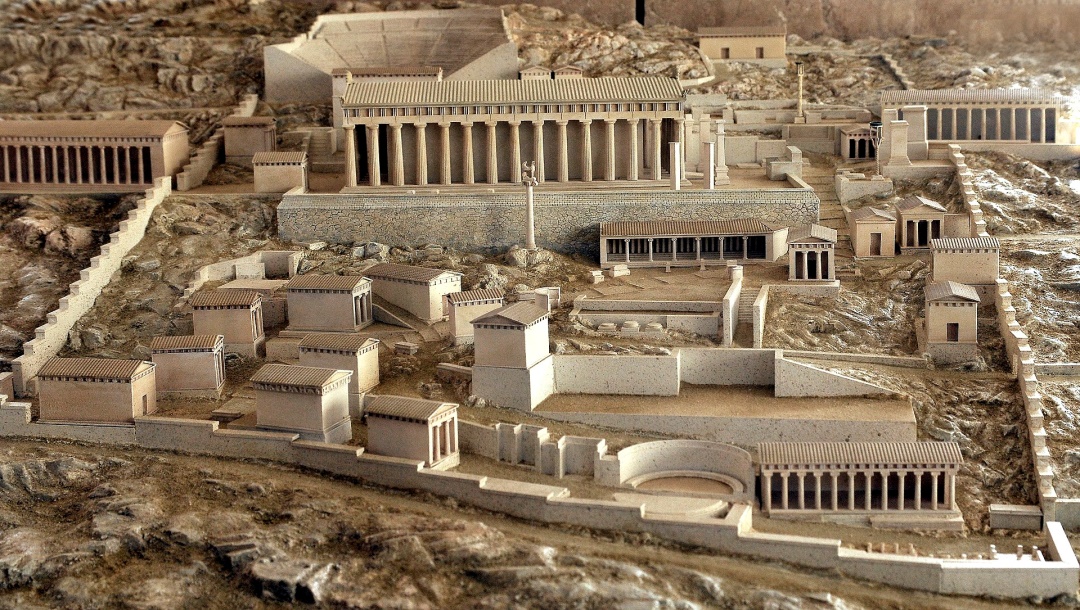

Le Trésor des Marseillais reconstitué en 3D par le MAP © MAP (UMR CNRS/MCC 3495)

Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques

Maquette du sanctuaire d’Apollon reconstitué, exposée au Musée Archéologique de Delphes © Luis Bartolomé Marcos

Restitution, propriété et héritage culturel

Le rôle du musée et des nouvelles technologies en question

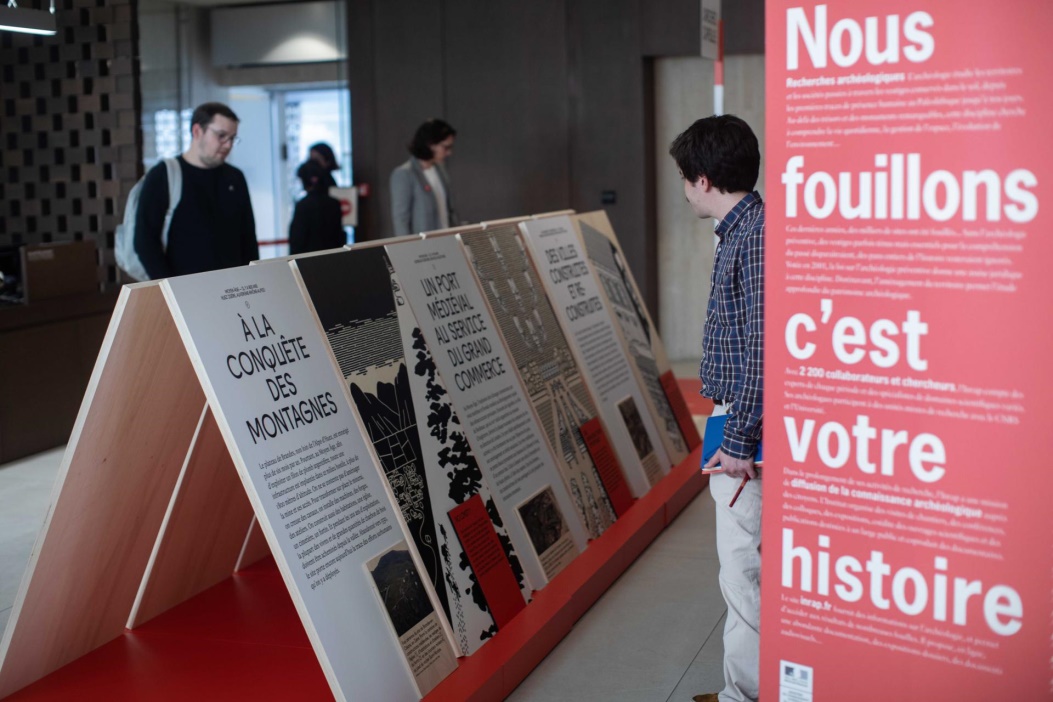

Visite de l'Archéocapsule « Archéologie de l'aménagement du territoire » au Musée de Cluny © Inrap

# Collections# Patrimoine# Héritage

Pour aller plus loin, bibliographie et sitographie thématiques…

-

Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques

Colonge Victor, Le rôle des grands sanctuaires dans la vie internationale en Grèce aux Ve et IVe siècles av. J.-C, Thèse de doctorat en Histoire Ancienne, sous la direction de Nicolas Richer, Lyon, École Normale Supérieure, 2017, 900 p.

Poirier Henri-Louis et Musée d’archéologie méditerranéenne, Le trésor des Marseillais: 500 av. J.-C., l’éclat de Marseille à Delphes, Paris, Somogy, 2012, 247 p.

Centre de la Vieille Charité - Marseille, https://vieille-charite-marseille.com/archives/le-tresor-des-marseillais-500-av-j-c-l-eclat-de-marseille-a-delphes

Le Trésor des Marseillais : récit d’une expérience | Maud Mulliez, http://restauration-peinture.eu/archeologie/le-tresor-des-marseillais-experience/

-

Restitution et politique culturelle

Collège de France, Annuaire du Collège de France 2016-2017: résumé des cours et travaux : « À qui appartient la beauté ? Arts et cultures du monde dans nos musées », 117e année, 2019.

Kowalski Wojciech W., Restitution of works of art pursuant to private and public international law, Leiden, Boston, Brill, 2008, 244 p.

Prott Lyndel et O’ Keefe Patrick, « “Cultural Heritage” or “Cultural Property”? », in : International Journal of Cultural Property, no 2, vol. 1, 1992, p. 307.

Savoy Bénédicte, Sarr Felwine, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, 2018, 232 p.

-

Le musée et les nouvelles technologies

Martin Yves-Armel, « Innovations numériques / révolution au musée ? », in : Publications du musée des Confluences, no 1, vol. 7, 2011, pp. 117‑128.

Inrap | Archéologie et société : les Archéocapsules, https://www.inrap.fr/archeologie-et-societe-les-archeocapsules-13968 , 30 octobre 2018

Repenser le musée à l’aune de l’archéologie contemporaine, https://www.icom-musees.fr/actualites/repenser-le-musee-laune-de-larcheologie-contemporaine , 19 février 2019

(Image de couverture © Sylvie Puech.)

Application augmentée, défi relevé

Avec 4 millions de visiteurs par an, difficile de profiter comme il se doit de l’intérieur de la cathédrale de Strasbourg. Mais l’équipe du projet « le Défi des bâtisseurs » a pensé à tout en redéfinissant le principe même de la visite, grâce à une application mobile gratuite disponible sur l’Appstore et Google Play qui vous fera découvrir les chefs-d’œuvre gothiques de la vallée du Rhin, avec les cathédrales d’Ulm et de Fribourg comme points de chute remarquables. Cet outil est intégré à un projet transmédia global, comprenant un film en 3D et un web-documentaire toujours autour du thème de la cathédrale et de ses bâtisseurs.

© Inventive Studio

© Inventive Studio

La ville de Strasbourg est la première à bénéficier, de ce qui est la première version de l’application. Deux langues sont actuellement disponibles au téléchargement, le français et l’allemand, bientôt enrichi d’une version anglaise. La technologie développée intègre QR code et tag NFC disséminés dans et aux alentours de la cathédrale, proposant ainsi divers points de vue sur l’édifice. Ces différents points d’intérêts, une vingtaine en tout, permettent de débloquer des contenus très variés. Nous avons par exemple des vidéos, issues du film qui a été tourné sur la cathédrale dans le cadre de ce projet, des zooms sur des détails à peine discernables à l’œil nu grâce à la modélisation 3D de l’édifice, ainsi que des mini-jeux et des challenges liés au web-documentaire, autre média intégré à cette expérience globale. C’est grâce à cette enveloppe fictionnelle et ludique que l’utilisateur s’approprie facilement les informations historiques. Cette application constitue donc un outil parfait pour devenir incollable sur la cathédrale de Strasbourg. Car la diversité des éléments proposés ne nous donne pas le temps de nous ennuyer une seconde. Nos yeux sont captivés par la réalité augmentée qui nous emmène des différentes places autour de la cathédrale, jusqu’aux salles du Musée de l’Œuvre Notre Dame.

© Inventive Studio

© Inventive Studio

Cette utilisation des nouvelles technologies rajeunit l’image de l’édifice et plus globalement de la ville. L’application est clairement destinée à un public jeune, adepte des nouvelles technologies, visitant ou habitant Strasbourg. A nous la vie de gargouille et de bâtisseur, on nous invite d’ailleurs à poursuivre cette dernière chez soi par le biais du web-documentaire, où il nous est proposé à l’aide d’experts de construire une deuxième tour à la cathédrale. Grace à la réalité augmentée, vous pourrez ensuite retourner sur place pour visualiser votre création, ainsi que celle des autres utilisateurs sur votre écran. Si vous êtes comme moi, émerveillée du résultat, vous avez la possibilité de voter pour votre tour préférée et de la partager sur les différents réseaux sociaux.

Au final, nous avons une réalisation soignée et convaincante malgré les manques affichés par la première version. En effet, comme souligné précédemment, la version anglaise n’est pas encore disponible. De même pour les liens avec les autres lieux remarquables tel Fribourg, qui sont pour le moment bien moins explorés que ceux avec les autres média de ce dispositif d’un nouveau genre. Mais des mises à jour sont d’or et déjà prévues pour combler ces manques. En attendant rendez-vous à Strasbourg pour cette visite augmentée.

Anaïs K.

Au Musée de Flandre de Cassel, « cette oeuvre est à toucher ».

Situé sur la Grand Place de Cassel dans le département du Nord et à environ cinquante kilomètres au nord est de Lille et dix kilomètres au nord de Hazebrouck, ce musée que l’on pourrait qualifier de « Beaux-arts », propose des médiations tactiles originales et plutôt novatrices. Il prend place au sein de l’Hôtel de la Noble-Cour (XVIème siècle) classé monument historique depuis1910 et entièrement rénové. Ce même monument fût le théâtre en 1964 de l’inauguration d’un musée d’art, d’histoire et du Folklore. En le rachetant en1997, le département en aura la tutelle et le chantier du musée de Flandre ne s’ouvre qu’en 2008 après dix ans de fermeture. Projet muséographique moderne et unique en Europe, la thématique s’inscrit dans le territoire et sa priorité constitue la mise à jour de l’identité culturelle et artistique de la Flandre en valorisant sa richesse à travers les âges. Les collections présentées initient un dialogue entre les oeuvres dites « classiques », ethnographiques et contemporaines.

On note immanquablement un objectif d’accessibilité à un large public. Fonctionnel pour les personnes à mobilité réduite, ce musée présente des médiations et animations diverses pour optimiser l’accès à la compréhension des œuvres : outils multimédias, panneaux explicatifs, visites guidées adaptées aux publics (visites en LSF, pour les enfants…), ateliers divers, attention particulière donnée aux groupes et bien d’autres. Le musée de Flandre accorde en outre un soin particulier en faveur des personnes déficientes visuelles ; c’est notamment la raison pour laquelle ont été crées ces maquettes tactiles qui permettent de surcroît de donner vie à ses collections. Ces publics spécifiques sont bien pris en compte et impliqués. Le parcours muséographique est partagé en quatre thématiques ambivalentes «Soumission et Colère », « Entre Terre et Ciel », « Mesure et Démesure » et «Ostentation et Dérision » et est enrichi d’une maquette tactile par thème permettant une approche sensorielle du contenu de l’exposition permanente.

"Carnaval de Cassel" d'Alexis Bafcop – 1876

© Artesens, association dont le « but est d’offrir un éveil à l’Art par le biais des sens », a réalisé les maquettes tactiles de l’exposition permanente

Ces maquettes représentent une adaptation en 3D et reliefs d’œuvres phares au sein des thématiques dans lesquelles elles sont disposées ainsi que des cartels qui les accompagnent. Ces derniers sont constitués d’une apposition en transparence d’un texte en braille sur le texte classique, ce qui est pertinent pour des publics souvent non pris en compte. Leur sens du toucher est sollicité par le relief et la description ; l’imagination opérant, d’autres images peuvent naître.

Pour les deux premières maquettes du parcours, on peut parler d’une traduction sensorielle de l’image picturale et de support de délectation esthétique de quelque visiteur. Présenté différemment, l’art est perçu autrement et de façon inhabituelle. De fait, des publics plus « secondaires » peuvent également utiliser ces maquettes. Par exemple, toucher un expôt présent dans un musée s’assimile à l’élan naturel de l’enfant. Je vis d’ailleurs un enfant, sourire aux lèvres, prononcer un « je peux toucher ? » adressé à sa mère les yeux pétillants : les doigts s’affairaient déjà à toucher cette maquette simultanément au son produit. Ainsi il est possible que le jeune public soit d’entrée capté par une maquette tactile car elle peut donner l’occasion de s’approprier ce qu’il peut considérer comme un jeu, alors même qui lui est transmis un certain savoir. Et même si son interprétation est approximative, l’enfant est accompagné dans sa dynamique et sa soif de découverte du monde qui passe principalement par l’usage des yeux et des mains. Un musée communément boudé par l’enfant est devenu vivant et attractif, alors que sans médiation particulière la visite revêtirait un aspect contraignant par l’attention et la concentration nécessaire à l’observation des œuvres (si différent de son environnement habituel).

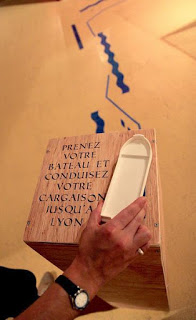

La troisième maquette présente un aspect plus didactique au regard de l’histoire de la pièce où elle se situe : cette ancienne cuisine est baptisée « Gourmandise » dans le parcours de visite. Celle-ci est plutôt un « meuble tactile » avec plusieurs tiroirs à ouvrir de haut en bas et séparé en deux : la gauche éclairant sur la gastronomie « chez les riches », la droite celle « chez les pauvres ». Le tiroir le plus bas présente deux maquettes en relief illustrant deux scènes de repas. La lecture du cartel incite à découvrir successivement les tiroirs afin de toucher et décrypter les différents objets : porcelaine, fruits de mer, légumes… Le toucher est confronté à l’aspect des matières : lisse, rugueux, chaud, froid etc., ce qui participe à l’apprentissage des différentes perceptions. Cette maquette tactile ramène à la réalité en réajustant la thématique abordée à la réalité du quotidien. Enfin, la dernière apporte et révèle une plus-value du discours véhiculé par le musée. C’est ainsi que celle représentée par la photographie ci-dessus invite plutôt les visiteurs à s’imprégner des us et coutumes flamands : la tradition spécifique, le carnaval et de surcroît celui de Cassel. Cette création comportant des pièces mobiles évoque l’ambiance et l’énergie de la fête avec la foule, les danseurs et l’identification d’un géant (Reuze Papa), élément reconnu du patrimoine cassellois. L’esprit du carnaval transparaît d’une manière innovante. Le nouvel élan du musée, incarné par la diffusion de ce type de médiation, met à jour un renouveau dans l’interaction avec l’art et les oeuvres, ouvrant alors d’autres perspectives d’expériences émotionnelles et/ou sensorielles.

A quand la généralisation de ces médiations dans les musées « traditionnels » pour démocratiser et favoriser l’accessibilité à l’art et principalement aux Beaux Arts, au plus grand nombre ?

Lucie Vallade

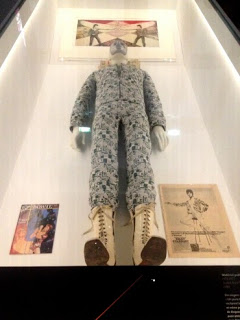

Au musée j’ai touché … !

Les célébrités … Un milieu qui fait tant rêver. Autant de strass et de paillettes, que vous pouvez admirer au Musée Grévin à Paris … Stop ! Si on reformulait cette introduction pour les personnes non ou mal voyantes ça donnerait plutôt ça : Les célébrités … Un milieu qui fait tant rêver. Autant de strass et de paillettes, que vous pouvez TOUCHER au Musée Grévin à Paris.

©Buisson Alizée

Et si on visitait le musée Grévin ?

« Toucher », un mot qui fait peur lorsqu’il est associé au monde muséal ! Certes des questions de sécurité et de conservation sont sous-jacentes mais un non ou mal voyant n’aurait-il pas le droit de visiter un musée ?

Dans le cas du musée Grévin, rien n’indique sur le site internet de l’institution si ce type de public est pris en compte ou non. Il faut donc téléphoner ou se rendre sur place afin d’être informé que ce musée est accessible pour ces personnes. Ce renseignement pris, la visite peut commencer !

Et si on écoutait ?

Avant d’accéder aux statues, le visiteur est invité à rentrer dans « Le palais du mirage » pour un son et lumière invitant au voyage et à la rêverie ! Bien que les personnes non ou mal voyantes ne puissent pas profiter pleinement du spectacle, ils peuvent écouter la musique et par celle-ci s’immerger dans les diverses ambiances proposées. En effet, la musique qui est assez forte et prenante comporte des bruits d’animaux permettant de comprendre et d’imaginer les divers paysages dépeints. Ainsi, l’absence de l’un des cinq sens n’est pas gênant pour vivre cette expérience, ce spectacle de son et lumière.

©Buisson Alizée

Et si on touchait ?

Par la suite, les salles présentant les sculptures de cire dans un décor ne semblaient pas, à priori, être un outil de médiation pour ce public spécifique. Cependant, ces personnes sont autorisées à toucher les sculptures. Ainsi, une personne ayant eu cet handicap au cours de sa vie, qui a donc déjà pu visualiser les célébrités, peut grâce au toucher deviner les personnages représentés. En revanche, on pourrait se demander l’utilité de ce sens si la personne n’a jamais vu les célébrités ? Alors, le but de la visite du musée Grévin serait de pouvoir modéliser, pouvoir poser des courbes sur une voix, un nom. On peut noter une limite à cette ponctuelle autorisation car les statues de cire restent assez fragiles. Les mal ou non voyants ne doivent pas toucher les yeux qui sont de véritables prothèses oculaires et doivent faire attention au niveau du visage car ce dernier est maquillé à la peinture à l’huile. Le verbe adéquat serait donc plus « effleurer » que « toucher ». De plus, certaines sculptures sont inaccessibles puisqu’elles sont mises à l’écart du visiteur par un cordon.

Et si on sentait ?

Outre les statues, le toucher et l’odorat sont mis en avant dans la partie explicative sur la réalisation des statues de cire. En effet, des mains faites de diverses matières à reconnaitre sont présentées, avec au dessus un bouton à actionner afin de sentir l’odeur de la cire chaude. De même, des rouleaux composés de différents tissus peuvent être palpés. Cependant, les réponses ou même les explications ne sont pas écrites en braille tout comme les cartels associés aux statues de cire, ou encore les cartels indiquant les accessoires que le visiteur peut utiliser. Par ailleurs, de nombreux objets sont présentés sous vitrine et certaines vidéos sont projetées sans son ce qui réduit considérablement l’accès aux informations pour ce type de public.

©Buisson Alizée

Malgré quelques outils de médiation adaptés aux mal et non voyants, une visite, seul, ne pourrait pas être envisageable ne serait-ce que pour pouvoir suivre le « sens de la visite ». Mais accompagné, le musée Grévin reste une institution accessible à ce handicap et applique la gratuité envers les personnes handicapées.

Alizée Buisson

10 boulevard Montmartre

75009 Paris

Du lundi au vendredi : 10h00 – 18h30

Samedis et dimanches : 10h00 – 19h00

Ballade en MEP virtuelle

La Maison Européenne de la Photographie inaugurait au printemps dernier son tout nouvel espace d’expression : une plateforme virtuelle mettant à l’honneur l’image dématérialisée.

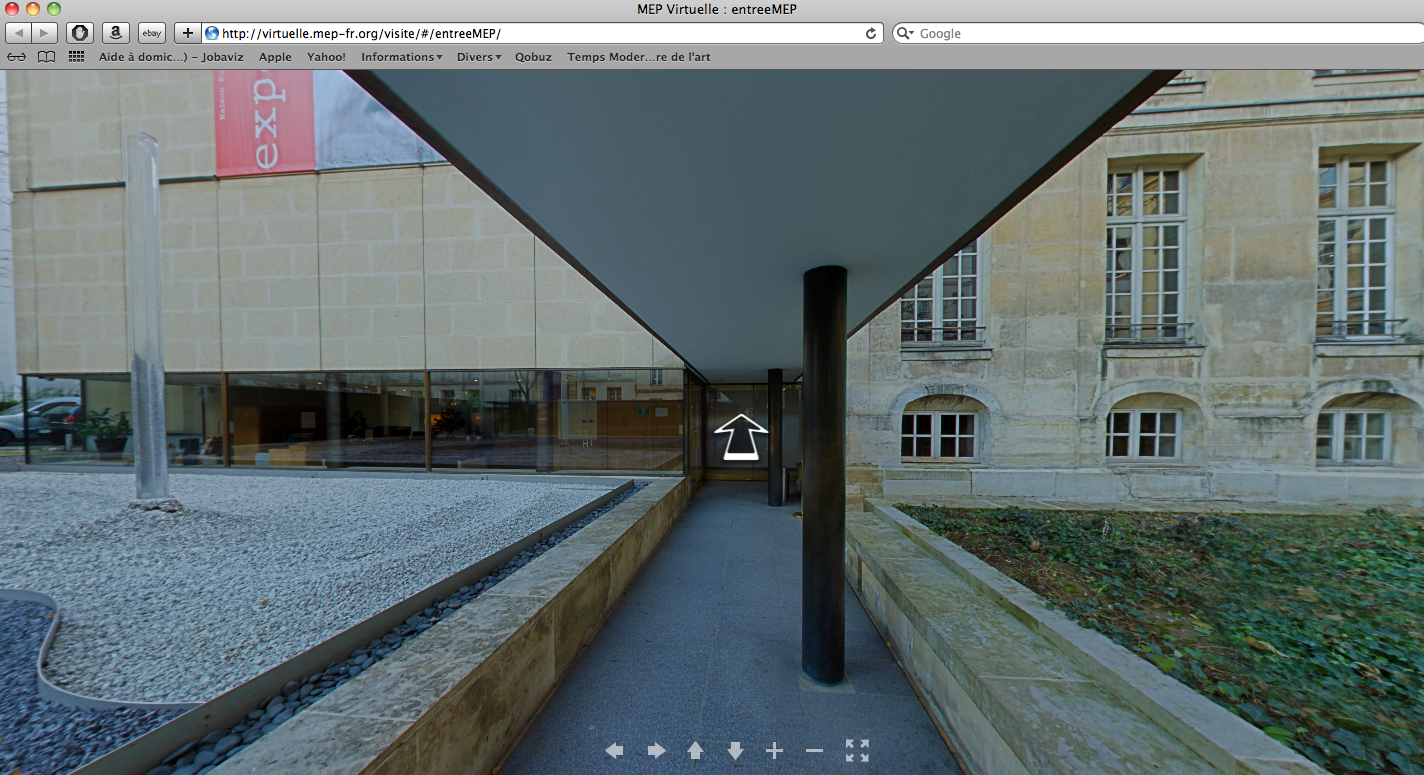

Entrée de l'exposition dédiée à Mihai Grecu © mep virtuelle

Le dispositif modélise en 3 dimensions le bâtiment de la MEP rue de Fourcy à Paris et y « introduit » une programmation parallèle. Les propositions portées sur le site web ne font pas l’objet d’une mise en exposition dans les murs. Et pour cause, le projet privilégie le support virtuel pour explorer au maximum les potentialités de l’image numérique.

La page d’accueil nous invite à entrer dans l’exposition de notre choix. A ce jour, la MEP dédie son espace virtuel à trois artistes internationaux : Atsunobu Kohira, Dionisio Gonzalez et Mihai Grecu. Avantde démarrer sa visite, l’internaute peut cliquer sur le nom de l’artiste exposé pour accéder à une présentation écrite de son travail.

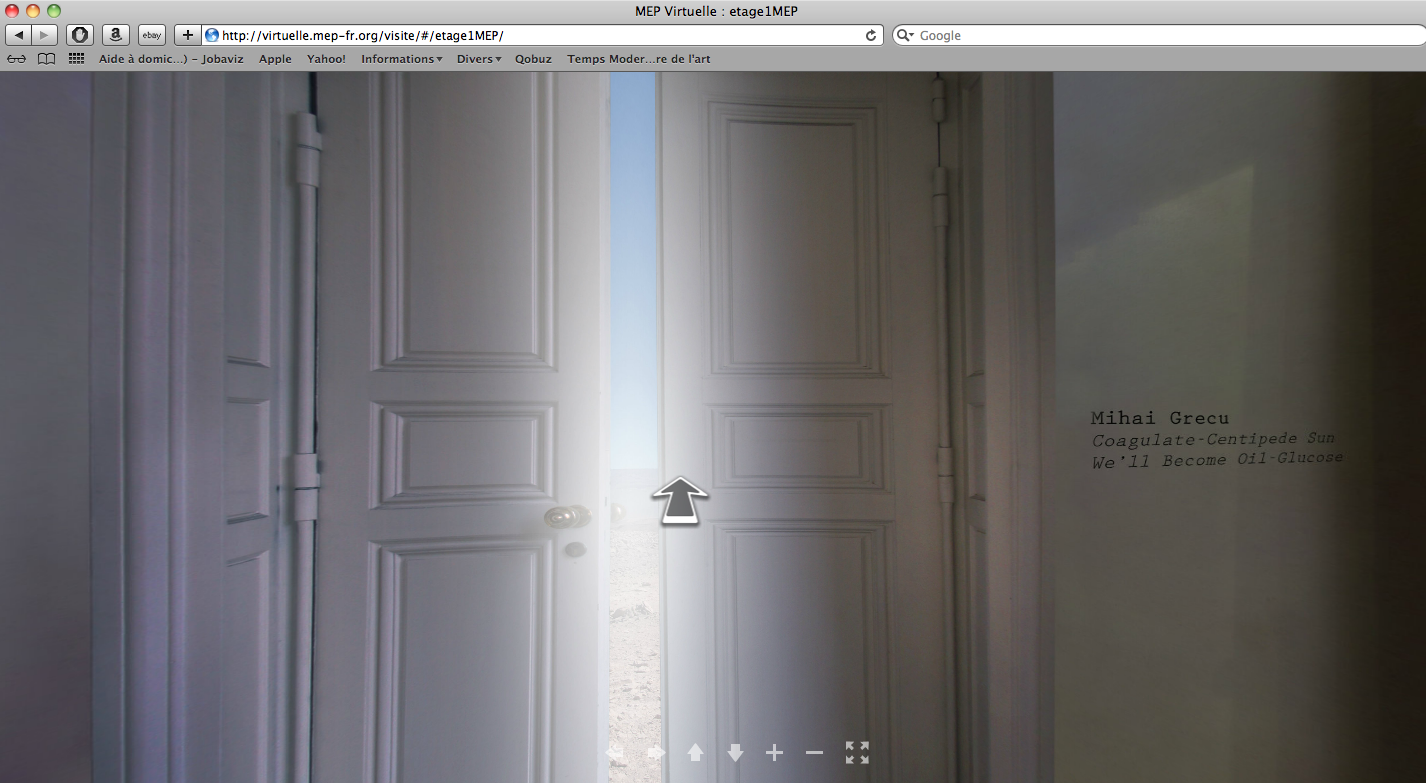

Entrée principale © mep virtuelle

Escalier © mep virtuelle

Après avoir sélectionné le menu « entrez dans l’exposition » l’internaute est dirigé vers une nouvelle page web. Il découvre la façade extérieure du musée en 3D. Grâce à un système de fléchage il traverse le hall, monte l’escalier principal et atteint finalement la porte d’entrée de l’exposition, légèrement entrouverte. Le sens porté par cette introduction n'est pas anodin : la direction du musée cherche à inscrire la révolution numérique en ses lieux. Point négatif, l’internaute ne peut passer cette introduction s’il le désire. Il est contraint de répéter ce trajet pour accéder à chaque exposition proposée sur le site. Ce système rend la navigation peu fluide et souligne, sans le vouloir, une certaine fixité du dispositif. Aussi étrange que cela puisse paraître, le visiteur est obligé de quitter le musée virtuel et d’y entrer à nouveau pour visiter une seconde exposition.

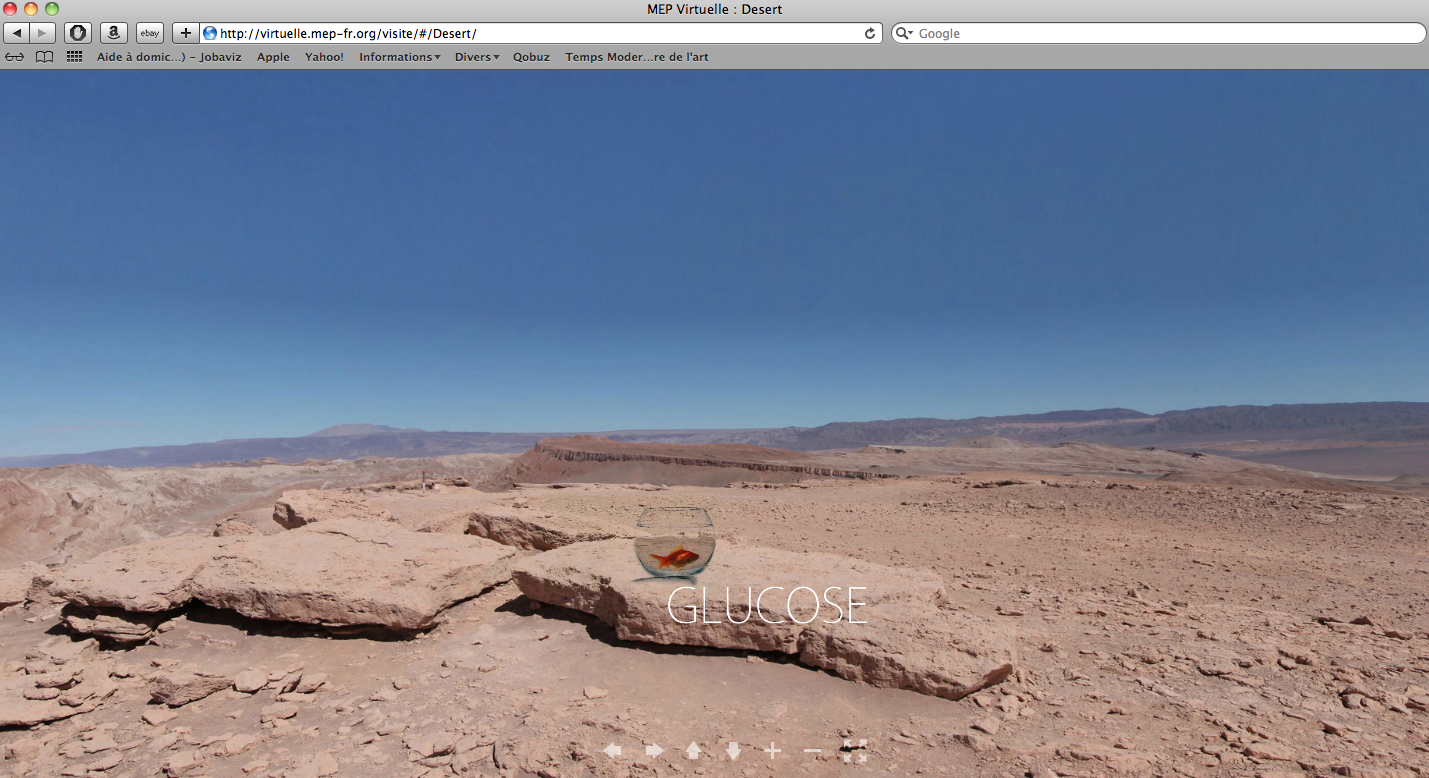

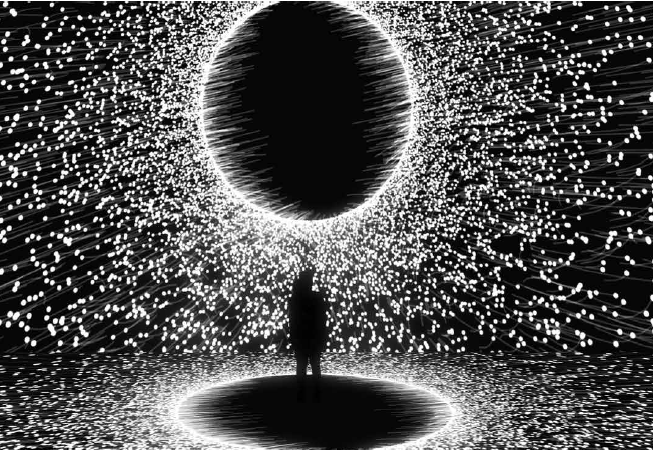

Exposition dédiée à Mihai Grecu © mep virtuelle

La première exposition programmée sur le site de la MEP virtuelle [consacrée à l’artiste roumain Muhai Grecu] cherche à transformer l’espace muséal traditionnel. Le décalage entre l’entrée du musée, son grand escalier couvert de velours rouge et l’univers composé derrière la porte de l’exposition surprend le visiteur. Les vidéos de Muhai Grecu sont exposéesdans un désert modélisé en 3D. Plusieurs images-symboles ponctuent l'étendue de sable : un poisson dans son bocal, une épaisse fumée, la silhouette d'un homme, un soleil de plomb. Chaque image correspond à une création vidéo. En un clic, l'internaute est redirigé sur le site de l'artiste où il pourra consulter le fichier en streaming.

On peut lire dans cette proposition la volonté de créer un espace immersif. La fonction 360° happe l’internaute et agît comme dispositif de médiation en le plongeant dans l’univers du vidéaste. Avec ce désert en 3D le travail d’animation de Muhai Grecu est aussi valorisé que ses créations vidéo.

Exposition dédiée à Denisio Gonzalez © mep virtuelle

Dans un tout autre registre, la présentation des œuvres de Denisio Gonzalez fait l'objet d'un accrochage dans une salle d'exposition 3D. En portant ce projet, le commissaire transpose à l’expérience d’une visite d’exposition la relation que nous entretenons quotidiennement avec les images présentes sur nos supports numériques. L'internaute parcourt l'espace virtuel en ayant la possibilité d’opérer un puissant zoom sur chaque photographie en haute définition. Son rapport à l’image en est modifié : l’effet loupe trouble sa perception des dimensions originelles de l’œuvre mais lui permet d’en saisir les moindres détails.

Ces deux expositions monographiques s’appuient sur les potentialités du numérique pour valoriser le travail vidéo et photographique des artistes présentés. Dans les deux cas de figure, elles parviennent à plonger l’internaute dans les œuvres exposées grâce aux dispositifs qu’elles développent (fonction 360°, zoom puissant). Selon moi, si elles nous permettent bien de découvrir des artistes, elles nous privent d’une médiation écrite qui nous donnerait la chance d’associer au plaisir de la découverte une appropriation plus importante du contenu des œuvres.