Patrimoine - Société

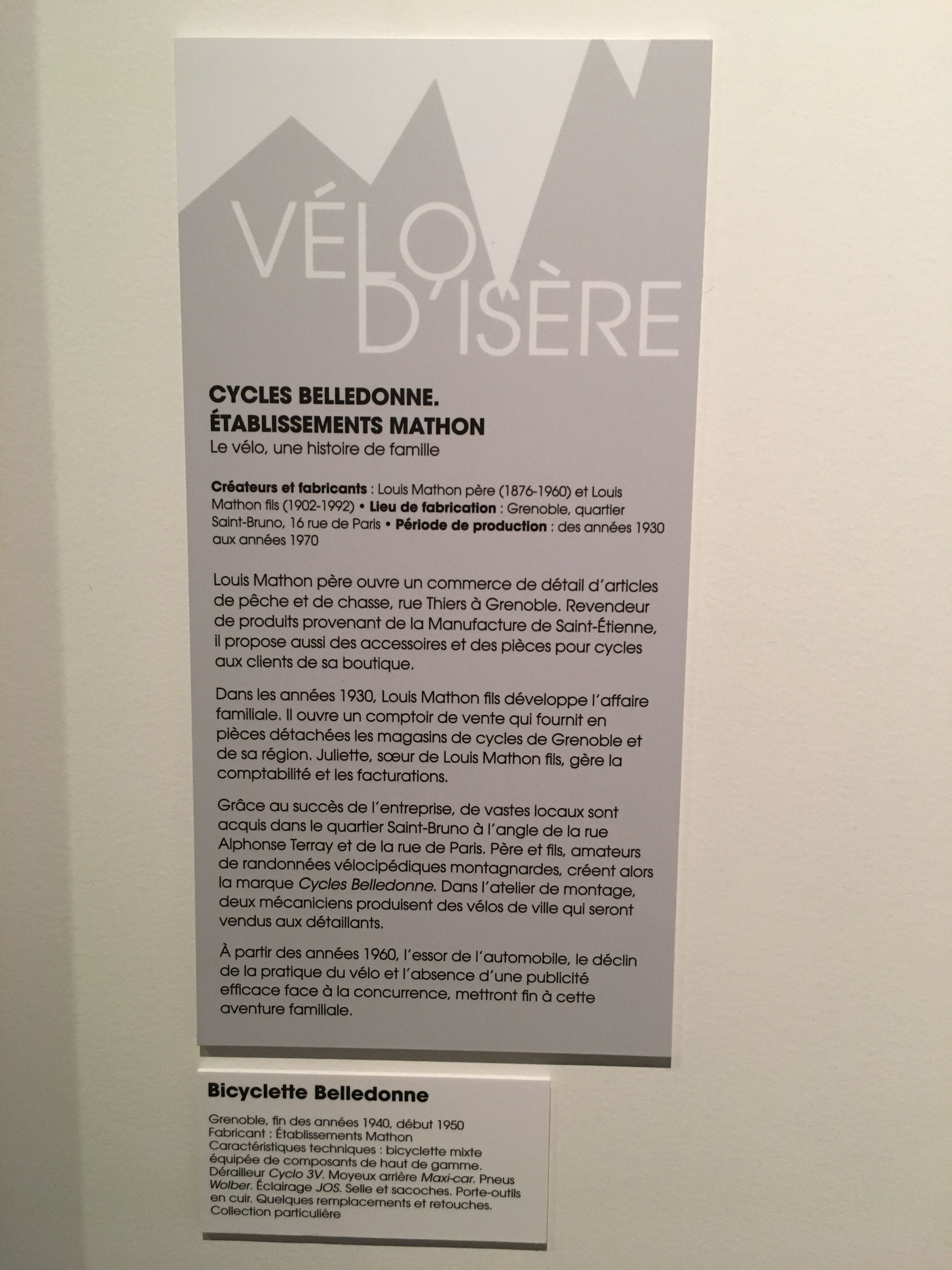

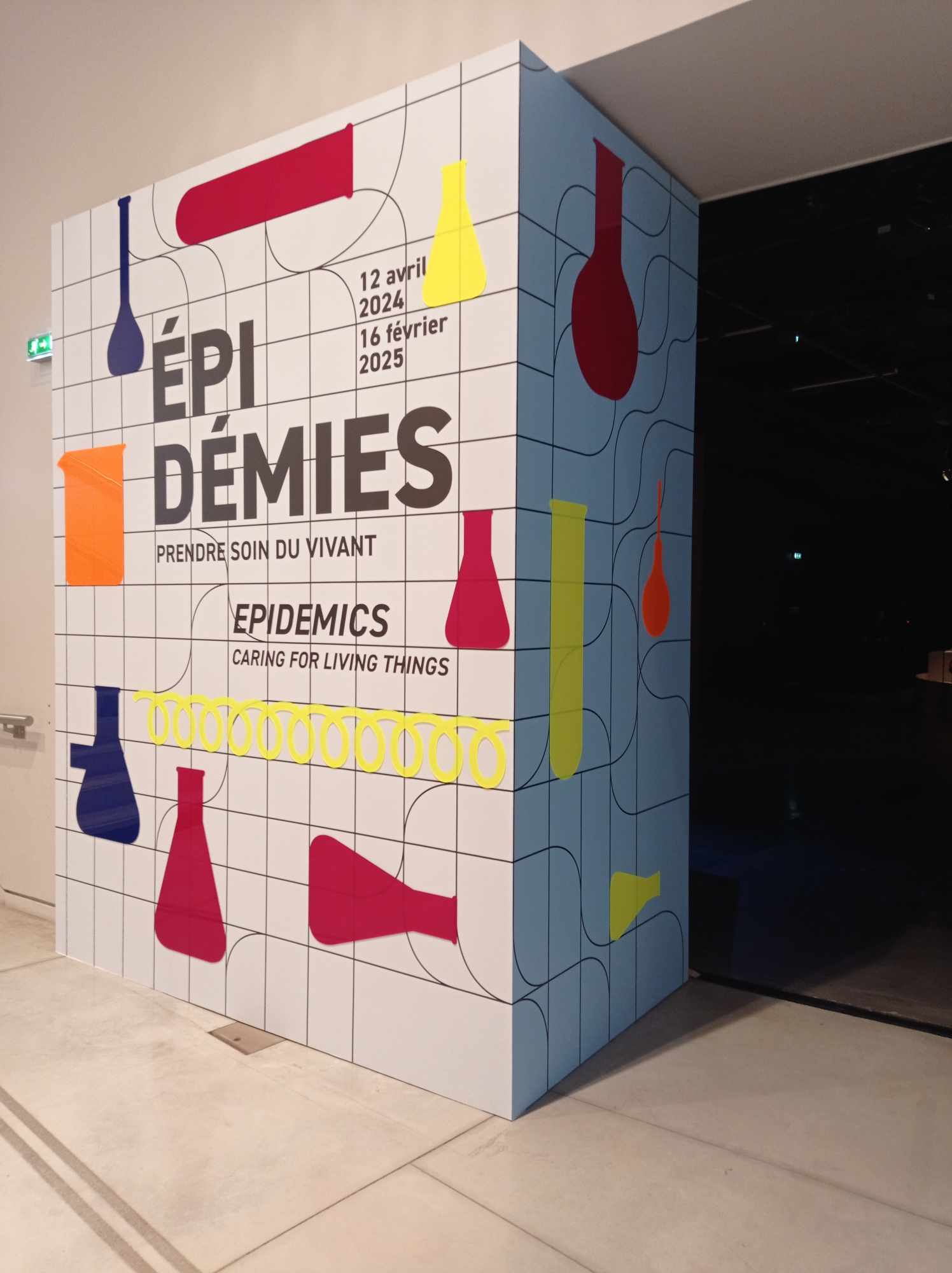

E-patrimoines.org : formations gratuites et continues dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel

Vous souhaitez comprendre les patrimoines matériels et immatériels ? Apprendre de professionnels à votre rythme ? Ou tout simplement (re)découvrir le patrimoine francophone ? E-patrimoines.org propose des formations continues et gratuites sur le patrimoine.

E-patrimoines.org, qu’est-ce que c’est ?

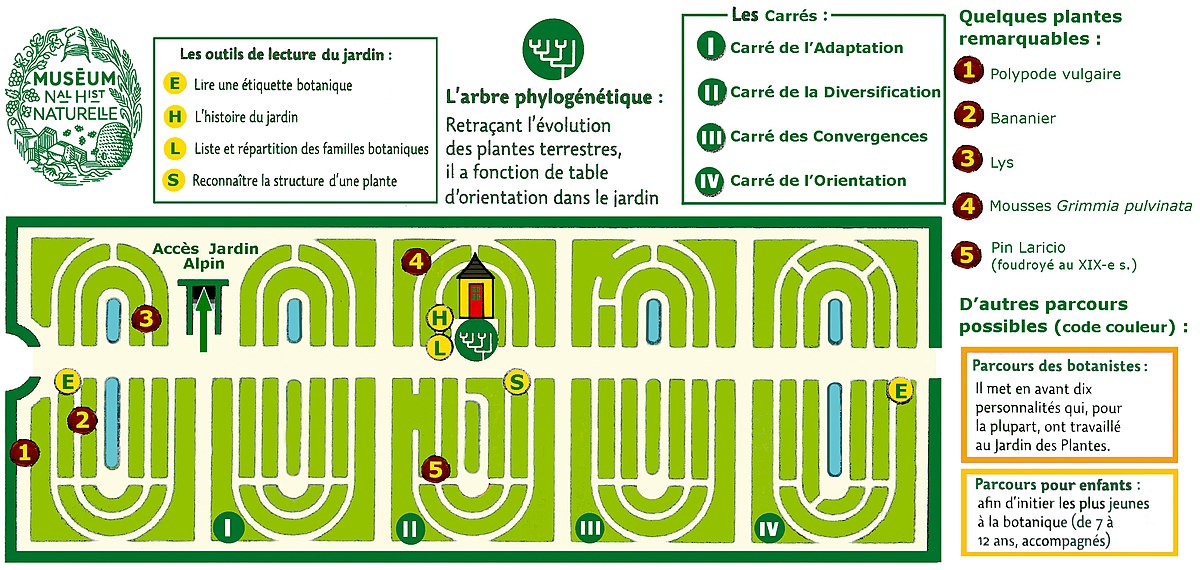

E-patrimoines.org est une plateforme de formations continues et gratuites sur les patrimoines matériels et immatériels. Créée en 2011 par le Département des Affaires Européennes et Internationales (DAEI), direction générale des patrimoines du ministère de la Culture, en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie AUF et l’Université Numérique Francophone Mondial UNFM, elle est destinée à un public francophone professionnel et universitaire dans le domaine du patrimoine. Depuis le 1er janvier 2021, le directeur général des patrimoines et de l’architecture succède au DAEI pour une nouvelle mission, le patrimoine mondial.

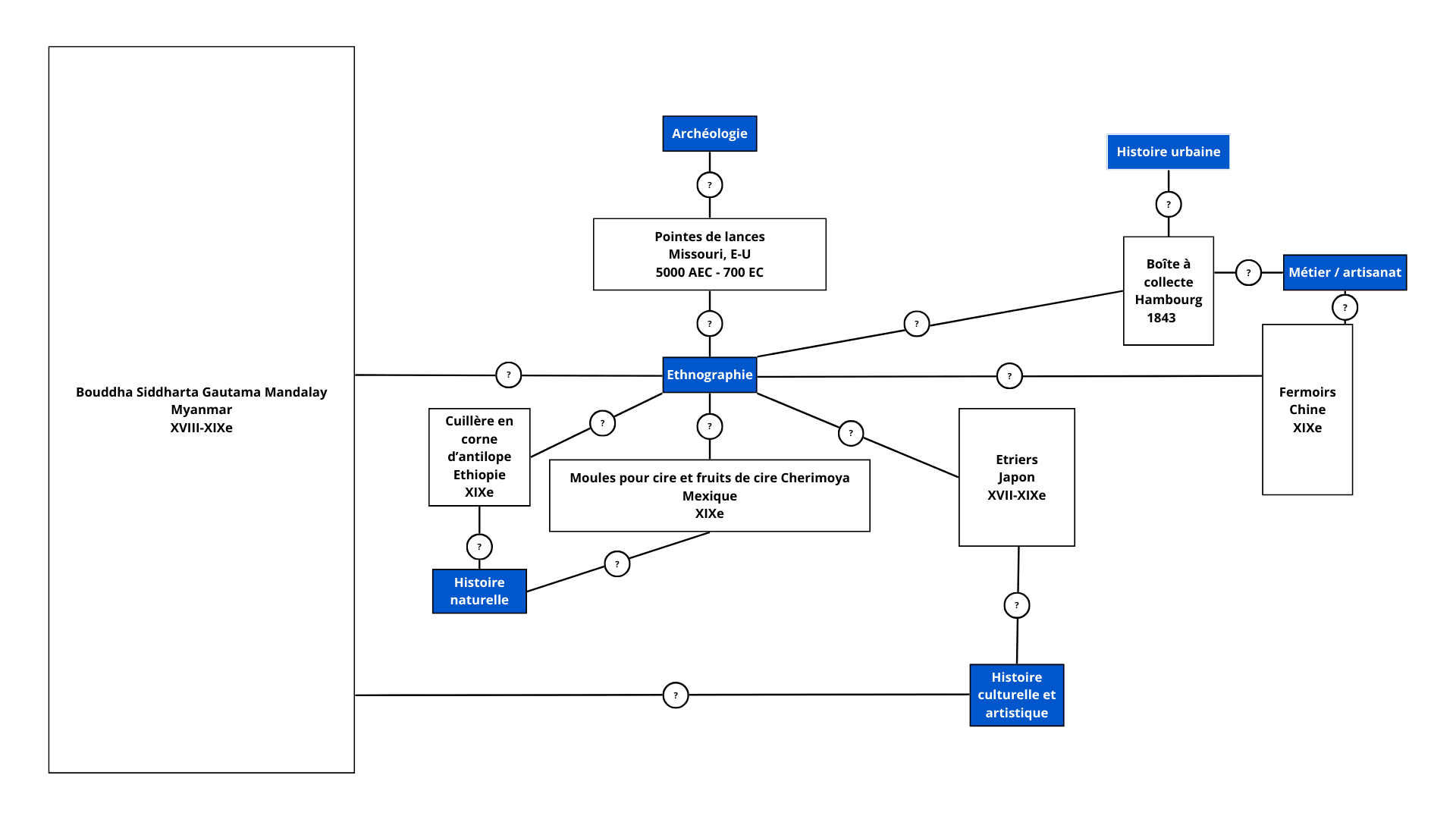

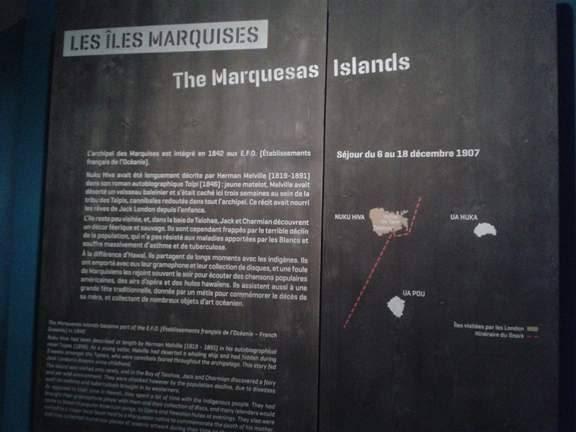

Liste de la Section 1 des modules disponibles sur la plateforme e-patrimoines.org. ©UNFM

Quels modules ?

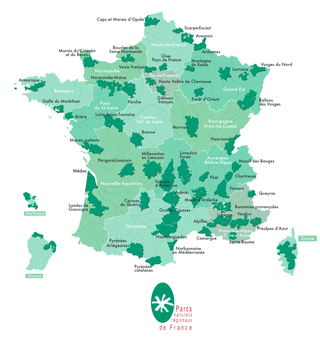

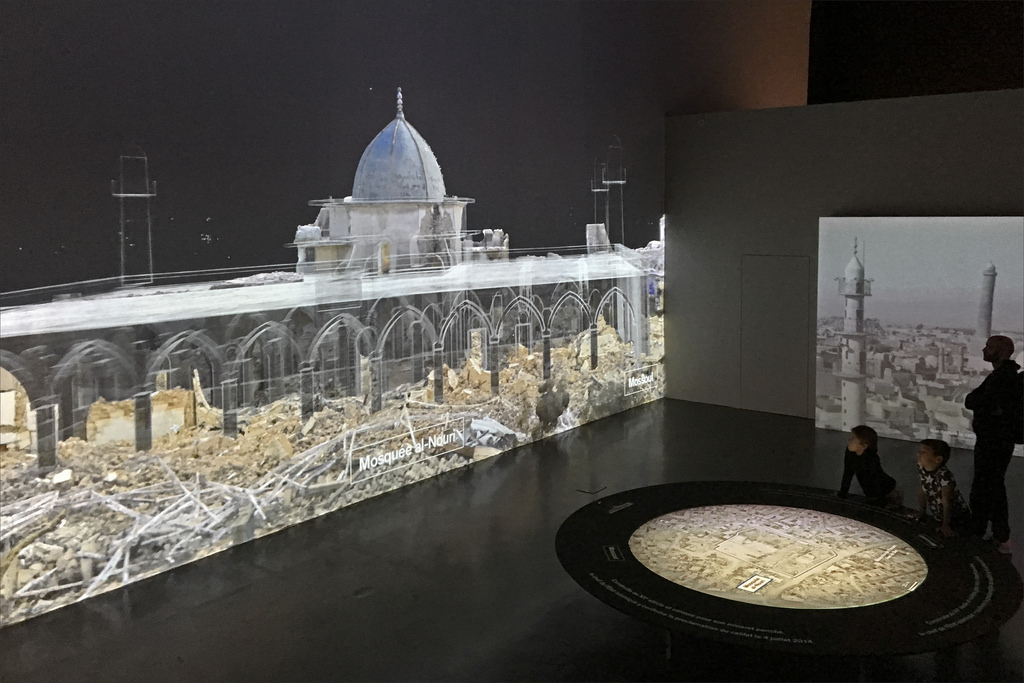

17 modules sont disponibles sur la plateforme, il y en a pour tous les goûts : celui sur Les Grands Sites de France où l’on découvre ou redécouvre des sites français comme le Puy Mary dans le Cantal, saisir la diversité des corps de métier dans le module les Jardins un Patrimoine à Conserver ou encore la contribution de la France dans Le Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Un module dure entre 5 et 10 heures avec en moyenne 15 vidéos de plus ou moins 30 minutes. Par exemple, le module Trafic Illicite dure environ 6 heures pour 10 vidéos. Des événements et des colloques, dans le but de garder le lien avec les pays francophones, sont également retranscrits, le dernier en date est Conflits Armés et Patrimoine (2019).

J’ai posé quelques questions à

- Le dernier datant de 2019, prévoyez-vous de nouveaux séminaires ou colloques ?

« En octobre 2022, il y aura un séminaire à l'Ecole militaire sur l'architecture militaire » Caroline Kurhan, Responsable des patrimoines en Afrique, Département des affaires européennes et internationales, Direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication

- Un nouveau module est-il en projet ?

« 3 modules sont en cours d’achèvement et seront lancés avant décembre 2021 :

- Les patrimoines de l’Afghanistan ;

- Le patrimoine mondial enregistré en 2016 mais complété en 2021 avec une partie sur l’élaboration d’une candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial (Convention de 1972)

- Et un module sur le Gabon. »

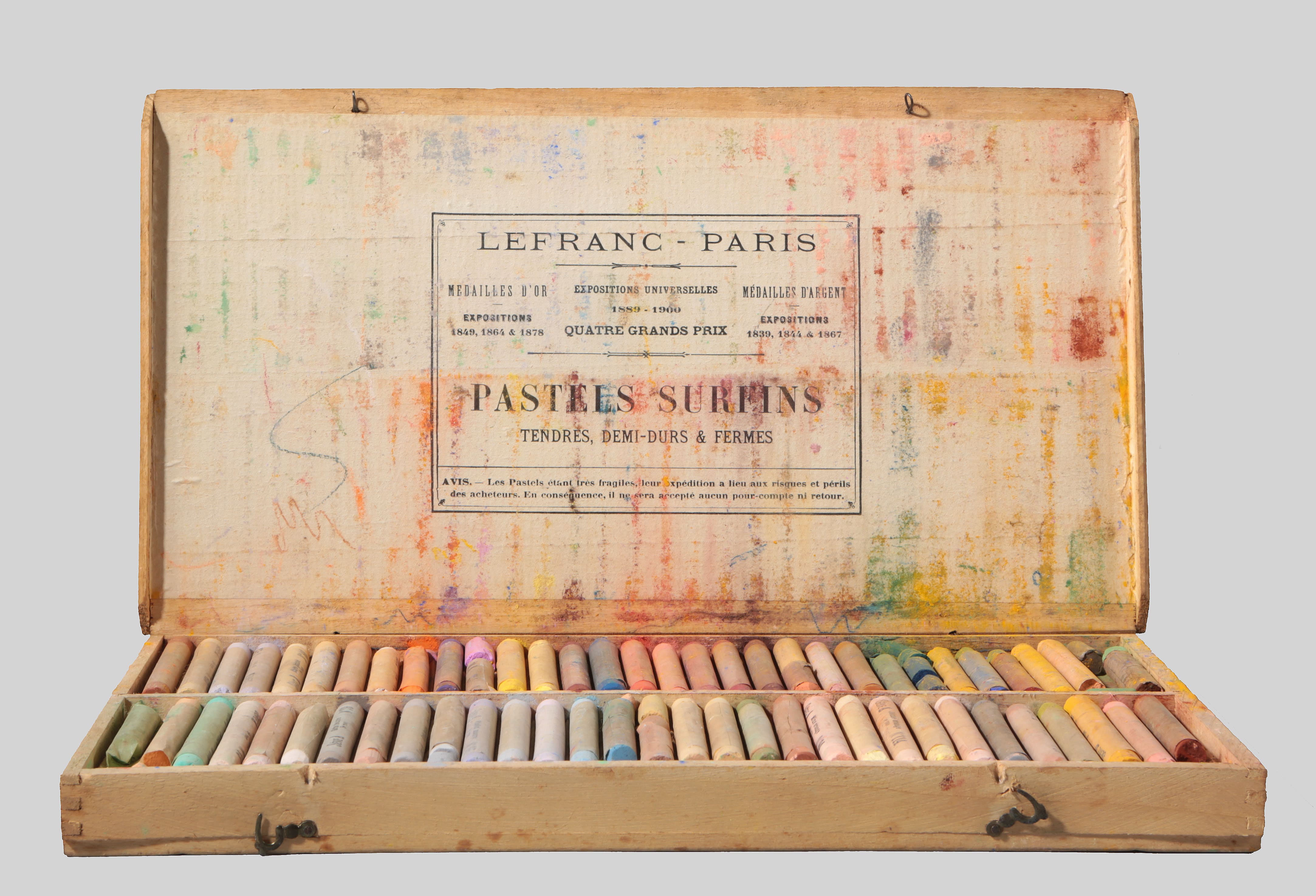

Mon module préféré est le module 3 : Conservation Préventive. Des cours très complets allant de l’intérêt de cette discipline à la gestion des risques en s’appuyant sur des exemples concrets. Ce module va explorer en profondeur des questions très précises comme le choix de la lumière et les types d’éclairage ou le cas des climats tropicaux. Tous les intervenants, sauf un, travaillent au C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) une branche du ministère de la Culture. Beaucoup de musées ont aujourd’hui leur propre centre de recherche et de conservation, des interventions de professionnels venant de ces centres seraient un bon moyen de compléter les points de vue et les méthodes de conservation préventive dans les musées.

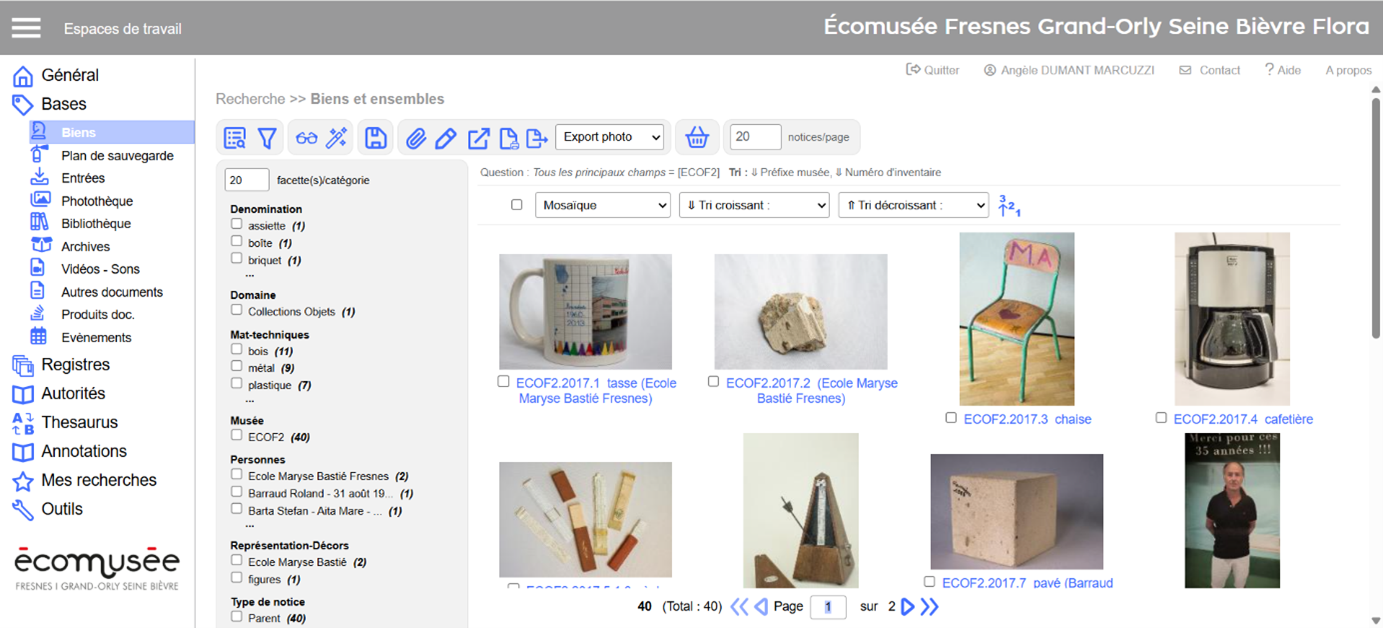

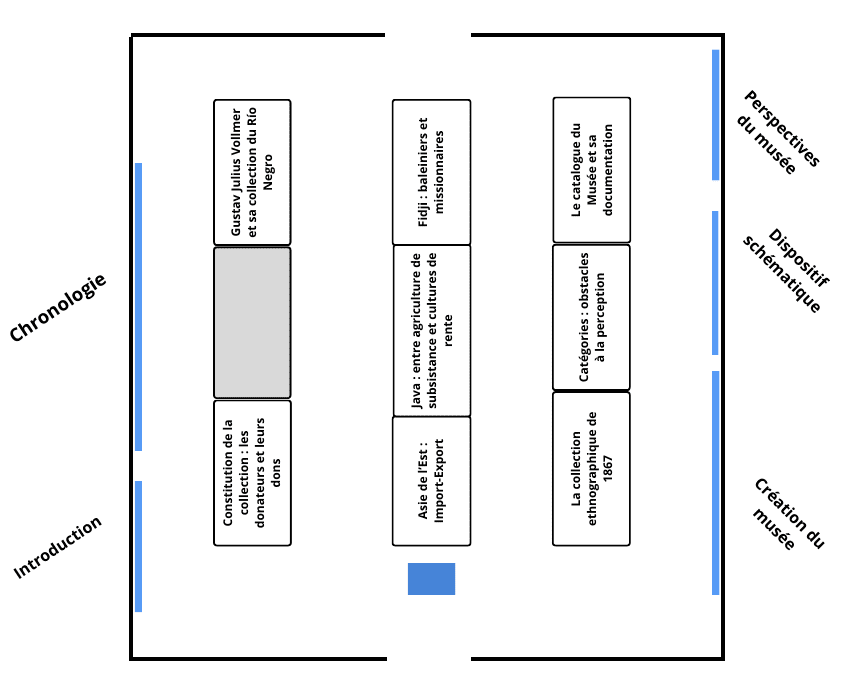

Détails du module 3 : Conservation préventive. ©UNFM

Dans la vidéo 13 : 4-1. Lumière et éclairage muséographique – Jean-Jacques Ezrati, conservateur du patrimoine, département de conservation préventive (C2RMF), le début est consacré à la définition du mot musée qui découle sur une explication des mots scénographie, expographie et muséographie. La scénographie concerne la mise en espace, la mise en perspective, la traduction d’un discours dans les trois dimensions. L’expographie regroupe la scénographie dans le contexte de l’exposition, les règles de sécurité, l’ergonomie visuelle et sensorielle et la médiation. La muséographie dite « bis » correspond à l’expographie qui tient compte de la conservation (de ces témoins matériels).

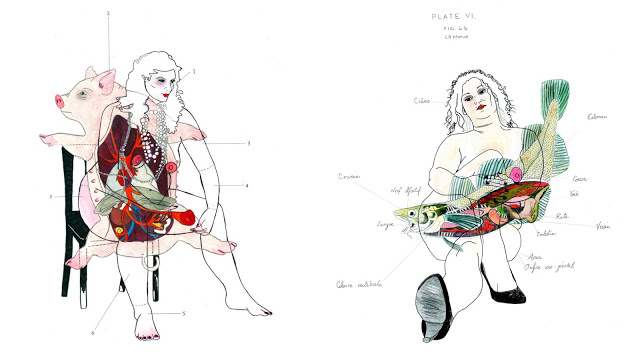

Ce module date de 2013, or les définitions des mots scénographie, expographie et muséographie ont bien évolué depuis. Une exposition est toujours une affaire de fond (la muséographie) et une affaire de forme (la scénographie et le graphisme). L’expograhie est un terme de 1993 proposé par Desvallées pour compléter le mot muséographie. L’expographie serait “l’art d’exposer”, c’est la mise en exposition, c’est-à-dire la mise en espace et les techniques liées aux expositions (à l’exclusion des autres activités muséographiques comme la conservation, la sécurité, …)[1]. D’après l’Association des muséographes[2], dans un musée ou dans une exposition la part de la muséographie est celle qui a trait aux contenus, au scénario du parcours et aux modalités de la médiation entre un thème et des visiteurs. La scénographie concerne le traitement des espaces et des volumes, les matières, le design des mobiliers et supports physiques des collections, la mise en lumière, les décors. La question de l’actualité des informations des modules les plus anciens peut donc se poser.

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur le site https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/ en haut à droite dans « Identification » puis remplissez « Nouvel utilisateur ? ». Prévoyez un peu de temps, une partie motivation, expériences professionnelles et diplômes seront à développer. Après avoir complété les trois premières cases (Nom d’utilisateur, Courriel et Confirmation e-mail), vous devez cocher les modules qui vous intéressent. Rassurez-vous ce choix n’est pas définitif, vous aurez accès à tous les modules une fois votre dossier validé. S’ensuit une série de questions sur vos coordonnées, puis on vous demande où vous souhaitez suivre les cours, par exemple à domicile pour les cours en ligne, ou choisir les cours au campus de l’AUF. Le reste des questions est destiné à mieux vous connaître, votre parcours, vos motivations et vos projets.

Ça y est, votre dossier est retenu ! Félicitation, vous pouvez désormais dévorer les modules. Avant de commencer, il faut tout de même avoir une connexion Wi-Fi. Malheureusement, vos données mobiles ne vous donnent pas accès aux cours. Un peu dommage si l’on souhaite visionner les modules en extérieur ou si votre logement ne dispose pas d’une box internet.

Moodle ICOM

Moodle ICOM ©FutureLearn

Si cette méthode de formation vous intéresse, l’ICOM (International Council Of Museum) a créé son premier Moodle qui débutera le 29 novembre 2021 sur l’engagement et la collaboration avec diverses communautés pour transformer les musées en espaces d'inclusion sociale et d'appartenance. Ce cours est destiné aux professionnels des musées. Pour plus d’information rendez-vous sur https://www.futurelearn.com/courses/meaningful-inclusive-museum-practices

Pour en savoir plus :

- https://www.e-patrimoines.org/patrimoine/wp-content/uploads/Montage-juin-2018.pdf

- Pour toute question :

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Notes :

[1] Gob, A., & Drouguet, N. (2021). Introduction. Dans La muséologie : Histoire, développements, enjeux actuels (5e éd., p. 17). ARMAND COLIN. ↩

[2] Muséographie ? Notre approche. Muséographes (Les). Consulté le 13 novembre 2021, à l’adresse https://les-museographes.org↩

#formationgratuite #patrimoine #ministèredelaculture

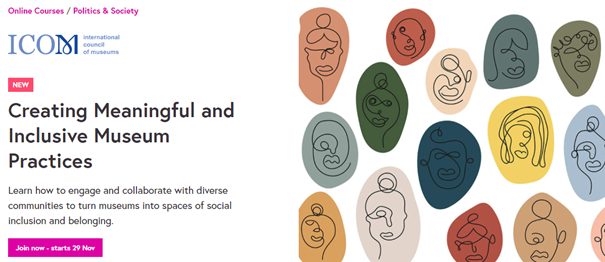

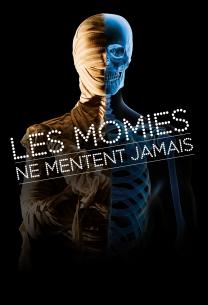

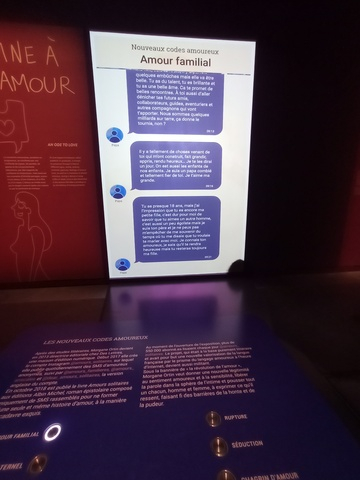

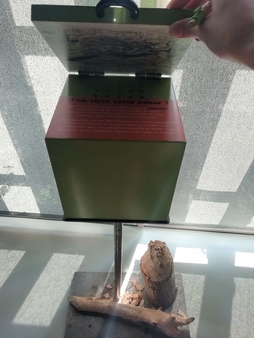

"Épidémies, prendre soin du vivant" : des découvertes qui vont vous contaminer

L’exposition Épidémies, prendre soin du vivant, ouverte du 12 avril 2024 au 16 février 2025 au Musée des Confluences à Lyon, est l'occasion de rendre visible un monde invisible. Mais cette exposition est-elle accessible pour tous ?

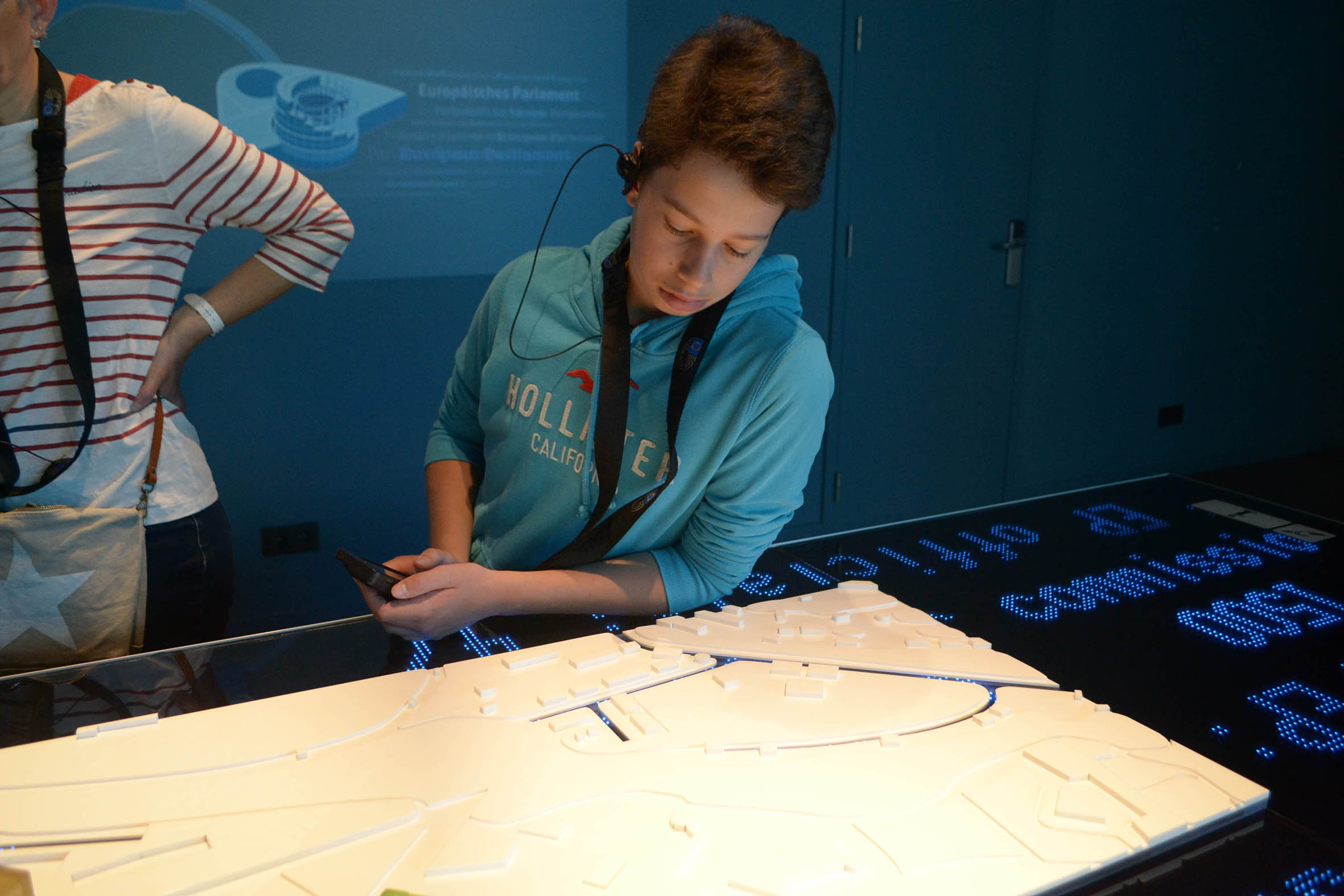

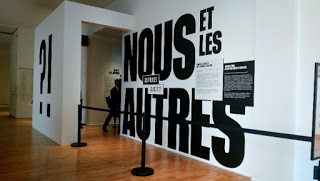

Entrée de l’exposition © Gaëlle Magdelenne

Les épidémies, une histoire millénaire

L’exposition Épidémies, prendre soin du vivant n’a pas pour vocation d’être simplement scientifique, son but est de donner une dimension sociale et historique aux épidémies, outre la dimension biologique. L’humanité et le monde vivant dans son ensemble ont depuis longtemps été confrontés à ces phénomènes.

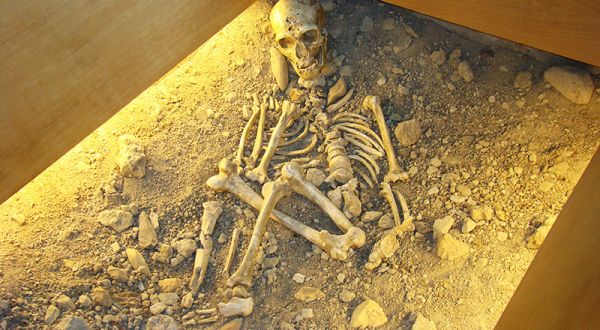

L’exposition, organisée de manière chronologique, reprend les grandes épidémies auxquelles l’être humain a dû être confronté, et cela dès le Néolithique. Dès l’entrée, les visiteurs peuvent visualiser des espèces animales domestiquées par l’Homme au fil du temps. La domestication ou l’exploration du monde, en découvrant de nouveaux territoires, sont des conditions qui favorisent l’apparition et le développement de nouvelles épidémies.

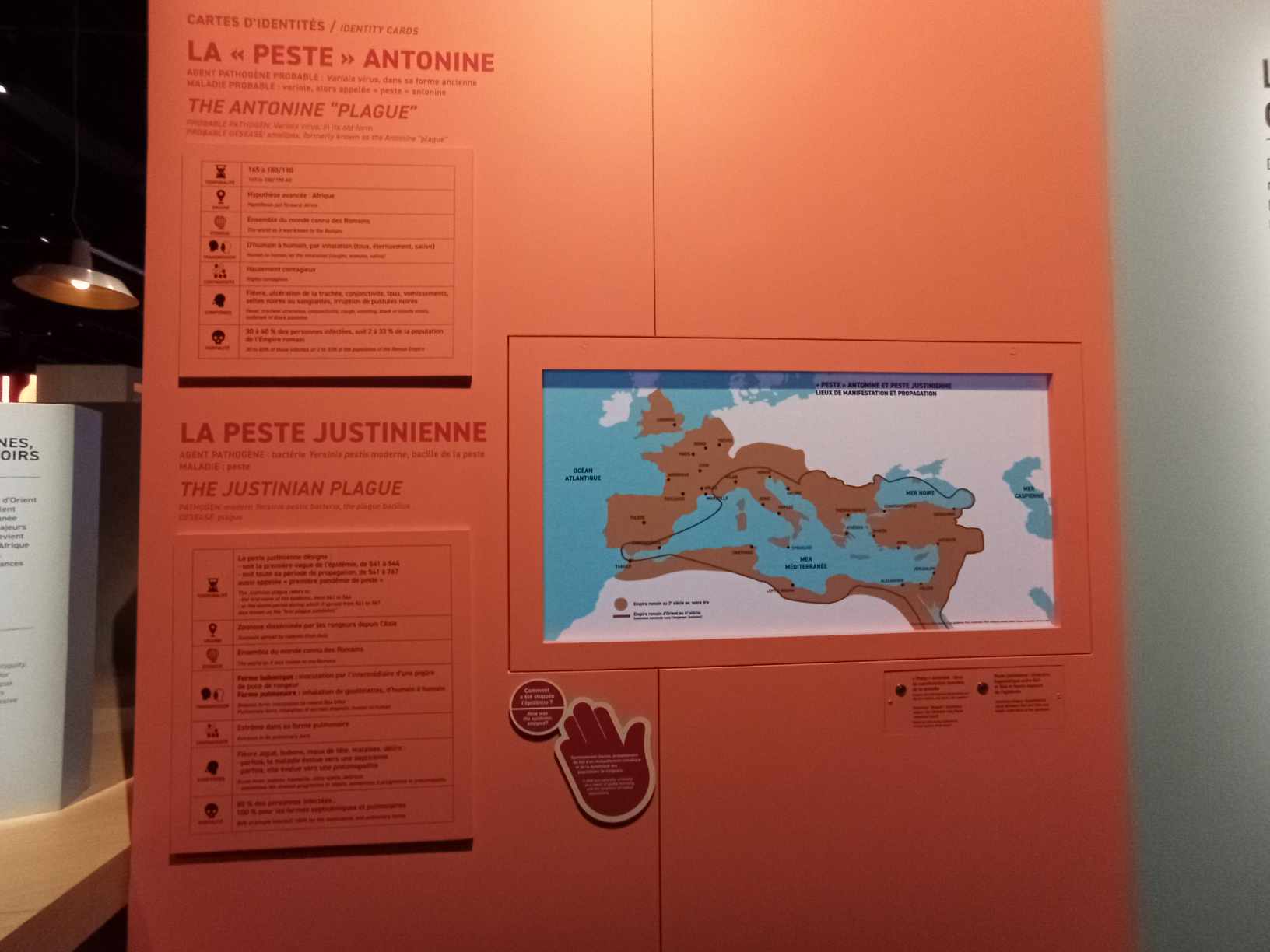

Espace “Le temps des grandes pestilences” © Gaëlle Magdelenne

Chaque société s’adapte et perçoit ces phénomènes naturels de manière différente. De l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne, diverses raisons religieuses comme scientifiques sont données pour expliquer les maladies. Des mesures pour limiter la propagation sont mises en place au fur et à mesure : mise en quarantaine des malades et éloignement des cadavres, tout cela encadré par les autorités.

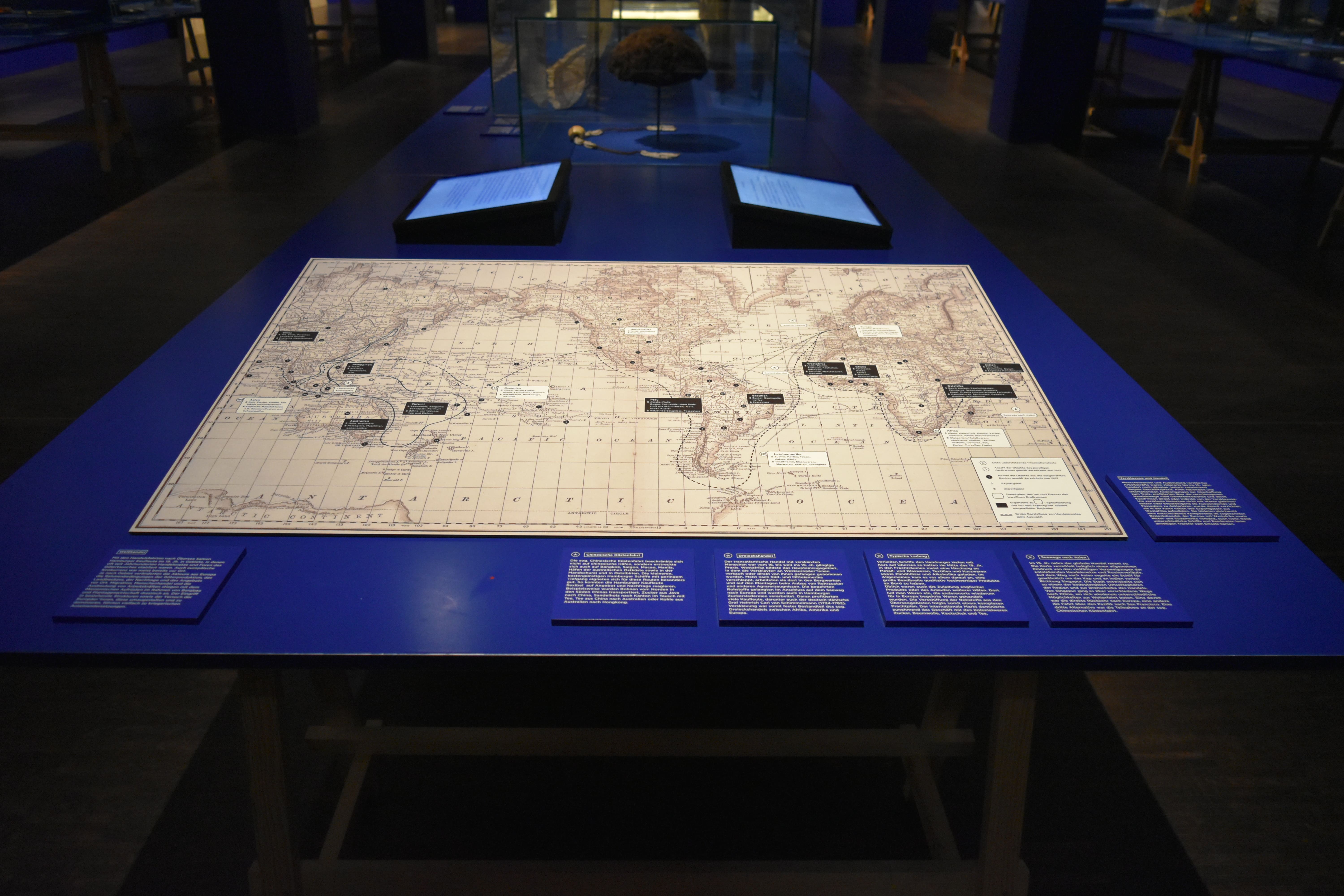

En plus des textes explicatifs, les visiteurs peuvent visualiser des œuvres d’art, des objets historiques, des reconstitutions mais également des vidéos et audios explicatifs pour mieux appréhender certains sujets. Chaque grande partie est représentée par une carte, reprenant les phases d'apparitions et d’expansion des épidémies ayant marqué l’humanité. Cet outil interactif montre la rapidité avec laquelle les épidémies se propagent.

Carte interactive © Gaëlle Magdelenne

Un laboratoire de connaissance

C’est à partir du XIX° siècle que les recherches scientifiques deviennent de plus en plus importantes. Le principe de “l’hygiénisme”, reposant sur une santé publique, devient central. Les outils scientifiques, devenant plus performants, permettent de rendre visible, ce monde jusque-là invisible. Grâce à cela, les solutions médicales pour soigner tout être vivant sont de plus en plus efficaces. Les animaux pouvant être des vecteurs de maladies, l’être humain doit donc prendre en compte la nature qui l’entoure pour essayer de comprendre les épidémies et ainsi les limiter.

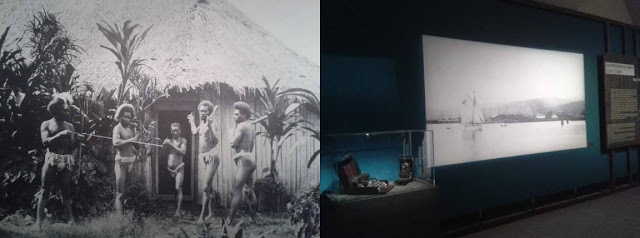

La fin de l’exposition confronte le public aux conséquences des actions humaines sur la nature par le biais de photographies. La perte de la biodiversité et l’intensification de l’élevage domestique entraînent une forte circulation des pathogènes entre espèces. Aujourd’hui, le but est d’analyser les pratiques reliant l’être humain et le monde vivant (santé animale et environnementale) pour mieux anticiper les futures épidémies.

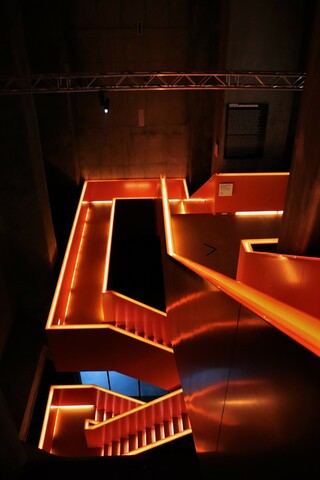

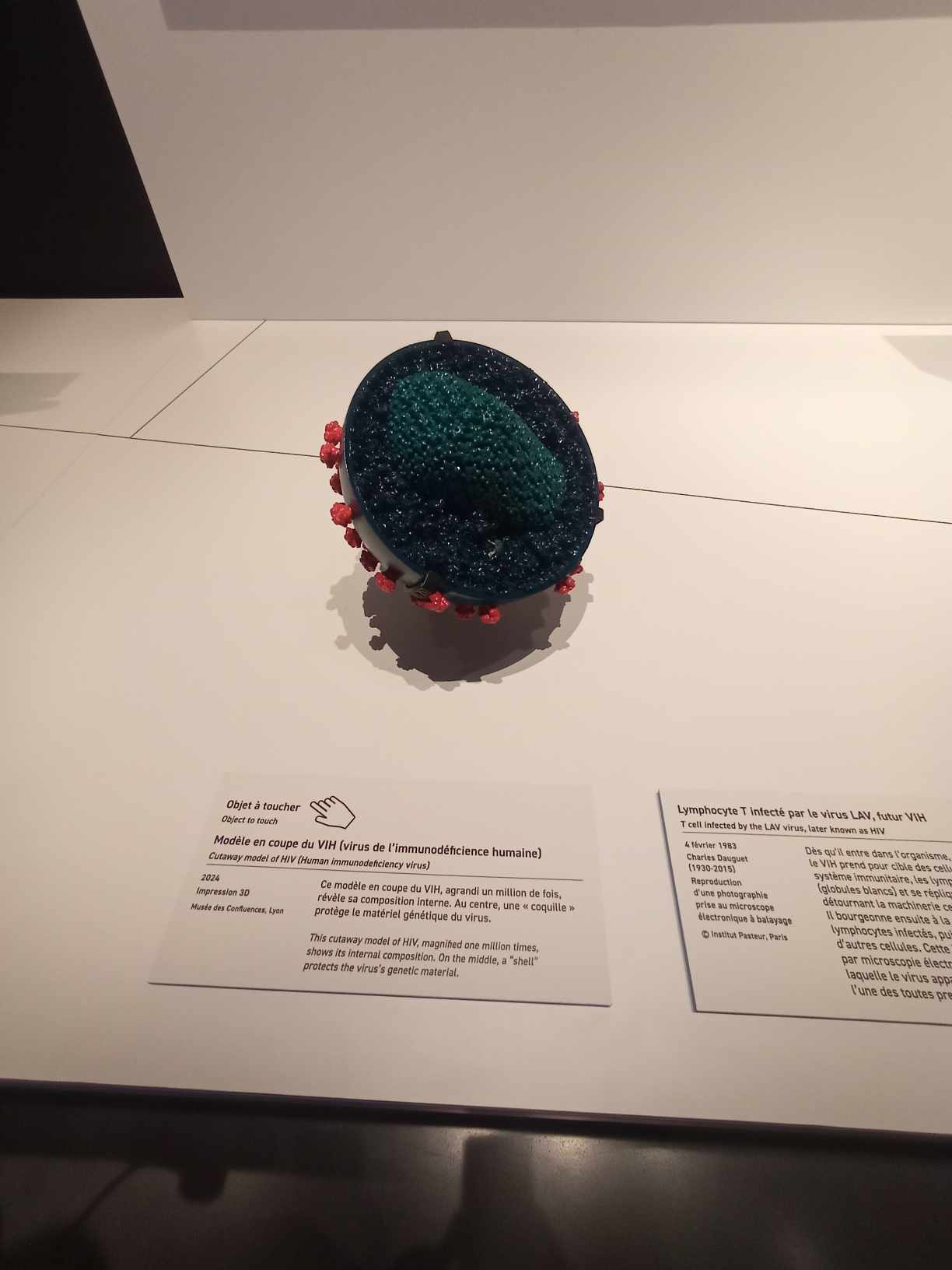

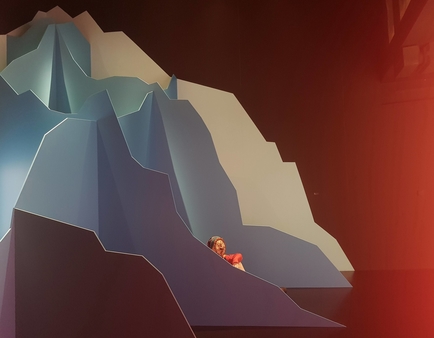

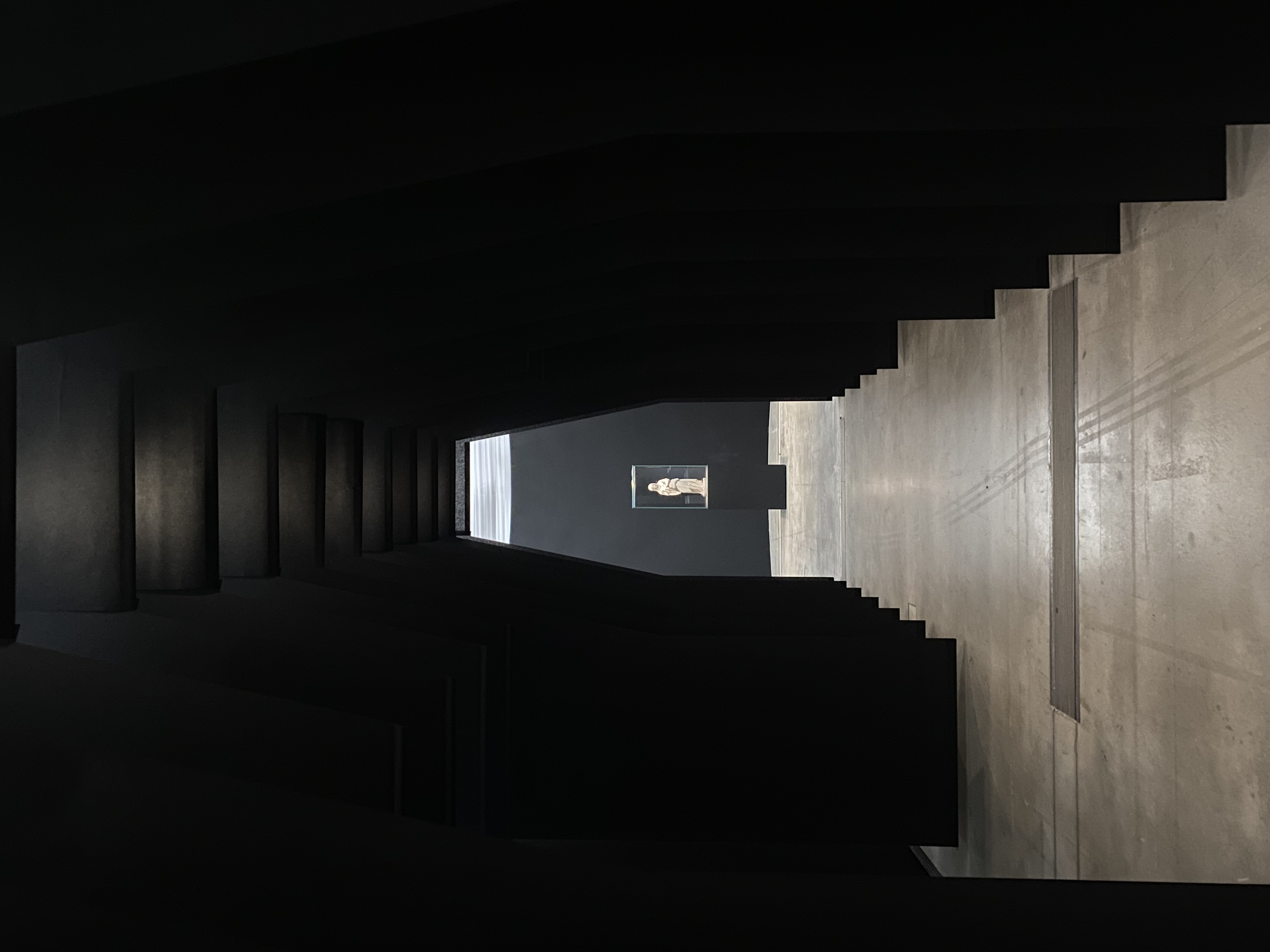

Le changement de mise en espace de l’exposition marque ce tournant. Passant d’une scénographie épurée rappelant le “tracé d’un simple chemin de terre au Néolithique” à une mise en scène de laboratoire (développé par le collectif Le Muséotrope), la scénographie permet au public de comprendre rapidement l’approche que l’être humain a face aux épidémies. Vidéos explicatives, objets mis en scène, manipulations des outils scientifiques comme des microscopes (1) pour visualiser des insectes ou des bactéries… Un modèle de virus (2), celui du VIH, peut même être manipulé.

Espace “Étudier, voir, cultiver les microbes”(1) et modèle de virus à manipuler (2) © Gaëlle Magdelenne

Dès l’entrée, l’aspect scientifique du sujet est omniprésent par la présence de béchers, de fioles ou de tubes à essai en début de chaque partie. Cela peut dénoter avec l’interprétation sociale et historique voulue pour cette exposition. Les dispositifs audiovisuels et la plupart des manipulations sont en fin de parcours.

En dépit de sa complexité, l’exposition nous concerne, rappelant que les épidémies n’ont pas disparu. L’être humain est confronté à de nouvelles réalités : la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, etc. Celles-ci doivent nous faire prendre conscience de l’équilibre précaire du monde vivant et de la nécessité de le maintenir.

Gaëlle Magdelenne

#MuséedesConfluences #epidemies #Covid-19

Pour en savoir plus :

- Site de l’exposition : https://www.museedesconfluences.fr/fr/expositions/expositions-temporaires/epidemies

« La Cité joyeuse » au Musée Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt, une invitation à penser la ville autrement.

Prises de vue de l’exposition Mécanique d’une ville, les faubourgs du Mans,© - Giulia Guarino

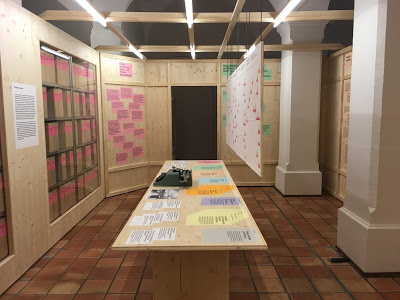

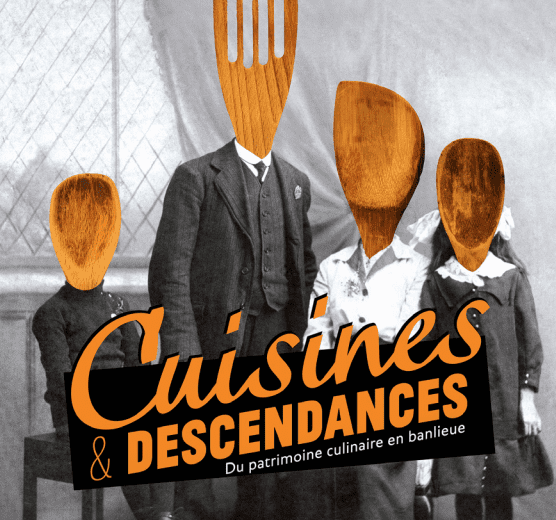

Cinq zones ludiques pour s’approprier la ville

Activable avec des groupes ou en autonomie, cette salle de médiation, ouverte sur les espaces verts du musée, rassemble un certain nombre d’initiatives en lien avec les différentes thématiques abordées dans l’exposition Mécanique d’une ville. Organisé sous forme de carrefour urbain rythmé par des panneaux de signalétique, l’espace est divisé en cinq activités, chacune avec des intentions et enjeux différents.

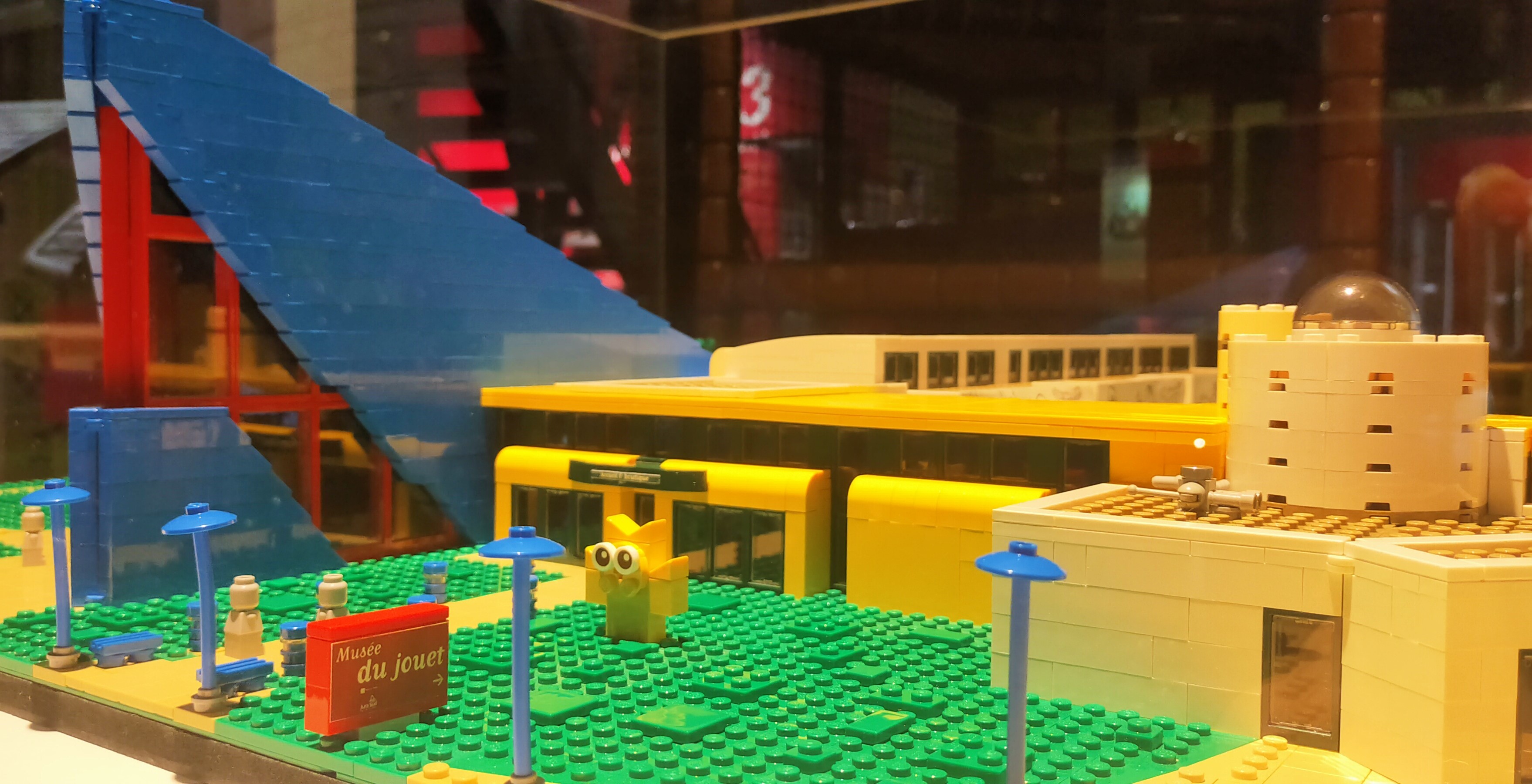

« Permis de construire »

Ce premier module invite le visiteur à créer sa propre ville par le biais d’une maquette réalisée en bois. Plusieurs modes de jeu sont présentés pour guider l’enfant ou l’adulte dans la réalisation de cette ville idéale : un mode qui permet de s’approprier librement les différentes pièces et deux modes « apprenti architecte et architecte confirmé » plus poussés dans la réflexion qui propose d’aménager les quatre quartiers de la ville selon certaines spécificités : créer une cité ouvrière, un quartier avec de grandes infrastructures, une zone résidentielle et un quartier idéal. Libre à nous d’investir l’espace à notre convenance en positionnant les maisons, écoles et usines sur un schéma urbain schématisé.

Cette activité de la Cité joyeuse, nom qui n’est pas sans rappeler l’utopisme de Le Corbusier, permet d’appréhender sous un œil nouveau l’histoire et l’évolution de grandes villes industrialisées. Tournée vers le futur, cette manipulation permet de poser un nouveau regard optimiste sur la ville de demain et ses défis.

« L’île aux jeux »

Cet îlot est un lieu propice à la lecture d’ouvrages (prêts de la médiathèque municipale), au coloriage et aux jeux de société. Un memory ainsi qu’un jeu de sept familles ont été produits en interne par les équipes. Dotés d’une iconographie précise, ces jeux mettent en lumière les bâtiments phares du patrimoine manceaux. Un travail intelligent et précis qui est un très bel hommage fait à la ville.

L’île aux jeux, jeu de memory et sept famille disposés sur une table adaptée et ergonomique © - Giulia Guarino

« Faces-habitats»

Trois façades typiques sont à recomposer grâce à un puzzle aimanté à une cimaise. Cette manipulation fait un joli clin d’œil à l’architecture mancelle, visible par tout un chacun quotidiennement mais ici sublimée. Ce jeu de puzzle peut également composer des façades hybrides en créant des architectures absurdes et imaginaires.

Trois puzzles aimantés sur une cimaise carrée © - Giulia Guarino

« L’échappée mancelle » - Cimaise d’expositions temporaires

Voir et apprécier la ville autrement, voici l’intention de ce dispositif. Une grande cimaise d’exposition blanche accueille, en roulement, des expositions temporaires de photographies ou de dessins de la ville du Mans aujourd’hui. Ce projet « Art dans la ville » s’inscrit dans une stratégie culturelle plus large nommée « Objectif le Mans » dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEAC) de la ville. Ces expositions sont réalisées en co-production avec des élèves de l’école primaire ou étudiants des Beaux-arts, inspirés par des déambulations urbaines encadrées. L’accrochage qui habille actuellement cette cimaise est une exposition de dessin. Vu du ciel regroupe près d’une cinquantaine de dessins réalisés par quatre classes de cycle 2.

Cimaise de l’exposition Vue du ciel avec un cartel groupé avec l’identité de chaque enfant © - Giulia Guarino

Elle sera remplacée le 15 avril, par une exposition photo réalisée cette fois-ci par des élèves de cycle 3. Ces actions constituent pour les écoles participantes un véritable cycle pédagogique transdisciplinaire de 12 h (visite de l’exposition au musée, initiation à des domaines professionnels en lien, visite des archives municipales, séance shooting). Encadrés par un photographe professionnel, les élèves se sont essayés à la prise de vue contemporaine de leurs quartiers. Pour thème : l’humain dans la ville. Une riche restitution est attendue. Une trentaine de photos au format paysage seront exposées en un nuage d’images. Un catalogue sera tiré en édition limitée pour que chaque participant emporte avec lui ce souvenir. Un grand vernissage est également prévu à chaque investissement artistique de cette section «Echappée Mancelle ».

Test d’accrochage avant le montage de l’exposition photo « L’humain dans la ville » © - Giulia Guarino

« Le boulevard des mots »

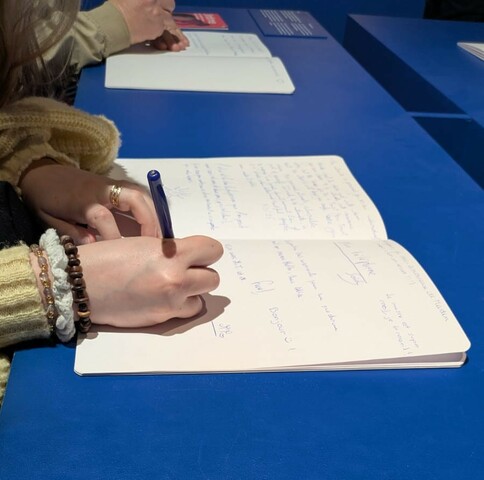

L’installation « Le boulevard des mots », vient clôturer cet espace médiation en proposant une nouvelle expérience du livre d’or. Un pupitre met à disposition du visiteur des cartes postales du Mans et un stylo. Après avoir écrit son mot, il peut le disposer, à l’aide d’une pince, sur un mur rythmé d’avis, d’histoires, de témoignages, de dessins. Appelé livre d’or urbain, ces frises de cartes créent un inspirant nuage de mots et d’anecdotes, mêlant les âges, les genres et les origines. Participatif et incarné, dans son fond et dans sa forme, c’est une réelle inspiration pour réinventer le traditionnel et poussiéreux livre d’or de musée.

Livre d’or urbain avec station de cartes postales mises à disposition © - Giulia Guarino

Un centre d’interprétation et de sensibilisation aux questions patrimoniales et d’urbanistiques

Ainsi, la Cité joyeuse catalyse un grand nombre de très bonnes initiatives culturelles. Sous forme d’un espace d’interprétation, c’est une véritable action culturelle citoyenne tournée vers la ville et ses habitants. Activé en groupes scolaires, ce lieu de médiation est une initiative pédagogique très bien pensée qui fait vivre de façon amusante les connaissances données en classe. Cela favorise la mise en lumière et l’appropriation du territoire par les élèves.

Ces dispositifs de médiations mettent en regard l’histoire du Mans, l’appréciation et la préservation de son patrimoine architectural, l’art, la sensibilité citoyenne et la notion de vivre ensemble. Le tout réalisé en interne par des équipes dynamiques, déterminées et consciencieuses d’offrir une expérience de visite incarnée et personnelle. Ces axes de médiations font germer une multitude de réflexions stimulantes. En conclusion, allez visiter les Musées du Mans, ça vaut le coup !

Giulia Guarino

Pour en savoir plus :

#actionculturelleetcitoyenne #MuséesduMans #Mécaniquesd’uneville

« Le vent se lève » : récit d’une déambulation écologique au MAC VAL

« Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » (Paul Valéry, Le Cimetière marin)

C’est dimanche, c’est le début des vacances : ni une, ni deux, je saute dans un train pour Paris pour me mettre à jour sur les expositions autour de l’écologie, à commencer par celle que présente le MAC VAL de mars 2020 à mars 2021. Cette expédition dominicale me réjouit d’avance : difficile de me combler davantage qu’en rassemblant les thèmes de la marche – voyage du quotidien – et de l’écologie dans une seule et même exposition.

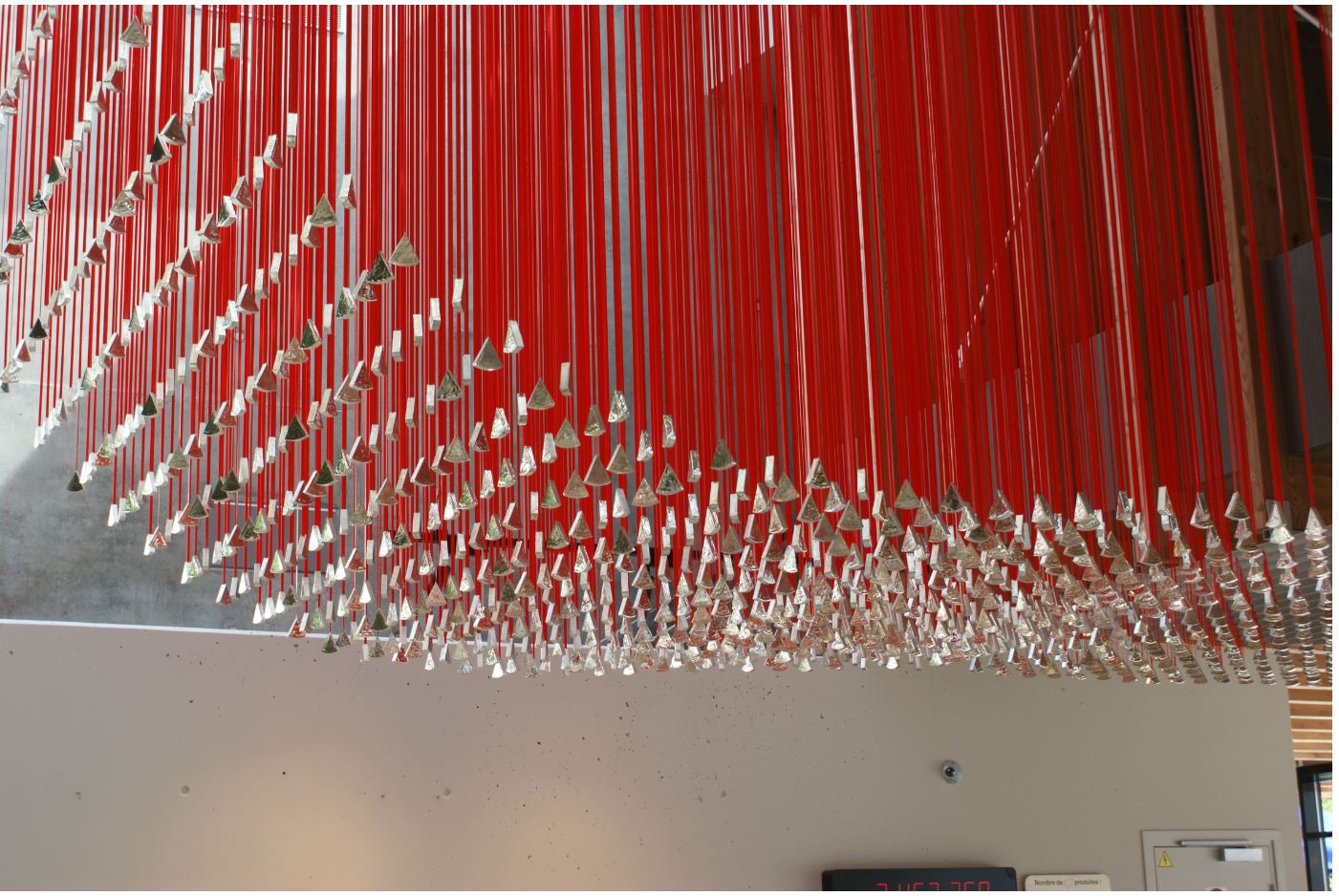

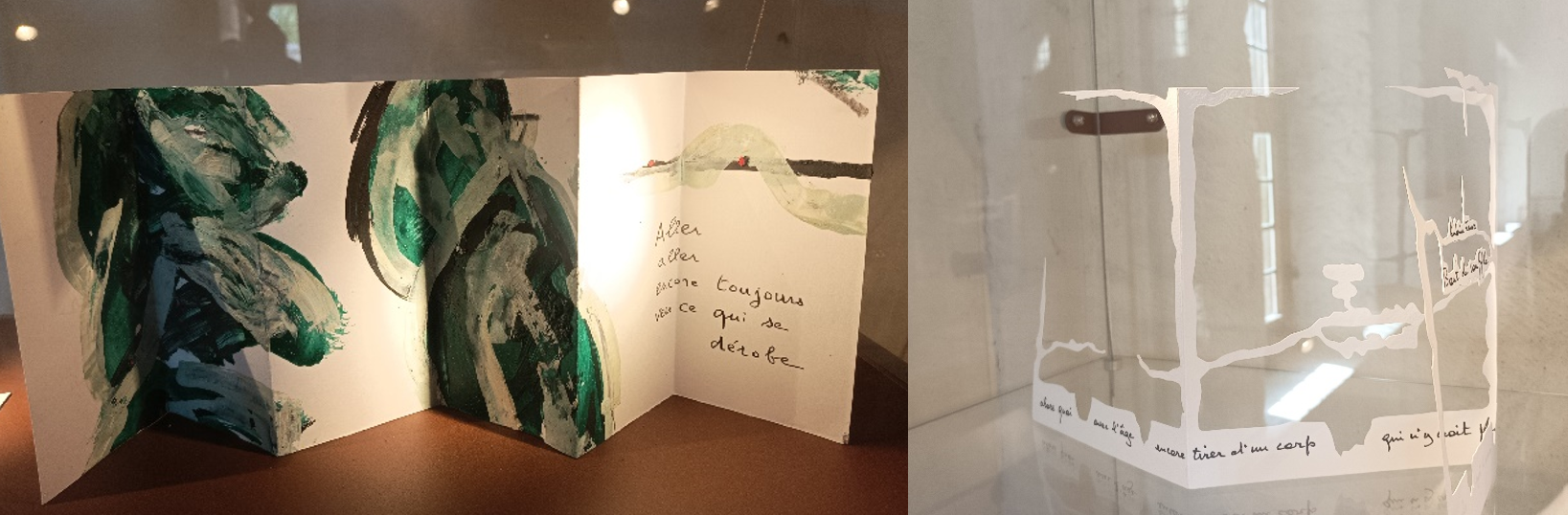

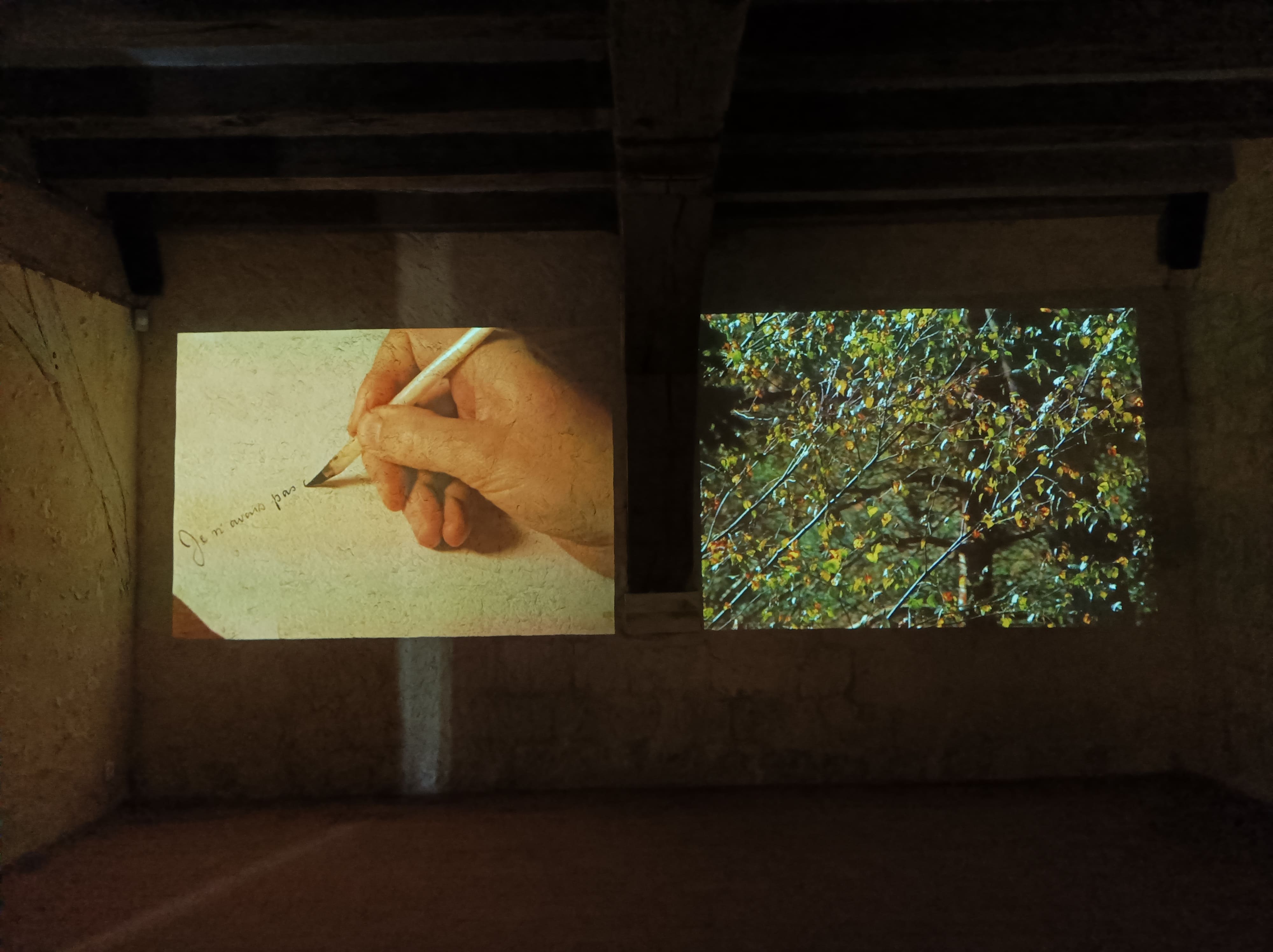

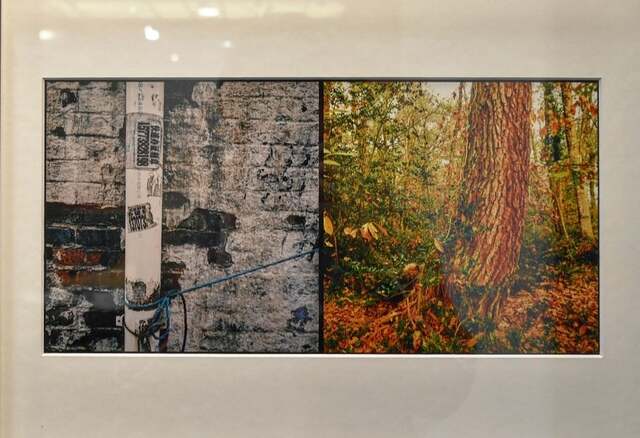

L’exposition « Le vent se lève », dont le titre évoque l’éveil d’une prise de conscience de la crise écologique que nous traversons, est le dixième accrochage des collections du MAC VAL. A l’occasion de son quinzième anniversaire, l’institution choisit de s’ancrer dans une réflexion sur les rapports ambivalents qu’entretient l’humain à la Terre, dans une époque où les conséquences de l’entrée dans l’Anthropocène (« ce moment inaugural de l’histoire de notre planète où les activités humaines ont acquis le pouvoir d’agir sur le cours géologique de nos milieux de vie », pour reprendre les mots de Paul Ardenne1) deviennent indéniables. L’institution reste donc, par ce parti-pris thématique fort, fidèle à sa ligne d’expositions antérieures (voir Vertiges au Mac Val, Sarah Hatziraptis), toujours « en prise avec le monde ». Quatre-vingts œuvres de cinquante-deux artistes sont présentées dans cet accrochage qui s’étendra jusqu’à la fin 2021, faisant preuve d’une « collection vivante » dont les pièces, en constant dialogue les unes avec les autres, abordent la question de l’écologie sous une multiplicité d’angles et de visions croisées propices au débat et à la réflexion.

Une traversée de l’art écologique

J’entre dans un premier espace ouvert et lumineux. Le parcours, semi-directif, invite à flâner librement au gré de ce qui accroche l’œil. L’exposition s’organise autour de la question de la marche, qui fait office de fil rouge tout au long de la visite. Cette thématique est parlante pour les visiteurs puisqu’elle est le premier moyen dont dispose l’humain pour arpenter le monde. Elle permet par là même de donner une unité aux thématiques abordées dans cette exposition très dense, dépeignant des rapports au monde allant de l’émerveillement à l’inquiétude face à la destruction imminente. Le parcours entraîne le visiteur-arpenteur dans une traversée thématique mais aussi chronologique, puisqu’il confronte le temps long géologique au temps presque instantané de la technologie : le spectateur est le témoin de l’accélération du temps qui caractérise l’époque actuelle.

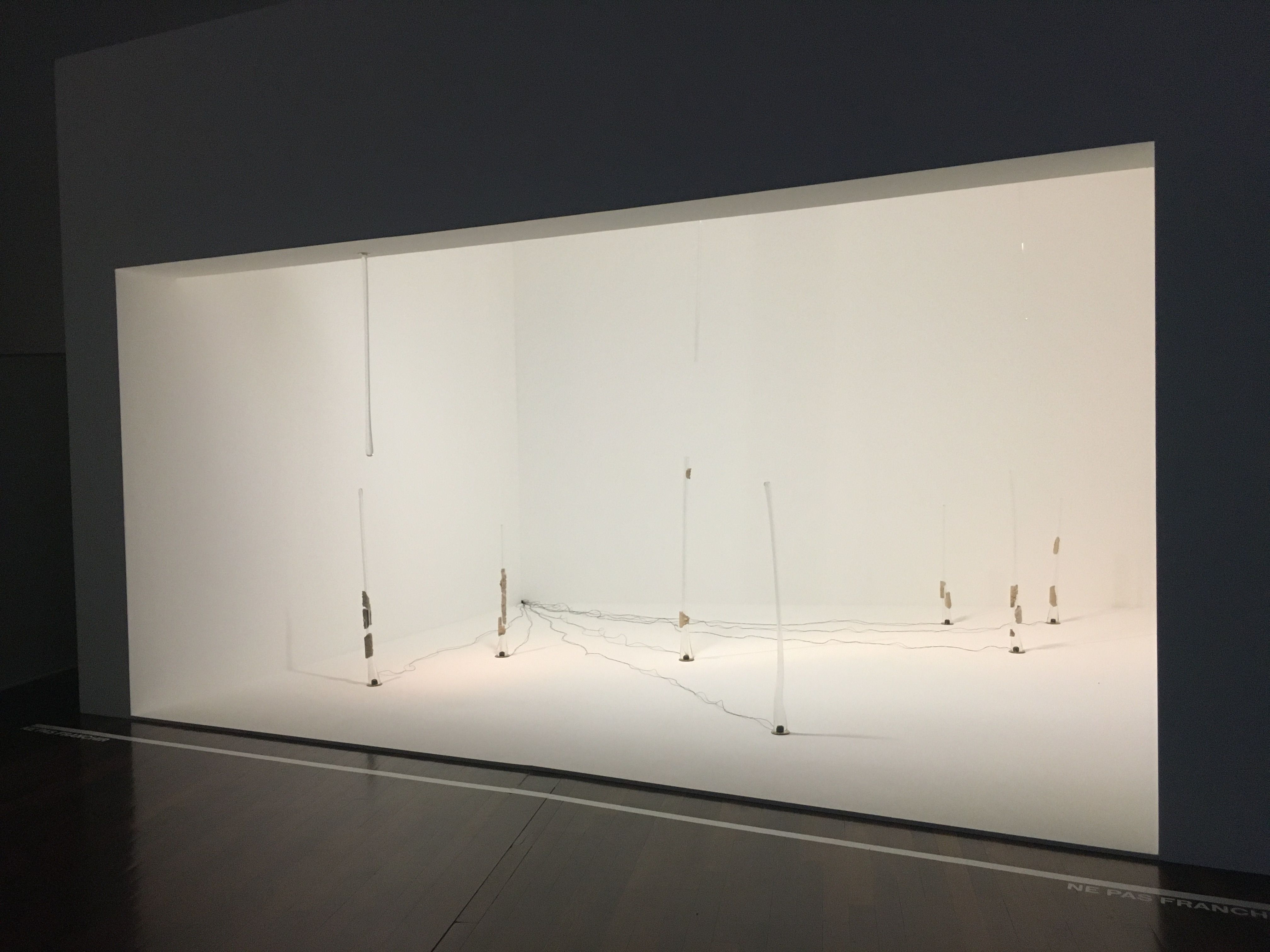

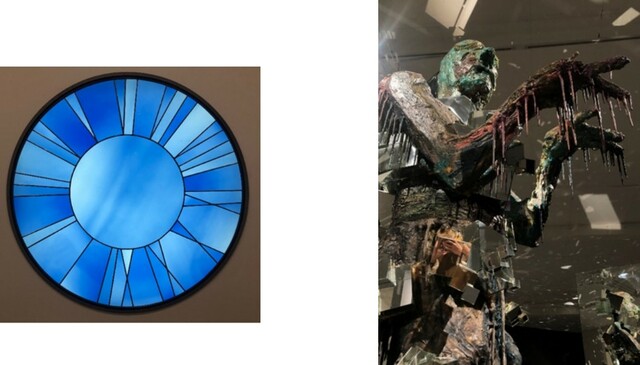

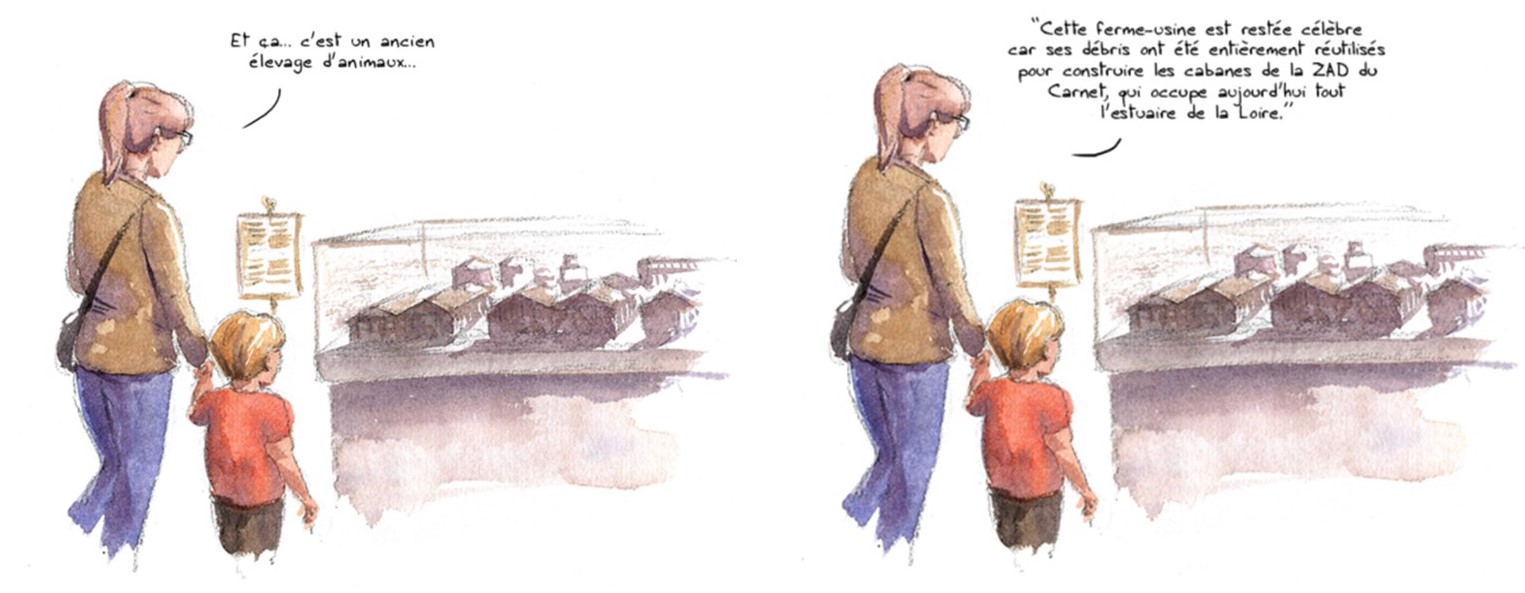

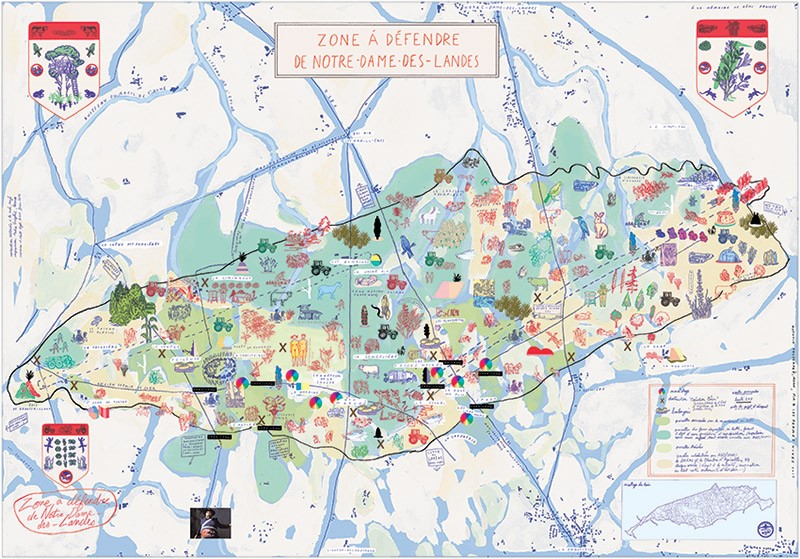

C’est par la géologie et l’archéologie que commence la visite, replaçant l’humain dans le contexte d’une temporalité géologique qui le dépasse et l’englobe. Les premières œuvres questionnent ainsi les traces qui subsistent, dans les couches successives du sol, du passé terrestre et des sociétés aujourd’hui disparues. Au centre du propos comme de la salle, se dresse la monumentale installation de Tatiana Trouvé, « Desire Lines » : la visite s’effectue en tournant autour de cette œuvre qui constitue le noyau de l’exposition. D’un côté de la salle est évoquée, non sans une certaine facétie, la quête perpétuelle du progrès, à travers des pièces s’intéressant aux inventions techniques de l’humanité. Sur le mur opposé, des démarches artistiques prônant le soin et la préservation d’une Terre qui constitue notre seul refuge répondent aux fictions apocalyptiques qui préfigurent les catastrophes auxquelles peut mener un progrès technologique sans limites. Au fond de la pièce, en dialogue avec le parc sur lequel ouvre la fenêtre, plusieurs œuvres questionnent et fusionnent les notions traditionnellement opposées de nature et de culture au sein de structures hybrides mêlant ressemblance formelle avec le végétal et techniques de création industrielles. Dans le même ordre d’idée, l’ensemble qui suit porte sur le paysage et son artificialité intrinsèque, en une gradation qui va de la représentation au remplacement pur et simple de la nature. En parallèle, d’autres relations possibles au monde sont explorées, du rituel à la constitution de nouvelles formes collectives de faire société dont la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, espace de lutte devenue laboratoire de nouvelles manières de vivre, est devenue le symbole. Un dernier espace est consacré à l’exploitation excessive des ressources naturelles, dont la monoculture de l’hévéa est un exemple, et aux conséquences de cette exploitation, rendues visibles par la disparition progressive d’oiseaux ou de certaines espèces végétales.

Après cette première salle aux murs blancs et lumineux, le spectateur pénètre dans une seconde salle obscure : ce fort contraste illustre l’entrée symbolique dans les profondeurs de la terre, cette zone étant dédiée aux imaginaires liés à la grotte. Spéléologue improvisé, le visiteur slalome alors entre des œuvres aux formes de stalactites, de squelettes énigmatiques et autres minéraux hybrides pour finalement remonter par une rampe en pente douce vers une autre salle entièrement dédiée à l’installation photographique et vidéo de Clément Cogitore, « Braguino ». Happé par cette œuvre immersive, le spectateur plonge dans l’univers à la fois sombre et onirique d’une communauté ayant choisi de s’installer loin des villes, au cœur de la forêt sibérienne, pour y vivre de manière autosuffisante en lien direct avec la nature.

La dernière salle de l’exposition revisite les topoï du romantisme que sont l’océan et la montagne : l’exposition s’achève ainsi sur l’installation « SWING » de Morgane Tschiember, dont la structure architecturale évoque sobrement la carcasse échouée d’une énorme baleine. La monumentalité de cette œuvre rappelle celle de l’installation de Tatiana Trouvé, que l’on aperçoit une dernière fois depuis la mezzanine avant de redescendre dans le hall, comme pour clore la visite par là où elle a commencé.

Rassembler dans une même exposition une telle diversité de thématiques, toutes constitutives du vaste champ de l’écologie, est ambitieux. Ce parti-pris semble néanmoins fructueux grâce à la fluidité de visite permise par l’ouverture des espaces et les choix scénographiques. Si aucun texte de salle n’est mis à disposition pour orienter le visiteur, les rassemblements thématiques autour desquels s’organise l’exposition sont clairs et propices aux échos entre les œuvres. Quelques recoins spécifiques sont ménagés pour matérialiser des unités thématiques, ou pour les œuvres vidéo nécessitant une plus faible luminosité, créant ainsi des ruptures de rythme dans la vaste salle. Le visiteur, novice ou chevronné quant à la question écologique, est libre de revenir sur ses pas pour confronter les points de vue et nourrir sa réflexion.

Lignes de désir : s’approprier le monde par la marche

Le choix de construire le propos en partant de la pratique de la marche comme manière de s’inscrire dans le monde et de revendiquer sa protection, plutôt que de commencer une nouvelle fois par le constat alarmant d’une destruction déjà en cours, permet de décaler le regard et d’approcher le sujet de l’écologie autrement que par un catastrophisme décourageant. Don de l’artiste au musée, les bobines monumentales et multicolores de l’installation « Desire Lines » de Tatiana Trouvé se dressent ainsi au centre de la première salle, attirant les regards où que l’on se trouve dans l’espace. Le titre, non dénué de poésie, fait allusion au terme utilisé par les urbanistes pour désigner les cheminements officieux et intuitifs empruntés par les piétons pour couper au plus court, plutôt que les itinéraires officiels prévus à cet usage. En effet, chacun des fils enroulés sur les deux-cent-douze bobines matérialise un itinéraire de promenade – un chemin de désir – traversant Central Parc, tout en évoquant plus métaphoriquement les grandes marches de l’humanité : l’installation prend ainsi la forme d’un vaste répertoire poétique.

Au-delà de sa monumentalité, l’œuvre invite le regardeur à s’approcher et à prêter attention aux détails, à devenir lui-même arpenteur et à se perdre entre les bobines pour se mettre à l’écoute des parcours dont l’œuvre porte l’histoire. Un peu au hasard, je me suis retrouvée nez à nez avec des bobines portant le nom de marches politiques, telles que la Salt March menée par Gandhi en 1930, mais aussi de dérives littéraires (celle de Borges et ses Senderos que se bifurcan) ou encore artistiques (comme celle de Francis Alÿs, artiste-arpenteur par excellence). L’œuvre Walks and all walks, qui adopte la forme d’une cartographie brodée, accompagne et complète l’installation en mettant en espace tous ces itinéraires sur un seul et même plan, à la manière d’une carte légendée. Cette invitation à la déambulation, à la création de sa propre ligne de désir par chaque visiteur, s’élargit à toute l’exposition : il en va de la relation au monde comme de l’expérience de visite, les deux s’appréhendent de manière sensible, par la marche et l’évolution du corps dans l’espace.

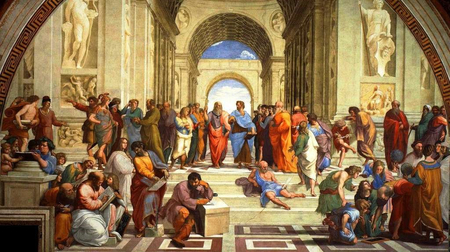

« La mémoire du sous-sol »

La question de la terre conçue dans sa matérialité et de la mémoire dont elle est porteuse traverse également l’exposition. Les toutes premières œuvres qui accueillent le spectateur s’intéressent ainsi à l’archéologie et à la géologie, plongeant le visiteur dans « la mémoire du sous-sol » évoquée par l’artiste Pierre Mayaux. Cette entrée en matière appelle à l’humilité : la finitude du temps humain et de ses grandes civilisations face au temps long des ères géologiques est rappelée par l’installation et la vidéo d’Ali Cherri, « Petrified / Fragments I », présentant sur une table lumineuse des fragments d’objets archéologiques provenant d’époques et de cultures différentes, mais ici assemblées pêle-mêle, décontextualisés comme pour montrer que du point de vue de la Terre, l’homme n’est que de passage et que déjà l’histoire des sociétés humaines se fond en un tout indistinct. Un crâne humain siège à l’avant du plateau, tout près du regardeur, comme pour le prendre à partie dans cette méditation aux airs de memento mori civilisationnel. L’installation « Time Capsules » de Khalil Joreige et Joana Hadjithomas, constituée de cinq carottages réalisés à Athènes, Beyrouth et Paris, va également dans ce sens. Exposés à la verticale, ces échantillons minéraux révèlent aux yeux du visiteur la succession des couches qui constituent le sol, habituellement invisible au regard : aux matières anthropiques de la surface succèdent les matériaux géologiques, mêlant notre histoire à celle de la terre. Un dessin archéologique légendé intitulé « Zig Zag Over Time » raconte, en une lecture plus poétique que scientifique du sol, un récit possible des catastrophes et régénérations dont peuvent témoigner ces prélèvements.

Vue de gauche : Ali Cherri, « Petrified / Fragments I ». Vue de droite : « Time Capsules », Khalil Joreige et Joana Hadjithomas. © Marion Roy

Cette thématique ressurgit plus loin, dans la seconde salle de l’exposition où l’expérience de visite prend des allures d’expédition spéléologique. L’installation « Acouskarstic » de Charlotte Charbonnel, reconstitution subjective d’une grotte, met l’accent sur les qualités plastiques et sonores de ce milieu souterrain. Happé par la lumière blanche contrastant avec la pénombre ambiante, par les reflets changeants des stalactites et stalagmites de verre sur lesquels s’accrochent des concrétions minérales aux formes irrégulières, et surtout par la douce ambiance sonore créée par le bruit irrégulier des gouttes d’eau tombant dans les profondeurs de la terre, le visiteur se sent vibrer à l’unisson de la respiration de la terre. En face, c’est une vision plus inquiétante du sous-sol que donne la vidéo « Si les heures m’étaient comptées » d’Angelika Markul : les images d’archive en noir et blanc retracent une expédition scientifique au cœur d’une mine mexicaine envahie par de gigantesques cristaux de sélénite. Ce milieu à la beauté fantastique, mais mortel pour l’homme, a été généré par la surexploitation du site : la vidéo, entre science-fiction et réalité, porte un regard singulier sur l’évolution naturelle des sites abîmés par l’exploitation humaine.

Vue de gauche : Vue de la deuxième salle de l’exposition, avec la vidéo « Si les heures m’étaient comptées » d’Angelika Markul sur la gauche. Vue de droite : « Acouskarstic », Charlotte Charbonnel. © Marion Roy

Questionner l’opposition nature/culture

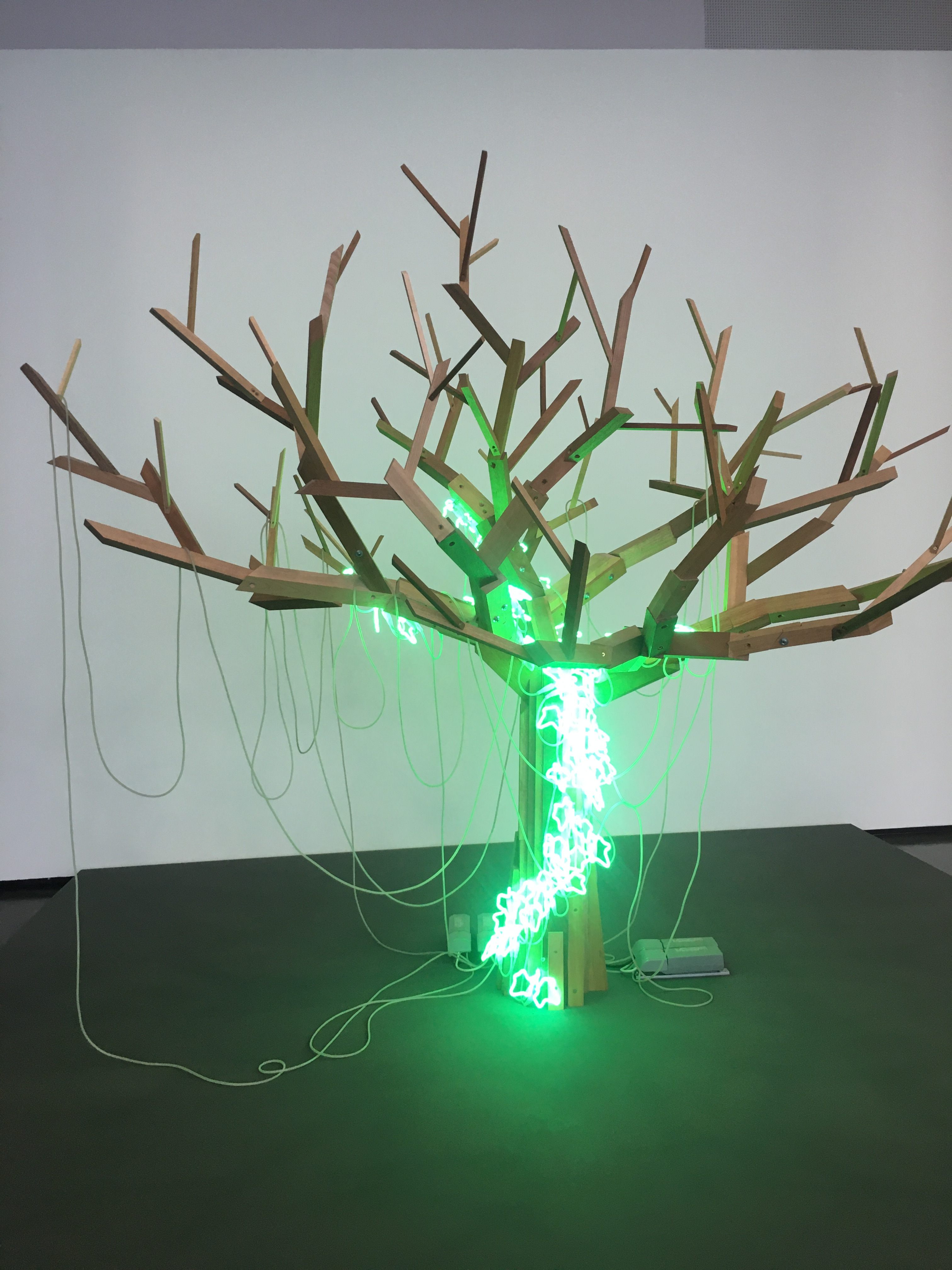

L’exposition s’emploie, tout au long du parcours, à questionner la pertinence de la traditionnelle opposition entre nature et culture. Dès l’entrée dans le hall, le visiteur est accueilli par l’arbre artificiel de Pierre Malphettes, son lierre en néons verts et ses câbles électriques en guise de racines, comme si un fragment du parc du musée s’était réfugié à l’intérieur du bâtiment, témoin de la porosité entre les catégories établies par la pensée occidentale.

Au fond de la salle, plusieurs sculptures d’éléments végétaux, présentées sur un socle, incarnent cette hybridité par le contraste entre leur forme végétale et leurs matériaux constitutifs. Les tiges et les feuilles en Tergal de « Retour Sauvage », la sculpture-plante de Laurent Pernot, sont ainsi recouvertes de la cendre produite par la combustion d’ouvrages choisis parmi la bibliothèque de l’artiste. Ce retour du livre à son origine végétale témoigne de la destruction des ressources naturelles des forêts, mais aussi de la destruction de la culture liée à la diffusion des livres. En reproduisant artificiellement le cycle de décomposition/régénération de la matière organique, l’artiste court-circuite le processus naturel sur lequel se base l’existence même du végétal. Les feuilles figées de la plante synthétique sont incapables de tomber pour se transformer en humus, ce sont donc les feuilles calcinées des livres qui se décomposent à leur place : l’œuvre, à la portée symbolique forte, devient le point de rencontre où s’interpénètrent nature et culture. Le placement de ces répliques de fragments végétaux près de la fenêtre ouvrant directement sur le jardin ne doit rien au hasard : ce parti-pris scénographique établit une communication visuelle fertile entre intérieur et extérieur, entre simili-végétal et élément végétal véritable, alimentant le propos des œuvres sur la fluidité et l’interpénétration qui peuvent exister entre le naturel et le culturel.

Vue de gauche : Pierre Malphettes, « L’Arbre et le lierre ». Vue de droite : Vue de l’exposition, avec la sculpture « Retour sauvage » de Laurent Pernot. © Marion Roy

C’est justement par le jardin que s’achève la visite. Plus exactement, elle s’y prolonge, puisque le jardin, ponctué de sculptures, fonctionne comme une extension de la salle d’exposition. Avant de partir, je passe par la petite hutte en brique rouge (« PANORAMA. Bell Pavilion ») qui accueille la vidéo « Animitas » de Christian Boltanski. Des clochettes japonaises en plein désert d’Atacama évoquent les âmes des personnes disparues ; leurs tintements dans l’immensité du désert appellent aussi les humains à l’humilité et au respect des écosystèmes dont dépend leur survie. Le visiteur est englobé par cette installation immersive : l’œuvre matérialise ainsi l’appartenance de l’humain à un monde auquel il participe mais qu’il ne saurait dominer, contrairement à ce qu’il aime à croire.

(voir Œuvre vidéo ou vidéo d'une œuvre ?, Sophie Delmas)

Marion Roy

#artcontemporain

#écologie

#MACVAL

Pour découvrir l’exposition (visible du 17 juin 2020 au 17 mars 2021) et les ressources mises à disposition par le MAC VAL : http://www.macval.fr/Le-vent-se-leve

1 Paul Ardenne, Un art écologique, p.12

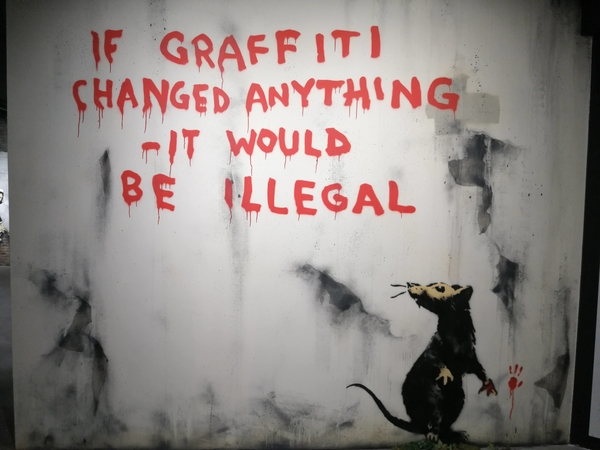

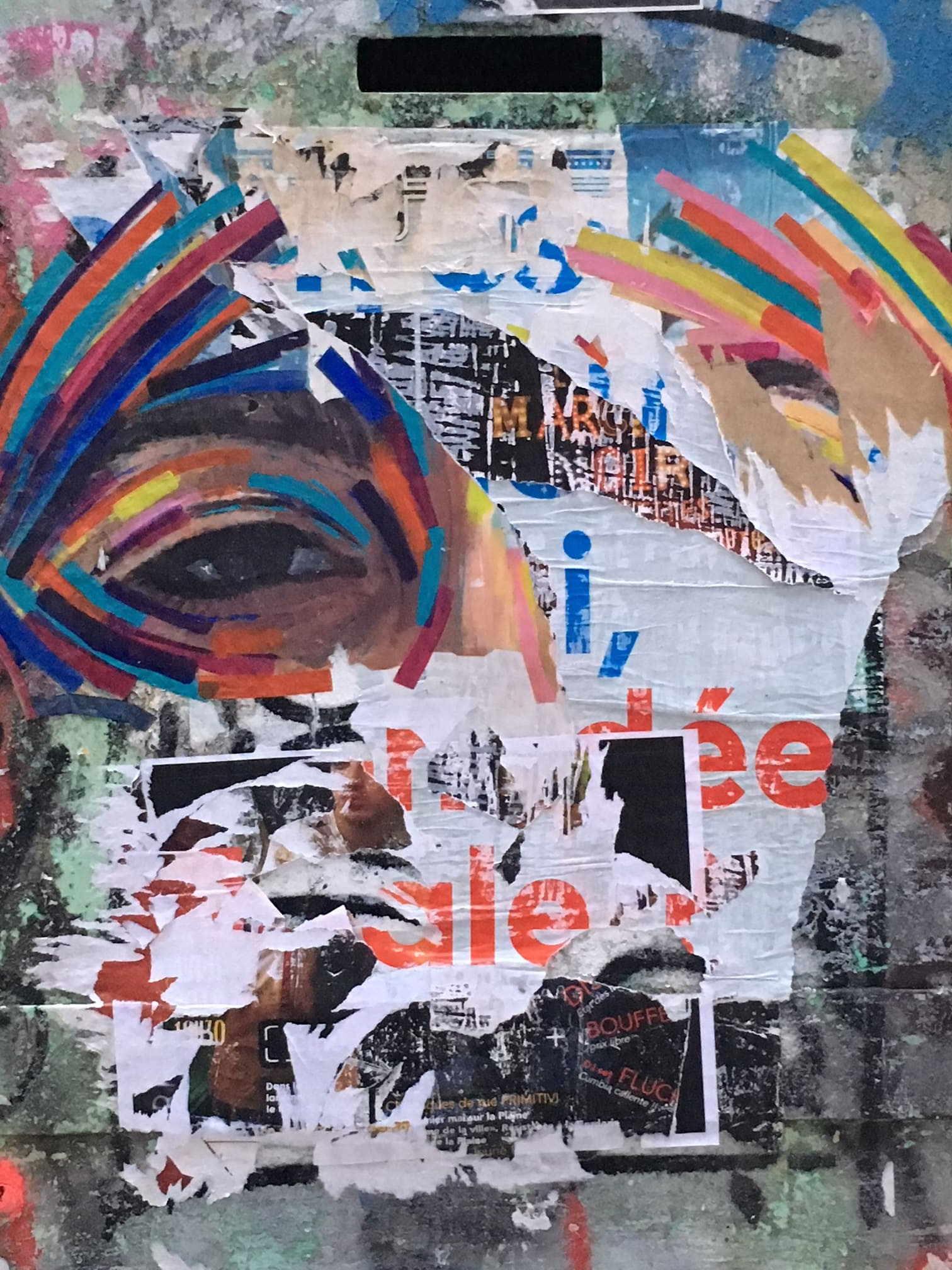

« The World of Banksy » : une commercialisation du street art

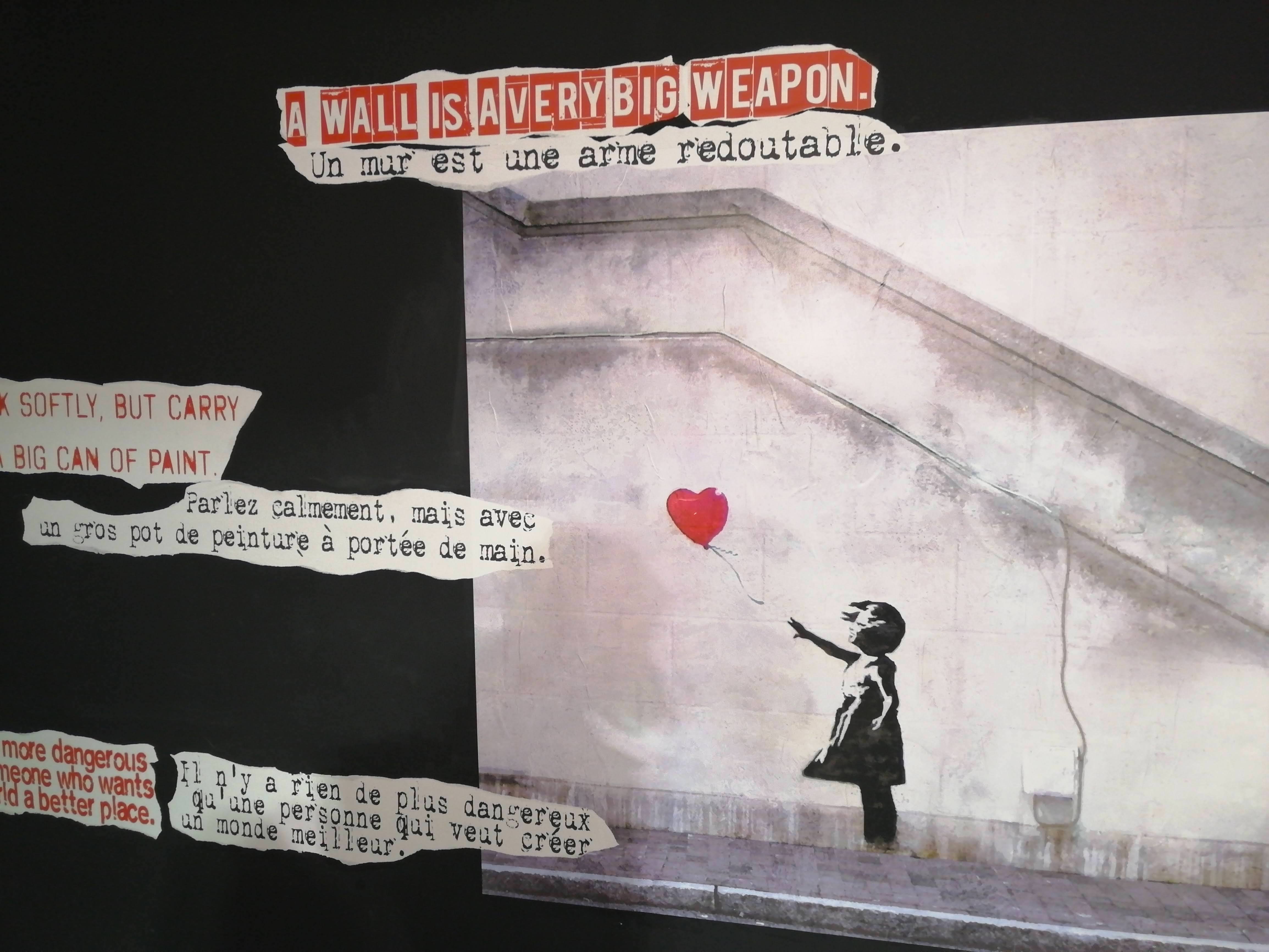

Girl with Balloon, œuvre renommée de Banksy © Nelly J.

Peut-on réaliser une exposition sur un artiste sans son accord ? C’est ce que propose « The World of Banksy », une rétrospective visible du 13 juin 2019 au 31 décembre 2020 à l’Espace Lafayette-Drouot à Paris. Développée sur un espace de 1 200m2, la manifestation présente des reproductions d’œuvres de Banksy par un collectif de street artistes souhaitant rester anonyme, ainsi que des lithographies originales issues de collections privées. Elle n’est pas à l’initiative de l’artiste et ne s’en cache pas. Un comble pour un artiste qui rejette la commercialisation de ses œuvres par le marché de l’art, dont il dénonce les excès. En effet, Banksy a choisi de n’être représenté par aucune galerie. Il gère lui-même le business de ses pochoirs, livres et films, et produit ses œuvres dans la rue afin de les rendre accessibles à tous.

Un artiste victime de son succès

Banksy, un street artiste renommé mondialement dont l’identité est entourée d’un véritable mystère. La légende raconte qu’il serait d’origine britannique, né à Bristol. Il aurait fait ses premiers pas dans le street art pendant les années 1990 en Angleterre. En utilisant la technique du pochoir, il caricature la société de consommation, le système capitaliste, la politique, l’armée, critique les injustices et s’engage également dans des causes humanitaires. Il est aujourd’hui le street artiste anonyme le plus médiatisé.

Le Royaume-Uni compte environ 80% des collections de l’artiste. On retrouve également sa trace dans les rues des villes américaines dès les années 2 000. En France, il est connu depuis 2015 pour avoir réalisé des pochoirs dans des quartiers parisiens. En hommage aux victimes de l’attentat de 2015, il réalise Bataclan en 2018. Comme d’autres œuvres, elle est dérobée en 2019. Retrouvée en Italie, elle a été officiellement rendue à la France le 14 juillet 2020.

Bataclan, un hommage aux victime de l’attentat de 2015, 2018

© Nelly J.

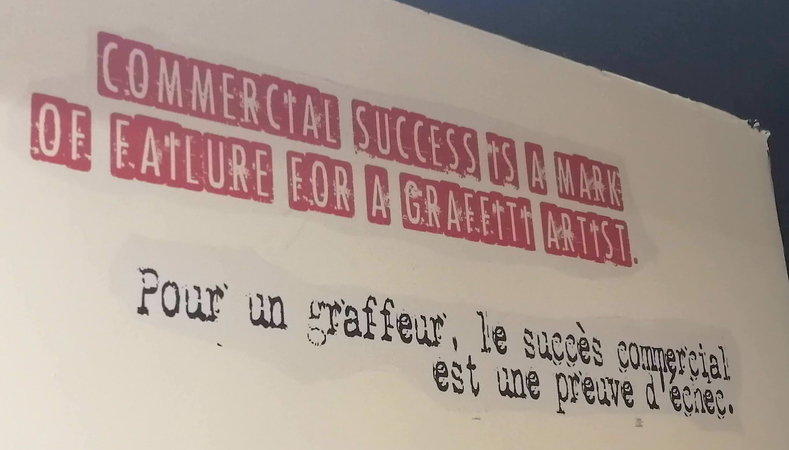

Banksy est contre les mécanismes du commerce de l’art. Paradoxalement, ses œuvres sont cotées à plusieurs millions d’euros sur le marché. En 2018, l’un de ses pochoirs sur toile encadré, Girl with Balloon, est adjugé vendu pour 1,2 millions d’euros. Toutefois, au moment où le commissaire des enchères valide la vente, l’œuvre s’autodétruit devant les yeux ébahis du public. Cet acte fort de Banksy marque son engagement contre la marchandisation de ses œuvres.

Une idéologie de Banksy

© Nelly J.

Pourtant, les villes du monde entier continuent à proposer des expositions sans son consentement ni sa participation. Banksy dénonce ainsi sur son site web les expositions au Portugal, Pays-Bas, Canada, Amérique, Arabie Saoudite, Russie, Hongrie, Roumanie, Turquie, Espagne, Italie, Allemagne, Grèce, Israël, Belgique, Suède, et en France dont celle de Paris. Au nombre de vingt-sept, elles sont affichées avec leurs prix d’entrée respectifs sous le mot « FAKE ». « Les membres du public doivent savoir qu’il y a eu une récente vague d’expositions sur Banksy mais qu’aucune n’est consentie. Elles ont été organisées sans connaissance ou implication de l’artiste. Veuillez les traiter en conséquence. », précise-t-il également sur sa page internet. La prolifération de ces expositions à but commercial peut-elle être apparentée à du vol ?

Une exposition faussement « immersive »

Malgré mes réticences envers ce commerce non éthique visant principalement à enrichir les galeries d’art, je suis allée visiter l’exposition « The World of Banksy », curieuse de la promesse d’une « expérience immersive ».

Le public est au rendez-vous. J’entre dans l’exposition par un couloir en suivant les traces de pattes de rats sur le sol, elles indiquent les sens de circulation. Banksy aime particulièrement représenter les rats dans ses œuvres. Des phrases originales de l’artiste sont apposées avec leur traduction sur les murs afin de plonger le visiteur dans son univers. « Si vous êtes sale, insignifiant et mal aimé, les rats seront votre seul modèle de référence. », peut-on ainsi lire à l’entrée de l’événement.

La visite continue par une descente au sous-sol. La scénographie met en scène des espaces citadins bétonnés. La muséographie propose des lithographies et reproductions d’œuvres grandeur nature réalisées en Amérique avec une statue de la liberté masquée. Une mise en scène qui semble rappeler les dernières actions de Banksy dans le métro londonien avec ses rats masqués ainsi que l’œuvre Cinquante ans depuis le soulèvement de 1968 à Paris exposée en face, mais sans aucun autre lien apparent puisque l’artiste n’a jamais réalisé de statue de la liberté masquée.

Cinquante ans depuis le soulèvement de 1968 à Paris, un pochoir réalisé à côté du Centre Pompidou en 2018, volé en septembre 2019.

© Nelly J.

Dans la même salle se trouvent également des pochoirs exécutés en France avec une boîte aux lettres et un poteau parisien pour marquer la distinction. Les bouches d’égouts dessinées sur le sol font également la différence entre la partie française et américaine, mais celle-ci est mince et donne l’impression de franchir l’Océan Atlantique en quelques pas. Néanmoins, je ressens plutôt un côté « galerie d’art » avec des œuvres n’utilisant que les espaces muraux de la pièce et de grands espaces pour circuler. Je ne plonge pas dans celui de la rue que la scénographie prétend donner, et qui serait à mon sens plus étriqué avec de nombreux autres accessoires. Les sols et murs trop propres ne symbolisent pas ceux du quotidien citadin. Aussi, il faut savoir que Banksy travaille sur du mobilier. Cinquante ans depuis le soulèvement de 1968 à Paris a été graffé sur un panneau autoportant. Pourquoi est-il sur un mur ? Des installations au milieu de la pièce auraient permis de mieux rendre compte de la complexité des rues citadines et de donner plus de visibilité au séquençage des espaces. De plus, les œuvres possèdent des cartels, placardés comme dans un musée Beaux-Arts, qui ne permettent pas de s’immerger dans le street art de Banksy.

Un espace franco-américain de l’exposition, « The World of Banksy »

© Nelly J.

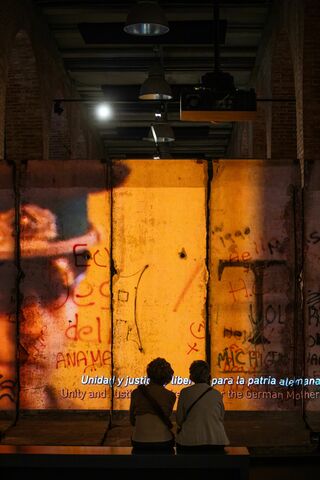

La scénographie change ensuite pour nous transporter en Israël près du mur de Bethléem dans un paysage extérieur de guerre et de destruction. Cet espace est mieux réussi en raison de sa disposition qui permet d’être au cœur des réalisations, renforcé par la présence de sable et de débris. Néanmoins, les œuvres reproduites côte à côte ne font plus sens. Dans ce fourre-tout, seules les plus grandes attirent réellement le regard du visiteur. Pour donner une impression plus réelle, peut-être aurait-il fallu reproduire des photographies des constructions bétonnées afin de trancher avec le dessin des pochoirs ?

Reconstitution du mur de Bethléem qui sépare l’Israël et la Palestine, 2005

© Nelly J.

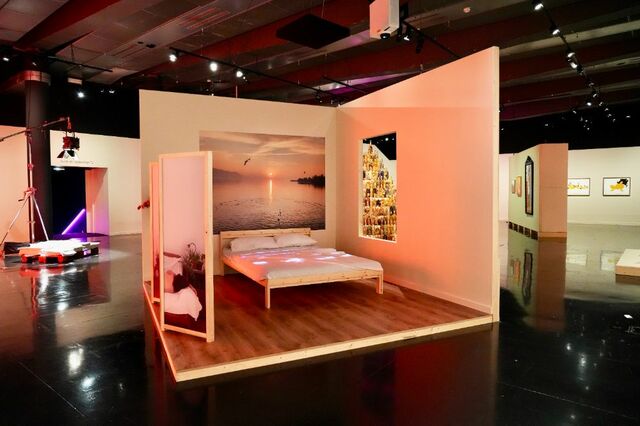

J’entre ensuite dans la reconstitution de la chambre du Walled off Hotel. Ce bâtiment entièrement aménagé par Banksy à quelques mètres du mur de Bethléem est une installation politique. Il ouvre officiellement ses portes au public en 2017. La reconstitution est à mon sens l’immersion la plus réussie de l’exposition. En effet, la charge modérée de contenus muséographiques s’accorde parfaitement avec le mobilier disposé, et le souci du détail ancre le visiteur dans l’espace. En outre, certains cartels sont plus discrètement installés sur des meubles.

Reconstitution d’une chambre du Walled off Hotel de Banksy,

Bataille de polochon entre un Israélien et un Palestinien, 2005

© Nelly J.

Le parcours de visite remonte ensuite à l’étage afin de découvrir les œuvres de Banksy en Angleterre, particulièrement à Londres. Une petite cabine téléphonique rouge symbolise les rues londoniennes avec des œuvres phares comme Kissing Cooper ou Pissing Gard. Toutefois, si j’admire les œuvres originales de Banksy dans le couloir adjacent, je suis encore une fois perturbée par la mise en scène plus proche d’une galerie d’art que de l’esprit street art.

Un espace d’exposition, « The World of Banksy »

© Nelly J.

En outre, certains cartels de l’exposition me paraissent douteux. Nombreuses sont les spéculations en Histoire de l’Art, et dans cette rétrospective certaines interprétations m’interpellent. Par exemple, pour l’œuvre Love Rat, on peut lire « Le rat tient le pinceau comme une demoiselle prête à être embrassée. » Je ne pense pas que l’artiste ait voulu présenter son œuvre ainsi. Il ne s’agit pas de sa signification mais d’un fantasme grotesque du rédacteur. Pourquoi une demoiselle ? Ce rat ne pourrait-il pas être de sexe masculin ? Comme d’autres dans cette exposition, cette œuvre perd son sens premier au profit de ceux qui s’en emparent. Si le street art se passe de cartels, pourquoi ne pas en faire de même au lieu d’émettre des interprétations douteuses ?

Love Rat, 2004

© Nelly J.

Une rétrospective qui ne rend pas justice à l’œuvre de Banksy

A la sortie de la manifestation parisienne, je me questionne : qu’est-ce qui peut justifier un tarif d’entrée à 14 euros ? Payer les artistes qui ont effectué les reproductions ? Les charges de la galerie, de gestion de l’événement et du personnel ?

Vous l’aurez compris. Sous ses airs de rétrospective, se cache en réalité une machine commerciale qui vise à faire des bénéfices sur le dos d’un artiste renommé susceptible d’attirer les foules. Bien entendu, la chose est plutôt aisée car l’activité de Banksy est illégale et que l’artiste anonyme ne peut porter plainte. Toutefois, il réplique en exprimant son indignation sur son site web et en taguant le mot « FAKE » sur certains bâtiments où il est exposé.

Si cette manifestation permet aux visiteurs de découvrir le street art de Banksy sans devoir se déplacer dans le monde entier, elle met en exergue une décontextualisation des œuvres. On ne saisit plus l’esprit du street art, qui s’inscrit dans un paysage particulier, enraciné dans un lieu où il fait sens. Reproduites à la suite, disposées côte à côte, les œuvres ressemblent plus à l’espace muséal d’une galerie aménagé pour satisfaire une clientèle plutôt que des contestataires comme Banksy. L’effort scénographique n’a pas été poussé à son paroxysme et n’évoque pas la réalité du street art.

Il n’y a pas de réelle reconnaissance de l’artiste. Le gérant du lieu considère que « seul le résultat final est important », non la personne qui tient la bombe ou le pochoir. Dans ce cadre, faire une exposition en utilisant le nom de l’artiste pour attirer les foules est-il honnête ? En suivant les conseils de Banksy, je traite cette rétrospective en tant que telle : une pâle copie des œuvres originales, éloignée de l’esprit rebelle du street art. En effet, je suis loin de retrouver certaines idéologies notamment la démocratisation de l’art. Sous couvert de valoriser l’artiste, les lieux cultuels s’approprient les œuvres, détournent parfois les messages originaux et font ce que Banksy réfute de faire lui-même : une commercialisation du street art.

Nelly Jacquemart

« Si les graffitis changeaient quoi que ce soit, ils seraient illégaux. »

© Nelly J.

#banksy

#streetart

#expositionparis

(Museum) space is the place : L'afrofuturisme au musée

Image d'en-tête : Alisha B. Wormsley, There Are Black People In The Future, The Last Billboard, Pittsburg, PA, 2017. Reproduction. Courtesy of the artist. © Alisha B. Wormsley

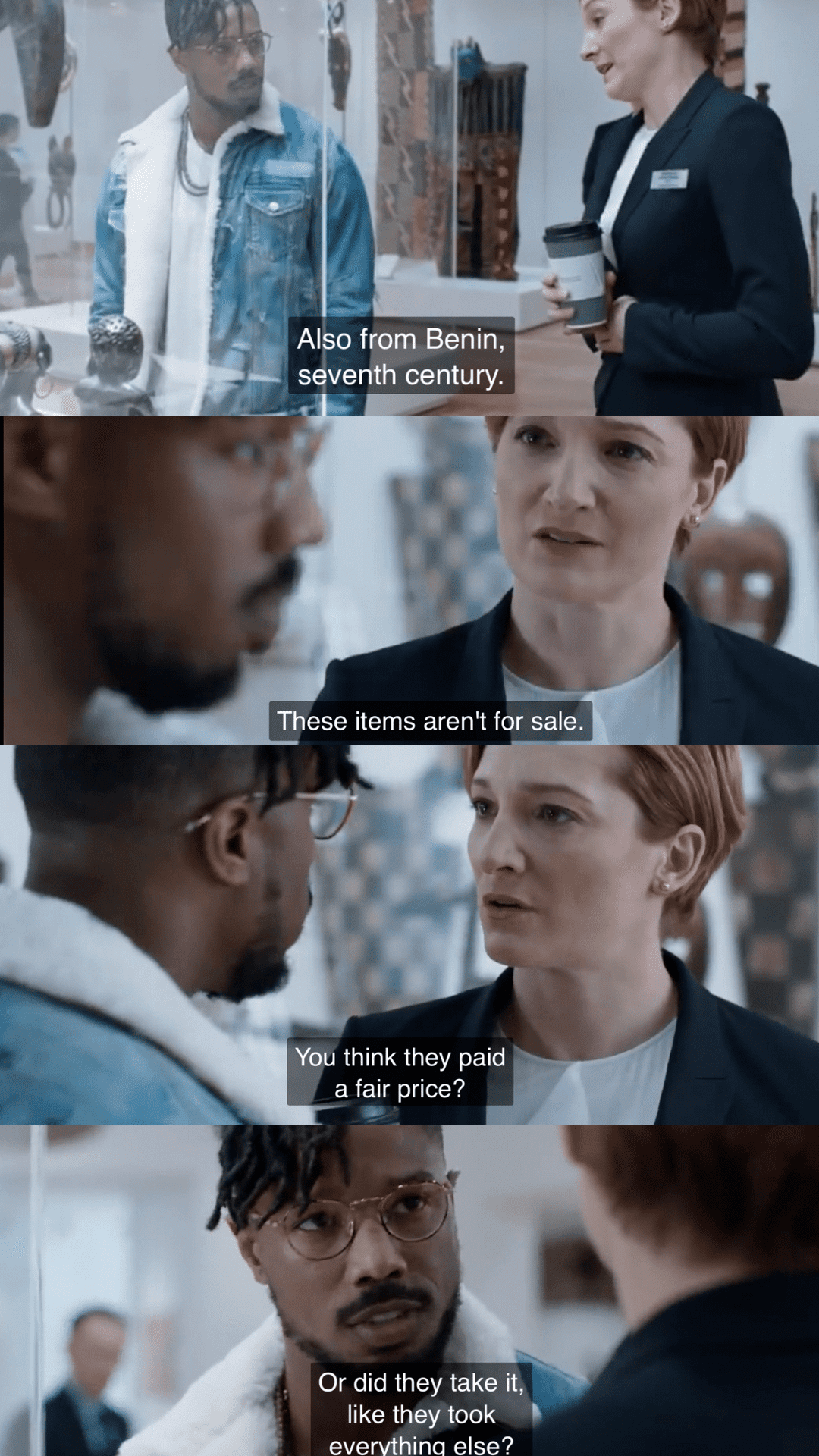

En novembre 2021, le Metropolitan Museum dévoile au public sa nouvelle period room, consacrée à l'afrofuturisme. Ce mouvement artistique, littéraire et politique, né dans les années 1950 au sein de la communauté noire américaine, trouve peu à peu sa place dans les musées. Comment exposer cette mouvance pluridisciplinaire, qui entremêle histoire traumatique, présent douloureux et futur utopique.

Passé et présent de l'afrofuturisme

Sous le label El Saturn, le musicien de jazz expérimental Sun Ra et son Arkestra produisent des albums dont les titres font rêver à d'autres galaxies : The Nubians of Plutonia (1958-59), Interstellar Low Ways (1959-60)... Dans son film Space is the place ("C'est dans l'espace que tout se passe", 1974), le chanteur propose d'acheminer la communauté noire américaine vers une nouvelle planète. A sa suite, tous les genres musicaux nés de la culture africaine-américaine (funk, techno, rap...) font germer des imaginaires spatiaux et futuristes. Dans ses récits de science-fiction écrits dans les années 1970 et 1980, l'autrice noire américaine Octavia E. Butler s'attaquent à la "brimade de l'ordre (...) le début d'un comportement hiérarchique pouvant mener au racisme, au sexisme, à l'ethnocentrisme" (A World without Racism, 2001). Dans "Lost Races of Science Fiction" (revue Transmission, 1980), elle déplore la présence marginale de personnages racisés dans les récits de SF.

Les Etats-Unis sortent tout juste de décennies d'esclavage, puis de ségrégation. La communauté noire américaine ne se sent pas chez elle dans ce pays qui l'exploite, l'isole, la violente : elle rêve d'un ailleurs, spatial ou temporel. Par la projection imaginaire, des créateur.ice.s lui dessinent un destin plus heureux. La science-fiction permet également de formaliser par la mise en récit l'expérience de cette communauté, le sentiment d'aliénation (en anglais, le mot "alien" a gardé son sens d'"étranger"), et le trauma collectif de l'exil et de l'esclavage. Les enlèvements commis par des êtres extra-terrestres rappellent le rapt et la réduction en esclavage qu'ont subi des milliers d'Africain.e.s au 18ème siècle.

Ce mouvement, avant même d'être théorisé, se diffuse dans les arts visuels, le cinéma, la mode ou encore le design. Il trouve son nom en 1993 sous la plume du journaliste culturel Mark Dery, dans son anthologie Flame Wars, The Discourse of Cyberculture : "afrofuturisme". Il est, plus que jamais, au cœur de la vie culturelle contemporaine. Il règne sur la pop culture avec des œuvres comme Black Panther (deuxième film au box-office américain en 2018, année de sa sortie) ou la musique de Janelle Monae. Il accompagne le mouvement Black Lives Matter, qui milite contre les violences policières que subissent les Noir.e.s américain.e.s. Il inspire les artistes contemporain.e.s, comme le photographe Samuel Fosso ou l'artiste pluridisciplinaire Jessica Valoris. Et depuis 2015, il trouve sa place dans les salles des musées.

Alton Abraham, Sun Ra sur le tournage de Space is the Place, 1972.

Reproduction Courtesy of John Corbett and Terri Kapsalis © Adam Abraham

Conjuguer le musée au futur

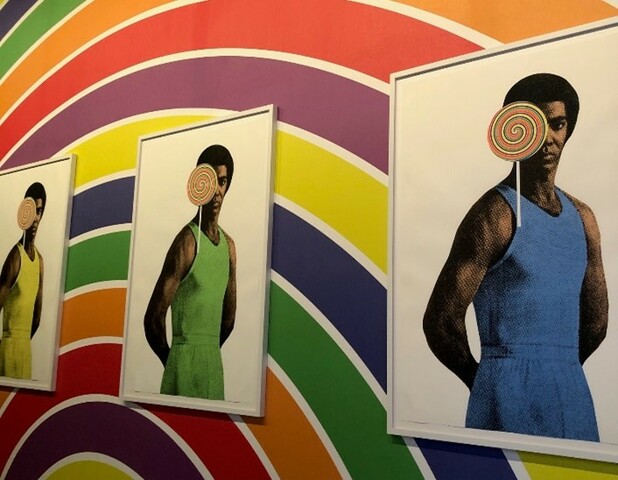

Les musées qui s'emparent du thème de l'afrofuturisme se trouvent confrontés à plusieurs problématiques. Notamment : comment exposer un mouvement né il y a soixante ans, investi par les champs littéraires, musicaux, cinématographiques, picturaux, philosophiques et politiques ? L'afrofuturisme est d'abord utilisé comme thème pour lier le travail de plusieurs artistes. C'est le cas au Museum of Contemporary Photography de Chicago, avec son exposition In their own form (avril-juillet 2018). Le musée expose treize photographes qui explorent de près ou de loin le thème de l'afrofuturisme. Ces artistes sont africain.e.s et noir.e.s américain.e.s. : en effet, l'afrofuturisme se veut un mouvement transnational, investi par les artistes d'Afrique comme celleux issu.e.s de la diaspora. Il permet de créer ou de recréer une culture commune, un horizon partagé. En cela, il s'inscrit dans la lignée du panafricanisme, idéologie qui promeut une solidarité totale entre Africain.e.s et leurs descendant.e.s exilé.e.s.

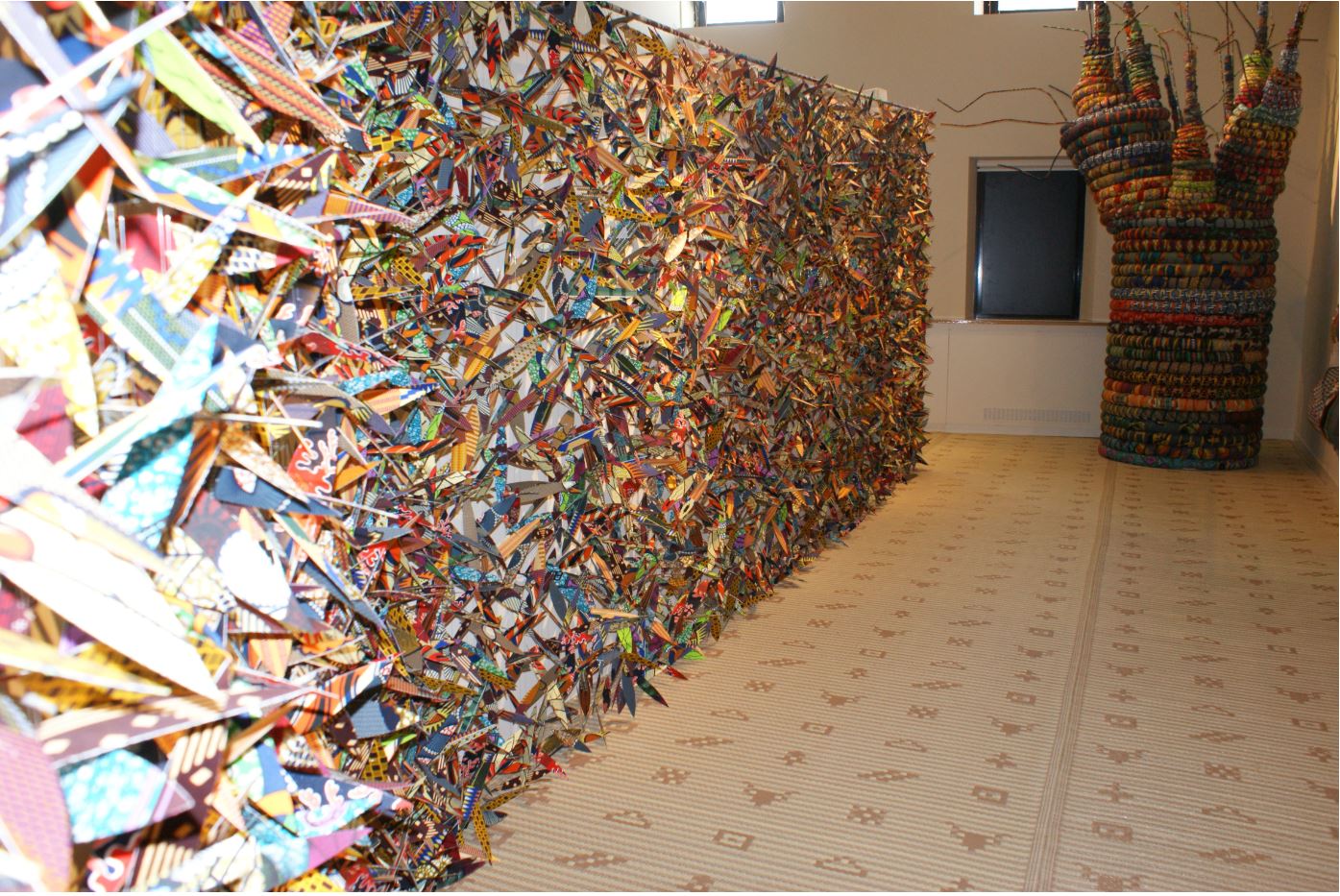

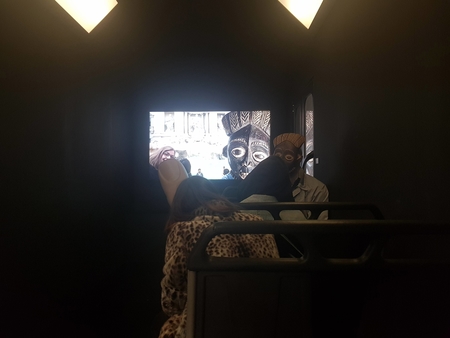

L'Institute of Contemporary Art de Londres invite en 2019 le collectif américain Black Quantum Futurism et leur projet Temporal deprogramming, composé d'une installation, de concerts et de performances qui mettent en avant la dimension militante, et notamment féministe, de l'afrofuturisme. Le nom du projet annonce la couleur : il s'agit de dé-programmer le musée, de subvertir ses codes et ses traditions. Et de le faire non pas de manière temporaire (temporary) mais temporel (temporal), de repenser la notion même de temps au musée. Ne plus seulement conserver le passé pour l'avenir, mais imaginer le futur, s'y projeter. En cela, l'évènement rappelle l'action Mining the Museum de Fred Wilson, qui en 1992 investit les collections du Maryland History Society pour questionner la place de l'histoire et de la représentation des Noir.e.s dans les institutions muséales. Il dispose des chaînes d'esclave dans une vitrine de vaisselle en métal ouvragé, vide des piédestals de leur statue... En jouant avec le discours expographique, il force les musées à affronter leur passé et leur présent raciste. Les musées ethnographiques, enrichis d'objets spoliés, ont notamment participé à légitimer la colonisation. Exposer le thème de l'afrofuturisme amène à redéfinir qui a sa place au musée, et comment les institutions montrent celleux qui étaient considéré.e.s comme "l'autre". Ou comment elles choisissent de ne pas les montrer, mais de leur offrir un espace pour qu'iels s'expriment avec leur propre voix et leurs propres images.

Olalekan Jeyifous, Shanty Mega-structures: Makoko Canal, 2015. Reproduction.

Courtesy of the artist. © Olalekan Jeyifous

Retracer l'afrofuturisme

Il faut attendre 2021 pour qu'une exposition offre une vue globale de l'afrofuturisme. Mothership : Voyage into afrofuturism, visible à l'Oakland Museum of California jusqu'au 27 février 2022, revient sur les origines du mouvement, en éclaire les figures majeures, et montre la prégnance de ce thème dans le paysage contemporain. Sur le site internet du musée, les premières phrases témoignent d'une volonté de donner une appréciation globale du mouvement, et de le rendre accessible au grand public : "L'afrofuturisme comprend beaucoup de choses. C'est le passé, le présent, le futur réimaginés à travers une perspective culturelle noire." (Afrofuturism is a lot of things. It’s the past, present, and future reimagined through a Black cultural lens.). La formulation est simple, mais elle ouvre des perspectives immenses.

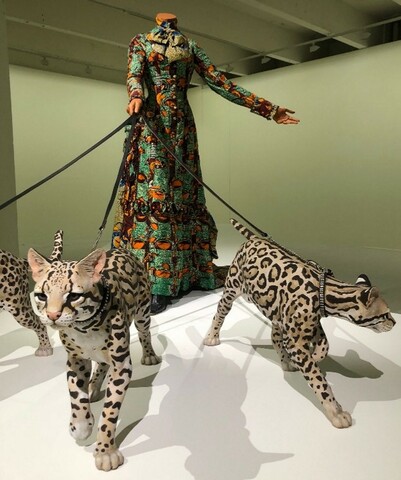

Octavia Butler y est mise à l'honneur : certains de ses manuscrits annotés sont exposés, et deux salles sont nommées par les titres de ses romans. Les visiteur.euse.s peuvent monter dans une réplique du Mothership, vaisseau spatial ayant servi d'accessoire de scène au groupe Parliament-Funkadelic dans les années 1970. Un costume du film Black Panther, crée par Ruth E. Carter, trône dans l'expositon, et montre bien au public que l'afrofuturisme fait partie de son paysage culturel. Oakland, ville à forte population noire et qui a vu naitre le Black Panther Party, parait un contexte plus qu'approprié pour cette exposition.

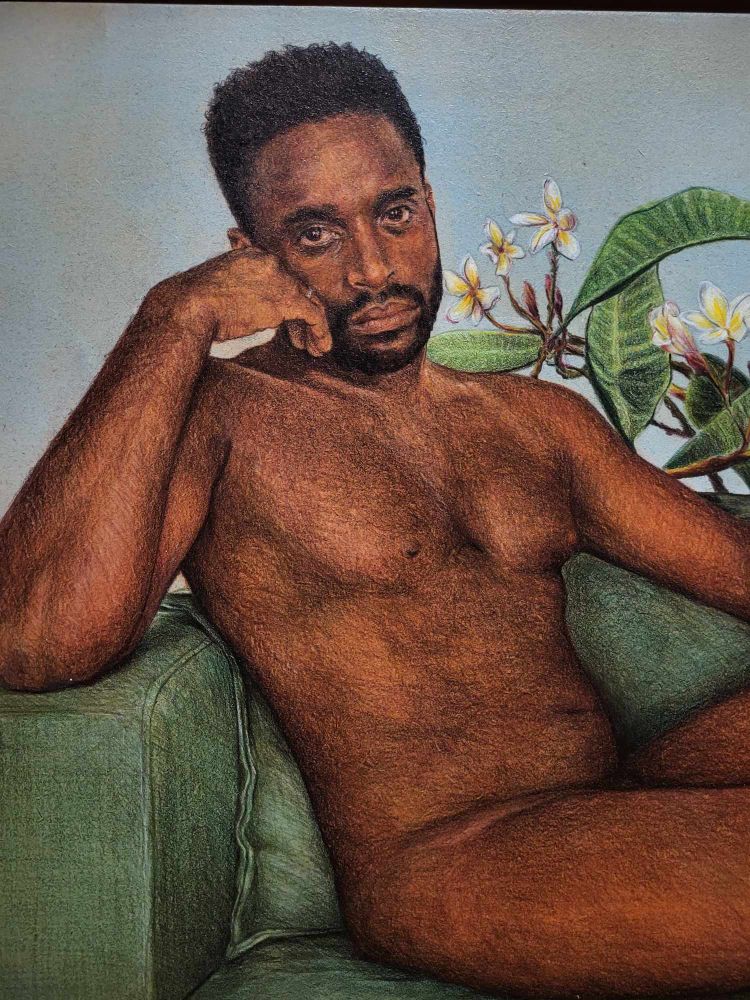

Alun Be, Potentiality, Edification Series, 2017. Reproduction. Courtesy of the artist. © Alun Be

S'envoler au Metropolitan Museum

Comme nous l'avons mentionné, le Metropolitan Museum de New-York n'a pas attendu longtemps pour monter à bord du vaisseau et installer l'afrofuturisme au sein de ses collections. Le 5 novembre 2021, le musée ouvre au public "Before Yesterday We Could Fly : an afrofuturist period room" ("Avant hier, nous savions voler : une period room afrofuturiste") . Les conservateur.ice.s à l'origine du projet, Sarah Lawrencen et Ian Alteveer, ont avancé l'idée qu'une period room est forcément une construction fictionnelle, et qu'elle peut donner lieu à des récits politiques, supports de dialogues et de changements sociaux. Ainsi, Before Yesterday We Could Fly ne cherche pas à reproduire un intérieur selon le style d'une époque, comme dans les period room traditionnelles, mais propose un futur alternatif. Les commissaires ont invité Hannah Beachler, cheffe décoratrice de Black Panther, et Michelle Commander du Schomburg Center for Research in Black Culture pour imaginer cet espace. Beachler et Commander se sont inspirées de l'histoire de Seneca, village construit à New-York au 19ème siècle par des descendant.e.s d'esclaves, et rasé pour laisser place à Central Park. Pour se poser la question suivante : si le village n'avait pas été détruit, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui ?

La salle est donc occupée par une maisonnette réalisée d'après les résultats de fouilles archéologiques, décorée d'œuvres anciennes comme contemporaines, d'artistes africain.e.s et noir.e.s américain.e.s. L'intérieur de la maison ne s'observe d'abord qu'à travers des ouvertures dans les murs, puis par un côté vitré, pour transmettre l'idée que l'accès au passé ne se fait que par bribes, que chacun.e doit en reconstituer son propre récit. En proposant "le passé, le présent, le futur réimaginés à travers une perspective culturelle noire", le Met n'expose pas seulement un morceau d'histoire, mais créé une œuvre afrofuturiste. Before Yesterday We Could Fly est un outil de réflexion et de dialogue sur l'histoire des Etats-Unis, la colonisation, les rapports de domination, et le rôle que le musée peut jouer dans les débats sociaux actuels.

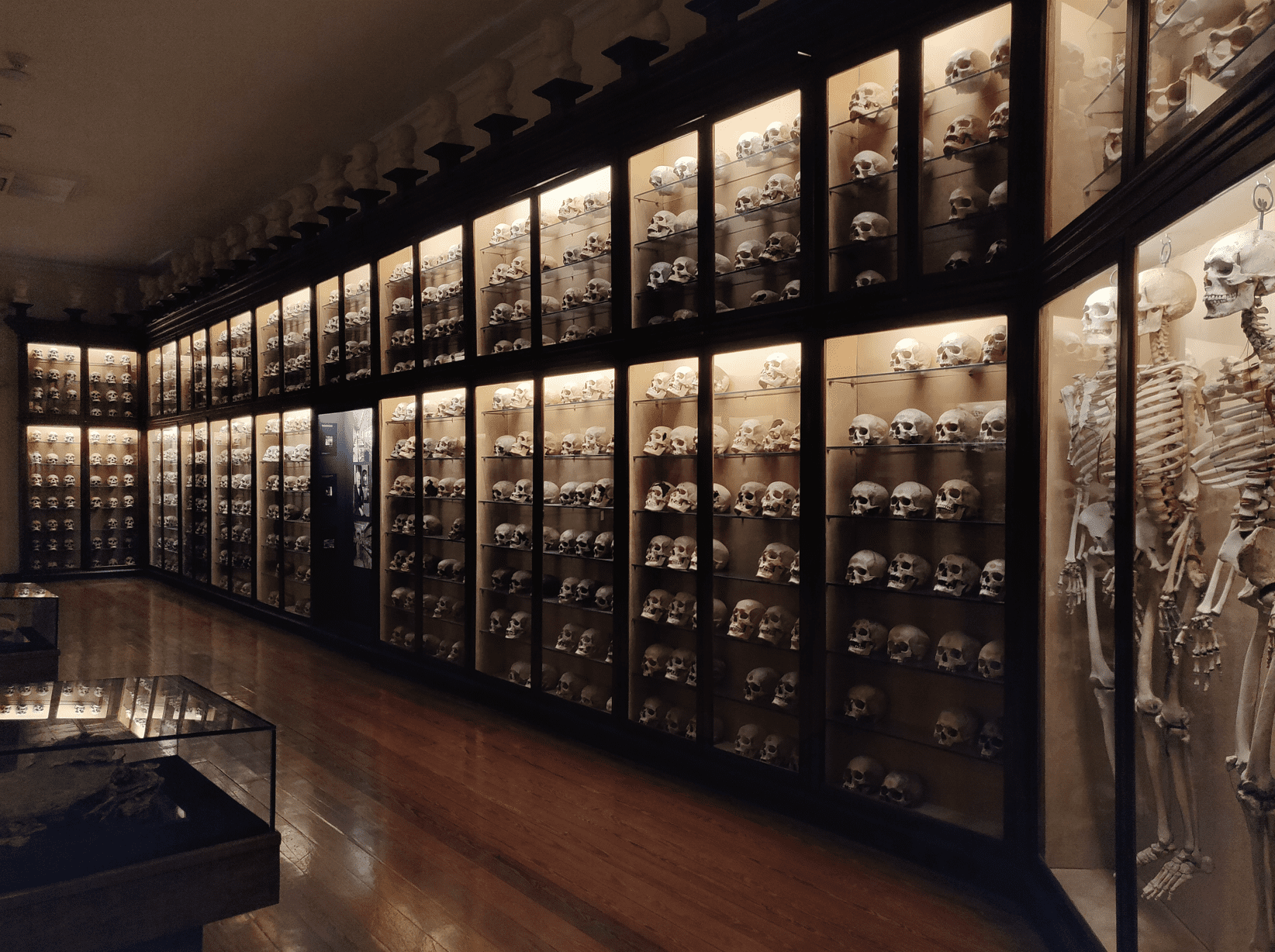

Depuis 2011, une réplique du Mothership est exposée au Smithsonian Museum of African American History and Culture. A l'occasion de son exposition en 2018, le Museum of Contemporary Photography de Chicago a acquis trois œuvres pour sa collection permanente. Contre-culture longtemps négligée, l'afrofuturisme est considéré à présent comme un fil rouge essentiel de l'histoire culturelle des communautés noires américaines, et de l'histoire globale de l'art. Le mouvement s'inscrit dans les collections des grands musées, et ainsi gagne en légitimité. Au détriment de sa dimension subversive ?

Barbara Goblot

Pour aller plus loin :

- L'article de Kodwo Eshun, "Further Considerations on Afrofuturism", publié dans The New Centennial Review (2003)

- Le podcast Afrofuturismes, de Sinatou Saka et Vladimir Cagnolari (2019)

- La visite virtuelle de "Before Yesterday We Could Fly ; an afrofuturistic period room" au Metropolitan Museum (2021)

- Une playlist afrofuturiste

#afrofuturisme #MetropolitanMuseum #artcontemporain

5 questions pour comprendre l'open data dans les musées

Qu’elle soit big ou open, la data interroge. Notre société produit aujourd’hui de la donnée en masse et en permanence : comment est-ce que cela impacte le milieu culturel ? Un focus sur l’open data et les musées.

1. L'open data, qu'est-ce que c'est ?

L’open data, ou en français « ouverture des données », est le fait de mettre à disposition des citoyens les données publiques des institutions. Cela s’applique aussi bien aux administrations régionales qu’aux équipements sportifs municipaux, à la sncf ou aux musées nationaux. En France, le cadre légal rend obligatoire la mise à disposition des données produites dans le contexte professionnel des administrations publiques, mais chaque institution le fait à sa manière. Le but de l’open data est de rendre les données gratuites et réutilisables, et cela sans contrainte technique pour l’utilisateur. Évidemment, certaines données sont exclues de l’ouverture au public : les données sous secret légal, soumises au droit de la propriété intellectuelle ou encore celles pouvant toucher à la sécurité nationale.

L’open data est la forme numérique de l’ouverture des données : les jeux de données produits par les administrations sont regroupés en ligne, sur des sites identifiés. Attention cependant à ne pas confondre ouverture et accessibilité : quand il faut cliquer sur cinq ou dix liens internet consécutifs pour trouver le jeu de données que l’on cherche, c’est que les données sont disponibles (ouvertes), mais pas accessibles ! Aussi, militer pour l’open data, ce n’est pas seulement aller dans le sens de la mise à disposition des données pour le public, c’est aussi militer pour qu’elles soient accessibles au plus grand nombre le plus facilement possible.

Et les musées ? Pendant longtemps ils ont été exclus de l’obligation juridique de mise à disposition des données, au titre du régime dérogatoire des données culturelles selon la loi CADA de 1978. Aujourd’hui, ils sont soumis à cette obligation comme les autres administrations. En revanche, les institutions culturelles publiques ont le droit de demander une redevance pour toutes les données issues de la numérisation des collections (car c’est un processus qui peut être très coûteux). C’est la raison pour laquelle la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais peut facturer des numérisations haute définition d’œuvres pourtant dans le domaine public (et donc soumises à l’ouverture des données). Dans les faits, les musées sont aujourd’hui libres de mettre ou non à disposition gratuite du public les données dont ils disposent, et de choisir les licences sous lesquelles ils diffusent leurs données : autoriser la réutilisation commerciale ou non, faire figurer le crédit du photographe ou seulement de l’institution, etc.

Le guide pratique pour l’ouverture des données culturelles

publié par le service de l’innovation numérique du Ministère de la Culture

2. A quoi ça sert ?

Avant toute chose, il s’agit de la transparence des administrations dépendantes de l’État. L’ouverture des données, avant d’être un moyen de diffusion des données culturelles pour valoriser des collections de musée, sert à asseoir la confiance entre les citoyens et l’État : tout citoyen a le droit fondamental d’accéder aux données produites dans l’exercice de leurs fonctions par les collectivités territoriales et par l’État. Dans les institutions culturelles, il s’agit principalement de rendre le patrimoine commun accessible à tous, en tant que service public.

De nombreux autres enjeux s’ajoutent évidemment à cette approche principale. Dans le milieu des musées, il y a bien entendu des enjeux économiques : les musées conservant des œuvres très célèbres savent que même si les données sont payantes, il y aura un public qui acceptera de payer le prix fixé par l’institution. À l’inverse, pour des musées de moindre envergure et qui ne bénéficient pas d’une grande renommée, facturer des visuels risque d’être une barrière à l’accessibilité de leurs collections. Tout est question d’équilibre, et c’est aujourd’hui une question qui se résout au cas par cas dans chaque institution. Mais quel que soit le musée, l’un des enjeux est tout simplement de diffuser des données fiables, vérifiées et sourcées sur les objets conservés. Par exemple, quand les musées de beaux-arts mettent en ligne des numérisations haute définition des œuvres, cela évite que le public accède à des reproductions faussées, notamment au niveau de la colorimétrie (il s’agit d’éviter le fameux « syndrome de la laitière jaune », du nom d’une œuvre de Vermeer dont circulent sur internet des images aux couleurs criardes).

Quand l’institution ne met pas en ligne de reproduction, à quelle image se fier ?

regroupement par Sarah Stierch pour https://yellowmilkmaidsyndrome.tumblr.com/

Le propre de l’open data est d’être réutilisable par les publics : qu’il s’agisse d’une classe de primaire qui fait de l’éducation artistique et culturelle, d’une étudiante en histoire de l’art qui utilise les données pour ses recherches ou bien d’un habitant qui souhaite se renseigner sur le patrimoine local, tous bénéficient de l’accessibilité des données du patrimoine. Les données ouvertes sont librement réutilisables : l’open data favorise aussi l’innovation et ne décide pas des usages qui pourront être faits des jeux de données mis en ligne.

3. Quelle différence entre open data, open content et openglam ?

On entend plusieurs termes différents : il faut différencier open data (données ouvertes) et open content (contenus ouverts), qui ne recouvrent pas exactement la même chose. Les données, ce sont par exemple les informations d’inventaire qui accompagnent les objets de musée : date de création, date d’entrée dans l’institution, auteur, prêts dans telle ou telle institution... Et le contenu, c’est surtout la numérisation de l’objet : haute ou basse définition, 2D ou 3D pour les objets en volume, téléchargeable ou non. La plateforme Google arts and culture met par exemple à disposition du public des visuels en très haute définition des œuvres, mais ne permet pas toujours de les télécharger ni de les réutiliser : il s’agit donc de diffusion, mais pas d’open data ni d’open content, car l’image n’est pas réutilisable par les publics et reste protégée. À l’inverse, le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France propose des versions numérisées de livres, affiches, estampes et photographies, avec les données qui les accompagnent, et permet à la fois la consultation en ligne et le téléchargement (sous différents formats au choix : texte, pdf ou image). C’est un très bon exemple d’open data dans une institution française importante.

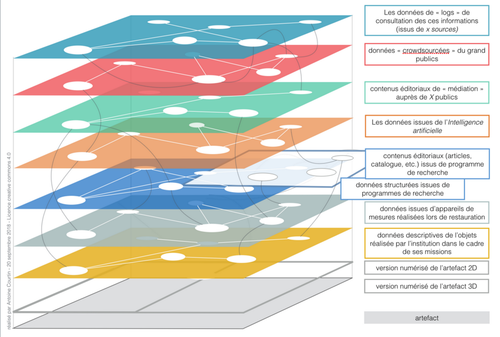

Les données des objets culturels : un mille-feuilles complexe

illustration par Antoine Courtin sous licence creative commons 4.0

L’openGLAM, c’est encore autre chose. GLAM est l’acronyme anglais de Galleries, Libraries, Archives and Museums (galeries, bibliothèques, archives et musées). Il s’agit d’un réseau d’échange et de travail pour les professionnels des milieux culturels qui défendent l’approche open data dans les institutions GLAM. L’open data culturel pose en effet des questions différentes des autres milieux : la gestion technique des images haute définition (donc des fichiers lourds), par exemple, ou encore la question des droits patrimoniaux rattachés aux images produites et diffusées.

Le logo OpenGLAM / Open Knowledge Foundation

4. Où est-ce que ça se passe ?

La base des collections des musée de France, Joconde, est hébergée sur la Plateforme ouverte du patrimoine : elle est incontournable pour l’accès aux collections des musées français quelle que soit leur typologie, et elle reverse directement les informations sur un site ministériel d’open data, « data.culture.gouv.fr ». Les musées labellisés « musée de France » sont donc invités à y déposer régulièrement leurs collections, de manière à avoir une base de données centralisée qui fasse référence.

La plateforme ouverte du patrimoine regroupe différentes bases de données culturelles françaises

5. L'open data, musée de demain ?

On entend parfois dire que le numérique cherche à remplacer les musées, mais ce n’est pas vrai : le numérique occupe une place spécifique pour chaque musée et offre des possibilités nouvelles et différentes. Se sentir menacé par la diffusion libre des données sur internet, c’est considérer que le travail fourni par les institutions se limite à présenter les œuvres et leurs cartels aux publics, mais les musées font bien plus que cela. Les musées sont des lieux de vie, de partage, d’échange, de création ; les musées sont des lieux de production et de diffusion des savoirs ; ils permettent à des communautés de se tisser, se retrouver, se pérenniser ; ils organisent un patrimoine commun qui permet de vivre ensemble, à l’échelle de la société.

Marie Huber

#opendata

#diffusion numérique

#gestiondescollections

Pour aller plus loin :

Cet article s’appuie notamment sur le travail d’Antoine Courtin

https://twitter.com/seeksanusername

Sur mon apprentissage au musée de Saint-Brieuc avec Nicolas Poulain

https://twitter.com/NicoCG70

Et sur une présentation de Camille Françoise dans le master MEM

https://twitter.com/CMFrancoise

Voir par exemple le carnet Hypothèses Numérique et recherche en histoire de l’art

https://numrha.hypotheses.org/

Et le réseau des muséogeeks http://www.muzeonum.org/wiki/doku.php?id=museogeek

A la découverte du Musée Edo-Tokyo

Aujourd'hui, l'Art de muser s'est rendu à Tokyo et il vous propose de partir avec lui à la découverte d'un musée dédié à cette ville : le musée Edo-Tokyo ( 江戸東京博物館, Edo Tokyo Hakubutsukan).

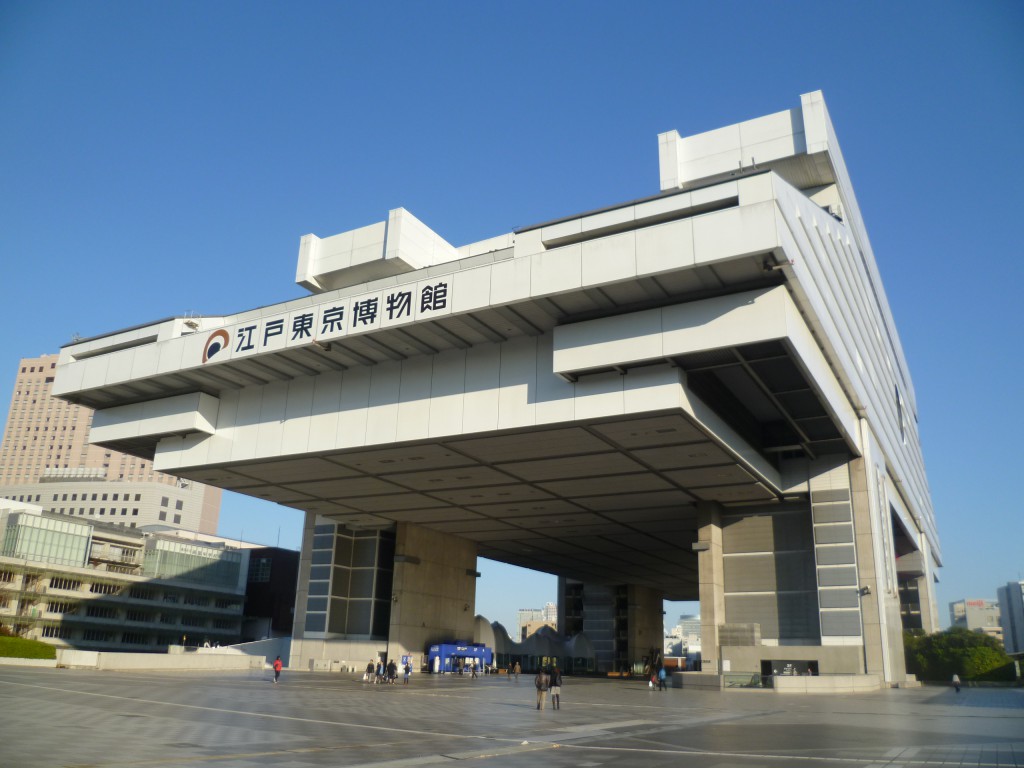

Vue extérieure du musée. ©Sytuki

Histoire d'une ville, histoire d'un musée

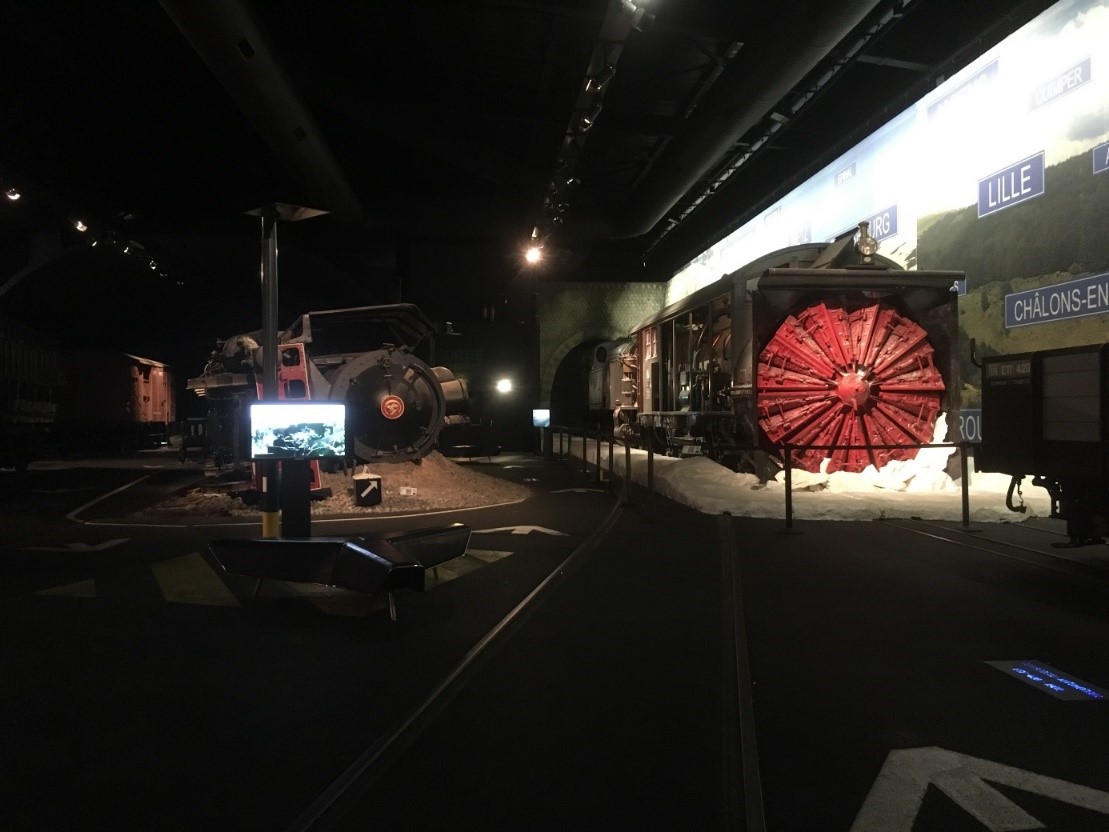

Il s'agit d'un musée d'histoire situé dans le quartier de Ryogoku dans l'arrondissement de Sumida à l'est de la ville. Le sujet de son exposition permanente est la capitale du Japon depuis la période d'Edo jusqu'à l'actuelle Tokyo. L'époque d'Edo commence avec la prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu en 1603 après sa victoire à la bataille de Sekigahara les 20 et 21 Octobre 1600. Elle se termine avec la restauration Meiji en 1868 ; l'ère Meiji met fin à la politique volontaire d'isolement du pays et l'ouvre à la modernisation. Celle-ci se termine en 1912 avec la mort de l'empereur Mutsuhito et est suivie par l'ère Taisho marquée notamment par la Première Guerre Mondiale qui s'achève à la mort de l'empereur Taisho en 1926. L'ère Showa débute avec l'empereur Showa, plus connu en Occident comme Hirohito, et se termine à sa mort en 1989. Celle-ci est marquée par la montée du militarisme national, la Seconde Guerre Mondiale, la douloureuse défaite et la reconstruction du Japon. Commence alors l'ère d'Heisei sous le règne de l'empereur Akihito avec une longue période de paix et de modernisation pour le pays qui finit par s'imposer sur la scène internationale. Cette dernière prend fin le 1er Mai 2019 avec l'avènement de l'actuelle ère Reiwa dont le nom symbolise la « vénérable harmonie » souhaitée entre les êtres par le nouvel empereur Naruhito. Le musée d'Edo-Tokyo retrace l'évolution de la capitale depuis 1603 jusqu'à nos jours, période qui a vu l'avènement de six ères ponctuées de nombreux bouleversements sociaux, politiques et culturels.

Une vue aérienne duquartier Fukugawa Honjo après avoir été rasé par les flammes, 1945, Photographie ©Tokyo, Edo-Tokyo Museum

Son emplacement au quartier de Ryogoku ne fut pas choisi au hasard, en effet, en plus d'être un quartier populaire, il porte le nom du pont qui s'y tient depuis presque 400 ans, Ryogoku-bashi. Celui-ci enjambe le fleuve de Sumida et, d'une longueur de plus de 150 mètres, il permettait de rejoindre la province de Shimosa à l'est. Le Ryogoku-bashi fut rendu célèbre par ses nombreuses représentations au fil des siècles, certaines réalisées par de grands artistes : Kuwagata Keisai, Utagawa Hiroshige et même Hokusaï. En plus de ces éléments, le quartier de Ryogoku est le quartier des lutteurs de sumo considérés par la population comme des dieux vivants incarnés – le musée se trouve d'ailleurs à deux pas du célèbre Ryōgoku Kokugikan, stade qui accueille les tournois nationaux chaque année. Ainsi, la localisation du musée dans un quartier populaire connu de tous et très « en vue » lui permet d'assurer sa visibilité autant sur la scène culturelle que populaire. Le musée fut baptisé « Edo-Tokyo » afin de souligner l'importance de remonter le temps à la découverte des évolutions de la ville depuis plus de quatre siècles.

L'architecture, miroir du projet

Une exposition ludique au service du didactique

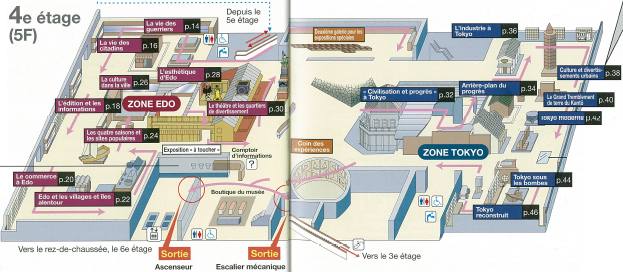

L'exposition permanente prend place sur deux niveaux et est divisée en deux zones : la zone Edo et la zone Tokyo. Dans la première est racontée toute l'histoire de la ville depuis l'arrivée d'Ieyasu Tokugawa à Edo en 1603 jusqu'en 1868, date à laquelle la ville a pris le nom de Tokyo. En effet, 江戸 (Edo) signifie littéralement « porte de la rivière » mais lorsque l'empereur Mutsuhito s'y installe, elle la rebaptise 東京 (Tokyo) « capitale de l'Est » afin de se distinguer de l'ancienne capitale 京都 (Kyoto) littéralement « ville capitale ». C'est un message fort puisque le Japon entre justement dans l'ère Meiji cette même année. La muséographie intègre donc cette distinction afin de permettre au public de comprendre son importance.

4e etage (5F), NAKANO, Yoshiro, Le Musée d'Edo-Tokyo ©Tokyo Metropolitan foundation for History and Culture, 2010, p. 4-5

Le musée propose de très nombreux dispositifs interactifs, fruits du travail des responsables du musée. C'était leur volonté d'initier le toucher et l'expérimentation chez le visiteur afin d'éviter que la visite ne soit qu'une expérience abstraite. La visite débute par la reconstitution grandeur nature du Nihonbashi littéralement « le pont du Japon ». Celui-ci « marquait le point de départ des cinq principales grandes routes qui conduisaient aux quatre coins de l'Archipel. La reproduction visible dans le musée a la même hauteur et la même envergure que l'original. Sa longueur (51 mètres à l'origine) a néanmoins été réduite de moitié » peut on lire dans le catalogue d'exposition. Ainsi, chaque année, plusieurs milliers de visiteurs l'empruntent pour partir à la découverte de la ville.

Vue sur la reconstitution grandeur nature du Nihonbashi ©Elise Mathieu

Reconstitution d'un intérieur traditionnel japonais ©Elise Mathieu

Une perspective participative forte

Cette dimension participative se traduit par différentes propositions : des reconstitutions de pièces et d'objets qui peuvent être touchés par le public. Celui-ci se voit alors proposer d'entrer dans un palanquin, de soulever des seaux lestés du même poids qu'à l'époque, de porter des paniers à légumes, de soupeser la caisse contenant des pièces d'or et même d'agiter un matoi (纏) de brigade de pompiers. En se baladant dans la partie « le commerce à Edo », il peut rencontrer la reproduction d'un étal à sushis de la fin de l'ère Edo qui lui permet de comparer les pièces de sushis exposées à celles qu'il a très probablement déjà rencontrées ultérieurement dans sa vie. Il remarque alors que le riz n'est pas blanc mais rouge, ce qui est du au vinaigre utilisé en ce temps-là. De plus, les pièces sont plus grosses qu'aujourd'hui et les poissons différents car les prises venaient uniquement de la baie de Tokyo. La zone Tokyo propose également ses reproductions avec deux types de maisons pendant l'ère Meiji : celle avec une influence occidentale et celle traditionnelle qui se font face pour une meilleure comparaison. Enfin, l'exposition comporte deux autres espaces : « l'exposition "à toucher" » et le « coin des expériences ». La première propose diverses reproductions qui, si elles sont manipulées, émettent les sons produits lors de la fabrication d'éléments artisanaux locaux. La seconde abrite une maison de l'ère Showa entièrement visitable. A condition d'enlever ses chaussures – tradition très courante au Japon afin d'éviter de salir les sols – le visiteur peut entrer dans la maison et se promener au gré des pièces. Il appréhende ainsi, sans mal, la taille, l'espace et le confort de celles-ci. La volonté du musée de créer des expériences finit par créer de la vie. Le fait de pouvoir s'amuser, parler, aller où bon lui semble en profitant des œuvres permet au visiteur de visiter ce musée comme une véritable ville.

Elise Mathieu

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/en

#Tokyo

#Exposition

#Ludique

À qui appartiennent les objets ?

Le Trésor des Marseillais reconstitué en 3D par le MAP © MAP (UMR CNRS/MCC 3495)

Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques

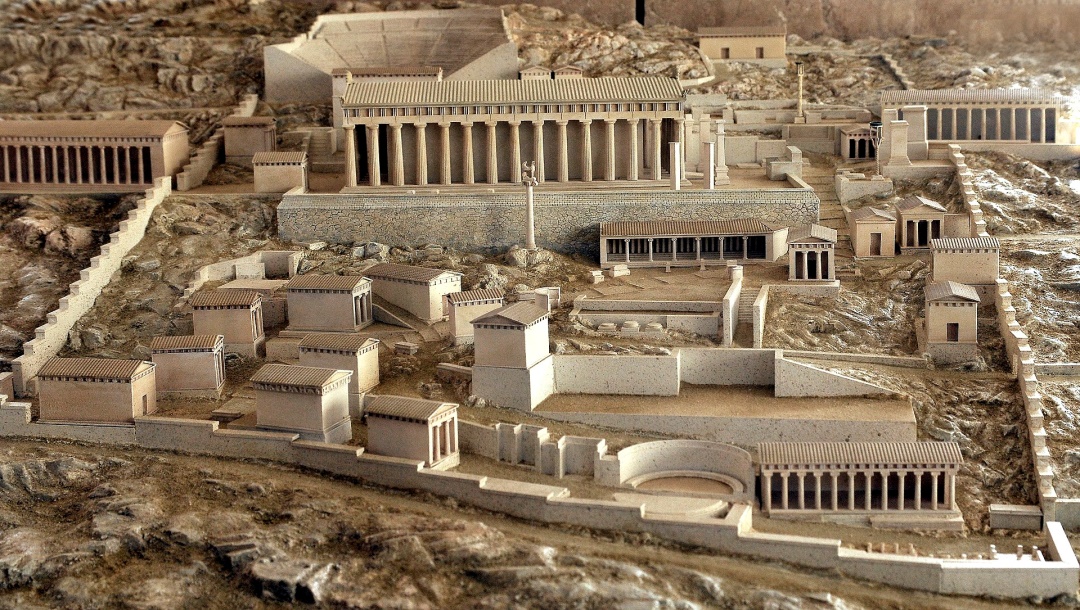

Maquette du sanctuaire d’Apollon reconstitué, exposée au Musée Archéologique de Delphes © Luis Bartolomé Marcos

Restitution, propriété et héritage culturel

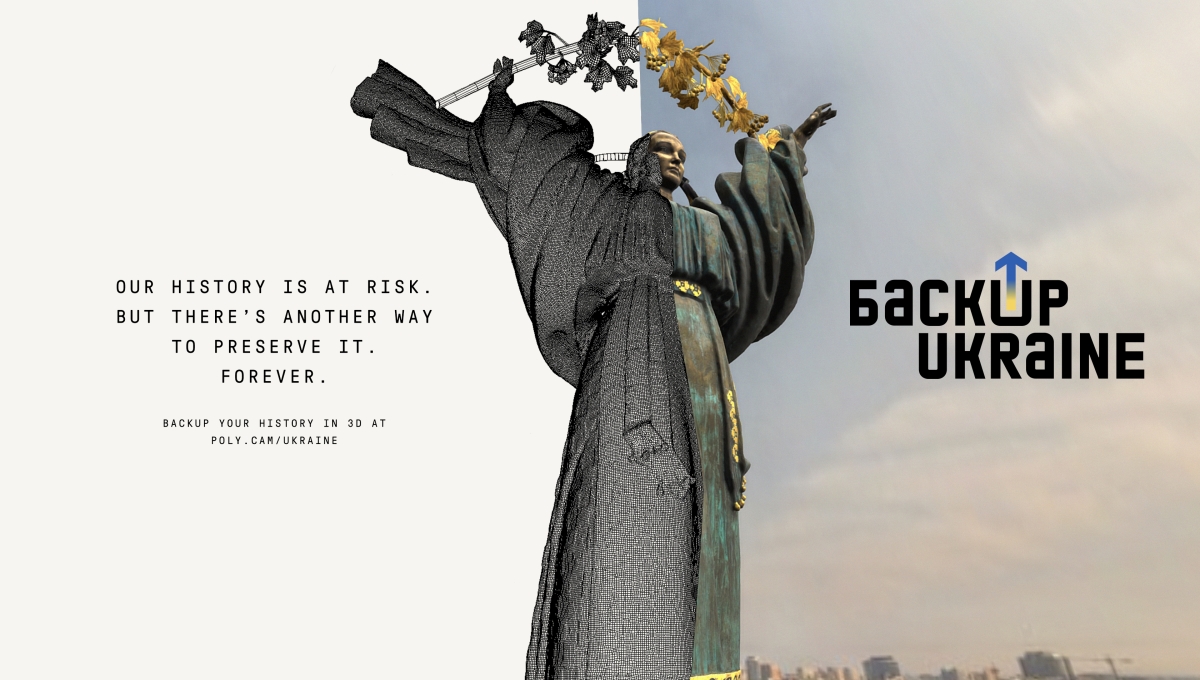

Le rôle du musée et des nouvelles technologies en question

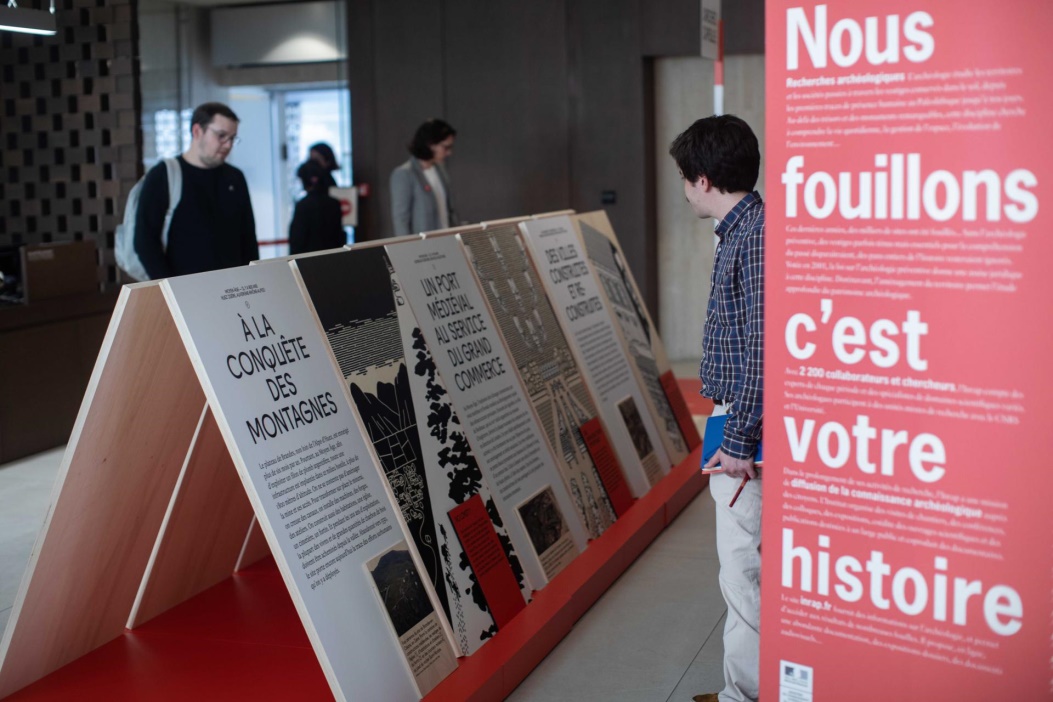

Visite de l'Archéocapsule « Archéologie de l'aménagement du territoire » au Musée de Cluny © Inrap

# Collections# Patrimoine# Héritage

Pour aller plus loin, bibliographie et sitographie thématiques…

-

Le Trésor des Marseillais et les sanctuaires panhelléniques

Colonge Victor, Le rôle des grands sanctuaires dans la vie internationale en Grèce aux Ve et IVe siècles av. J.-C, Thèse de doctorat en Histoire Ancienne, sous la direction de Nicolas Richer, Lyon, École Normale Supérieure, 2017, 900 p.

Poirier Henri-Louis et Musée d’archéologie méditerranéenne, Le trésor des Marseillais: 500 av. J.-C., l’éclat de Marseille à Delphes, Paris, Somogy, 2012, 247 p.

Centre de la Vieille Charité - Marseille, https://vieille-charite-marseille.com/archives/le-tresor-des-marseillais-500-av-j-c-l-eclat-de-marseille-a-delphes

Le Trésor des Marseillais : récit d’une expérience | Maud Mulliez, http://restauration-peinture.eu/archeologie/le-tresor-des-marseillais-experience/

-

Restitution et politique culturelle

Collège de France, Annuaire du Collège de France 2016-2017: résumé des cours et travaux : « À qui appartient la beauté ? Arts et cultures du monde dans nos musées », 117e année, 2019.

Kowalski Wojciech W., Restitution of works of art pursuant to private and public international law, Leiden, Boston, Brill, 2008, 244 p.

Prott Lyndel et O’ Keefe Patrick, « “Cultural Heritage” or “Cultural Property”? », in : International Journal of Cultural Property, no 2, vol. 1, 1992, p. 307.

Savoy Bénédicte, Sarr Felwine, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, 2018, 232 p.

-

Le musée et les nouvelles technologies

Martin Yves-Armel, « Innovations numériques / révolution au musée ? », in : Publications du musée des Confluences, no 1, vol. 7, 2011, pp. 117‑128.

Inrap | Archéologie et société : les Archéocapsules, https://www.inrap.fr/archeologie-et-societe-les-archeocapsules-13968 , 30 octobre 2018

Repenser le musée à l’aune de l’archéologie contemporaine, https://www.icom-musees.fr/actualites/repenser-le-musee-laune-de-larcheologie-contemporaine , 19 février 2019

(Image de couverture © Sylvie Puech.)

Agnès Varda : femme pionnière de l’émancipation féminine

Quand la réalisation cinématographique des années 1950 reste fermée aux femmes, Agnès Varda, elle, franchit ces barrières et s’impose comme modèle d’émancipation des femmes.

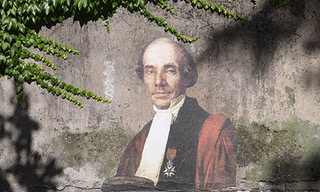

Agnès Varda et son histoire avec le cinéma

Devant l’entrée de la Cinémathèque française à Paris, apparaît une grande peinture murale. Une femme à la coupe au bol bicolore interpelle le visiteur. C’est Agnès Varda, cinéaste de la Nouvelle Vague, photographe et artiste contemporaine à qui est dédiée la nouvelle exposition de la Cinémathèque française Viva Varda ! du 11 octobre 2023 au 27 janvier 2024.

Peinture murale - Façade de l’entrée - Cinémathèque française ©LS

Née à Ixelles en Belgique, Agnès Varda est à la fois photographe, cinéaste et artiste. Fervente défenderesse du cinéma libre, elle devient une des cinéastes emblématiques de la Nouvelle Vague. Mêlant courts métrages et documentaires innovants, sa création se définit par un processus d’expérimentation. De 1948 à 1960, elle accompagne Jean Vilar en tant que photographe officielle du Festival d’Avignon avant de s’élancer vers l’art dès 1980. À ce titre, elle réalise une de ses œuvres maîtresses, Les Glaneurs et la Glaneuse, démontrant sa volonté de mettre en lumière des thèmes comme ceux de la pauvreté et de l’exclusion.

Appréciée pour ses œuvres cinématographiques, Agnès Varda reçoit plusieurs distinctions comme le Lion d’or, en 1985 à la Mostra de Venise avec Sans toit ni loi, la Palme d’honneuren 2015 au Festival de Cannes, l’Oscar d’honneur en 2018 par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, et bien d’autres. Elle est la seule réalisatrice à avoir reçu trois grands prix d’honneur. Agnès s’affirme comme femme cinéaste tout au long de sa carrière et s’exprime sur la place des femmes dans le milieu du cinéma. Dans la lutte pour l’émancipation des femmes dans le cinéma et dans une globalité, elle devient aujourd’hui un modèle et une pionnière dans l’Histoire du cinéma.

Portraits d’Agnès Varda - Exposition “Viva Varda !” - Cinémathèque française ©LS

Inspirations et nouveaux concepts

Viva Varda ! retrace la carrière et la vie d’Agnès Varda, en laissant le visiteur entrer dans son univers. Elle est la première exposition rétrospective de la cinéaste depuis son décès en 2019. Quelles étaient ses inspirations, ses travaux, ses engagements, ses voyages et ce qui l’a animée toute sa vie ? Vêtues de rose, les premières cimaises exposent les portraits, autoportraits, dessins - portraits d’Agnès. Comme multi-facettes, ses images et son œuvre sont imprégnées de poésie, de théâtre et de littérature, reflétant sa curiosité et son ouverture.

Agnès Varda défend le cinéma libre et le concept de cinécriture, des partis-pris exposés dans une seconde section de l’exposition. Aux côtés des scénarios manuscrits, des séquences et photographies tirées de film, d’objets de ses personnages, le visiteur est projeté dans son univers filmographique.